1.6. Центральные вопросы общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева

Основные принципы общепсихологической теории деятельности

Как уже отмечалось, основы общепсихологического учения о деятельности были заложены в исследованиях видных отечественных психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. Р. Лурия и др. Традиционно это учение связывается с именем А Н. Леонтьева и носит название общепсихологической теории деятельности.

В настоящее время большинство вопросов общепсихологической теории деятельности являются дискуссионными. К их числу относятся следующие:

– преемственность либо ее отсутствие во взглядах Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева по проблеме деятельности;

– сходство и различие рубинштейновского и леонтьевского вариантов теории деятельности;

– критические фазы в развитии общепсихологической теории деятельности и др. /12,17,29–30, 33–34 /.

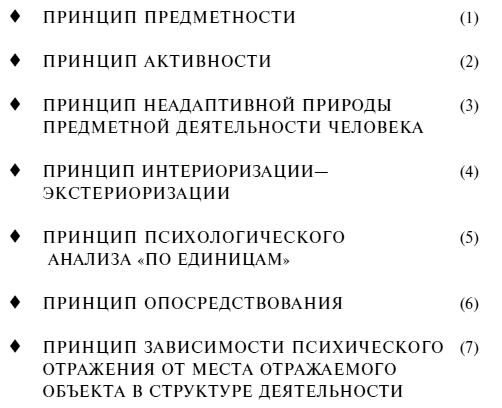

Оставляя за скобками ряд дискуссионных вопросов общепсихологической теории деятельности в целом, можно выделить следующие наиболее ее важные и общепризнанные положения = методологические тезисы = основные принципы (рис. № 7). /(Выделены в /12,29 /).

1. Принцип предметности составляет ядро психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева и его последователей. А. Н. Леонтьев специально подчеркивал, что он понимает предмет не как «вещь», сам по себе существующий объект природы, а как «…то, на что направлен акт… т. е. как нечто, к чему относится живое существо, как предмет его деятельности – безразлично, деятельности внешней или внутренней» /80, с. 49/ И далее: «Предмет деятельности выступает двояко: первично – в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично – как образ предмета, как продукт психического отражения его свойства, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и иначе осуществиться не может /79, с. 84/ При таком понимании предмета деятельности вопрос о стимулах («вещах»), воздействующих на субъекта, и его ответных реакциях снимается.

2. Принцип активности позволяет постулировать положение о пристрастности, активности психического отражения, опосредствующего деятельность субъекта. Субъект активно взаимодействует с объектом. Противопоставление принципа активности субъекта принципу реактивности позволяет преодолеть подход к человеку как лишь приспосабливающемуся к окружающим условиям существу, противопоставить этому подходу преобразующий, творческий характер деятельности человека.

Рис. № 7. Схема исходных принципов общепсихологической теории деятельности.

3. Принцип неадаптивной природы предметной деятельности отражает специфическую характеристику человеческой деятельности. В /12/указывается, что неадаптивный характер предметной деятельности явственно выступает при изучении активности человека, отвечающей леонтьевской формуле активности «внутреннее (субъект) действует через внешнее и тем самым само себя изменяет».

4. Принцип интериоризации – экстериоризации в анализе деятельности имеет три грани. Первая грань раскрыта Л. С. Выготским и отражена в основном генетическом законе культурного развития: от интерпсихического, социальной коллективной деятельности ребенка к индивидуальному, интрапсихическому, собственно психологическим формам его деятельности. Вторая грань понятия «интериоризации» отражает переход от «я» к «мы», третья грань – это производство внутреннего плана сознания. В целом этот принцип раскрывает механизм усвоения человеком общественно-исторического опыта, перехода совместных внешних действий во внутренние действия субъекта.

5. Принцип психологического анализа деятельности «по единицам» означает, что анализ деятельности надо вести в таких единицах, которые сохраняют все специфические ее особенности. Вопрос об единицах психологического анализа был поставлен Л. С. Выготским. Он писал: «Под единицей мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и которые являются далее неразложимыми живыми частями этого единства» /22, с. 15–16/. Этот принцип задает общую стратегию изучения структуры деятельности. При объяснении различных сторон психической реальности могут использоваться разные «единицы» деятельности.

6. Принцип опосредствования содержит в себе несколько ключевых положений: а) опосредствование психического отражения тем содержательным процессом, который связывает субъекта с предметным миром, т. е. процессом предметной деятельности; б) опосредствование межличностных отношений совместной предметной деятельностью.

7. Принцип зависимости психического отражения от места отражаемого объекта в структуре деятельности в отечественной психологии открыт на материале исследований памяти. Установлено изменение характера зависимости запоминания от того, с какими компонентами деятельности – мотивами, целями или условиями выполнения действия – связан запоминаемый объект. Объяснительный потенциал данного принципа полностью пока не раскрыт.

Выделенные принципы теории предметной деятельности являются предпосылками развития психологии.

Основные идеи А. Н. Леонтьева в разработке общепсихологической теории деятельности.

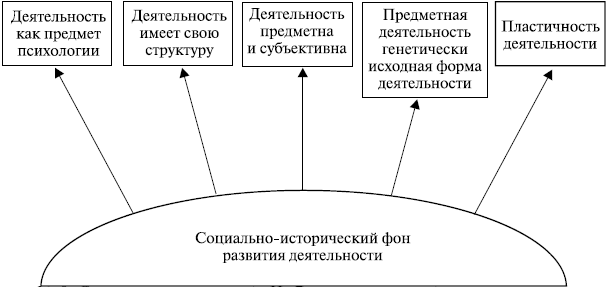

Наиболее важные идеи, определяющие основной вклад А. Н. Леонтьева в развитие обшепсихологической теории деятельности, обобщены в исследованиях В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, Н. Ф. Талызиной /29/ и схематично представлены на рис. № 8. Из рисунка хорошо видно, что к основным идеям А. Н. Леонтьева в разработке психологического анализа деятельности относятся следующие:

1) рассмотрение деятельности в качестве предмета психологии;

2) выделение структуры деятельности;

3) признание предметной деятельности в качестве генетически исходной и основной для формирования других видов деятельности человека; психическая деятельность как вид человеческой деятельности генетически связана с внешней материальной, как исходной для нее;

4) разработка принципа предметности как конституирующей деятельность характеристики;

5) выделение важного качества деятельности, такого как ее пластичность – уподобляемость свойствам и отношениям объектов внешнего мира.

Рис. № 8. Схема основных идей А. Н. Леонтьева в разработке психологической теории деятельности.

Общая характеристика строения деятельности в исследованиях А.Н. Леонтьева

Центральные вопросы общепсихологической теории деятельности – анализ структуры и механизмов деятельности.

Как известно, под структурой понимается строение целого, взаимосвязь основных элементов целого, их закономерные связи между собой и структурой в целом. Раскрыть психологическую структуру деятельности – это значит, пользуясь понятиями психологии,

1) выделить основные единицы деятельности, которые отражали бы характеристику целого;

2) раскрыть закономерные связи этих единиц между собой и их связь с целым.

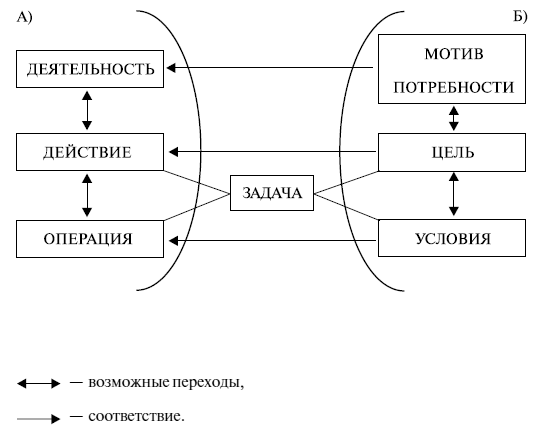

Общая структура деятельности наиболее полно раскрыта в ряде работ А. Н. Леонтьева /72-73, 79 /. На основе изучения его работ по проблеме деятельности нами в учебных целях разработана рабочая схема анализа психологической структуры деятельности. Схематично психологическая структура деятельности пред ставлена на рис. № 9.

Согласно теоретическим взглядам А. Н. Леонтьева, «тело» любой деятельности образуют некоторые инвариантные единицы: предметные и структурные моменты. На рис. 9 они обозначены следующим образом: предметные моменты в деятельности субъекта – все, что находится на схеме слева под Б); структурные моменты или единицы деятельности – все, что находится на схеме справа под А).

Предметное содержание деятельности = предметные моменты в деятельности субъекта составляют:

1) мотив – предмет, на который направлена деятельность, или предмет потребности;

2) цель – представление о результате действия (что должно быть достигнуто?);

3) объективно-предметные условия осуществления деятельности, среди которых важнейшими являются способы достижения цели;

4) цель, данная в определенных условиях, представляет собой задачу деятельности.

Каждый из выделенных компонентов характеризуется своими особенностями и взаимоотношениями между собой (эти взаимоотношения весьма подвижны) и теснейшим образом связаны с тремя типами специфических «единиц», составляющих строение, структуру деятельности.

Структурные единицы деятельности составляют:

1) отдельная (особенная) деятельность, которая может быть выделена по критерию побуждающих ее мотивов;

2) действия – процессы, подчиняющиеся сознательно поставленным целям; могут быть относительно самостоятельными и входить в разные виды деятельности;

3) операции – способы осуществления действий, непосредственно зависят от условий достижения конкретных целей;

4) выполнение задач осуществляется с помощью действий и операций.

Рис. № 9. Психологическая структура деятельности.

А. Н. Леонтьев указывает, что понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. «Деятельности без мотива не бывает; «немотивированная» деятельность – это деятельность не лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом»/79, с. 102/.

Сравнивая разные виды деятельности между собой, он отмечает: «Реально… мы всегда имеем дело с особенными деятельностями, каждая из которых отвечает определенной потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетворения и воспрозводится вновь – может быть, уже в совсем иных, изменяющихся условиях. Отдельные конкретные виды деятельности можно различать между собой по какому угодно признаку: по их форме, по способам их осуществления, по их эмоциональной напряженности, по их временной и пространственной характеристике, по их физиологическим механизмами т. д. Однако главное, что отличает одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Ведь именно предмет деятельности и придает ей определенную направленность» /там же/.

По предложенной А. Н. Леонтьевым терминологии предмет деятельности есть ее действительный мотив; он может быть и вещественным и идеальным. «Главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той или иной потребности» /там же/.

Обобщая анализ психологического строения человеческой деятельности, А. Н. Леонтьев отмечает: «…в общем потоке деятельности, который образует человеческую жизнь в ее высших, опосредствованных психическим отражением проявлениях, анализ выделяет, во-первых, отдельные (особенные) деятельности – по критерию побуждающих их мотивов. Далее выделяются действия-процессы, подчиненные сознательным целям. Наконец, это операции, которые непосредственно зависят от условий достижения конкретной цели. Эти «единицы» человеческой деятельности и образуют ее макроструктуру» / 79, с. 109/ (Выделено нами).

Действия и операции, по мнению А. Н. Леонтьева, имеют разное происхождение, разную динамику и разную судьбу. Генезис действия лежит в отношениях обмена деятельностями; всякая же операция есть результат преобразования действия, происходящего в результате его включения в другое действие и наступающей его «технизации»/79, с. 108/.

И далее А. Н. Леонтьев отмечает важную особенность психологического анализа деятельности: «Особенность анализа, который приводит к их выделению, состоит в том, что он пользуется не расчленением живой деятельности на элементы, а раскрывает характеризующие ее внутренние отношения. Это отношения, за которыми скрываются преобразования, возникающие в ходе развития деятельности, в ее движении. Сами предметы способны приобретать качества побуждений, целей, орудий только в системе человеческой деятельности; изъятые из связей этой системы, они утрачивают свое существование как побуждения, как цели, как орудия. Исследование деятельности требует анализа ее внутренних системных связей» /79,с. 109–110/.

Таким образом, категория целостной деятельности соотносима с понятием потребности и понятием мотива, с определением их предметного содержания. Тот или иной мотив побуждает человека к постановке задачи, к выявлению той цели, которая, будучи представлена в определенных условиях, требует выполнения действия, направленного на создание или получение предмета, который удовлетворяет мотив и потребность. В целом процесс, рассмотренный со стороны мотива, выступает в качестве особенной деятельности, со стороны цели – в качестве действия, со стороны условий осуществления действий – в качестве операции. Основными составляющими деятельности являются: потребности-мотивы-цели-условия достижения цели и соотносимые с ними деятельность-действия-операции.

А. Н. Леонтьев неоднократно отмечает, что важной характеристикой строения деятельности является подвижность, изменение и трансформация структуры деятельности как целостной системы (то есть ее составляющих). Деятельность может потерять свой мотив и превратиться в действие, а действие при изменении цели может превратиться в операцию. Мотив некоторой деятельности может переходить на цель действия, в результате чего последнее превращается в некоторую целостную деятельность. Взаимные превращения типа «деятельность-действия-операции» и «мотив-цель-условия» могут происходить постоянно. Каждая из составляющих деятельности может стать дробной или, наоборот, включать в себя ранее относительно самостоятельные единицы: некоторое действие может раздробиться на ряд последовательных действий при соответствующем подразделении некоторой цели на подцели. Уточняя различные стороны деятельности, А. Н. Леонтьев отмечает следующее: «…действие как процесс, который направлен на осознаваемую в связи с определенным мотивом цель, это есть сторона деятельности, внутренне связанная с той «единицей» сознания, которую мы обозначаем термином личностный смысл… содержание или стороны действия, которые отвечают условиям действия, это операция. С этим содержанием деятельности тоже связана своеобразная «единица» сознания, а именно значение. В обычном продуктивном действии значение и смысл связаны друг с другом всегда определенным, хотя и неодинаковым образом». /80, с. 491/.

С. Л. Рубинштейном предложена аналогичная схема деятельности /112/.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Галина Андреевна Суворова

Просмотр ограничен

Смотрите доступные для ознакомления главы 👉