3.3. Эго-теория развития личности (Э. Эриксон)

Эрик Эриксон (1902–1994) исследовал, как происходит формирование и развитие сознания человека, его «ЭГО», и каким образом общество, окружающие люди влияют на «ЭГО». Теория Эриксона возникла из практики психоанализа, он трактует структуру личности так же, как и Фрейд (как состоящую из «ОНО», «Я», «СВЕРХ-Я»; стадии развития личности, открытые Фрейдом, не отвергаются Эриксоном, а усложняются. Но Эриксон считал, что не столько бессознательное «ОНО», сколько именно сознание – «ЭГО» составляет основу поведения и функционирования человека, а направлением развития «ЭГО» является достижение социальной адаптации.

Психосоциальная концепция развития личности, разработанная Эриксоном, показывает тесную связь психики человека и характера общества, в котором он живет. В каждой культуре имеется особый стиль воспитания детей – он всегда принимается матерью как единственно правильный. Этот стиль определяется тем, что ожидает от ребенка общество, в котором он живет. Эриксон ввел понятие групповая идентичность, которая формируется с первых дней жизни, ребенок ориентирован на включение в определенную социальную группу, начинает понимать мир, как эта группа. Но постепенно у ребенка формируется и эгоидентичность — чувство устойчивости и непрерывности своего «Я». Формирование эгоидентичности – длительный процесс, включает ряд стадий развития личности. Каждой стадии развития человека соответствуют свои, присущие данному обществу, ожидания, которые человек может оправдать или не оправдать, и развитие его личности может пойти по негативному или позитивному направлению. По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста, благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет возможность последующего развития личности.

Например, на первой стадии раннего детства, в младенчестве, без тесного эмоционального контакта, без любви, внимания и заботы нарушается социализация ребенка, возникает задержка психического развития, развиваются различные заболевания, у ребенка появляется агрессивность, а в будущем различные проблемы, связанные с взаимоотношениями с другими людьми. Так, эмоциональное общение младенца со взрослыми является ведущей, главной деятельностью на этом возрастном этапе, влияющей на развитие его человеческой психики и обусловливающий положительный или негативный исход. Результат его развития на этом этапе: позитивный результат – у младенца формируется базальное[13] доверие к миру, людям, оптимизм; негативный результат – формируется недоверие к миру, людям, пессимизм, даже агрессивность.

Вторая стадия раннего детства связана с формированием автономии и независимости, ребенок начинает ходить, обучается контролировать себя при выполнении актов дефекации; общество и родители приучают ребенка к аккуратности, опрятности, начинают стыдить за мокрые штанишки. Ребенок чувствует социальное неодобрение, возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце стадии должно быть равновесие автономии и стыда. Это соотношение будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не будут подавлять желания ребенка, не будут бить за провинности.

На третьей стадии, в возрасте трех-пяти лет, ребенок уже убежден, что он личность, так как он бегает, умеет говорить, расширяет область овладения миром, у ребенка формируется чувство предприимчивости, инициативы, которое закладывается и формируется в игре ребенка. Игра является ведущей деятельностью на данном возрастном этапе, она очень важна для развития творческих задатков ребенка, ребенок осваивает отношения между людьми посредством игры, развивает свои психические возможности: волю, память, мышление и пр. Но если родители очень подавляют ребенка, не уделяют внимания его играм, то это отрицательно влияет на развитие ребенка, ведет к закреплению пассивности, неуверенности, чувству вины.

На четвертой стадии, в младшем школьном возрасте, ребенок уже исчерпал возможности развития в рамках семьи, и теперь школа приобщает ребенка к знаниям о будущей деятельности, к культуре общества. Ведущей деятельностью на данной возрастной стадии является учеба. Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе. При неполноценности ребенок как бы снова возвращается в семью, она для него убежище, если родители с пониманием стараются помочь ребенку преодолеть трудности в учебе. В случае если родители лишь ругают и наказывают его за плохие оценки, чувство неполноценности у ребенка закрепляется порой на всю жизнь. В зависимости от царящей в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного статуса среди товарищей.

На пятой стадии, в подростковом возрасте, формируется центральная форма эгоидентичности. Бурный физиологический рост, половое созревание, озабоченность тем, как он выглядит перед другими, необходимость найти свое профессиональное призвание, способности, умения – вот вопросы, которые встают перед подростком, и это уже есть требования общества к подростку о самоопределении. Ведущей деятельностью, более всего влияющей на развитие личности подростка, является его общение со сверстниками. На этой стадии заново встают все критические прошедшие моменты. Если на ранних стадиях у ребенка сформировалась автономия, инициатива, доверие к миру, уверенность в своей полноценности, значимости, то подросток успешно создает целостную форму эгоидентичности, находит свое «Я», признание себя со стороны окружающих. В противном случае происходит диффузия идентичности, подросток не может найти свое «Я», не осознает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к инфантильным, детским, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опустошенности, появляется постоянное ожидание чего-то такого, что может изменить жизнь, но сам человек активно ничего не предпринимает, появляется страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц противоположного пола, враждебность, презрение к окружающему обществу, чувство непризнания себя со стороны окружающих людей. Таким образом, пятый кризис переживают подростки обоего пола в поисках идентификаций (усвоения образцов поведения значимых для подростка других людей). Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней трудности могут привести к ее распылению или же к путанице ролей, которые подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и профессиональной сферах. Эриксон считает подростковый период центральным в формировании психологического и социального благополучия человека.

В юношеском возрасте (16 лет – 22 года) происходит профессиональное самоопределение, формирование собственного мировоззрения и закрепление устойчивых отношений (дружеских, любовных) с другими людьми. Но при негативном варианте развития у юноши может наблюдаться размытая идентичность (не имеет профессиональных интересов, нет жизненных планов, сам не знает, что хочет), неустойчивость мнений, либо преждевременная идентичность (другие люди, чаще всего родители, приняли за юношу все решения по выбору его профессии, даже порой выбора семейного партнера, а сам юноша не имеет собственных мнений, своего целостного «ЭГО»), поверхностность отношений с людьми, сексуальная неразборчивость, одиночество.

Зрелость разделяют на ряд стадий и кризисов. Стадия ранней зрелости, или молодость, (с 20–23 лет до 30–33 лет) соответствует вступлению человека в интенсивную личную жизнь и профессиональную деятельность. Это период становления, самоутверждения себя в любви, сексе, карьере, семье, обществе.

На шестой стадии, молодость, для человека актуальным становится поиск спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми, укрепление связей со своей социальной группой, появляется чувство близости, единства, сотрудничества, интимности с определенными людьми. Однако, если диффузия идентичности переходит и на этот возраст, человек замыкается, закрепляется изоляция, одиночество.

Седьмая, центральная, стадия — этап развития зрелой личности. Развитие идентичности идет всю жизнь под воздействием со стороны других людей, особенно собственных детей, они подтверждают, что ты им нужен. Положительные симптомы этой стадии: личность вкладывает себя в любимый труд и заботу о детях, удовлетворена собой и жизнью. Если не на кого излить свое «Я» (нет любимой работы, семьи, детей), то человек опустошается, намечается застой, косность, психологический и физиологический регресс.

В зрелые годы выделяются свои кризисные периоды: кризис 33–35 лет, когда достигнув определенного социального и семейного положения, человек с тревогой начинает думать: «Неужели это все, что может дать мне жизнь? Неужели нет ничего лучшего?» И некоторые начинают лихорадочно менять что-то в своей жизни: работу, супруга, место жительства, хобби и т.д. Затем наступает недолгий период стабилизации – от 35 до 40–43 лет, когда человек закрепляет все то, чего он достиг, человек уверен в своем профессиональном мастерстве, в своем авторитете, имеет приемлемый уровень успеха в карьере и материального достатка, нормализуется здоровье, положение в семье, сексе.

Вслед за периодом стабильности наступает критическое десятилетие – 45–55 лет, когда человек начинает чувствовать приближение среднего возраста, когда появляются первые признаки ухудшения здоровья, потери красоты и физической формы, отчуждения в семье и в отношениях с повзрослевшими детьми, приходит опасение, что уже ничего лучшего не получишь в жизни, в карьере, в любви, в результате возникает чувство усталости от надоевшей действительности, депрессивные настроения, от которых человек прячется либо в мечтах о новых любовных победах, либо в реальных попытках доказать свою молодость через любовные интриги, или взлет карьеры. Завершающий период зрелости длится с 55 до 65 лет — период физиологического и психологического равновесия, снижения сексуального напряжения, постепенного отхода человека от активной трудовой и социальной жизни.

О возрасте с 65 до 75 лет говорят как о первой старости. На этой восьмой стадии человек переосмысливает всю свою жизнь, осознает свое «Я» в духовных раздумьях о прожитых годах, и либо принимает свою жизнь как неповторимую судьбу, которую не надо переделывать, либо осознает, что жизнь прошла неверно, зря, что поставленные ранее цели были ошибочные и уже ничего невозможно исправить. Достижение человеком цельности основывается на подведении им итогов своей прошлой жизни и осознании ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не может свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново.

Результаты первых четырех стадий психосексуального развития почти полностью обусловлены влиянием окружающей среды (влияние родителей, культуры, типа общества), а разрешение последующих кризисов больше зависят от «ЭГО» человека, и меньше зависят от внешних факторов. Развитию личности нет пределов – оно происходит на протяжении всего жизненного цикла: человек решает все новые проблемы, приобретает новые качества «ЭГО» и меняется.

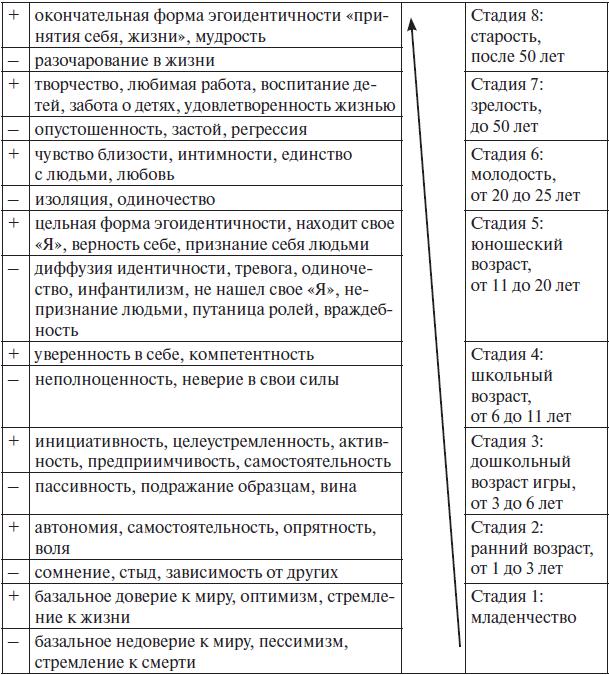

Стадии развития личности и положительные-отрицательные выходы из каждой стадии приведены на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.