Неоконченное путешествие

Квантовая теория достигла своего расцвета в 1924-1927 годах, но ей предстоял еще очень долгий путь. Ученые еще не слишком хорошо представляли себе, как использовать принцип неопределенности Гейзенберга или волны материи де Бройля. Также было непонятно, как включить теорию относительности Эйнштейна в эту уже частично собранную мозаику.

Институт физиологии в Брюсселе организовал пятый Сольвеевский конгресс (его основная тема называлась «Электроны и фотоны»), открывшийся в понедельник 24 октября 1927 года. Речь идет о самом значимом конгрессе новейшей истории физики: 17 из 29 присутствующих ученых уже получили или получат в скором времени Нобелевскую премию. Название конференции не отражало настоящей цели конгресса: открыть дорогу квантовой физике.

Именно во время этого конгресса Эйнштейн, который не желал отказываться от детерминизма, произнес свою знаменитую фразу: «Бог не играет в кости». На что Бор ответил: «Кто вы такой, Эйнштейн, чтобы говорить Богу, что он должен делать?»

Природа сама не знает, какой путь выберет электрон.

Ричард Фейнман

На этом историческом собрании также присутствовал молодой 25-летний британский физик Поль Адриен Морис Дирак. Бесконечные философские дискуссии по поводу интерпретации квантовой теории его не тронули. Что было и не удивительно: Дирак был образцом неразговорчивого и замкнутого английского студента. Молчаливый и несловоохотливый (его друзья даже придумали «дирак» — единицу минимума слов, которые могут быть произнесены в разговоре), он работал все дни в одиночестве, кроме воскресенья, когда он выходил на прогулку... один. В 1926 году ему удалось объединить в одном уравнении волновую механику Шрёдингера и матричную механику Гейзенберга, но ему хотелось добиться чего-то большего. Дирак испытывал такое увлечение теорией относительности Эйнштейна, что поставил себе новую задачу: получить релятивистское уравнение квантовой механики. Он безуспешно посвятил два года данному исследованию. Во время Сольвеевского конгресса молодой ученый поделился своими намерениями с Бором. Тот сообщил ему, что Клейн уже опередил его. Дирак знал, что это не так, но у него не было возможности объяснить это Бору, поскольку конференция, в которой они принимали участие, началась.

Однако разговор с Бором убедил Дирака в необходимости ускорить работу. Надо сказать, что он был в большей степени математиком, нежели физиком, и поэтому подошел к вопросу как к математической задаче, а физическую интерпретацию оставил на потом. Проблема состояла в следующем: в теории относительности время входит в уравнения на тех же основаниях, что и три измерения (х, у, z; то есть длина, высота и ширина), и таким образом является четвертым измерением. Шрёдингер же не рассматривает время как одно из измерений, поэтому его уравнение не является релятивистским. Уравнение Клейна - Гордона устраняло это противоречие, но оно не было способно объяснить спектр атома водорода. К тому же оно не учитывало новую характеристику электрона, предложенную Вольфгангом Паули (который уже в 18 лет был признанным специалистом по теории относительности), чтобы объяснить результаты, полученные экспериментальным путем Отто Штерном и Вальтером Герлахом в 1922 году: спин (см. рисунок). Чтобы сделать данное понятие более наглядным, можно представить электрон маленькой сферой, которая вращается вокруг себя подобно планетам: это вращение и понимают под спином. Но на этом вся аналогия и заканчивается, так как если оборот одной планеты может иметь любое значение, то спин электрона может принимать всего два: +? и -?.

Очень часто (и неправильно) спин определяют как направление вращения субатомной частицы. На самом деле речь идет об исключительно квантовом понятии, не имеющем классических аналогов.

Благодаря творческому подходу к математике Дирак разработал уравнение, объединявшее две великие теории начала XX века. Это действительно был подвиг, концептуальный триумф. Включив четырехмерное пространство-время в квантовую теорию, он получил четвертую степень свободы электрона, которую определил как спин. Каким бы ни был спин, он ни в коем случае не означал вращения электрона. Речь шла исключительно о квантовом понятии, не связанном с классической физикой. Таким образом, спин был и остается внутренним свойством электрона, полностью отличным от других, таких, например, как орбитальный момент, который описывает перемещение электрона вокруг атомного ядра. Интерпретация спина остается неясной и в наши дни, но мы знаем, что при наличии магнитного поля он может иметь два направления: вверх и вниз. Эта особенность электрона позволяет, например, использовать магнитно-резонансную томографию в больницах.

Уравнение Дирака распространилось словно лесной пожар и получило широкое признание. Тем не менее существовала одна проблема: два состояния электрона с различной ориентацией спина, полученные Дираком, представляли только половину решения. Существовали два других состояния, которые характеризовались загадочной отрицательной энергией. Эти два «дополнительных» решения означали, что электрон мог перейти из своего нормального состояния с положительной энергией и отрицательным зарядом в состояние с отрицательной энергией и положительным зарядом. Экспериментально такой переход никем не наблюдался, что ставило под сомнение обоснованность уравнения Дирака. Бор писал в 1928 году: «Дирак был здесь (в Лейпциге, в июне 1928 года) и произнес хорошую речь о своей гениальной теории. Однако он знает не больше, чем мы, как решить задачу + е - е».

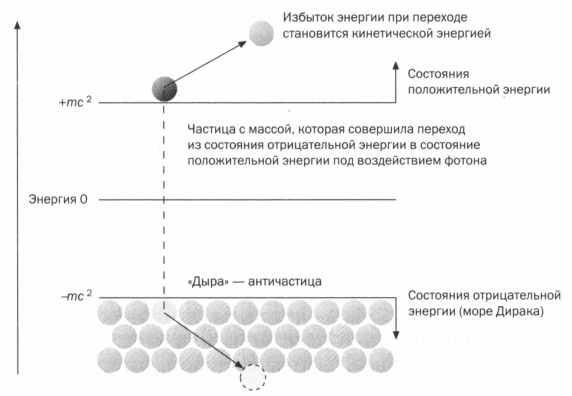

Дирак бился над этой проблемой в течение двух лет и, наконец, в декабре 1929 года нашел решение. Он предположил, что отрицательные уровни энергии заполнены морем ненаблюдаемых электронов. Они ни с чем не взаимодействуют: они находятся за декорациями театра, перед которыми играют актеры. Актеры и представляют мир положительной энергии, которую можно измерить. Но бывает, что один из электронов, которые живут в этом море, при приложении внешней энергии «выпрыгивает», оставляя за собой «дырку». Дирак считал, что эта «дырка» будет принимать вид протона. «Выпрыгнувший» же электрон станет обычным наблюдаемым электроном. Однако коллеги напомнили Дираку, что электрон имеет массу в 2000 раз меньше, чем протон, и значит, невозможно, чтобы, выпрыгивая из моря отрицательной энергии, он оставил за собой пустоту в 2000 раз тяжелее, чем он сам. Дирак признал свою ошибку и в 1931 году согласился, что «дыра» должна иметь такую же массу, как и электрон, но с положительным электрическим зарядом: «[Мы столкнулись лицом к лицу] с новой частицей, неизвестной физике, которая имеет такую же массу, как и электрон, но с противоположным зарядом».

«Море Дирака», которое объясняет существование антиматерии.

В 1932 году американский физик Карл Дейвид Андерсон обнаружил эту загадочную частицу: позитрон, античастица электрона. Данное открытие подтвердило правоту уравнения Дирака и одного из великих предсказаний релятивистской квантовой механики.

Тем не менее уравнение Дирака не давало полного объединения теории относительности и квантовой теории, так как оно не описывало ни того, что происходит во время столкновения между электроном и фотоном, ни того, что происходит в процессе аннигиляции, когда позитрон сталкивается с электроном, выделяя два или три фотона с очень большой энергией. Но чтобы понять суть этих проблем, нам необходимо переместиться во времени и вернуться в середину XIX века, чтобы познакомиться с одним из лучших физиков-экспериментаторов истории, британцем Майклом Фарадеем (1791-1867).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК