Гордость и предубеждение

И мы вновь многим обязаны двум поколениям ученых после Второй мировой войны, которые внесли огромный вклад в археологические изыскания в странах восточного блока. Когда я впервые поехал в Польшу, в одной только Варшаве в Институте археологии было около 2 тысяч студентов, из которых каждый должен был принять участие в трех экспедициях, чтобы получить диплом. В стране было еще несколько археологических институтов, и схожая тенденция прослеживалась по всему бывшему советскому блоку. Соответственно, было обнаружено множество материалов дописьменной Европы, и не в последнюю очередь артефактов VI, VII и VIII веков, сыгравших важную роль в становлении славян. Археологи Центральной и Восточной Европы особенно успешно распознавали специфические скопления памятников материальной культуры, которые по месту и времени создания вполне можно было связать с тем или иным славянским племенем обсуждаемого периода. Остатки, относящиеся к корчакской системе, и связанные с ней пеньковские памятники состоят из простых собраний керамики, преимущественно горшков, которые ассоциируются с поселением из хижин (обычно около десяти), отчасти ушедших в землю, в них непременно имелась печь, сложенная из камней в одном углу. Порой рядом с поселениями обнаруживались небольшие кладбища с захоронениями кремированных останков в простых урнах, сделанных вручную. Все это черты небольших аграрных сообществ, практикующих смешанное земледелие, обеспечивающих себя почти всем необходимым и использующих железные орудия. Как и ожидается, их находят обычно в тех местах, где хватает плодородной земли, на участках как раз над поймами ближайших рек. Памятники корчакской культуры также примечательны почти полным отсутствием привозных товаров и изысканных металлических изделий, как местных, так и импортируемых[486].

Связь корчакских памятников с ранними славянами не вызывает сомнений, однако проблем с ними хватает. И главная из них – хронология. Памятники корчакской культуры не включают в себя металлические изделия и более изысканную глиняную посуду, стиль которых мог бы меняться со временем, тем самым предоставляя основу для приблизительной датировки. Германские археологические остатки первой половины тысячелетия можно датировать с точностью до двадцати пяти лет, корчакские памятники – только двухсотлетним периодом, между 500 и 700 годами. Есть технологические методы датировки – радиоуглеродный анализ или дендрохронология, с их помощью можно дать более точную датировку, там, где есть дерево или углерод, но они весьма дорогостоящи и в большинстве мест просто недоступны.

Еще сложнее соотнести памятники корчакской культуры и группы ранних славян. Насколько тесные связи существовали между ними, какие именно племена оставили этот след? Все славяноязычные сообщества начала V века вели тот образ жизни, на который указывают корчакские материалы, или нет? И действительно ли только славянские племена создавали такие изделия? Некоторые славяне, без сомнения, принадлежали к этой культуре, но это не говорит о том, что то же самое верно для всех. Более того. Нет причин полагать, что в простых фермерских сообществах на территории, где встречаются корчакские памятники, не говорили на разных языках[487].

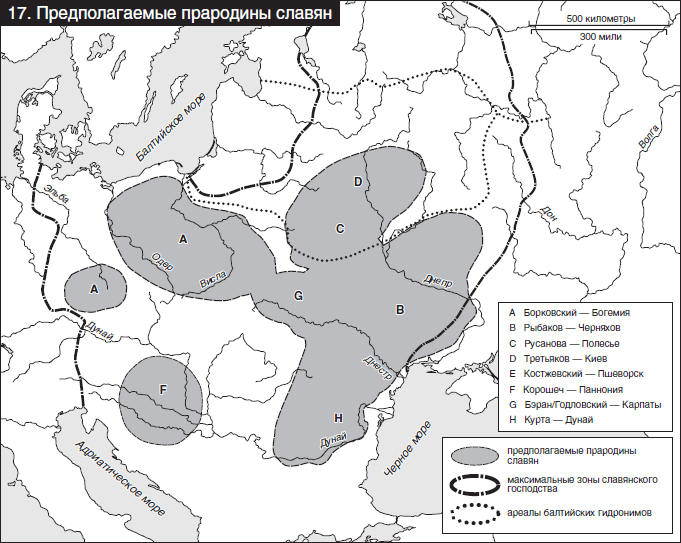

Изучение ранней истории славян уже давно осложняется и другими проблемами. Природа их становится очевидной при взгляде на карту земель, которые на протяжении последнего века с небольшим считались родиной славян (см. карту 17). Даже при беглом ее изучении вы заметите, что вариантов много и они весьма разнообразны. По одной версии, земли славян доходили на западе до самой Богемии, по другой – на востоке достигали реки Дон. И у этих разногласий довольно специфическая подоплека. Во-первых, имелась выраженная тенденция со стороны ученых называть родиной славян те земли, откуда они сами были родом. Пройдемся по карте 17: Борковский, назвавший родиной славян Богемию, был чехом; Костжевский, отдавший эту честь Польше, – поляком; Корошеч, выдвинувший на эту роль Паннонию, – югославом (север бывшей Югославии как раз включал в себя часть старой римской провинции); Третьяков и Рыбаков, остановившие свой выбор на восточных регионах, – советскими учеными. Бывали, конечно, и исключения. Казимир Годловский, утверждавший, что родиной славян были земли близ Карпатских гор, и пришедший к такому выводу после скрупулезного и беспристрастного исследования материалов, обнаруженных со времен Второй мировой войны, был поляком, и я не думаю, что румынские корни Флорина Курты повлияли на его заключение о том, что славяне изначально вышли из региона между Карпатами и Дунаем.

В целом, однако, влияние националистических идей и их соперничество – в двух разных идеологических эпохах – не может быть яснее. Разумеется, соперничество между славянскими странами было ярко выраженной чертой эпохи национализма в конце XIX – начале XX века. Мыслители и философы пытались возвыситься в своих кругах, связывая первых славян именно со своей родиной. Особенно это было заметно в российско-польских отношениях, учитывая подчиненное положение Польши в Российской империи вплоть до конца Первой мировой войны. Чуть более удивляет тот факт, что это соперничество не угасло и в советскую эпоху. В классической концепции марксизма, как уже упоминалось, любого рода самосознание, кроме классового, является «ложным», то есть идеологией, порожденной элитой с целью управления массами. Вряд ли можно было ожидать, что советские исследователи всерьез заинтересуются вопросом, как и где возникло «ложное» этническое сознание славян, однако, помимо прочих парадоксов, удивляет то, как советская эпоха спаяла воедино марксизм и национализм, да так, что даже шва не осталось. Логичное (по тем временам) предположение, что сама судьба избрала славян стать первым народом, который должен воплотить в реальность новый марксистский мировой порядок, добавило остроты старому соперничеству, и последствия этого могли быть весьма суровыми. До 1980-х годов польские ученые, сомневавшиеся в том, что славяноязычные народы всегда населяли земли между Одером и Вислой – то есть территорию Польши после Второй мировой, нередко наказывались за свои взгляды[488].

Порой эти соперничающие представления об истории славян использовались для того, чтобы отклонять чужие притязания. Густав Коссинна, как мы видели в главе 1, был готов на основе предполагаемого прошлого германцев оправдать территориальные притязания современной Германии; и отчасти Костжевский, перенявший методы Коссинны, действовал так же. Он утверждал, что сердце нового Польского государства – восстановленного после Первой мировой войны – всегда было населено славяноязычными племенами, и это высказывание было направлено не только против притязаний России, но и против Коссинны. Подобрать же тому доказательство было не так просто. В «Германии» Тацита написано, что германоязычные племена – в особенности столь ярко отметившиеся в истории готы – занимали территории к востоку до самой реки Вислы в I веке н. э. На первый взгляд данное утверждение невозможно увязать с теорией о том, что на этих же самых землях издревле жили славяне. Костжевский, однако, уверял, что готы и другие германские племена были лишь незначительной частью населения при большинстве «незаметных» славян. Дабы отстоять свою точку зрения, Костжевский взялся проследить историю этого большинства от раннего Средневековья к раннеримскому периоду (через пшеворскую культуру) и даже до 1000 года до н. э. (через так называемые поморскую и лужицкую культуры)[489].

Еще один поворот в этом противостоянии внесло вполне естественное желание славянских интеллектуалов ассоциировать славян с «лучшими» – другими словами, наиболее технологически развитыми – скоплениями древних памятников. Когда Гитлеру показали однажды предположительно древнегерманские материалы из Балтики времен бронзового века, он пришел в восторг, ведь в то же самое время египтяне уже строили пирамиды. И по контрасту коллекция простой глиняной посуды, изготовленной вручную, производила уже не столь глубокое впечатление. Подобные заключения искажали и историю славян – многим ученым хотелось ассоциировать своих предполагаемых предков с более изысканными изделиями, нежели непрочная глиняная посуда. Рыбаков называл прародиной славян Украину, связывая с ними одно из самых крупных скоплений памятников железного века в Восточной Европе – черняховскую культуру. Как мы видели, они указывают на крупные поселения, оружие и орудия из железа, посуду самых разных видов, изготавливаемую на гончарном круге, и интересные украшения. Естественно, изготовивший их народ куда лучше подходит на роль предков славян, чем любые другие восточные европейцы, ютившиеся в низких землянках с одинаковой посудой, вылепленной вручную. Точно так же поступал и Костжевский – в плане развитости пшеворская культурная система была одной из «лучших» в железном веке в Центральной Европе.

По завершении эпохи нацистов доводы Костжевского находят больше отклика, чем изначальные аргументы Коссинны, однако изыскания обоих ученых с равной силой опирались на требования тогдашней политики, как и многие другие альтернативные исследования истории славян, проводившиеся примерно до 1970-х годов. Создание максимально выгодного варианта предыстории Центральной и Восточной Европы соответствовало политическим задачам. Но в последнем поколении ученых, и в особенности после падения Берлинской стены (хотя интеллектуальные революции к тому времени уже продолжались около десяти или более лет в разных частях советского блока), старые политические императивы утратили немалую часть своей силы. В 70-х годах Марк Щукин указал, что хронологическое совпадение между расцветом и падением черняховской культурной системы к северу от Черного моря и усилением и ослаблением влияния готов в этом регионе слишком сильно, чтобы говорить о том, что здесь якобы господствовали вовсе не германцы. Славяноязычные племена, возможно, и жили на этой территории, однако сформировала ее облик военная мощь готов. В Польше представления Костжевского о преемственности славянской культуры тоже были поставлены под сомнение, когда выявилось отсутствие связи между доисторическими лужицкой и поморской культурами 1-го тысячелетия до н. э. и вельбарской и пшеворской системами, занимавшими те же земли в римский период[490]. Аргументы в пользу славянских народов с непрерывной историей, обитающих между Одером и Вислой примерно с 1000 года до н. э., утратили убедительность, и в целом ранняя история славян перестала быть разменной монетой в отчаянных попытках обойти соперников, приуменьшить роль германоязычных племен и отнести все «лучшие» скопления археологических памятников к славянским народам. Это не означает, что по всей Европе в этом вопросе наступили мир и согласие, но нынешние споры стали куда спокойнее и ведутся уже исключительно во имя прошлого.

Отбросив в сторону все эти досадные помехи, что мы сейчас знаем о славянизации Европы?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК