Наследники «Ворошиловца» Часть 1

Перед началом Великой Отечественной войны артиллерийские подразделения Красной Армии располагали мощными и вполне удачными тягачами «Коминтерн» и «Ворошиловец». Однако, несмотря на предпринятые усилия по развертыванию массового выпуска, их количество в войсках было явно недостаточным. Начало боевых действий летом 1941 г. привело практически к полному прекращению серийного выпуска таких машин. В условиях череды поражений первых месяцев войны казалось, что развитие тяжелых артиллерийских тягачей, столь востребованных армией, прервано надолго…

Незаменимый «Ворошиловец»

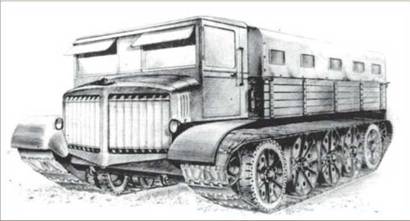

В 1935 г., учитывая положительный опыт работ по «Коминтерну», ГАУ и ГАБТУ выдали задание Харьковскому паровозостроительному заводу (ХПЗ) имени Коминтерна на создание нового тяжелого гусеничного тягача с лебедкой, способного транспортировать прицеп массой до 20 т со скоростью до 30 км/ч. Необходимость в такой машине была более чем очевидна в связи с поступлением на вооружение Красной Армии артиллерийских систем большой и особо большой мощности. По замыслу, этот тягач мог успешно использоваться и для эвакуации аварийных танков боевой массой до 28 т.

Проектирование тягача, получившего название «Ворошиловец», осуществлялось в тракторном отделе «200» ХПЗ (со второй половины 1936 г. – завод №183) под руководством Н.Г. Зубарева (с 1932 г. он возглавлял работы по доводке «Коминтерна», сменив Б.Н. Воронкова). Первоначально машина оснащалась быстроходным танковым дизелем БД-2 мощностью 400 л.с., а в 1938 г. на ней установили дефорсированный вариант нового танкового дизельного двигателя В-2В (375 л.с.).

В конце 1939 г., после проведения интенсивных испытаний, начался серийный выпуск «ворошиловцев». Несмотря на ряд недостатков, они были хорошо приняты в войсках, заслужив репутацию мощных и надежных машин, способных уверенно буксировать мощные артсистемы различных калибров (от 210-мм до 305-мм) на любой местности. Вполне оправдались надежды на успешное использование этих тягачей в качестве эвакуационных машин для буксировки неисправных танков (на испытаниях «Ворошиловец» буксировал все типы танков, вплоть до Т-35). В процессе серийного выпуска «Ворошиловец» постоянно совершенствовался. Но по общему признанию, создание этого тягача стало очередным крупным успехом харьковских конструкторов.

К сожалению, снабжать войска требуемым по штату количеством «ворошиловцев» не удавалось по целому ряду причин. Положение серьезно осложнилось с началом войны, когда с августа 1941 г. прекратились поставки дизелей В-2, идущих прежде всего на выпуск танков Т-34, До момента прекращения производства (до эвакуации завода №183 в Нижний Тагил в октябре 1941 г.) харьковчане смогли поставить в войска 1123 «ворошиловца». О высоких эксплуатационных качествах этих машин говорит тот факт, что не менее 330 из них пережили войну и даже служили в послевоенные годы, уступив эстафету только тяжелому тягачу АТ-Т, разработанному также в Харькове.

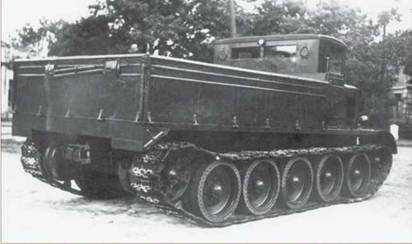

Тягач «Ворошиловец».

Из Харькова в Нижний Тагил и обратно

Необходимость наличия в армии тяжелых гусеничных тягачей, способных буксировать системы корпусной артиллерии и артиллерии РВГК, не вызывала сомнений. Более того, с 1942 г. артиллеристы прекратили получать от промышленности запасные части к «ворошиловцам», что серьезно затрудняло их эксплуатацию. Однако было очевидно, что воссоздавать производство этих тягачей нецелесообразно, учитывая полную потерю имевшейся оснастки, а также наличие достаточно сложной оригинальной ходовой части машины. Поэтому уже с весны 1942 г. на заводе №183 в Нижнем Тагиле под руководством Н.Г. Зубарева развернулось эскизное проектирование нового тяжелого тягача для нужд ГАУ и эвакуации аварийных танков. При этом было решено максимально использовать удачные конструктивные находки, реализованные в «Ворошиловце», а в ходовой части использовать хорошо освоенные в производстве узлы и агрегаты среднего танка Т-34. Первоначально проект тягача получил заводской индекс А-45, а затем -более привычный АТ-451.

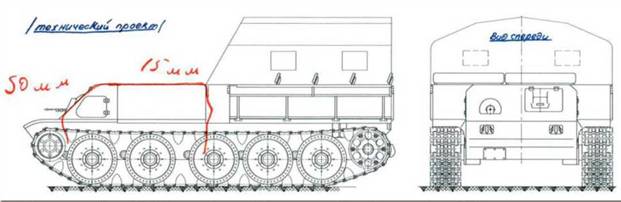

Надо сказать, что еще в 1940 г. конструкторы тракторного отдела «200» завода №183, возглавляемые Н.Г. Зубаревым, провели проектирование и выполнили технический проект тяжелого транспортного тягача АТ-42 (заводское обозначение А-42) на базе среднего танка Т-34 (трансмиссия и ходовая часть).

Артиллерийские тягачи «Ворошиловец» и «Коминтерн» (на заднем плане и слева) являлись неизменными участниками парадов на Красной площади в предвоенные годы.

Транспортный тягач АТ-42. Технический проект 1940 г. (первоначальный вид).

Тяжелый транспортный тягач АТ-42. Технический проект 1940 г., на котором Маршал Советского Союза Г.И. Кулик лично указал свои рекомендации по бронированию машины.

Первоначально он не имел броневой защиты и вооружения. В последующем тягач получил бронированную рубку в передней и средней части корпуса, в которой размещались отделение управления и моторное отделение. Она сваривалась из броневых листов толщиной 15 и 50 мм. В кормовой части корпуса находилось трансмиссионное отделение, а перед ним – отделение тяговой лебедки.

АТ-42 был вооружен 7,62-мм пулеметом ДТ, устанавливавшимся в шаровой опоре справа в лобовом листе рубки.

В моторном отделении вдоль продольной оси корпуса устанавливался дизель типа В-2 мощностью 500 л.с. В отличие от базовой машины, трансмиссия АТ-42 имела привод отбора мощности на тяговую лебедку. Ходовая часть машины осталась практически без изменений. В кормовой части тягача располагалось буксирное приспособление. Тяговое усилие на крюке достигало 15 тс.

Над крышей трансмиссионного отделения располагалась грузовая платформа грузоподъемностью 3 т, на которой устанавливались сиденья для перевозки личного состава и брезентовый тент.

Максимальная скорость АТ-42 – 33 км/ч.

Технический проект АТ-42 утвердили в августе 1940 г., а в ноябре построили два опытных образца. В декабре 1940 г. при проведении заводских испытаний были выявлены дефекты в коробке передач, гусеничном движителе, в приводе лебедки и др. Машину отправили на доработку. С началом войны все работы по АТ-42 были завершены, но проектные изыскания в области тракторостроения не прекращались.

Требования к новому тягачу, призванному заменить «Ворошиловец», были следующие: боевая масса машины – не более 20 т; усилие на крюке (на 1-й передаче) – до 25 тс (не менее 15 тс); скорость движения по шоссе – не менее 30 км/ч, скорость движения при нагрузке 10-15 т – не менее 10 км/ч. В кузове должны были перевозиться не менее 16 человек (расчет тяжелой гаубицы) или 5-6 т груза. Следовало предусмотреть возможность установки лебедки так называемого «немецкого типа» с тяговым усилием не менее 5 тс. Забегая вперед, можно отметить, что именно этот пункт требований выполнить не удалось.

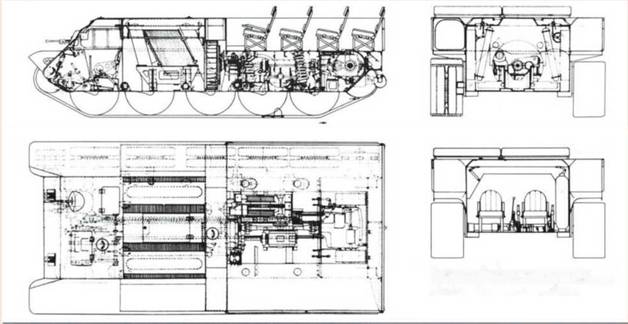

Продольный и поперечные разрезы, а также вид в плане транспортного тягача АТ-42. Технический проект 1940 г.

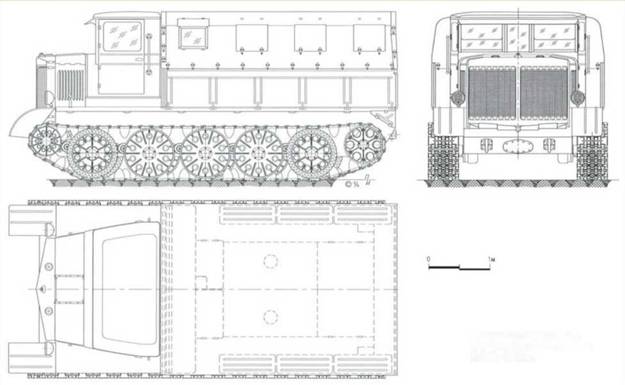

Общий вид тягача АТ-45. Технический проект завода №183.

Как уже отмечалось, при создании новой машины для артиллерии РВГК было принято вполне логичное в условиях войны решение – использовать силовую установку, трансмиссию и элементы ходовой части хорошо освоенного в производстве танка Т-34, что могло значительно сократить время разработки, а также упростить эксплуатацию тягачей в строевых частях. В компоновке тягача, выполненной на заводе №183 конструкторами бывшего отдела «200» под руководством Н.Г. Зубарева, явно прослеживалось влияние довоенных разработок ХПЗ. В этом нет ничего удивительного, так как конструктивно-силовая схема, реализованная в том же «Ворошиловце», себя вполне оправдала. Даже первоначальный внешний облик АТ-45, сформировавшийся еще весной 1942 г., по сути, повторял довоенный тягач.

Однако основная проблема заключалась в выборе завода, на котором можно было организовать постройку опытных образцов столь нужной артиллеристам машины и в последующем приступить к ее серийному производству. Катастрофическое положение дел с наличием тягачей в частях РККА (в частности, тяжелых машин) нашло отражение в докладе начальника АТУ ГАБТУ КА генерал-майора технических войск Тягунова от 13 июня 1942 г. для секретариата СНК СССР. В этом документе он указывал:

«За время войны состав тракторного парка Красной Армии значительно сократился.

Условия осеннего, зимнего и весеннего бездорожья вызвали необходимость усиленной эксплуатации тракторов, как основного средства, для транспортировки грузов на фронте.

Все это привело к тому, что наряду с сокращением количественного состава тракторного парка, наличный его состав по техническому состоянию в значительной степени стал изношенным.

…

Общий вид тягача АТ-45. Технический проект завода №183, 1943 г.

Один из АТ-45 опытной серии, построенной на заводе №75 в 1944 г. На облицовке радиатора нанесено наименование завода-изготовителя.

Трактор «Ворошиловец», служащий целям эвакуации тяжелых и средних танков с поля боя и как средство механической тяги артиллерии большой мощности, не производится с августа месяца 1941 года.

За это время ни одного трактора «Ворошиловец» Красная Армия не получила.

Вопрос об изготовлении опытных образцов и подготовки производства трактора АТ-45 (взамен «Ворошиловец») на базе танка Т-34 еще не разрешен.

Технический проект этого трактора, разработанный заводом №183, утвержден ГАБТУ и ГАУ Красной Армии 4 июня 1942 года».

Там же отмечалось, что из-за «полного прекращения выпуска тракторов «Ворошиловец» и ЧТЗ создалось чрезвычайно тяжелое положение в артиллерийских и танковых частях … Танковые части совершенно не обеспечиваются мощными тракторами «Ворошиловец», в результате чего тяжелые и средние танки даже из-за небольших неисправностей или повреждений своевременно не эвакуируются с поля боя и попадают к противнику 2».

По глубокому убеждению Тягунова, следовало «немедленно приступить к изготовлению опытных образцов тягача АТ-45 на базе танка Т-34 и подготовке производства к серийному выпуску его на заводе №174(Омск)».

Но по очевидным причинам приоритетным на заводах промышленности оставался выпуск танков (особенно средних Т-34). Организовать полноценную работу по развертыванию производства тягачей АТ-45 удалось только через год, в Харькове после его окончательного освобождения 23 августа 1943 г. Практически сразу же началось интенсивное восстановление мощностей довоенных предприятий города, при этом особое внимание уделялось территории, на которой до войны размещались завод №183 и моторный завод №75. Надо сказать, что в феврале-марте 1943 г., до контрнаступления немецких войск, здесь осуществлялся ремонт танков и танковых дизелей для обслуживания прифронтовой полосы. Теперь на этих площадях было решено создать новый завод НКТП. Распоряжением СНК СССР от 13 октября 1943 г. за №19676рс и приказом №610 НКТП ремонтному заводу, организованному на базе заводов №183 и №75, был присвоен номер «75» с возвращением ему ордена Ленина.

Параллельно с восстановлением заводских цехов практически из руин в Харьков с завода №183 начали возвращаться бывшие инженерно-технические работники довоенных предприятий, в том числе занятые до войны в постройке «ворошиловцев». Это позволило сформировать на новом заводе полноценное конструкторское бюро.

Осенью 1943 г. начальник ГАУ Красной Армии генерал-полковник артиллерии Яковлев в письме на имя Л.П. Берии, члена ГКО, излагал основные положения, связанные с организацией выпуска тягачей в Харькове. Он просил обязать Наркомтанкопром изготовить уже к 1 января 1944 г. опытную партию арттягачей АТ-45 (5-10 машин) и провести масштабную подготовку производства к их серийному выпуску в I квартале 1944 г. на заводе №75. Однако эти планы пришлось скорректировать с учетом текущего положения дел на восстанавливаемом заводе. 6 февраля 1944 г. ГОКО постановлением №5122 обязал завод выпустить опытную партию из шести АТ-45 с условием представления первой машины не позднее мая того же года. То есть срок был установлен предельно жесткий.

Конструкторы завода под руководством Н.Г. Зубарева блестяще справились с поставленной задачей, завершив в рекордно короткий срок доработку технического проекта АТ-45, и выдали чертежи и техдокументацию в производство. То, что в мирных довоенных условиях заняло бы месяцы, было выполнено в течение нескольких недель или даже дней. Правда, трудились порой не выходя с территории завода по несколько суток. В марте приступили к изготовлению опытной партии из шести единиц. По сравнению с первоначальными проработками конструктивные особенности и внешний вид тягача изменились незначительно. Но машину не удалось оснастить лебедкой (в условиях тотального дефицита военного времени), а «классические» деревянные борта платформы уступили место металлическим.

Тягач АТ-45 опытной серии. Справа – с установленным тентом.

Один из АТ-45 опытной серии с установленным тентом, 1944 г.

В I квартале 1944 г. началась подготовка производства для изготовления опытной партии АТ-45. Учитывал слабое техническое оснащение завода №75 и сжатые сроки для выпуска тягачей, Наркомат обязал другие предприятия изготовить для первых тягачей сложные узлы и детали (коробка скоростей, бортовые передачи, задние мосты корпуса, узлы и детали торсионных подвесок, карданные валы и др.), так как для их выпуска требовалось специальное оборудование. За заводом №75 оставили только металлические конструкции и несложные детали, которые можно было изготовить на простом универсальном оборудовании.

Однако время шло, а заводы-поставщики своих обязательств не выполнили. В результате сроки, установленные правительством, оказались под угрозой срыва. Тогда руководство завода №75, после консультаций с технологами и инструментальщиками, приняло непростое решение – обеспечить изготовление всех необходимых сложных узлов на имеющемся универсальном оборудовании, обеспечив сдачу готовых машин в июне 1944 г., не надеясь на помощь смежников. Ряд сложнейших и трудоемких операций предстояло выполнить с использованием станочного парка, совершенно не приспособленного для этих целей (ни по типажу, ни по габаритам), с применением инструмента, не соответствующего характеру операций. Многие вопросы приходилось решать примитивными и даже кустарными способами.

Информация о том, каких усилий стоило коллективу завода выполнить поставленную задачу, приведена в рапорте наркому В.Л. Малышеву, подписанном директором завода Н.В. Барыковым и главным инженером П.М. Кривичем 28 июня 1944 г.

«Опыт старых кадровиков завода и рабочая смекалка, сочетаясь с творческой помощью конструкторов и технологов, обеспечили решение таких сложных проблем (для восстанавливаемого завода), как изготовление сложного фасонного литья, тяжелых поковок, при отсутствии достаточного и мощного кузнечного оборудования, сложных протяжек, спиральных фрез, долбяков и другого инструмента. Решение задачи усложнялось при этом тем, что завод не имел комплексного станочного оборудования и материалов».

…

Металлурги и кузнецы обеспечили изготовление полной номенклатуры литья и заготовок. Поковки, требовавшие для своего изготовления мощных молотов, до 6 тонн, были изготовлены на восстановленном заводом 2-тонном молоте.

Котельщики и сварщики, имея в своем распоряжении только сверлильный станок, пользуясь примитивными приспособлениями (шаблоны, оправки, зубило, молоток), обеспечили изготовление сложных и фигурных заготовок рамы арттргача. Стенд для сборки и сварки рамы, запроектированный и изготовленный при непосредственном участии сварщиков, конструкторов и технологов, обеспечил высокое качество изготовленных корпусов.

…

Инструментальщики, при весьма ограниченных возможностях (отсутствие токарно- затыловочных и друг, специальных станков, отсутствие спец. термических печей и оборудования к ним), обеспечили механические и сборочные цеха инструментом и приспособлениями: протяжки, фрезы, долбяки, кондуктора, штампы и др.

Механические цеха с исключительно активной помощью службы главного механика завода и отдела главного технолога завода, путем модернизации и оснастки специальными приспособлениями ограниченного, по номенклатуре, парка станков завода – обеспечили обработку всего комплекса деталей машины.

…

Для протяжки таких деталей, как кронштейн торсионов, ось балансира и др., необходим мощный протяжной станок. Так как протяжной станок на заводе (и в Харькове, в то время) отсутствовал, был восстановлен, модернизирован и приспособлен д/протягивания деталей волочильный станок.

Так решены были вопросы и по целому ряду других деталей и узлов».

В целом ряде случаев возникшие вопросы решались оригинально и даже остроумно.

Значительные трудности возникли при изготовлении массивных торсионных валов подвески АТ-45 (десять штук на машину), имевших большую длину (1906 мм), с треугольными шлицами на концах и требовавших наличия точных радиусов переходов от одного диаметра к другому. Изготовить заготовки для торсионов на заводе №75 не представлялось возможным, но выход нашли в использовании торсионных валов от ремонтных танков КВ после уменьшения их диаметра и укорачивания по длине, приспособив для этих операций (с невероятными усилиями и смекалкой) имеющиеся станки.

Для протяжки отверстий в кронштейне торсиона и оси балансира требовался мощный протяжной станок, которого не было ни на заводе №75, ни на других заводах г. Харькова. Поэтому решили восстановить и модернизировать имевшийся неисправный и неукомплектованный волочильный станок для холодной калибровки металла. В итоге удалось успешно обработать детали для первых машин.

Возникла проблема и с роликовыми подшипниками (с витыми роликами), предусмотренными в механизме бортовой передачи тягача. Они были изготовлены Куйбышевским ГПХ и присланы на завод №75 в количестве десяти шт., т.е. только на пять машин. Шестой АТ-45 оказался неукомплектованным. Пришлось в спешном порядке разрабатывать конструкцию подшипника-заменителя, в котором витые ролики заменили на сплошные.

26 мая 1944 г. был собран и вышел в обкатку первый гусеничный артиллерийский тягач АТ-45 опытной партии. Он одновременно стал первой машиной на восстановленном заводе и первой в Харькове, освобожденном от немецких захватчиков. Ордена Ленина завод №75 вновь стал полноценным машиностроительным заводом.

В мае-июне 1944 г. выпустили остальные пять машин. Таким образом, постановление ГОКО было успешно выполнено в установленный срок.

Тягач АТ-45 опытной серии без тента. Хорошо видна укладка лопат на заднем откидном борту кузова.

В таких условиях шло изготовление первых АТ-45 на заводе №75. Укладка оси опорного катка под запрессовку в нагретый балансир (слева). Обрубка деталей рамы по контуру при отсутствии на заводе пневматики и огнерезов производилась вручную (справа) .

Тяжелый тягач «военного времени»

Быстроходный гусеничный артиллерийский тягач АТ-45 большой мощности был разработан с широким использованием узлов и механизмов ходовой части и трансмиссии танка Т-34 (унификация достигала 60%), что в значительной мере облегчало организацию его серийного производства, а также эксплуатацию и ремонт как в частях Красной Армии, так и в промышленности.

По аналогии с ранее выпускавшимися заводом N9183 тягачами («Коминтерн», «Ворошиловец»), общая компоновка тягача АТ-45 была выполнена с передним расположением двигателя. Масса пустого АТ-45 оказалась на 2 т больше, чем у «Ворошиловца» (16500 кг), а в рабочем состоянии достигала 19 т (против 15500 кг у предшественника). С полной загрузкой в кузове масса АТ-45 равнялась 25 т.

Все агрегаты АТ-45 монтировались на сварной коробчатой раме (типа «башмак»), В ее передних углах были вварены кронштейны ленивцев и коробки натяжных механизмов. Сверху в передней части находился секционный радиатор. Масляный радиатор состоял из трех секций (три левые секции по ходу тягача), смонтированных в общей раме водяного радиатора. Непосредственно за радиатором стояли два вентилятора с клиновым ременным приводом от шкива на коленчатом валу двигателя.

В передней части рамы размещался двигатель В2-45 с главным фрикционом, заимствованным от танка Т-34. По обеим сторонам от двигателя в межрамном пространстве были установлены передний топливный (емкость 320 л) и масляный (разделенный перегородкой на два отсека: рабочий емкостью 60 л и запасной, емкостью 190 л) баки. Позади них находились воздухоочистители типа «Мультициклон» (также от Т-34). Рядом с правым воздухоочистителем располагались четыре аккумулятора. Непосредственно за главным фрикционом размещался промежуточный вал, на картере которого монтировался электростартер.

В средней части рамы размещались два задних топливных бака общей емкостью 1100 л, между которыми проходил карданный вал, соединяющий промежуточный вал с коробкой передач.

В задней части рамы располагалась коробка передач с бортовыми фрикционами и тормозами (их конструкция была полностью взаимозаменяема с соответствующими агрегатами танка Т-34, за исключением подвески тормозных лент). В кормовой части рамы размещались бортовые передачи со съемными крышками картеров и прицепное устройство.

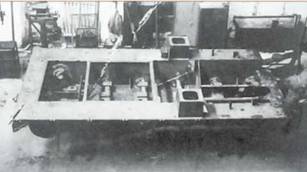

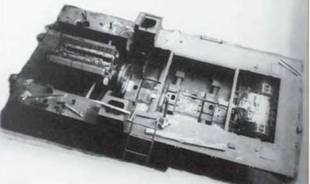

Рама тягача с вваренным задним мостом и кронштейнами торсионных валов в процессе монтажа элементов и узлов. Внизу – после установки двигателя и коробки передач.

Подготовленная к сборке рама с установленным прицепным устройством.

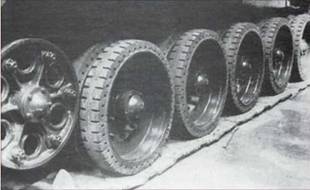

Ходовая часть тягача АТ-45 перед монтажом гусеницы. Ведущее колесо и опорные катки заимствованы от танка Т-34.

Выкатка первого тягача АТ-45 опытной партии. Май„1944 г.

Дизель В2-45 мощностью 350 л.с. (257,4 кВт) при 1400 об/мин (у «Ворошиловца» – 375 л.с. (275,7 кВт) при 1500 об/мин), по сути, являлся дефорсированным вариантом танкового 2В-34 и отличался от него, прежде всего, наличием всережимного регулятора, протарированного на заниженное число оборотов, и измененной соединительной втулкой привода к вентилятору. Пуск двигателя осуществлялся электростартером, как и на «Ворошиловце». Имелась пневмосистема, обеспечивающая зарядку баллонов для пуска двигателя. Максимальная скорость АТ-45 по шоссе составляла 35,2 км/ч – немногим меньше, чем у довоенной машины (36,2 км/ч). Среднее давление на грунт у АТ-45 с грузом в кузове было 0,7 кгс/см² , а у «Ворошиловца» – 0,578 кгс/см² .

Общая емкость топливной системы АТ-45 составляла 1420 л, что значительно превышало аналогичный показатель «Ворошиловца», два топливных бака которого вмещали всего 550 л. В результате, у нового тягача оказался выше и часовой запас хода топливу в 3 раза – 30 ч против 10 ч.

Жидкостная система охлаждения двигателя (с принудительной циркуляцией через радиатор двигателя) обеспечивала эксплуатацию тягача в условиях широкого диапазона температур окружающего воздуха. Заправочная емкость- 100л.

Удельная мощность – 18,4 л.с./т (у «Ворошиловца»-24,0 л.с./т).

Крутящий момент двигателя передавался на гусеницы по следующей кинематической схеме: «двигатель – главный фрикцион – промежуточный вал – карданный вал – коробка перемены передач – бортовые фрикционы – бортовые передачи – ведущие колеса – гусеницы».

Ведомый барабан главного фрикциона соединялся с промежуточным валом при помощи зубчатой муфты танка Т-34. Промежуточный вал служил для уменьшения длины карданного вала и разгрузки главного фрикциона от радиальных усилий. Карданный вал соединялся с промежуточным валом и первичным валом коробки передач при помощи зубовых муфт.

Установка коробки передач с бортовыми фрикционами в раме тягача была выполнена по аналогии с Т-34. Ведущая шестерня бортовой передачи вместе с опорными подшипниками заимствовалась также от танка. Ведомая шестерня на АТ-45 имела 62 зуба вместо 57 зубьев на шестерне бортовой передачи Т-34. Подшипники ведомого вала бортовой передачи были усилены по сравнению с подшипниками танка. Ведущие колеса заимствовались от «тридцатьчетверки».

Подвеска тягача, в отличие от танка Т-34, была торсионная (с поперечным расположением торсионных валов), что позволило, помимо более плавного хода, использовать внутрирамное пространство для размещения топливных баков большой емкости.

Сдвоенные опорные катки (пять на каждый борт) заимствовались от Т-34 без каких-либо изменений. Ленивец (также от Т-34) был смонтирован на кривошипе. Натяжение гусениц и фиксирование кривошипа ленивца осуществлялось при помощи винта.

Каждая гусеница состояла из 36 гребневых траков (от Т-34) и 36 специальных безгребневых траков, взаимозаменяемых с безгребневыми траками танка. Безгребневые траки имели пазы и отверстия для крепления добавочных почвозацепов оригинальной конструкции, обеспечивавших сцепление гусеницы с грунтом при движении АТ-45 по плохим дорогам. В ЗИП тягача входили 24 почвозацепа.

Прицепное устройство – с пружинным амортизатором (две буферные вагонные пружины). Для вытаскивания застрявших или аварийных машин использовался полиспаст (количество параллельно работающих ветвей – до трех). Длина развернутого троса полиспаста достигала 90 м, при этом тяговое усилие на тросе составляло 9 тс. Тяговое усилие на блоке полиспаста – 25 тс.

Артиллерийский тягач «Ворошиловец».

Артиллерийский тягач АТ-45 опытной партии.

АТ-45 опытной серии буксирует самоходную установку СУ-152 в ходе заводских испытаний. Лето 1944 г.

Кабина тягача АТ-45 автомобильного типа обеспечивала круговой обзор. Она располагалась над задней частью двигателя и крепилась через амортизаторы к специальным кронштейнам, приваренным к раме. За основу взяли стандартную кабину от ЗИС-5 и расширили ее за счет центральной вставки, чтобы разместить четырех человек экипажа, включая водителя (такое же решение будет использовано и позднее, уже после войны, при постройке первых опытных тягачей АТ-Т на заводе №75).

Непосредственно за кабиной располагалась грузовая платформа (кузов) грузоподъемностью 6 т (у предшественника – 3 т) с откидными металлическими бортами, усиленными ребрами жесткости. На штатных сиденьях платформы размещалось 18 чел., а максимально – до 30-35 чел. (у «Ворошиловца» – 11 чел, а максимально – 25). Имелся съемный тент, который монтировался на легком металлическом каркасе.

Применение пружинных сервирующих устройств в системе управления АТ-45 обеспечило достаточно легкое управление машиной. Усилие на рычагах управления составляло около 8 кгс и плавно увеличивалось до 30 кгс при полном торможении. Усилие на педали главного фрикциона – около 15 кгс.

Пробеговые и специальные испытания тягачей АТ-45 опытной партии (машины №15001-№15006) с буксировкой артиллерийских систем, танков и самоходных установок (Т-34, КВ-1с, СУ-85, СУ-152) подтвердили их высокие технические и эксплуатационные качества.

Использованы фото из архива авторов и А. Хлопотова.

Михаил Усов

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК