Подача кислорода

Сокращение мышц, а также почти все другие жизненно важные процессы требуют расхода энергии. Источником этой энергии служат химические реакции, которые происходят внутри клеток, и самые важные из них с точки зрения энергии – это реакции, в которых участвует кислород.

Начнем с того, что современные теории происхождения жизни наверняка выдвигают предположение о том, что на нашей планете было мало или не было совсем свободного кислорода, доступного живым организмам. Однако с появлением растительности возник процесс фотосинтеза, при котором используется энергия солнечного излучения для разложения воды на водород и кислород. Водород способствует превращению двуокиси углерода сначала в углеводы, а затем во все остальные органические составляющие живой ткани. Кислород высвобождается в атмосферу, а после того, как зеленые растения размножились и покрыли поверхность Земли, атмосфера медленно наполнилась кислородом.

Тогда по крайней мере миллиард лет атмосфера Земли содержала значительную часть свободного кислорода (сейчас в ней 21 процент кислорода). Клетки свободно существовали на нем все это время, сочетая его с пищей для выработки энергии, в то время как зеленая растительность продолжала использовать солнечную энергию для восстановления кислорода в воздухе. В результате возник точный баланс, который, как мы надеемся, сохранится на неопределенно долгое время.

Конечно, мы считаем кислород в основном компонентом атмосферы, но это частично из-за того, что мы сами – существа наземные, живущие на дне воздушного океана и непосредственно зависимые от содержания кислорода в нем. С точки зрения дыхания мы полагаем, что вода – лишь то, в чем можно утонуть. Однако наибольший отрезок времени существования жизни на нашей планете поверхность земли была неплодородной, и даже сегодня не более 15 процентов всех живых организмов обитает на Земле. Все живые организмы, не только много сотен миллионов лет назад, но и большая часть живых существ сегодня, обитают в море и не используют кислород непосредственно из атмосферы.

Но морские животные столь же зависимы от кислорода, как и мы. То, что они живут погруженные в воду, означает, что они получают кислород из природных вод Земли способами, к которым они приспособлены, а мы – нет.

Кислород будет растворяться в воде. Литр чистой холодной воды будет содержать приблизительно 5 миллилитров кислорода. В океанической воде, которая не является чистой, но содержит 3,5 процента растворенных твердых веществ, находится больше кислорода, то есть 9 миллилитров кислорода на литр (0,8 процента объема), что во всех океанских просторах достигает цифры 1018 литров кислорода. От этого растворенного кислорода и зависит жизнь в океане. В воде, лишенной растворенного кислорода, рыба утонет так же легко и быстро, как и человек.

Первая проблема, которая стоит перед любым организмом, в отношении кислорода – это получение его из окружающей среды и доставка в клетки. Клеточная оболочка полупроницаемая, то есть пропускает одни вещества и не пропускает другие; она также позволяет одним веществам проходить только в одном направлении, но никак не в другом. Однако она проницаемая в любом направлении для очень небольших молекул, которые можно назвать свободно проникающими через микроскопические поры оболочки.

Одной из этих маленьких молекул, обладающих такой привилегией, является молекула кислорода; она свободно диффундирует через оболочку в обоих направлениях, поэтому может показаться, что мы ничего не добились. Несомненно, что, когда молекула кислорода попадает в клетку, другая молекула кислорода, которая находилась внутри, выходит из нее. Это может быть неплохо в случае, если кислород остается кислородом внутри клетки.

Однако любая молекула кислорода, которая диффундирует в клетку, сразу же соединяется с веществами, находящимися внутри ее. Кислород становится частью молекул, неспособных пройти через оболочку, и таким образом попадает в ловушку. Ничто не будет диффундировать наружу, в результате чего кислород совершает путь только в одном направлении: из окружающей среды в клетку.

В общем, как только какое-нибудь вещество передвигается из положения А в положение В и наоборот, общее движение происходит от высокой концентрации к низкой. Разница концентраций – это градиент концентрации, и чем он выше, тем быстрее происходит общее движение. Именно в этом случае кислород переходит из окружающей среды, где, если она морская, он составляет до 0,8 процента всего объема, во внутреннюю часть клетки, где его концентрация как свободного молекулярного кислорода фактически равна нулю.

Это все, конечно, хорошо для организмов, которые состоят из одной клетки или относительно небольшого числа клеток, поскольку тогда оболочка каждой клетки имеет окружающую среду с одной стороны, а протоплазму – с другой, и диффузия может зависеть от поддержания адекватного притока кислорода. Когда мы рассматриваем довольно большие организмы, возникают новые проблемы. Чем больше организм, тем большая часть клеток располагается глубоко внутри его структуры и непосредственно не контактирует с окружающей средой слоями других клеток. Опасность кислородного голодания становится более реальной.

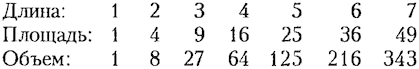

Для того чтобы объяснить это по-другому, я процитирую то, что называется «законом обратных квадратов»: если организм увеличивается в размерах, но сохраняет свою форму, его поверхность увеличивается до квадрата его длины, в то время как его объем составит его длину в кубе. Продемонстрируем, что это означает, на самом простом примере: предположим, организм имеет длину 1 сантиметр, площадь поверхности – 1 квадратный сантиметр и объем – 1 кубический сантиметр. Подобный организм длиной 2 сантиметра будет иметь поверхность 2 раза по 2, или 4, квадратных сантиметра, но его объем будет составлять: 2 умножить на 2 и умножить на 2, или 8 кубических сантиметров. Мы можем составить небольшую табличку, чтобы облегчить понимание:

Скорость, с которой кислород будет диффундировать в клетку, зависит от размера поверхности, через которую он должен пройти. Но число клеток, которые должны быть напитаны кислородом, зависит от объема организма. Если квадратный сантиметр поверхности едва может напитать кубический сантиметр объема необходимым кислородом, тогда 49 квадратных сантиметров поверхности едва смогут обеспечить 49 кубических сантиметров объема. Если потребовать, чтобы 49 квадратных сантиметров поверхности обеспечили необходимым кислородом 343 кубических сантиметра объема, то животное, зависимое от выполнения подобных требований, умрет.

Выходом для такого организма будет изменить форму, стать более длинным и более плоским, чтобы на единицу объема приходилось как можно больше поверхности. Но в определенный момент, однако, это вызывает новые проблемы, поскольку длинные и тонкие существа становятся неуклюжими.

Лучшим и более эффективным решением будет приспособить по крайней мере часть тела к задаче обеспечения организма кислородом. Кислород тогда станет поглощаться с большей скоростью, а это, в свою очередь, даст возможность при данной площади поверхности поддерживать гораздо больший объем. Оставшаяся часть внешней поверхности животного тогда может совсем избавиться от задачи собирать кислород и сделаться непроницаемой, она может быть покрыта роговой чешуей, костяным панцирем или твердой раковиной.

Для того чтобы поддерживать высокую скорость поглощения кислорода, проходящего через определенную площадь, также необходимо пропускать через нее поток воды. Там, где вода стоячая, концентрация кислорода в водных слоях рядом с площадью абсорбции снижается по мере того, как кислород выходит из этих слоев в клетке. Это снижает градиент концентрации, и приток кислорода замедляется. Но если водные слои рядом с площадью абсорбции постоянно изменяются, градиент концентрации все время остается высоким.

Так, хордовые воспользовались схемой, при которой вода втекает через рот, а вытекает через щели, расположенные за головой. По пути поток воды, богатой кислородом, проходит через мембраны, представляющие собой множество тонких поверхностей, которые абсорбируют кислород особенно легко. Эти мембраны называются жабрами, а щели, через которые выходит вода, – жаберные щели. Между жаберными щелями находятся скелетные опоры, или жаберные перегородки. У акул жаберные щели отдельные и видны в виде вертикальных трещин слева и справа за головой. У костных рыб имеются жаберные пластинки (покрытия), закрывающие жаберные щели, с отверстием позади.

Довольно рано появились дополнительные средства для поглощения кислорода. Способность держаться на поверхности полезна любым живым существам, живущим в морских глубинах. Если рыба тяжелее воды, ее тянет ко дну, и приходится непрерывно и отчаянно прилагать усилия, чтобы не утонуть. Будь рыба легче воды, она поднималась бы к поверхности, и ей пришлось бы прилагать усилия столь же отчаянные и непрерывные, чтобы не взлететь. Наиболее целесообразно было бы, если бы нашлась возможность для рыбы регулировать собственный удельный вес. В этом случае она могла бы опускаться в глубину, подниматься на поверхность или оставаться в одном положении с минимальным мышечным усилием.

Решением этой проблемы стал внутренний воздушный, или плавательный, пузырь. С увеличением объема газа внутри пузыря общий удельный вес рыбы уменьшается, в то время как при снижении объема газа ее общий удельный вес возрастает. Плавательный пузырь соединяется с горлом, поэтому простейший путь регулирования подачи газа состоит в том, что рыба высовывается из воды, открывает рот и глотает немного воздуха или, наоборот, его выдыхает.

Но это выдвигает еще одну интересную возможность. Плавательный пузырь покрыт влажной оболочкой, и некоторое количество кислорода из проглатываемого воздуха будет растворяться под действием влаги. Такой растворенный кислород неминуемо диффундирует в клетки, с которыми контактирует, и вы получаете то, что можно назвать легкими. Это может быть чрезвычайно полезно. Если рыба живет в толще воды, которая по тем или иным причинам соленая и содержит мало растворенного кислорода, то любой дополнительный кислород, который она может получить, заглатывая воздух и пропуская его через плавательный пузырь, покажется ей манной небесной. Действительно, есть основание полагать, что костные рыбы впервые появились в пресной воде, которая зачастую оказывалась солоноватой, и что плавательный пузырь в первую очередь использовался как легкие и только во вторую стал служить в качестве регулятора плавучести.

Потом рыбы, которые мигрировали в богатые кислородом океаны, превратили примитивные легкие в чисто плавательный пузырь и не использовали его ни с какой-либо другой целью. По крайней мере, большинство из них. Тем не менее некоторые рыбы, которые продолжали жить в подсоленной воде, сохранили и даже усовершенствовали легкие. Существуют разные виды рыб, дышащих легкими, живущие сегодня в Африке, Австралии и Южной Америке, которые могут обитать в грязной, мутной воде и даже значительное время оставаться живыми в высохшей грязи, перейдя с жабр на легкие.

Около 300 миллионов лет назад определенные виды рыб, дышащих легкими, превратились в амфибии и, по крайней мере во взрослой жизни, совсем отказались от жабр. Легкие амфибий были довольно примитивными по сравнению с теми, что развились позднее у их более продвинутых потомков. Это легко можно увидеть на примере современных амфибий: взрослая лягушка, хотя и дышит легкими, все же впитывает много кислорода непосредственно кожей, что можно считать шагом назад.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК