6. Особенности межличностных отношений (ОМО) для детей (Модификация и критерии анализа: Г.Р. Хузеева)

Направленность методики:

Методика направлена на определение особенностей межличностного общения ребенка со взрослыми и сверстниками, отношение к лидерству, субъективное ощущение включенности ребенка в группу сверстников, эмоциональное отношение к сверстникам и взрослым, способы поведения в ситуации отвержения. Она предназначена для детей 5–10 лет.

Даная методика была разработана на основе методики ОМО (Особенности межличностных отношений), предложенной У. Шутцем в 1958 году и предназначенная для исследования взрослых. Шутц предполагает, что в основе межличностных отношений лежат три основные межличностные потребности. Это потребность включения, контроля и аффекта.

1. Потребность включения направлена на создание и поддержание удовлетворительных отношений с другими людьми, на основе которых возникают взаимодействие и сотрудничество. На уровне эмоций потребность включения определяется как потребность создавать и поддерживать чувство взаимного интереса. Это чувство включает в себя:

интерес субъекта к другим людям;

интерес других людей к субъекту.

Потребность быть включенным трактуется как желание нравиться, привлекать внимание, интерес.

2. Потребность контроля определяется как потребность создавать и сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь на контроль и силу.

На эмоциональном уровне это стремление создавать и сохранять чувство взаимного уважения, опираясь на ответственность и компетенцию. Это чувство включает:

уважение по отношению к другим;

получение уважения со стороны других людей.

Поведение, вызванное потребностью контроля, по мнению Шутца, относится к процессу принятия решения людьми, а также затрагивает области силы, влияния и авторитета. Потребность в контроле варьируется в континиуме от стремления к власти, авторитету и контролю над другими до необходимости быть контролируемым, то есть быть избавленным от ответственности.

3. Межличностная потребность в аффекте определяется как потребность создавать и удерживать удовлетворительные отношения с остальными людьми, опираясь на любовь и эмоциональные отношения. На эмоциональном уровне данная потребность определяется как стремление создавать и сохранять чувство взаимного теплого эмоционального отношения. Если такая потребность отсутствует, то индивид, как правило, избегает близкой связи.

Таким образом, включение можно охарактеризовать словами «внутри-снаружи», контроль – «вверху-внизу», а аффекцию – «близко-далеко».

Для нормального функционирования индивида, считает Шутц, необходимо, чтобы существовало равновесие между тремя областями межличностных потребностей с окружающими людьми.

На основе этой методики, учитывая особенности общения детей, нами была разработана методика неоконченных предложений для детей.

Проведение обследования

Инструкция: «Давай поиграем, я начну читать предложение, а ты его закончишь. Постарайся отвечать быстро».

Когда ребята собираются вместе, я обычно…

Когда ребята говорят мне, что я должен делать…

Когда взрослые обсуждают мое поведение…

Я думаю, что иметь много друзей …

Когда мне предлагают участвовать в разных играх…

Отношения с ребятами в группе …

Когда мне предлагают придумать и провести игру, я…

Дружить со многими ребятами…

Быть главным в группе…

Ребята, которых не приглашают в совместные игры…

Когда я прихожу в детский сад, ребята …

Обычно мы с ребятами…

Когда другие ребята что-то делают вместе, я…

Когда меня не принимают в игру…

Когда взрослые говорят мне, что нужно сделать… (Можно отдельно спросить о родителей и воспитателя.)

Когда у ребят что-то не получается…

Когда я что-то хочу сделать, ребята…

Оценка и анализ результатов

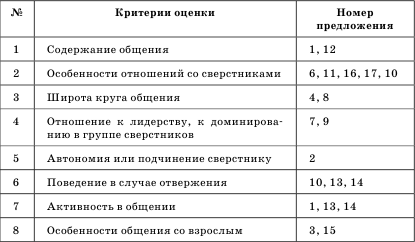

Ключ:

Остановимся на описании каждого из критериев.

1. Содержание общения.

Данный критерий направлен на определение ведущего мотива общения. Выявляются как возрастные, так и индивидуальные особенности их мотивации. Мотив общения может быть деловым, игровым, познавательным, личностным.

Содержание общения оценивается следующим образом: преобладание делового мотива – 1 балл; преобладание игрового мотива – 2 балла; преобладание познавательного или личностного мотива – 3 балла.

Например: «Когда ребята собираются вместе, мы обычно строим», «Обычно, мы с ребятами гуляем», «любим играть», «разговариваем», «рисуем» и т. д.

2. Особенности отношений со сверстниками.

Данный критерий направлен на определение особенностей эмоционального отношения ребенка со сверстниками, его эмоциональное благополучие в группе. Отношения могут быть положительными или отрицательными, могут удовлетворять, или не удовлетворять ребенка. При положительном отношении ребенок считает, что в его группе отношения детей хорошие, что дети рады его приходу в садик, что при неудачах он готов помочь сверстникам, а те готовы помочь ему, поддержать его. Соответственно, при отрицательном отношении ребенок говорит, что отношения в группе не очень хорошие, что либо он не готов поддержать другого, либо, другие дети не поддерживают его и не рады его приходу.

Особенности эмоционального отношения к сверстникам оцениваются следующим образом: проявления отрицательного отношения – 1 балл, при положительном отношении – 2 балла.

Приведем примеры:

Отношения с ребятами в группе – «хорошие», «у меня ко всем отношение хорошее», «по разному», «когда как», «бывают хорошие, бывают плохие», «не очень», «мне обидно, со мной никто не дружит».

Когда я прихожу в детский сад: – «говорят „Привет“», «играют со мной», «радуются», «мы садимся и начинается урок», «ничего особенного не делают» (низкий социометрический статус), «тоже приходят» (низкий социометрический статус)», «меня иногда встречают, а иногда нет».

Когда у ребят что-то не получается – «я им помогаю», «зовут меня», «я им помогаю, смотря кто», «и у меня не получается», «зову взрослых», «я играю», «мы не должны ныть, надо стараться», «прошу, чтобы меня не трогали».

Когда я хочу что-то сделать – «они мне помогают», «делают это со мной», «мне разрешают», «не соглашаются», «тоже хотят делать, только свое», «мне не разрешают, это плохо, Максим всегда командует».

Ребята, которых не приглашают в совместные игры – «я их приглашаю», «я сделаю так, чтобы их пригласили», «я с ними не дружу», «они плохие», «их нельзя приглашать».

3. Широта круга общения.

Ребенок может стремиться к общению с широким кругом сверстников («иметь много друзей – это очень хорошо»), а может избегать общения с большим количеством детей и быть более избирательным в выборе друзей («дружить со многими ребятами я не люблю, это не очень хорошо»).

Ответы по данному критерию оцениваются следующим образом: узкий круг общения оценивается в 1 балл, широкий круг – в 2 балла.

Приведем примеры:

Я думаю, что иметь много друзей – «хорошо», «плохо», «тогда передружу», «можно», «это значит, человек добрый», «сама знаю сколько друзей иметь, много, но не очень».

Дружить со многими ребятами – «надо», «это хорошо и весело», «не очень».

4. Отношение к лидерству, к доминированию в группе сверстников.

Ребенок может избегать принимать решения и брать на себя ответственность; но может и брать на себя ответственность, соединенную с ведущей ролью, может положительно или отрицательно относиться к лидерству.

Ответы оцениваются следующим образом: отрицательное отношение к лидерству – 1 балл, положительное отношение – 2 балла.

Приведем примеры:

Когда мне предлагают придумать и провести игру – «Я ее организую», «Я организую игру “Прятки”», “Дочки-матери”», «Я не хочу», «Мне не предлагают».

Быть главным в группе – «я главный» – «это очень хорошо», «это очень плохо, воспитатель главный, «плохо».

5. Автономия или подчинение сверстнику

Ребенок в отношениях со сверстниками демонстрирует разные виды взаимодействия. Можно выделить стремление к подчинению и стремление к независимости и автономии.

Ответы детей по данному показателю оценивались следующим образом. Реакция подчинения – как 1 балла, автономии как 2 балла.

Приведем примеры:

Когда ребята говорят мне, что я должен делать:

автономия: «я не делаю», «я делаю, но только не глупости», «я делаю, если подружка попросит, но если скажут из окна прыгнуть, я это не сделаю», «иногда не делаю», «я говорю им “не управляйте мной”»;

подчинение: «я делаю», «слушаюсь», «я должна делать», и т. д.

6. Поведение в случае отвержения, принятие ребенка в группу сверстников.

Ребенок может быть включенным в группу, но может и находиться в изоляции. Каждый ребенок сталкивается с ситуацией отвержения. На это все реагируют дети по-разному. Можно выделить конструктивные способы реагирования (договориться, попросить, организовать свою игру) и непродуктивные способы выхода из проблемной ситуации (обижаться, плакать, уйти, пожаловаться).

Поведение в случае отвержения со стороны сверстников оценивается следующим образом: неконструктивные способы оцениваются как 1 балл, конструктивные – как 2 балла.

Приведем примеры:

Когда меня не принимают в игру, «я обижаюсь», «я придумываю новую», «я все расскажу воспитателю», «я играю сам с собой», «сержусь», «я иду и занимаюсь своими делами».

Когда ребята что-то делают вместе, «не обижаюсь», «им помогаю», «играю во что-нибудь другое», «прошусь играть с ними», «спрашиваю, что они делают, и если они разрешают, то я присоединяюсь к ним», «обижаюсь».

Ребята, которых не приглашают в совместные игры: «обижаются», «сердятся».

Ответы на предложенные вопросы выявляют субъективное ощущение включенности ребенка в группу сверстников.

Приведем примеры:

Если ребят не приглашают в совместные игры, «я их приглашаю», «делаю так, чтобы их пригласили», «я с ними играю», «они плохие», «я иду занимаюсь своими делами» (этот ребенок имеет низкий социометрический статус в группе), «я с ними не дружу».

Когда дети что-то делают вместе, «я к ним присоединяюсь», «я ухожу», «я не влезаю», «не обижаюсь», «я к ним не лезу», «я попрошусь и присоединюсь к ним».

Если меня принимают или не принимают в игру, «они меня всегда принимают», «не принимают, потому что я не знаю игр».

7. Степень активности в общении.

Активная позиция выражается в том, что ребенок предлагает какой-то вид деятельности и общения, проявляет готовность взять на себя ответственность. Пассивная позиция выражается в отсутствии инициативы и готовности взять на себя ответственность. Активная позиция в общении оценивается в 2 балла, пассивная – 1 балл.

Приведем примеры:

«Когда ребята собираются вместе, я обычно…»

выражение пассивной позиции – «я тоже», «я с ними»,

«стою с ними», «сижу и смотрю», «не знаю»;

выражение активной позиции – «предлагаю поиграть со мной», «вхожу в их компанию».

«Когда другие ребята что-то делают вместе…», я «прошусь с ними», «тоже играю вместе с ними», «хочу с ними», «я не лезу», «ухожу», «не путаюсь под ногами».

«Когда меня не принимают в игру…», «то я ухожу грустить», «обижаюсь»; «я придумываю новую», «я все равно играю с ними», «с другими играю».

8. Особенности общения со взрослым.

Данная методика позволяет также выявить особенности общения со взрослыми. Склонность ребенка к подчинению, сопротивлению или сотрудничеству со взрослыми.

Ответы на вопросы оцениваются следующим образом: сопротивление – 1 балл, подчинение – 2 балла, сотрудничество – 3 балла.

Приведем примеры ответов:

«Когда взрослые обсуждают мое поведение…»,

1 балл – «мне нравится, когда не говорят», «пусть не обсуждают», «они меня достали»;

2 балла – «извиняюсь»; «я слушаюсь», «прошу у них прощения»; «я слушаю», «нужно не баловаться»;

3 балла – «я с ними обсуждаю».

«Когда взрослые говорят мне, что нужно сделать…» – «я делаю», «я их никогда не слушаюсь».

Данная методика позволяет выявить как возрастные (например, преобладающие мотивы), так и индивидуальные особенности общения.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК