Концепция знания

Учителя не могут полностью ознакомиться со знаниями учеников; они в состоянии прощупать лишь некоторые конструкции конкретных материалов. Если учителя рассматривают арифметику как систему фактов и правил, они исследуют знание этих фактов и правил. Учителей с таким подходом интересует, могут ли учащиеся использовать правильные алгоритмы и получать правильные ответы. Вероятно, по их мнению, ученики не знают вычитания, если делают ошибки в вычислениях или придумывают незнакомые способы решения задач, даже если могут объяснить, как работает вычитание или почему их действия оправданны. Если учителя определяют знания учащихся в относительно узких рамках, например как владение фактами и процедурами, они, скорее всего, будут рассматривать недоразумения или изобретения как ошибки и отвлечение от темы, а не как признаки интеллектуального поиска.[105] Если, напротив, учителя рассматривают обучение арифметике как предмет математического исследования, они работают в более широком и не столь ограниченном диапазоне. Более вероятно, что с их точки зрения знание вычитания включает представление о том, что означает процедура, и способность ее объяснить. Этих учителей интересует, могут ли ученики решать задачи и получить правильные ответы, но также в состоянии ли они объяснить и доказать свои действия. Они считают аппроксимации хорошим ответом, а ошибки и изобретения – полезными доказательствами знаний учеников.

То, что одним учителям представляется важными идеями, подсказками для обучения и свидетельствует о вдумчивости учеников, другим представляется ошибками, отвлечением от темы или вообще не относящимся к делу. Отношение к работе учащихся как к набору правильных или неправильных ответов или процедур может облегчить учителям задачу освоения навыков, необходимых для выяснения того, как ученики учатся, и того, что учителя должны понять. Напротив, взгляд на работу учеников как на доказательство их обучения усложняет все: работу учащихся и то, что учителям следует понять в отношении этой работы, а также усилия преподавателей по изучению обучения.

Некоторым читателям может показаться, что последние несколько абзацев сбивают их с толку. Если преподаватели рассматривают обучение как приобщение к исследовательской практике, не следует ли из этого, что они никогда не проверяют, существует ли соответствие между мышлением учащихся и их собственным? Будут ли учителя, которые считают знания фиксированными, когда-либо исследовать мышление учащихся? Действительно ли это не только взгляд на знания по определению, но также представление о том, как ознакомиться со знаниями учащихся?

Возможно – если бы все учителя придерживались одинаковой точки зрения. Но на практике некоторые учителя, считающие знания фиксированными, тщательно проверяют, как ученики понимают преподавание, а другие, для которых обучение – это приобретение знаний через практический опыт, проверяют работу учеников на соответствие своим собственным идеям. Процессы, в рамках которых учителя знакомятся со знаниями учеников, по крайней мере частично зависят от их точки зрения на знания и их углубление; преподаватели с похожими взглядами на знания часто используют совершенно разные подходы к изучению обучения учеников.

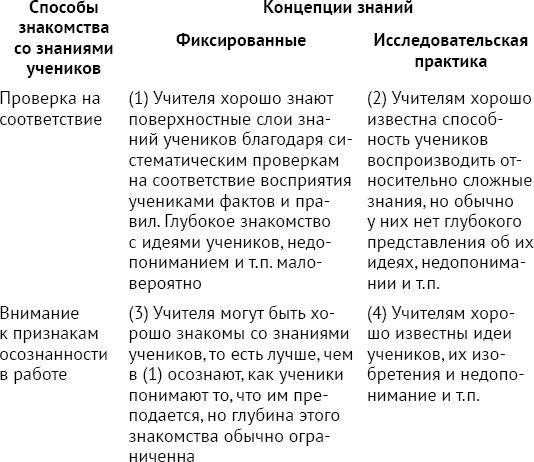

В таблице 7.3 приведены некоторые основные варианты. Большинство учителей считают знания фиксированными и проверяют их на соответствие собственным (ячейка 1). Учителя, использующие такой подход, хорошо знакомы с определенными пластами знаний учащихся; они в состоянии определить, какие проблемы ученики могут решить, какие ошибки встречаются чаще всего, и сфокусировать свое преподавание соответствующим образом. Такое знакомство стало центральным в концепции обучения с акцентом на «базовых навыках» и «эффективном» преподавании. Преподаватели, работающие в такой манере, пытаются преподнести знания в ясной и упорядоченной форме, проверяют приобретенные знания и используют результаты этих проверок для определения следующих шагов в обучении.[106]

Таблица 7.3. Концепции знаний и способы знакомства со знаниями учеников

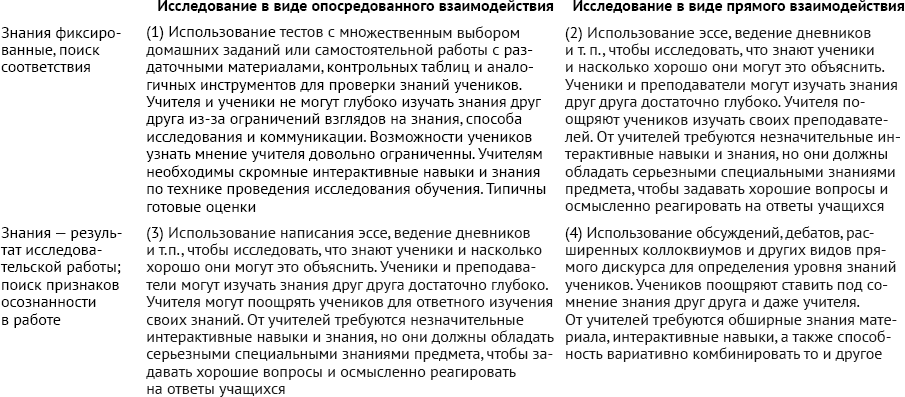

Такое преподавание также различается в зависимости от используемой преподавателями организации дискурса. В таблице 7.4 приведено несколько альтернатив. Многие учителя (ячейка 1) для исследования знаний учеников опираются в основном на опосредованные взаимодействия: письменные домашние задания, тесты с множественным выбором, упражнения на заполнение пробелов, задачи, книги, самостоятельные и контрольные работы. Ответы учеников могут проверяться в сравнении с оригинальным текстом или шаблоном ответов, оцениваться или ассистентом по проверочным таблицам, или сторонними проверяющими. Эти меры оставляют учителям мало возможностей для зондирования глубины знаний учеников, у последних также мало возможностей приобщиться к знаниям учителя, будь то дистанционное обучение или очное обучение, при котором преобладает самостоятельная работа. Требования к знаниям и навыкам учителей ограниченны, потому что вопросы и ответы носят поверхностный характер и для их оценки достаточно скромных интерактивных навыков.

Напротив, многие преподаватели для исследования знаний учеников используют прямое взаимодействие (ячейка 2). Они планируют регулярные семинары, опрашивают учеников, читают домашние задания и находят другие способы для ознакомления с их знаниями. Такие прямые методы предоставляют учителям несколько больше возможностей, чтобы исследовать знания учащихся, а ученикам – получить больше знаний от учителей. Для этого необходимо больше интерактивных навыков, но требования к знаниям учителей невелики, потому что у них мало возможностей для постепенного изучения знаний учащихся. Поскольку учителя знакомятся со знаниями своих учеников частями, а не в виде углубленного исследования, они должны знать эти части и всего лишь соединять их, внося в списки, представляя в заголовках по теме или в заданиях. Хотя некоторые учителя, работающие в таком режиме, отлично владеют материалом, в этом нет необходимости; от них не требуется также специальных навыков исследования знаний учеников. Поскольку возражения против этого подхода не связаны со знаниями преподавателей (его используют хорошо образованные и знающие университетские преподаватели и учителя средней школы), повышение уровня знаний по предмету не повлияет на преподавание. Такое преподавание ограничивает неопределенность относительно знаний учеников, будь то элементарное вычитание или сложная статистика, а концепция знаний и методы их исследования исключают другие источники неопределенности: ответы должны быть выбраны из тех, что даны, можно выбрать только из них, заполнять следует только пробелы, а ответы будут правильными или неправильными. Сообщения такого рода ясные, четкие и сравнительно легки для восприятия; относительно легко и определить, когда ученики справились, а когда допустили ошибку. Определить, что правильно, а что неправильно, нетрудно, и с обучением справляться довольно просто. Этот подход сужает зависимость учителей от учеников, поскольку не допускает сложных ответов на наводящие вопросы и ограничивает деятельность, в которой учителя зависят от учащихся. Ученики также могут стимулировать учителей, чтобы они работали в таком духе, поскольку либо привыкли к этому, либо плохо переносят неопределенность. Знакомство со знаниями учащихся – это среда, в которой преподаватели и ученики регулируют свои отношения, и учителя, которые используют такие методы, могут преподавать внимательно, ограничив при этом сложность обучения.

На другом полюсе наблюдается следующее: некоторые учителя рассматривают знания как доказательство работы учащихся в качестве начинающих исследователей в определенной области и стараются как можно ближе познакомиться с их идеями (ячейки 3 и 4). Они поощряют учеников давать разумные оценки, придумывать решения сложных задач, работать над ошибками и объяснять, почему они подошли к решению задачи так, а не иначе. Такая работа может быть достаточно продуктивной, поскольку чем эффективнее учителя выявляют новые идеи учащихся и чем глубже они знакомы с их знаниями, тем с большим пониманием они смогут моделировать преподавание. Но усилия учеников по осмыслению материала часто приводят их в замешательство, к расхождению во мнениях, к суждениям, которые понятны лишь отчасти или выражены слишком туманно. Чем больше преподаватели призывают учеников делиться таким материалом, тем сложнее им с ним справляться. Внимание к мыслям одного ученика требует значительных усилий – а внимание к мыслям двадцати учеников? Если учесть, что этот подход предполагает продуманную реакцию, работа преподавателя становится еще сложнее.

Некоторые учителя, знакомясь с уровнем понимания учеников, используют опосредованное взаимодействие, тем самым ослабляя эти требования (ячейка 3). Университетские преподаватели просят написать эссе или вести дневники, чтобы ознакомиться с письменной работой студентов. Это позволяет им понять, насколько учащиеся уловили смысл пройденного материала. Если давать содержательные задания и внимательно читать студенческие работы, преподаватели могут узнать о представлениях студентов, обходясь без обсуждений или дискуссий. Такая работа требует значительных знаний и интеллектуальных навыков, но поскольку преподаватели исследуют знания студентов, читая письменные работы в своих кабинетах, они не нуждаются в интерактивных знаниях или навыках. Они могут бороться с неопределенностью и зависимостью от учащихся в собственном сознании, а не публично, работая в аудитории.

Таблица 7.4. Как взаимодействия между организацией коммуникации, точкой зрения на знания и знакомством со знаниями учеников влияют на преподавание

Если учителя исследуют работу учащихся по осмыслению обучения в процессе обсуждения или другой прямой коммуникации, требования возрастают (ячейка 4). Учителя должны попытаться выяснить, могут ли учащиеся осмыслить идеи друг друга, поскольку это помогает их собственному осмыслению, попытаться понять, что они имеют в виду, и управлять их совместной работой. Вместо того чтобы сосредоточиться на четких, правильных или неправильных ответах, учителя концентрируются на суждениях, аргументах и других доказательствах усилий, направленных на понимание. Чтобы справиться с такой работой, учителя должны «открыть окна» для знаний учеников, но когда они это сделают, залететь может все что угодно. Учителя не справятся с работой на должном уровне, если не обладают глубоким знанием материала и пониманием знаний учеников. Кроме того, они должны управлять сложными социальными взаимодействиями, связанными с этими вопросами, а также справиться со значительной неопределенностью в классе, потому что исследование знаний учеников таким методом может привести к противоречивым идеям и неоднозначности. Учителя также должны быть в состоянии справиться со значительной и очевидной зависимостью от учащихся, поскольку работа не пойдет, если ученики не предложат полезной информации и идей; если они молчат или предлагают совершенно бессмысленные комментарии, учителя, по-видимому, не смогут добиться успеха.

Преподаватель проявляет великодушие и способность поставить себя на место учащихся с интеллектуальной точки зрения, то есть пытается постоянно смотреть на вещи с точки зрения учащихся. Преподавание и обучение не будут сочетаться до тех пор, пока учителя не получат четкого представления о качестве работы. Они должны двигаться в двух направлениях: с одной стороны, развивать интеллектуальную самоотверженность, то есть стремиться узнать, как учащиеся поняли материал, и использовать эту информацию для совершенствования преподавания, а с другой стороны – развивать глубокие знания материала и четкое представление о том, что такое хорошая работа.[107] Учителя могут научиться работать в такой манере, но это выглядело бы довольно странно, так как противоречит общепринятым нормам преподавания и привычкам обычного общения.

Работать в таком стиле везде нелегко, но особенно это трудно в Соединенных Штатах. Отсутствие единой учебной программы означает, что у учителей не может сложиться общего представления о том, как ученики реагируют на те или иные задания, что их чаще всего затрудняет и как преподавателям эффективно реагировать на работу учеников. Отсутствие этих знаний означает, что педагогическое образование не может ориентировать специалистов по этим вопросам, поэтому большинство будущих учителей входят в классы совершенно неподготовленными ни к изучению знаний учеников, ни к тому, как реагировать на их высказывания по заданной теме. Отсутствие других традиций педагогической практики, например исследования урока, когда учителя работают вместе, чтобы усовершенствовать методику преподавания путем определения понимания материала, лишает учителей социальных ресурсов. Такие ресурсы могут предложить только развитые профессиональные сообщества, деятельность которых направлена на совершенствование преподавания. При отсутствии таких ресурсов учителям, которые стремятся серьезно ознакомиться со знаниями учащихся, приходится работать в изоляции и использовать свои собственные ресурсы. Неудивительно, что большинство учителей идут по пути наименьшего сопротивления.

В основном большинство из нас действует с допущением, что нас понимают. Хотя мы периодически проверяем, насколько нас понимают, мы, как правило, принимаем вежливые заверения в том, что все хорошо, не требуя никаких доказательств. Лишь изредка мы настаиваем, чтобы наши собеседники объяснили, что они поняли из наших слов; в таких случаях мы часто удивляемся, насколько их понимание отличается от нашего. Несмотря на подобные неожиданности, обычно мы продолжаем вести занятие, как бы не замечая открывшейся нам разницы в понимании смысла сказанного. Допущения, что нас понимают и что один человек в точности совпадает в своем понимании с другим человеком – это, по-видимому, две ведущие нити в ткани повседневной жизни.

Учителя разделяют одни и те же убеждения и сталкиваются с одними и теми же затруднениями, но имеют некоторый дополнительный багаж. Ведь их задача состоит в том, чтобы помочь ученикам разобраться. Понимание слов учителя и заданий имеет особый вес, и у учеников меньше шансов на успех, если между ними, а также между ними и преподавателями слабое взаимопонимание. Обычная коммуникация редко несет такую смысловую нагрузку. Следовательно, одно из наиболее конструктивных действий, которые может предпринять учитель, – это ознакомиться со знаниями учащихся и адаптировать преподавание в соответствии с полученной информацией. Но учителя – это не просто инструменты для чужого совершенствования; они стремятся к успеху и в связи с этим зависят от учеников. Понимание их слов и заданий с трудом поддается оценке. Получить доказательства, что учащиеся не усвоили материал, – одна из наиболее опасных вещей; ученик, который не может осмыслить объяснение, – существующая или потенциальная неудача учителя. Более яркие доказательства того, что ученики не учатся, вызывают еще большее беспокойство.

Это еще одна трудность преподавания: знакомство со знаниями учащихся – многообещающее начало, но оно сопряжено с проблемами. Каждый учитель, сознательно или нет, занимает определенную позицию по отношению к ознакомлению со знаниями, и я должен трактовать эти позиции в том числе как способы справляться с трудностями. С одной стороны, преподаватели ограждают себя от знакомства со знаниями учащихся или резко его ограничивают. Это блокирует возможность узнать об обучении учащихся и, следовательно, шансы на его улучшение; таким образом они пытаются защититься от осознания собственных неудач.

Существует несколько альтернативных вариантов, которые позволяют учителю справляться с затруднительным положением более внимательно, но осторожно. Они могут пристально отслеживать определенные слои знаний учащихся, искать признаки правильного и неправильного выполнения заданий, давать ясные сигналы, какая работа приемлема, и корректировать преподавание в ответ на реакцию учеников. Учителя ищут признаки обучения, но поскольку они преподносят знания в фиксированном виде или отслеживают их только для сравнения с собственными, диапазон и успехов, и возникающих проблем автоматически сужается. Такой подход позволяет относительно легко выявить проблемы и принять меры по их устранению. Когда появляются доказательства проблем с обучением, учителя могут отреагировать, создав возможности для улучшения работы учеников, и тем самым сблизить процессы обучения и преподавания. Это сужает значение слова «понимание», но также сужает круг проблем, с которыми учителям приходится иметь дело.

Но когда учителя интерпретируют знания как результат усилий, направленных на осмысление материала, и пытаются обнаружить признаки осмысления, они попадают в более затруднительное положение. При использовании такого подхода учителя повышают возможности учащихся осмысливать преподавание; основательно ознакомившись со знаниями учащихся, преподаватели повышают шансы на то, что изобретения учащихся, непонимание и споры станут частью работы класса. В результате у учителей больше возможностей узнать, что именно знают ученики и о чем они думают. Следовательно, появляется возможность пересмотреть методы преподавания и выбрать именно те, с помощью которых можно повысить понимание. Но это невозможно, если не доказать, что ученики не учатся, испытывают трудности или узнали совсем не то, чему их пытались научить; все это можно расценить как отсутствие успеха в преподавании.

Преподаватели, которые работают такими методами, обязаны отказаться от общепринятой точки зрения в пользу неестественного посыла, что понимание следует внимательно проверять и перепроверять. Они должны отказаться от повсеместно распространенного мнения, что обучение – это зеркальное отражение преподавания, и согласиться, что обучение – это осмысление и суждения учащихся заслуживают того, чтобы их выслушивали с уважением, исследовали и принимали, если ученики в состоянии их рационально представить и защитить. Чтобы выполнять такую работу, учителя должны знать очень много и грамотно распознавать знания учеников, но им также необходимо замечать признаки неудачи, чего большинство из нас регулярно избегает. Работа такого рода сложна в любых обстоятельствах, но особенно в США, где государственное образование предлагает весьма ограниченные социальные ресурсы для облегчения учителям задачи по связыванию обучения с преподаванием.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК