Тема 2. Стиль педагогической деятельности как отражение индивидуальных черт личности педагога

План

1. Стиль педагогического руководства.

2. Особенности индивидуального стиля деятельности.

3. Структура личности как основа стиля педагогической деятельности

Основные понятия:

Стиль педагогической деятельности – это устойчивая система способов, приемов деятельности, манеры поведения педагога, проявляющаяся в разных условиях ее существования, профессионально выработанная, но сопряженная с его индивидуальностью.

Особенности индивидуального стиля деятельности:

1. Устойчивая система приёмов и способов деятельности;

2. Эта система обусловлена определенными индивидуальными качествами;

3. Эта система является средством эффективного приспособления к объективным требованиям;

4. Это те особенности стиля деятельности, которые обусловлены типологическими свойствами нервной системы.

Принято выделять три основных стиля педагогической деятельности:

1. Авторитарный стиль проявляется в ярко выраженных установках, избирательностью по отношению к детям, частым использованием запретов и ограничений, злоупотреблением отрицательными оценками; строгость и наказание – основные педагогические средства. Ожидание только послушания; большое количество воспитательных воздействий при их однообразии. Общение педагога с авторитарными тенденциями ведет к конфликтности, недоброжелательности в отношениях детей, создавая тем самым неблагоприятные условия для воспитания дошкольников. С одной стороны, авторитарность педагога часто является следствием недостаточного уровня психологической культуры, и, с другой, стремлением вопреки индивидуальным особенностям детей ускорить темп их развития. Причем, из самых благих побуждений педагоги прибегают к авторитарным приемам. Ярко выраженные авторитарные тенденции ставят педагога в позицию отчуждения от воспитанников, состояние незащищенности и тревоги, напряжение и неуверенность в себе испытывает каждый ребенок. Это происходит потому, что такие педагоги преувеличивают такие качества детей, как недисциплинированность, лень и безответственность, и недооценивая развитие у них таких качеств, как инициативность и самостоятельность.

2. Демократический стиль считается наиболее эффективным и оптимальным. Характерны широкий контакт с воспитанниками, проявление доверия и уважения к ним, не подавляет строгостью и наказанием; воспитатель стремится наладить эмоциональный контакт с ребенком, в общении с детьми преобладают положительные оценки. Испытывается потребность в обратной связи от детей о восприятии ими те или иных форм совместной деятельности. Умственная активность и мотивация достижения в познавательной деятельности стимулируется. Для формирования детских взаимоотношений, положительного эмоционального климата группы создаются оптимальные условия.

3. Попустительский стиль характеризуется безынициативностью, безответственностью, непоследовательностью в принимаемых решениях и действиях, нерешительностью в трудных ситуациях, противоречивостью требований, отсутствием контроля над выполнением требований, переоценка возможностей детей, оцениванием детей по настроению. С одной стороны, такой педагог теряет авторитет, с другой, в общении с детьми ласков и доброжелателен, стремится ни с кем не портить отношений.

А. К. Маркова выделяет следующие наиболее характерные четыре стиля деятельности педагога.

1. Эмоционально-импровизационный. Ориентация преимущественно на процесс обучения, недостаточно адекватно планирует работу по отношению к конечным результатам; во время образовательной деятельности опирается на сильных воспитанников. Высоко оперативная деятельность заключается в частых сменах видах работ и коллективных обсуждениях. Низкая методичность сочетается с богатым арсеналом используемых методов. Слабый контроль знаний. Интуитивная деятельность с повышенной чувствительностью в зависимости от ситуации. Педагог личностно тревожен и импульсивен, чуток и проницателен по отношению к воспитанникам.

2. Эмоционально-методический. Ориентация на результат и процесс обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, учебный материал поэтапно отработан. Интуитивная высоко оперативная деятельность. Активизация воспитанников особенностями самого предмета. Повышенная чувствительность к изменениям ситуации и личная тревожность, чуткость и проницательность по отношению к воспитанникам.

3. Рассуждающе-импровизационный. Ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование, оперативность, сочетание интуитивности и рефлективности. Малое варьирование методов обучения, коллективные обсуждения слабо выражены. Активизация воспитанников происходит за счёт наводящих вопросов и возможности самостоятельно оформить ответ. Малая чувствительность к изменениям ситуации, осторожность, традиционность.

4. Рассуждающе-методический. Ориентация на результаты обучения, адекватное планирование, консервативность использования средств и способов педагогической деятельности. Редкие коллективные обсуждения, репродуктивная деятельность воспитанников, малый и стандартный набор методов и приёмов сочетаются с высокой методичностью. Рефлексивность, малая чувствительность к изменениям ситуации, осторожность в действиях.

Как одна из характеристик человека стиль педагогической деятельности не является врожденным (предопределенным биологически) качеством, который на основе глубокого осознания педагогом основных законов развития и формирования системы человеческих отношений формируется и воспитывается в процессе практики. Определенные личностные характеристики предрасполагают к формированию того или иного стиля деятельности.

В основе индивидуального стиля педагогической деятельности лежат особенности структуры личности педагога и ее индивидуальные свойства. Четыре подструктуры личности выделяет К. К. Платонов: подструктура направленности; подструктура опыта; подструктура форм отражения; биологически обусловленная подструктура.

Первая подструктура объединяет личностную направленность, отношение и моральные черты. Непосредственных задатков она не имеет и отражает индивидуально преломленное общественное сознание. Интерес к профессии педагога является основой педагогической направленности, который выражается в стремлении к овладению педагогическими знаниями и умениями, в положительном эмоциональном отношении к детям, к родителям, педагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам.

По мнению С. А. Смирнова, следование нормам педагогической этики, убежденность в их значимости характерны для педагога имеющего ярко выраженную педагогическую направленность.

Н. В Кузьмина выделяет три типа направленности: 1) истинно педагогическую, 2) формально педагогическую и 3) ложно педагогическую. Достижению высоких результатов в педагогической деятельности способствует только первый тип направленности. Истинно педагогическая направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование личности воспитанника средствами преподаваемого предмета, на переструктурирование предмета в расчете на формирование исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педагог.

Заметно связана с биологически обусловленными свойствами вторая подструктура, включающая в себя знания, умения и привычки, приобретенные личностью.

Н. В. Кузьминой была предложена следующая структура знаний педагога:

1. содержания деятельности (предмета);

2. правил осуществления деятельности (средств, форм и методов педагогического воздействия);

3. психологических особенностей овладения воспитанниками содержанием и методами учебной деятельности (той, что является предметом обучения – труд, общение, познание);

4. индивидуально-психологических особенностей воспитанников;

5. достоинств и недостатков собственной деятельности и личности.

Далее Н. В. Кузьмина выделяет 5 уровней педагогической деятельности и соответствующие умения:

1. Репродуктивный – умение педагога пересказать другим то, что знает сам, и так, как знает сам.

2. Адаптивный – умение педагога трансформировать информацию применительно к особенностям объекта, с которым имеет дело.

3. Локально моделирующий – умение педагога моделировать систему знаний по отдельным вопросам.

4. Системно моделирующий знания – умение педагога моделировать систему деятельности, формирующей систему знаний по своему предмету.

5. Системно моделирующий поведение – умение педагога моделировать систему деятельности, формирующей у воспитанников черты личности.

Каждый уровень включает в себя структуру умений предыдущего уровня и их реконструирует.

Индивидуальные особенности отдельных психических процессов как форм отражения представляют собой третью подструктуру.

Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности при отвлечении от всего остального.

Восприятие – отражение в коре головного мозга предметов и явлений, действующих на анализаторы человека.

Память – отражение прошлого опыта человека, проявляющееся в запоминании, сохранении и последующем припоминании того, что он воспринимал, делал, чувствовал или о чем думал.

Мышление – процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) окружающего мира.

Речь – это процесс использования языка в целях общения людей.

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, отвечающие требованиям данной деятельности и являющиеся условием успешного ее выполнения.

Для педагогической деятельности такими способностями, по мнению В. А. Крутецкого будут:

1. Дидактические способности – способности передавать воспитанникам учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у дошкольников активную самостоятельную мысль.

2. Академические способности – способности к соответствующей области наук.

3. Перцептивные способности – способности проникать во внутренний мир воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности воспитанника и его временных психических состояний.

4. Речевые способности – способности ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а так же мимики и пантомимики.

5. Организаторские способности – это, во-первых, способности организовать коллектив дошкольников, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать свою собственную работу.

6. Авторитарные способности – способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на воспитанников и умение на этой основе добиваться у них авторитета.

7. Коммуникативные способности – способности к общению с детьми, умение найти правильный подход к воспитанникам, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта.

8. Педагогическое воображение – это специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности воспитанников, связанном с представлением о том, что из воспитанника получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.

9. Способности к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности. Способный, опытный педагог внимательно следит за содержанием и формой изложения материала, за развертыванием своей мысли (или мысли воспитанника), в тоже время держит в поле внимания всех воспитанников, чутко реагирует на признаки утомления, невнимательность, непонимание, замечает все случаи нарушения дисциплины и, наконец, следит за собственным поведением (позой, мимикой и пантомимикой, походкой).

Третья подструктура формируется путем упражнения и сильно связана с биологически обусловленными особенностями.

Четвертая подструктура включает в себя темперамент и черты характера личности.

Темперамент – это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его психической деятельности и поведения. [9, c. 190]

Темперамент характеризует динамичность (подвижность) личности, но не характеризует ее убеждений, взглядов, интересов, не является показателем большей или меньшей общественной ценности личности, не определяет ее возможности.

Под чертами характера понимают индивидуальные привычные формы поведения человека, в которых реализуется его отношение к действительности. Черты характера принято делить на две основные группы.

Первую группу составляют те черты характера, в которых выражена направленность личности, т. е. система отношений к действительности (отношение к обществу, коллективу, другим людям как членам коллектива; отношение к труду и результатам труда, продуктам труда; отношение к самому себе, своей личности).

Направленность определяет цели и устремления человека, но ведь очень важно и то, осуществляются ли в жизни эти цели и устремления, умеет ли человек преодолевать препятствия на пути к поставленной цели. В соответствии с этим выделяют вторую группу черт характера – волевые черты. К ним относятся целеустремленность, самостоятельность, решительность, настойчивость, выдержка, мужество и смелость, дисциплинированность.

Задание для самостоятельной деятельности:

1. Проведите следующий комплекс процедур психолого-педагогической диагностики.

1) тест на выявление тенденций к стилям педагогического общения (автор О. Н. Бочарова);

2) тест индивидуального стиля педагогической деятельности (авторов А. М. Марковой, А. Я. Никоновой);

3) тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» (по интерпретации Е. С. Романовой, О. Ф. Потемкиной).

2. Предоставьте преподавателю количественно-качественный анализ полученных результатов.

Комплекс методик

Тест на выявление тенденций к стилям педагогического общения (автор О. Н. Бочарова)

Просматривая каждый из вопросов теста, отмечайте символом «+», если можете с нами согласиться, и символом «–», если даете отрицательный ответ. От степени объективности ответов зависит и степень достоверности результатов тестирования.

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке урока даже по неоднократно пройденной теме?

2. Предпочитаете ли вы логику изложения эмоциональному рассказу?

3. Волнуетесь ли вы перед тем, как оказаться лицом к лицу с классом?

4. Предпочитаете ли вы во время объяснения учебного материала находиться за учительским столом (на кафедре)?

5. Часто ли вы используете методические приемы, которые успешно применялись вами ранее и давали положительные результаты?

6. Придерживаетесь ли вы заранее спланированной схемы урока?

7. Часто ли вы по ходу урока включаете в него только что пришедшие в голову примеры, иллюстрируете сказанное свежим случаем, свидетелем которого были сами?

8. Вовлекаете ли вы в обсуждение темы урока учащихся?

9. Стремитесь ли вы рассказать как можно больше по теме, невзирая на лица слушателей?

10. Часто ли вам удается удачно пошутить в ходе урока?

11. Предпочитаете ли вы вести объяснение учебного материала, не отрываясь от своих записей (конспектов)?

12. Выводит ли вас из равновесия непредвиденная реакция аудитории (шум, гул, оживление и т. п.) среди учащихся?

13. Нуждаетесь ли вы в достаточно длительном времени (5–8 мин.), чтобы установить нарушенный контакт и вновь привлечь к себе внимание учащихся?

14. Повышаете ли вы голос, делаете ли паузу, если почувствуете невнимание к себе со стороны учащихся во время урока?

15. Стремитесь ли вы, задав полемический вопрос, самостоятельно на него ответить?

16. Предпочитаете ли, чтобы вам по ходу объяснения учебного материала задавали вопросы учащиеся?

17. Во время урока забываете ли вы о том, кто вас слушает?

18. Есть ли у вас привычка выбирать среди учащихся в классе два-три лица и следить за их эмоциональными реакциями?

19. Выбивает ли вас из колеи скептические ухмылки учащихся?

20. Замечаете ли вы во время урока изменения в настроении учащихся?

21. Поощряете ли вы учащихся вступать в диалог с вами во время объяснения темы урока?

22. Отвечаете ли вы сразу же на реплики учащихся?

23. Используете ли вы одни и те же жесты для подкрепления своих фраз независимо от ситуации?

24. Увлекаетесь ли вы монологом настолько, что вам не хватает отведенного по плану урока времени?

25. Чувствуете ли вы себя после уроков уставшими настолько, что не в состоянии повторить их в этот же день еще раз (во вторую смену)?

Подсчитайте число совпадений плюсов и минусов в соответствии с приведенным ниже ключом и определите свою тенденцию. Если общая сумма совпадений составит 80 % от всех пунктов по одной модели общения, можете считать выявленную склонность стойкой.

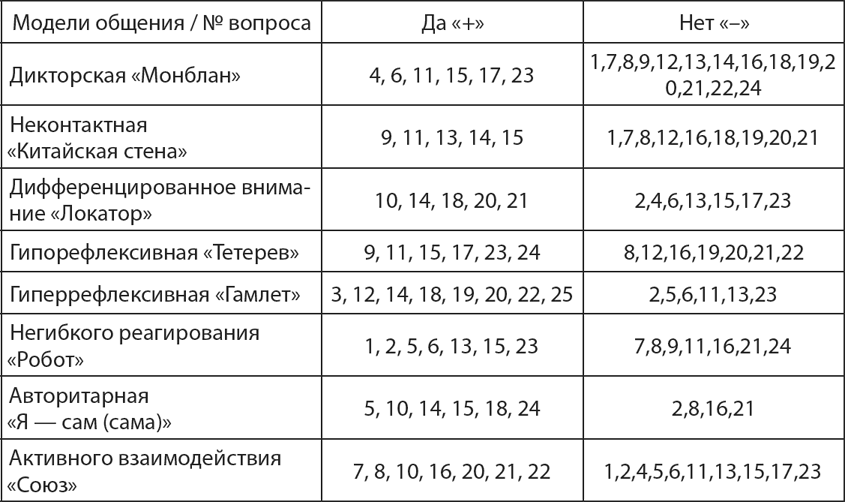

Ключ теста

Если рассматривать стили общения в ракурсе двух вариантов: «дружеское расположение» или «заигрывание», то в диаде «педагог-учащийся» можно различить такие модели общения (О. Н. Бочарова).

• Диктаторская модель «Монблан». Выражается в отстраненности от учащихся, которые для учителя представляют безликую массу слушателей. Педагогические функции сведены к информационному сообщению. Следствие такой модели – возникновение психологического дискомфорта или полное отсутствие контакта.

• Модель «Китайская стена». Выражена в слабой связи между учителем и учащимися из-за отсутствия желания сотрудничать. Контакт устанавливается для подчеркивания учителем своего статуса, поэтому у учащихся отсутствует интерес к предмету и наблюдается равнодушное отношение к личности педагога.

• Модель дифференцированного внимания «Локатор». Выражается в избирательном отношении к учащимся. Учитель ориентируется на определенных учеников: талантливых, слабых и т. п. Данная модель возникает из-за неумелого сочетания индивидуального подхода с фронтальным способом обучения. Как следствие, доминанту составляет ситуативный контакт и нарушение взаимодействия в системе «учитель – ученик».

• Монорефлексивная модель «Тетерев». Педагог замкнут сам на себе. Речь его монотонна, отсутствует реакция на слушателя. Слышит только себя, не позволяет учащимся вступать в дискуссию. Следствием этой модели является образование логического вакуума. Учебно-воспитательное воздействие носит формальный характер, поскольку участники общения изолированы друг от друга.

• Модель гиперрефлексивная. Учителю важно, как воспринимается его информация учащимися. Межличностные отношения возводятся в абсолют, поэтому педагог постоянно сомневается в правильности своего поведения, перманентное напряжение приводит к нервному срыву, что выражается в неадекватных реакциях на действия учащихся.

• Модель негибкого реагирования «Робот». Общение выстраивается по жесткому алгоритму, присутствует безупречная логика изложения материала, но при этом преподаватель не учитывает ситуацию и психическое состояние своих учащихся.

• Авторитарная модель «Я сам». Учебный процесс фокусируется на преподавателе. Основу коммуникативного поведения составляет подавление, следствием становится безынициативность учащихся.

• Модель активного взаимодействия «Союз». Это модель дружеского взаимодействия и мажорного настроения.

Тест индивидуального стиля педагогической деятельности (авторов А. М. Марковой, А. Я. Никоновой)

В основу методики положен подход, разработанный А. М. Марковой совместно с А. Я. Никоновой. В основу определения стиля в труде педагога авторами были положены следующие признаки:

1. содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация педагога на процесс или результат своего труда);

2. развертывание педагогом ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в своем труде;

3. динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, переключаемость и т. д.);

4. результативность (уровень знаний и навыков учения у воспитанников, а также их интерес к изучаемой теме).

Инструкция: «Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашей педагогической деятельности. Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте «+» («да»), если нет – знак «–» («нет»). Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов».

Бланк с вопросами.

1. Вы составляете подробный план урока?

2. Вы планируете урок лишь в общих чертах?

3. Часто ли Вы отклоняетесь от плана урока?

4. Отклоняетесь ли Вы от плана, заметив пробел в знаниях учащихся или трудности в усвоении материала?

5. Вы отводите большую часть урока объяснению нового материала?

6. Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый материал в процессе объяснения?

7. Часто ли Вы обращаетесь к учащимся с вопросами в процессе объяснения?

8. В процессе опроса много ли времени Вы отводите ответу каждого ученика?

9. Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов?

10. Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый самостоятельно исправил свой ответ?

11. Вы часто используете дополнительный учебный материал при объяснении?

12. Вы часто меняете темы работы на уроке?

13. Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в коллективное обсуждение или объяснение нового учебного материала?

14. Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы учащихся?

15. Вы постоянно следите за активностью всех учащихся во время опроса?

16. Может ли неподготовленность или настроение учащихся во время урока вывести Вас из равновесия?

17. Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся?

18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока?

19. Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и выполняли проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не подглядывая в учебник?

20. Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ?

21. Резко ли различаются ваши требования к сильным и слабым ученикам?

22. Часто ли Вы поощряете за хорошие ответы?

23. Часто ли Вы порицаете учащихся за плохие ответы?

24. Часто ли Вы повторяете пройденный материал?

25. Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи уверенным, что предыдущий материал усвоен всеми учащимися?

26. Как Вы думаете, учащимся обычно интересно у Вас на уроках?

27. Как Вы думаете, учащимся обычно приятно у Вас на уроках?

28. Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока?

29. Вы сильно переживаете невыполнение учащимися домашнего задания?

30. Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на уроке?

31. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке?

32. Вы часто анализируете свою деятельность на уроке?

33. Часто ли Вы контролируете знания учащихся?

Анализ результатов

Ключ к тесту:

– ЭИС (15 вопросов): 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29;

– ЭМС (25): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

– РИС (17): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28;

– РМС (16): 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 32, 33.

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл.

Для определения доминирующего стиля педагогической деятельности рекомендуется использовать выраженность того или иного стиля в процентах. Для этого количество баллов, набранное респондентом, по данному стилю, необходимо разделить на общее количество вопросов, входящих в данную шкалу.

Описание стилей педагогической деятельности.

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Педагоги с ЭИС отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Объяснение нового материала такой педагог строит логично, интересно, однако в процессе объяснения у него часто отсутствует обратная связь с воспитанниками. Во время опроса педагоги с ЭИС обращается к большому числу воспитанников, в основном сильных, интересующих его, опрашивает их в быстром темпе, задает неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не дожидается, пока они сформулируют ответ самостоятельно. Для воспитателя с ЭИС характерно недостаточно адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. В деятельности педагога с ЭИС недостаточно представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. Педагога с ЭИС отличает высокая оперативность, использование большого арсенала разнообразных методов обучения. Он часто практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания воспитанников. Для педагогов с ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении проанализировать особенности и результативность своей деятельности на НОД.

Эмоционально-методический стиль (ЭМС). Для педагога с ЭМС характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. Ориентируясь как на процесс, так и на результаты обучения, такой педагог адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех воспитанников (как сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний воспитанников. Такого педагога отличает высокая оперативность, он часто меняет виды деятельности на НОД, практикует коллективные обсуждения. Используя столь же богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала, что и педагог с ЭИС, педагог с ЭМС в отличие от последнего стремится активизировать детей не внешней развлекательностью, а прочно заинтересовать особенностями самого предмета.

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС). Для педагога с РИС характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. По сравнению с педагогами эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не всегда способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные обсуждения, относительное время спонтанной речи его воспитанников во время НОД меньше, чем на НОД у педагогов с эмоциональным стилем. Педагог с РИС меньше говорит сам, особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством подсказок, уточнений и т. д.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.

Рассуждающе-методичный стиль (РМС). Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, педагог с РМС проявляет консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний воспитанников) сочетается с малым, стандартным набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности воспитанников, редким проведением коллективных обсуждений. В процессе опроса педагог с РМС обращается к небольшому количеству воспитанников, давая каждому много времени на ответ, особое время уделяя слабым воспитанникам. Для педагога с РМС в целом характерна рефлексивность.

Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» (по интерпретации Е. С. Романовой, О. Ф. Потемкиной)

Целью применения теста является выявление индивидуально-типологических различий педагогов.

Инструкция испытуемым:

Необходимо нарисовать человека из 10 геометрических фигур, причем можно использовать только три вида фигур: треугольники, квадраты и круги. Кроме этих фигур в человеке ничего не должно быть, ни точек, ни черточек, только геометрические фигуры. Сколько из них будет треугольников, квадратов и кругов, какого они размера и как расположены, – это Вы решаете. Важно, чтобы их всего было 10, и из них получился бы человек. (Затем испытуемому предлагается сделать еще и еще один рисунок с теми же условиями. Экспериментатор отмечает, что рисунки могут быть по выбору испытуемого как одинаковыми, так и разными: «Это роли не играет»).

Обработка и анализ полученных данных.

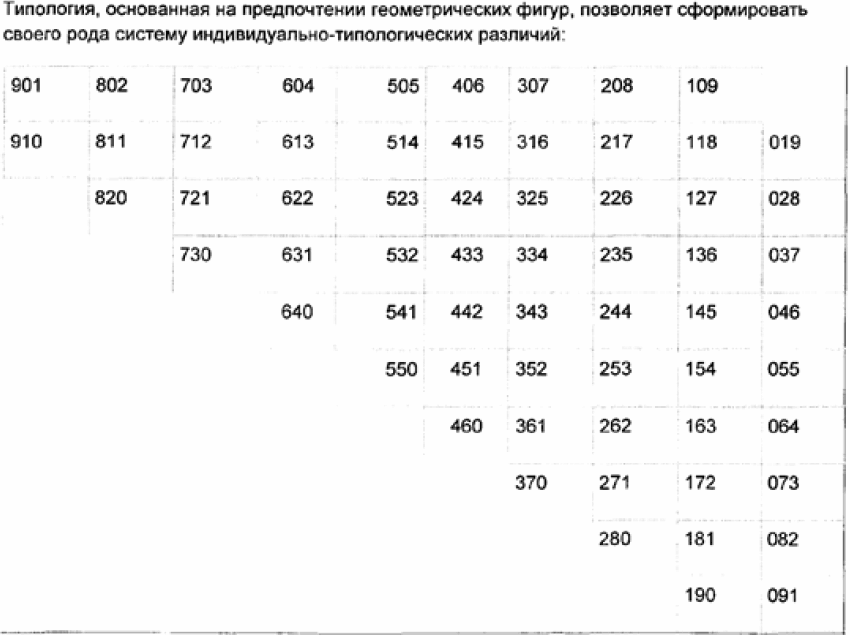

1. По каждому рисунку отдельно подсчитывается количество затраченных в изображении человека треугольников, кругов и квадратов и фиксировалась трехзначная так называемая «формула рисунка», в которой сотни обозначают количество треугольников, десятки – кругов, единицы – квадратов.

2. По формуле на основе таблицы «Система индивидуально-психологических различий, выявляемых при выполнении конструктивных рисунков на основе предпочтений геометрических фигур» производится отнесение рисунков к типам.

Используем буквенные обозначения, символизирующие некоторые важные содержательные психологические характеристики.

1–4 типы (?, ?, ?, ?) – первые четыре буквы греческого алфавита удачно указывают как на внутреннее родство между этими типами личности (экстравертированность, ориентация на социальное одобрение, особенно выраженные у представителей первых трех типов), так и на динамику внутренней позиции (от явного стремления доминировать над другими – к все большей неуверенности в себе, а затем – к сбалансированности этих тенденций за счет увеличения внутренней дистанцированности от реальности) у представителей соответствующих типов.

1 тип – «руководитель». Обычно это люди, имеющие склонность к руководству и организаторской деятельности. Ориентированы на социально-значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающемся на высоком уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими людьми удерживают в определенных границах. Обычно выбирают зеленый цвет (по М. Люшеру) и рисуют ель в тесте «дерево».

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640. Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 811, 820; ситуативно – у 703, 712, 721, 730; при воздействии речью на людей – вербальный руководитель или преподавательский подтип – 604, 613, 622, 631, 640. Нужно помнить, что проявление данных качеств зависит от уровня психического развития. При высоком уровне развития индивидуальные черты реализуемы, достаточно хорошо осознаются. При низком уровне развития они могут не выявляться в профессиональной деятельности, а присутствовать ситуативно. Это относится ко всем характеристикам.

2 тип – «ответственный исполнитель». Обладает многими чертами типа «руководитель», однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колебания, данный тип людей более ориентирован на «умение делать дело», высокий профессионализм, обладает высоким чувством ответственности и требовательности к себе и другим, высоко ценит правоту, то есть характеризуется повышенной чувствительностью к правдивости. Часто такие люди страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения.

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.

3 тип – «тревожно-мнительный». Характеризуется разнообразием способностей: от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно людям данного типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое, по сути, является второй профессией. Физически не переносят беспорядка и грязи. Обычно конфликтуют из-за этого с другими людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часто сомневаются в себе. Нуждаются в мягком подбадривании.

Формулы рисунков: 406, 414, 424, 433, 442, 451, 460.

Формула 415 – «поэтический подтип»; обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, обладают поэтической одаренностью; 424 – подтип людей, узнаваемых по фразе «как это можно плохо работать». Люди такого типа отличаются особой тщательностью в работе.

4 тип – «ученый». Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают «концептуальным умом», отличаются способностью разрабатывать свои теории по любому вопросу. Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Подтип 316 характеризуется способностями создавать теории, по преимуществу глобальные, или осуществлять большую и сложную кропотливую работу; 325 – подтип, характеризующийся большой увлеченностью познанием жизни, здоровья, биологическими дисциплинами, медициной.

Представители данного типа часто встречаются среди лиц, занимающихся синтетическими видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура, мультипликация и т. д.

5 тип (i) – «интуитивный». Люди этого типа обладают сильной чувствительностью нервной системы, высокой ее истощаемостью, легче работают на переключаемости от одной деятельности к другой, обычно выступают «адвокатами меньшинства», за которыми стоят новые возможности. Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто проявляют заботу о других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением, что дает возможность заниматься техническими видами творчества. Обычно вырабатывают свои нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, то есть предпочитают самоконтроль, отрицательно реагируя на посягательства, касающихся их свободы.

Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. Подтип 235 часто встречается среди профессиональных психологов или людей с повышенным интересом к психологии; 244 – обладает способностью литературного творчества; 217 – обладает способностью к изобретательской деятельности; 226 – большой потребности в новизне, обычно ставит для себя очень высокие критерии достижений.

6 тип (?) – эта греческая буква обозначает как выраженные конструктивные (технические, технологические) способности у представителей данного типа, так и указывает на свойственную по преимуществу интровертированным «технарям» относительную автономность от внешне задаваемых норм поведения. «Изобретатель, конструктор, художник». Часто встречается среди лиц с «технической жилкой». Это люди, обладающие богатым воображением, пространственным видением; они часто занимаются самыми различными видами технического, художественного и интеллектуального творчества. Чаще интроверты, так же как интуитивный тип, живут собственными нормами, не приемлют никаких воздействий со стороны. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными идеями.

Формулы рисунков: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 128, 037, 046. Подтип 019 встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией; 118 – тип с наиболее сильно выраженными конструктивными возможностями и способностью к изобретениям.

7 тип (e) – «эмотивный». Такие люди обладают повышенным сопереживанием по отношению к другим, тяжело переживают «жестокие кадры фильма», могут надолго быть выбитыми из колеи и быть потрясенными жестокими событиями. Боли и заботы других людей вызывают у них участие, сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много собственной энергии. В результате становится затруднительной реализация их собственных способностей.

Формулы рисунков: 550, 451,460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091.

8 тип (s) – самая характерная особенность представителей этого типа личности – низкая чувствительность в общении, свойственная шизоидной акцентуации характера. Обладает противоположной тенденцией эмотивному типу. Люди этого типа обычно не чувствуют чужих переживаний или относятся к ним с невниманием и даже усиливают давление на других. Если это хороший специалист, то он может заставить людей делать то, что он считает нужным. Иногда для него характерна черствость, которая возникает ситуативно, когда в силу каких-либо причин человек замыкается в кругу собственных проблем.

Формулы рисунков: 901, 802, 703, 604, 505,406, 307, 208, 109.

3. Определение типа личности по данной методике производится двояким образом. Разработчики теста предлагают рассматривать как доминирующий тип первый рисунок. Второй выбор, по их мнению, присутствует как состояние, а третий – как «будущие перспективы», то есть как тенденция в развитии личности.

4. По аналогии с «формулой рисунка» подсчитывается и фиксируется общая «формула теста», получаемая путем суммирования количества треугольников, квадратов и кругов. Интерпретация теста основана на том, что геометрические фигуры, используемые в рисунках, различаются по семантике. Треугольник обычно относят к «острой», «наступательной» фигуре, связанной с мужским началом. Круг – фигура обтекаемая, более созвучная с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из квадратов строить что-либо легче, чем из других фигур, поэтому квадрат, прямоугольник интерпретируются как техническая конструктивная фигура, «технический модуль».

5. Дополнительно по каждому рисунку производится буквенная шифровка «особых феноменов»:

Ст – полная идентичность всех трех изображений, очевидно, должна быть свойственна человеку, склонному к стереотипным, шаблонным действиям и поступкам,

Л – не прорисованное (пустое) лицо. Разработчики теста справедливо предполагают, что люди, полностью прорисовывающие лицо человечка, вероятно, общительны. На наш взгляд, вполне вероятно и обратное, то есть, «пустое» лицо может означать наличие проблем в общении, например, отсутствие желания общаться, невнимание к партнеру и т. д.,

А – уменьшенный размер рисунка свидетельствует об астенических состояниях,

Ш – наличие шеи может с высокой вероятностью свидетельствовать о ранимости, обидчивости,

Г – изображение головного убора – чувство досады,

Т – изображения на теле могут свидетельствовать о заботе испытуемого о ком-то близком.

Р – каждый рисунок чем-нибудь отличается от двух других. Это может характеризовать человека как творческого, гибкого (либо как желающего демонстрировать эти свои качества), но может также свидетельствовать о недостаточной последовательности в поведении.

Комментарии к тесту

Несмотря на относительную ненадежность диагностики, данная методика может служить хорошим посредником в процессе общения психолога-консультанта с консультируемым. Сообщая индивидуально-типовую характеристику, можно на основании особенностей построения изображения задать следующие вопросы (на которые обычно следует утвердительный ответ):

• при наличии шеи: «Являетесь ли вы ранимым человеком; случается так, что вас слишком легко обидеть?»

• ушей: «Вас считают человеком, умеющим слушать?»

• кармашка на теле человека: «У вас есть дети?»

• на голове шляпы в виде квадрата или треугольника водном рисунке: «Вы, по-видимому, сделали вынужденную уступку и досадуете на это?»;

• при наличии «шляпы» во всех трех изображениях: «Можно ли сказать, что сейчас вы переживаете «полосу скованного положения»?

• полностью прорисованного лица: «Считаете ли вы себя общительным человеком?»

• одного рта на лице: «Любите ли вы поговорить?»

• одного лишь носа: «Чутко ли вы улавливаете запахи, любите ли духи?»

• изображение кружка на теле человечка: «В круг ваших забот входит необходимость отдавать кому-либо распоряжения?».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК