Тема 4. Потенциал личности педагога в профессиональной деятельности

План

1. Проблема личностного потенциала педагога в аспекте целостного подхода к личности учителя

2. Модель личности по Д. А. Леонтьеву как основа для исследования личностного потенциала педагога.

3. Проявление личностного потенциала педагога в разных видах педагогической деятельности.

Основные понятия:

Понятие личностного потенциала выражает «личностное в личности» педагога и характеризует уровень его личностной зрелости. Слово «потенциал» подчёркивает неспецифический характер описываемой характеристики.

Проблема личностного потенциала педагога представляет собой современную постановку традиционных для педагогической психологии вопросов о психологических факторах эффективности педагогической деятельности, о соотношении личностного и профессионального в педагоге. Несмотря на склонность большинства исследователей высоко оценивать роль личности учителя в педагогической деятельности (Маркова А. К., Поляков С. Д., Овчарова Р. В. и другие исследователи), саму категорию «личность учителя» и проблему личностного потенциала педагога можно рассмотреть с разных теоретических позиций.

Личностный потенциал педагога определяется через успешность реализации в педагогической деятельности. Такой подход, несмотря на свою явную практическую полезность, суживает понятие «личностный потенциал педагога» до предпосылок успешности педагогической деятельности и, по сути дела, сводит категорию «личность учителя» к набору характеристик, качеств и способностей, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, что нивелирует различия между личностным и профессиональным в педагоге в пользу профессионального.

Как личностная характеристика, личностный потенциал педагога включает в себя следующие психологические конструкты: личностную автономию (Э. Деси, Р. Райан), осмысленность жизни (В. Франкл, Д. А. Леонтьев), жизнестойкость (С. Мадди), толерантность к неопределённости (Д. Мак-Лейн), ориентацию на действие (Ю. Куль), особенности планирования деятельности (Е. Ю. Мандрикова), временную перспективу личности (Ж. Нюттен, Ф. Зимбардо), суъект-объектные ориентации (Е. Ю. Коржова), смысловые структуры личности педагога (Б. С. Братусь, М. Н. Миронова). В функциональном отношении понятие личностного потенциала даёт возможность охарактеризовать педагога как субъекта профессиональной деятельности в контексте теорий саморегуляции и самодетерминации.

Анализ основных общепсихологических моделей структуры личности приводит к выводу о необходимости использовать в качестве основы для исследования личностного потенциала педагога модель личности, предложенную Д. А. Леонтьевым. В соответствии с этой моделью структуру личности педагога можно представить следующим образом.

Первый уровень составляют ядерные механизмы личности педагога – свобода и ответственность. Они образуют «стержень личности» и играют роль психологического скелета, на который «нанизываются» все остальные подструктуры. Свобода и ответственность – это формы, способы бытия личности в мире, уровень их развития характеризует экзистенциальную жизненную позицию педагога. Ядерные механизмы личности педагога отвечают за критические изменения смысловых ориентаций путём свободного выбора и рефлексии. Поэтому психологическая работа по изменению смысловых структур личности педагога невозможна без развития ядерных механизмов личности.

Второй уровень представлен смысловой сферой личности педагога. Этот уровень крайне важен для понимания того, как взаимодействуют личностное и профессиональное в педагоге. Связующим звеном между личностью педагога и его профессиональной деятельностью является категория смысла. Преломляясь через смысловую сферу педагога, абстрактная цель образования превращается в конкретные задачи педагогической деятельности. Смысл, присутствующий в смысловой сфере педагога под видом личностных ценностей, смысловых конструктов и смысловых диспозиций, определяет смысл и мотивы педагогической деятельности, педагогические установки, влияет на выбор средств и стилей педагогической деятельности.

Третий уровень – экспрессивно-инструментальный. В него входят подструктуры, характеризующие типичные для педагога формы или способы внешнего проявления личности в профессиональной деятельности. К этому уровню можно отнести традиционно изучаемые в педагогической психологии профессионально важные качества и свойства личности учителя: педагогические способности, профессиональные роли и позиции, педагогические установки, педагогическую культуру и т. д. Все эти подструктуры подчинены высшим уровням личности педагога и выполняют исполнительскую функцию.

Этим и обосновывается необходимость изучения высших проявлений личности педагога.

В соответствии с представленной моделью, под личностным потенциалом педагога понимается интегральная системная характеристика индивидуально-психологических особенностей личности педагога, включающая в себя потенциал свободы, потенциал ответственности, смысловой потенциал, отвечающая за способность педагога исходить из гуманистических смыслов в своей профессиональной деятельности и позволяющая сохранять эффективность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий.

Личностный потенциал педагога может проявляться в разных видах педагогической деятельности, он отвечает за способность педагога осуществлять эффективную саморегуляцию профессиональной деятельности вне зависимости от заданных обстоятельств.

Такая постановка проблемы личностного потенциала педагога позволяет при организации психологической фасилитации работы учителя отказаться от ориентации на затруднения и ошибки педагогов. При рассмотрении личностного потенциала педагога в контексте целостного подхода к личности учителя появляется возможность развивать системообразующие личностные качества педагогов, которые повысят успешность педагогической деятельности во всех её проявлениях за счёт развития эффективной саморегуляции педагогов и совершенствования ими как профессиональной деятельности, так и своей жизни в целом.

Задание для самостоятельной деятельности:

1. Проведите следующий комплекс процедур психолого-педагогической диагностики.

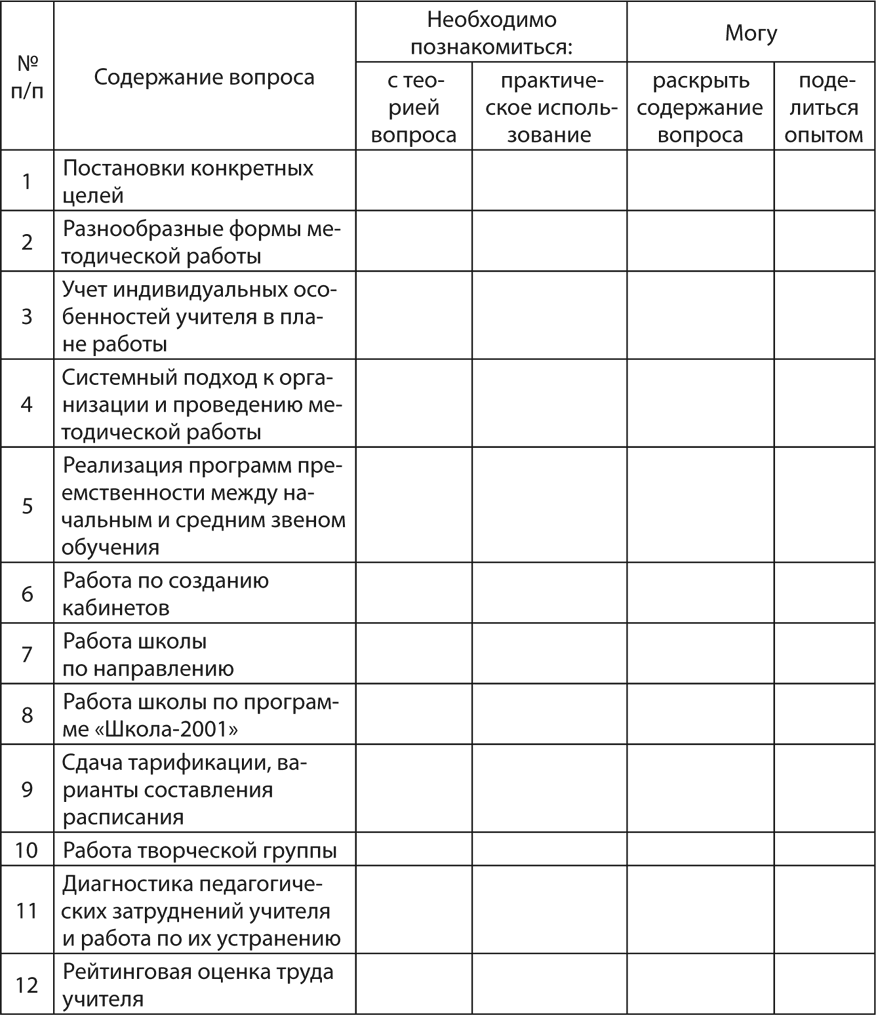

1) карта образовательных запросов педагогов (автор И. Н. Семёнов);

2) анкета «Каков ваш творческий потенциал (автор Е. В. Сидоренко);

3) диагностика дидактико-методических умений учителя (автор Л. С. Подымова).

2. Предоставьте преподавателю количественно-качественный анализ полученных результатов.

Комплекс методик

Карта образовательных запросов педагогов (автор И. Н. Семёнов)

Карта заполняется педагогом, наличие показателя определяется «+», отсутствие «–».

По результатам делается лишь качественный анализ данных.

Тест «Какой Ваш творческий потенциал?» (автор Е. В. Сидоренко)

Выберите один из предложенных вариантов ответа.

1. Считаете ли Вы, что окружающий Вас мир может быть улучшен:

а) да;

б) нет, он и так достаточно хорошо;

в) да, но только кое в чем.

2. Думаете ли Вы, что сможете участвовать в значительных изменениях окружающего мира:

а) да, в большинстве случаев;

б) нет;

в) да, в некоторых случаях.

3. Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесли бы значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой Вы работаете:

а) да;

б) да, при благоприятных обстоятельствах;

в) лишь в некоторой степени.

4. Считаете ли Вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то принципиально изменить:

а) да, наверняка;

б) это маловероятно;

в) возможно.

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли Вы, что осуществите свое начинание:

а) да;

б) часто думаю, что смогу;

в) да, часто.

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:

а) да, неизвестное меня привлекает;

б) неизвестное меня не интересует;

в) все зависит от характера этого дела.

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли Вы желание добиться в нем совершенства:

а) да;

б) удовлетворяюсь тем, чего успел(а) добиться;

в) да, но только если мне это нравится.

8. Если дело, которое Вы не знаете, Вам нравится, хотите ли Вы знать о нем все:

а) да;

б) нет, хочу научиться только самому необходимому;

в) нет, хочу удовлетворить только свое любопытство.

9. Когда Вы терпите неудачу, то:

а) какое-то время упорствую вопреки здравому смыслу;

б) махну рукой на эту затею, так как понимаю, что она нереальна;

в) продолжаю делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия непреодолимы.

10. Профессию следует выбирать, исходя из:

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;

б) стабильности, значимости, нужной и профессии, потребности в ней;

в) преимуществ, которые она обеспечит.

11. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли:

а) да;

б) нет, боюсь сбиться с пути;

в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась.

12. Сразу же после беседы сможете ли Вы вспомнить все, что говорилось:

а) да, без труда;

б) всего вспомнить не могу;

в) запомню только то, что меня интересует.

13. Когда Вы слышите слово на незнакомом языке, то можете повторить его по слогам без ошибки, даже не зная его значения:

а) да, без затруднений;

б) да, если это слово легко запомнить;

в) повторю, по не совсем правильно.

14. В свободное время Вы предпочитаете:

а) оставаться наедине, поразмыслить;

б) находиться в компании;

в) безразлично, буду ли я один(одна) в компании.

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только когда:

а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным;

б) более-менее доволен(а);

в) не все удалось сделать.

16. Когда Вы одни(одна):

а) люблю мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах;

б) любой ценой пытаюсь найти себе занятие;

в) иногда люблю помечтать, о вещах, которые связаны с моей работой.

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней:

а) независимо от того, где и с кем нахожусь;

б) могу делать это только наедине;

в) только там, где будет не слишком шумно.

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею:

а) могу отказаться от нее, выслушав убедительные аргументы оппонентов;

б) останусь при своем мнении, какие бы аргументы пи выслушал(а):

в) изменю свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

Подсчет баллов: за ответ «а» – 3; «б» – 1; «в» – 2.

вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы Вашей любознательности;

вопросы 2, 3, 4, 5, – веру в себя;

вопросы 9 и 15 – постоянство;

вопрос 10 – амбициозность;

вопрос 12 и 13 – слуховую память;

вопрос 11 – зрительную память;

вопрос 14 – стремление быть независимым (ой);

вопрос 16, 17 – способность абстрагироваться;

вопрос 18 – степень сосредоточенности.

Эти способности составляют основные качества творческого потенциала.

49 и более очков. В Вас заложен значительный творческий потенциал, который предоставляет Вам богатый выбор творческих возможностей.

От 24 до 48 очков. У Вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые позволяют Вам творить. Но у Вас есть проблемы, которые тормозят процесс творчества.

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, может быть, Вы просто недооцениваете себя, свои способности? Преодолейте отсутствие веры в себя, и Вы много сможете достичь.

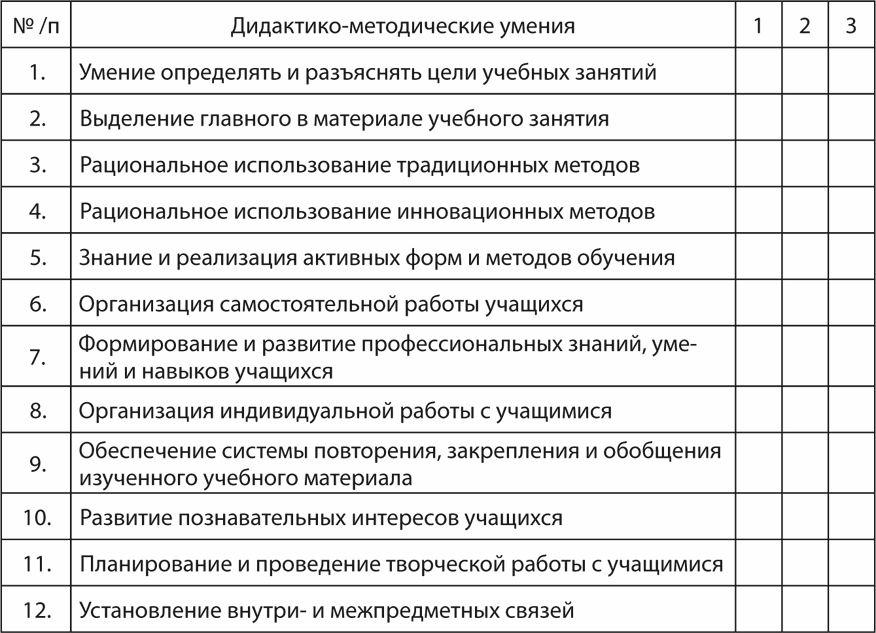

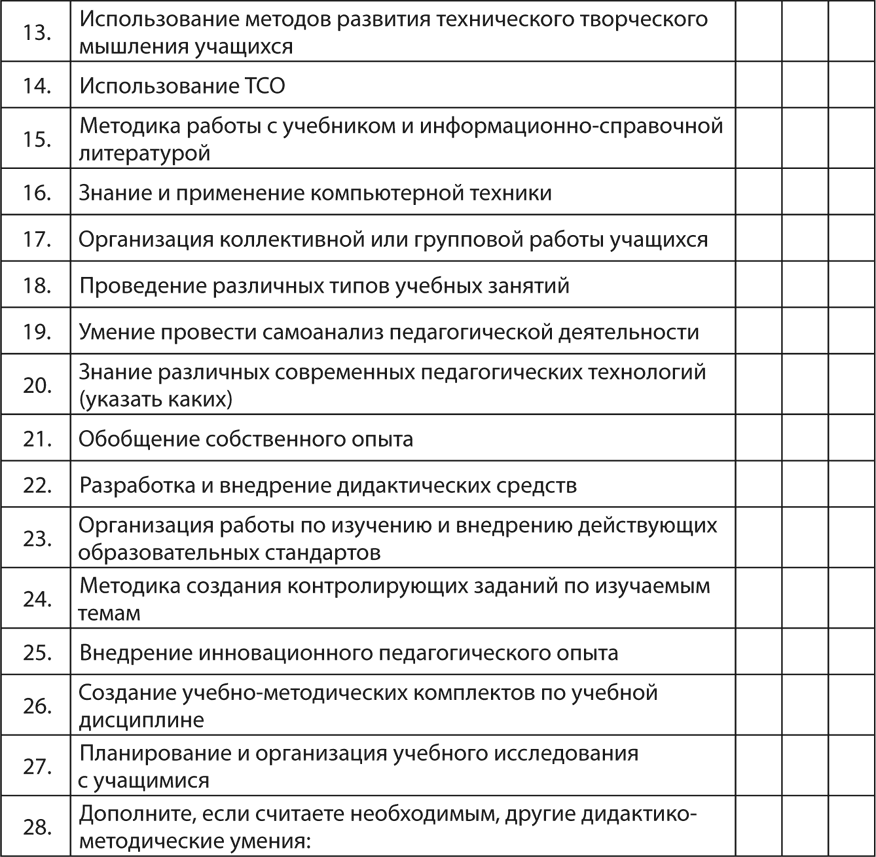

Диагностика дидактико-методических умений учителя (автор Л. С. Подымова)

Ф. И. О. педагога_____________________________________

Цель диагностики: изучить и обобщить уровни дидактико-методических умений педагога, выявить затруднения при планировании и организации образовательного процесса.

При ответе на вопросы необходимо поставить знак «+» (в колонках 1, 2, 3), если

1 – получается лучше всего, и опытом можно поделиться с другими,

2 – получается хорошо (есть понимание, но необходимо совершенствование данного направления работы),

3 – испытываете затруднения, и хотели бы познакомиться с опытом по данной проблеме.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК