Тема 7. Профессиональная деформация педагогов

План

1. Краткий исторический экскурс в становление понятия «профессиональная деформация».

2. Отличительные особенности общей познавательной ситуации исследования личности в аспекте профессиональной деформации личности педагога.

3. Основные факторы профессиональной деформации.

4. Психологический стресс, синдром эмоционального выгорания как признаки профессиональной деформации личности педагога.

Основные понятия:

Сам термин «профессиональная деформация» был введен в научный оборот сто лет тому назад известным социологом П. Сорокиным, но и негативные аспекты разделения труда как такового, и отрицательное влияние на личность профессионала тех или иных форм труда задолго до этого обсуждались в философии и социальных науках в близких по смыслу выражениях – «отчуждение» (Г. Гегель), «профессиональный кретинизм», «частичный человек» (К. Маркс) и т. д. Ученые-медики со времен Гиппократа и Авиценны искали подходы к психогигиене труда (Гехт К., 1979).

В XIX – XX в. в. данный феномен стал изучаться в рамках развивающегося направления – психологии труда (Климов Е. А., Носкова О. Г., 1992). Помимо изучения физиологических основ труда начинаются исследования субъекта труда во взаимодействии со средой, а также средством и предметом деятельности. В 20-е гг. под эгидой «охраны труда» осуществляются первые весьма продуктивные отечественные исследования педагогической деятельности, в которых довольно детально подверглись рассмотрению психологические условия и механизмы возникновения профессиональной дезадаптации педагогов (цит. по Форманюк Т. В., 1994). На первый план в этих исследованиях выступили сложность педагогической деятельности, (которую А. С. Шафранова (1925) отнесла к профессиям «высшего типа»), а также ее эмоциогенный характер, часто обуславливающие повышенную напряженность и переутомление. Представление о сложности труда педагога получило подтверждение и обогатилось в более поздних исследованиях структуры педагогической деятельности и востребованных ею способностей (Аминов Н. А., 1997; Климов Е. А., 2004; Кузьмина Н. В., 1967; Лидак Л. В. 2001 г.; Маркова А. К., 1993; Митина Л. М., 2004; Сластенин В. А., 1976 и др.), а изучение другой из выделенных характеристик – высокой эмоциональной нагруженности, длительное время проводилось, в основном, в зарубежной эргономике.

Положение дел в области изучения профессиональной деформации личности во многом определяется двумя отличительными особенностями общей познавательной ситуации исследования личности, которые выделяет и раскрывает А. Г. Асмолов: это «многогранность феноменологии личности, отражающая объективно существующее многообразие проявлений человека в истории развития общества и его собственной жизни» и «междисциплинарный статус проблемы личности, находящейся в поле внимания социальных и естественных наук, практики и духовной культуры» (Асмолов А. Г., 2001, с. 31). В связи с этим автор подчеркивает важность изучения личности в системе координат, задаваемых различными уровнями методологии науки: уровнем философской методологии, уровнем методологии общенаучных принципов исследования, уровнем конкретно-научной методологии и уровнем методики и техники исследования. «При изучении личности вне контекста уровней методологии науки психология личности рискует превратиться в бесперспективную погоню за точными ответами на неверно поставленные вопросы и заболеть болезнью коллекционирования фактов-«фантомов» (там же, с. 33). А. Г. Асмолов указывает на многочисленные трудности, возникающие на пути создания связной картины представлений о личности из мозаики разных феноменов.

Полагая основным фактором профессиональной деформации личности сам факт разделения труда, некоторые авторы (Безносов С. П., 2004; Геллерштейн С. Г.,1963; Мардахаев Л. В., 2001 и др.) рассматривают положительные и негативные изменения личности как две неразрывные стороны единого «процесса (де) формирования» под влиянием профессионализации. Эти ученые считают возможным говорить о позитивных и негативных деформациях, с чем большинство других исследователей не согласны.

Не прекращаются дебаты относительно «синдрома выгорания», который, в основном, изучается в концепции профессионального стресса, уходящей корнями в естественно-научную традицию (К. Бернар, У. Кеннон, Г. Селье). Одни авторы, с которыми мы солидарны, включают этот синдром в число феноменов профессиональной деформации личности (Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С., 2005; Маркова А. К., 1996; Ми-тина Л. М., 2004; Москвина Н. Б., 2005 и др.), другие (Климов Е. А., 2006; Корнеева Л. Н., 1991; Трунов Д. Г., 1998 и др.) разводят эти понятия.

Некоторые исследователи (Зеер Э. Ф., 1997; Маркова А. К., 1996; Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю., 2001, Сыманюк Э. Э., 2004 и др.) рассматривают профессиональную деформацию личности в рамках более широкого понятия «профессиональные деструкции» – «это постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействия с другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности» (Зеер Э. Ф., 1997, с. 149). То есть, профессиональная деформация личности выступает как разновидность профессиональных деструкций. Однако другие авторы (Митина Л. М., 2004; Москвина Н. Б., 2005; и др.) справедливо полагают, что возможна деформация личности и в отсутствие каких-либо негативных изменений профессиональной деятельности, как, например, при трудоголизме, когда страдают другие стороны самоосуществления. В науке известны печальные примеры – из-за невыносимых условий жизни семьи К. Э. Циолковского, тратившего часть скудного жалования учителя на нужды научных изысканий, двое его детей погибли, старший сын совершил суицид.

Нет единства среди авторов и по вопросу о том, что же подвергается деформации. В разных определениях фигурируют «появление ущербных с деловой и общежитейской точек зрения личных качеств» (Климов Е. А., 2004); «устойчивое искажение конфигурации личностного профиля профессионала, возникшее как результат накопившихся изменений структуры деятельности и личности» (Маркова А. К.,1996), любой «отпечаток профессиональной деятельности на физической и психологической организации работника» (Геллерштейн С. Г., 1963), «новообразования, возникающие в трех пространствах бытия педагога – в пространствах личности, деятельности, отношений…, суть которых состоит в нарушении баланса (динамического равновесия) внутри каждого из названных пространств» (Москвина Н. Б., 2005). Первое определение сужает объем обсуждаемого понятия (поскольку личность не сводима к ее качествам), а два последние, наоборот, каждое по-своему чрезмерно расширяют его. Не отрицая необходимости изучать «негативные новообразования в пространствах деятельности и отношений», и их тесную связь с профессиональной деформацией личности, мы все же полагаем, что за каждой из этих базовых категорий отечественной психологии стоит своя особенная реальность. Приводящиеся выше определения, акцентируя негативные новообразования, оставляют открытым еще один важный вопрос, следует ли относить к профессиональной деформации известный феномен «бегства от свободы» (Э. Фромм), т. е. явления недоразвития и отказа от развития личности.

Далеко не любые условия жизни и деятельности благоприятны для человека, и одним из наиболее опасных факторов, представляющих угрозу здоровью и профессиональному долголетию педагогов, как и многих других профессионалов, выступает психологический стресс. В концепции профессионального стресса (В. В. Бойко, 1999; В. А. Бодров, 2000; Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, 2005; Гринберг Дж., 2002; Т. И. Ронгинская, 2002 и др.) профессиональная деформация личности рассматривается как закономерное следствие чрезмерного и/или хронического психологического напряжения, возникающего в процессе трудовой деятельности.

Педагогическая деятельность относится к профессиям типа «человек-человек» (Е. А. Климов, 1993). Специфической разновидностью профессиональных заболеваний у представителей профессий данного типа является синдром эмоционального выгорания, который многие ученые относят к числу феноменов профессиональной личностной деформации. Термин «burnout» был предложен в 1974 году Х. Дж. Фреденбергером (1974) для обозначения тенденции к стойким изменениям психологического состояния у формально здоровых людей в эмоционально перегруженной атмосфере при интенсивном профессиональном общении (с пациентами, учениками, клиентами и т. д.). С тех пор в отечественной и зарубежной литературе этому феномену было посвящено множество оригинальных и обзорных работ (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, 2005; В. Е. Орел, 2001; Т. В. Форманюк, 1994 и др.).

Вследствие специфики своей деятельности педагоги очень сильно подвержены выгоранию. Например, в работе Т. И. Ронгинской (2002) при-водятся следующие данные: у 28 % обследованных польских педагогов обнаружены выраженные признаки выгорания (тип В, характеризующийся низким субъективным значением профессиональной деятельности, низ-кой стрессоустойчивостью и ограниченной способностью к релаксации и конструктивному решению проблем), а 53 % – находятся в группе риска (тип А, соответствующий классическому описанию Фридмана и Розенмана – высокое субъективное значение профессиональной деятельности, повышенная готовность к энергетическим затратам и низкая стрессоустойчивость). Здоровые типы поведения и переживания в рабочей среде (типы G и S) составляют всего 9 и 10 % от общего числа обследованных. С точки зрения Т. И. Ронгинской, выгорание польских педагогов в значительной мере обусловлено организационными условиями работы.

По данным Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой (2005), сопоставивших результаты различных профессиональных групп, педагоги занимают в российской выборке (было обследовано свыше 500 человек) первое место по количеству «сгоревших на работе»: среди учителей их оказалось 57 %. В этом исследовании высокая степень эмоционального истощения обнаружена у 71 % педагогов, а 64 % обследованных подвержены высокой степени мотивационно-установочного выгорания (редукция самоэффективности). Поскольку у работников бюджетной сферы этот синдром встречается чаще, чем у персонала коммерческих структур, авторы приходят к выводу, что опосредующий выгорание фактор – это не только коммуникативная нагрузка, но и более низкое материальное вознаграждение, влекущее за собой неудовлетворенность качеством жизни, переживания незащищенности и социальной несправедливости, потерю социальной престижности и ролевого статуса и т. д.

Задание для самостоятельной деятельности:

1. Проведите следующий комплекс процедур психолого-педагогической диагностики.

1) анкета для выявления кризисогенных факторов и факторов преодоления профессиональных кризисов учителей (автор Е. Н. Скаженик);

2) оценка удовлетворенности профессией учителя (авторы О. М. Чоросова, Р. Е. Герасимова);

3) опросник «Эмоциональное выгорание».

2. Предоставьте преподавателю количественно-качественный анализ полученных результатов.

Комплекс методик

Анкета для выявления кризисогенных факторов и факторов преодоления профессиональных кризисов учителей (автор Е. Н. Скаженик)

Инструкция

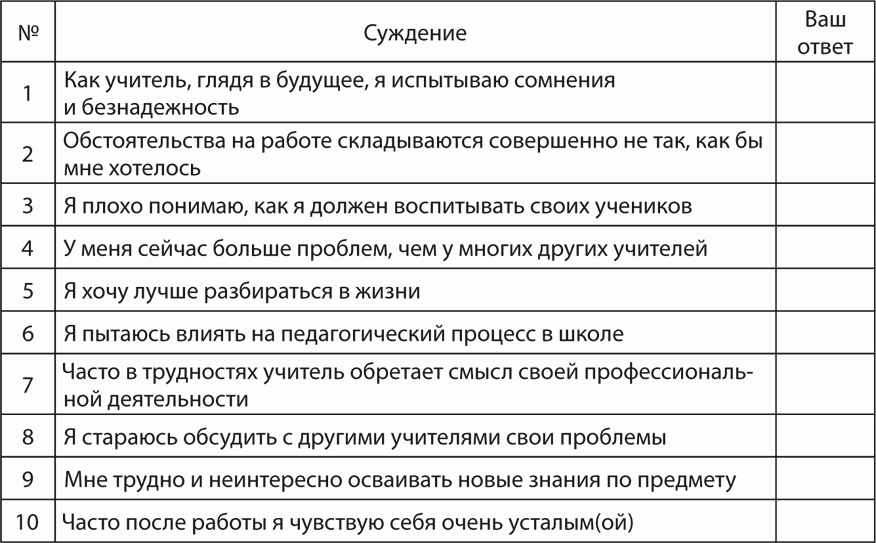

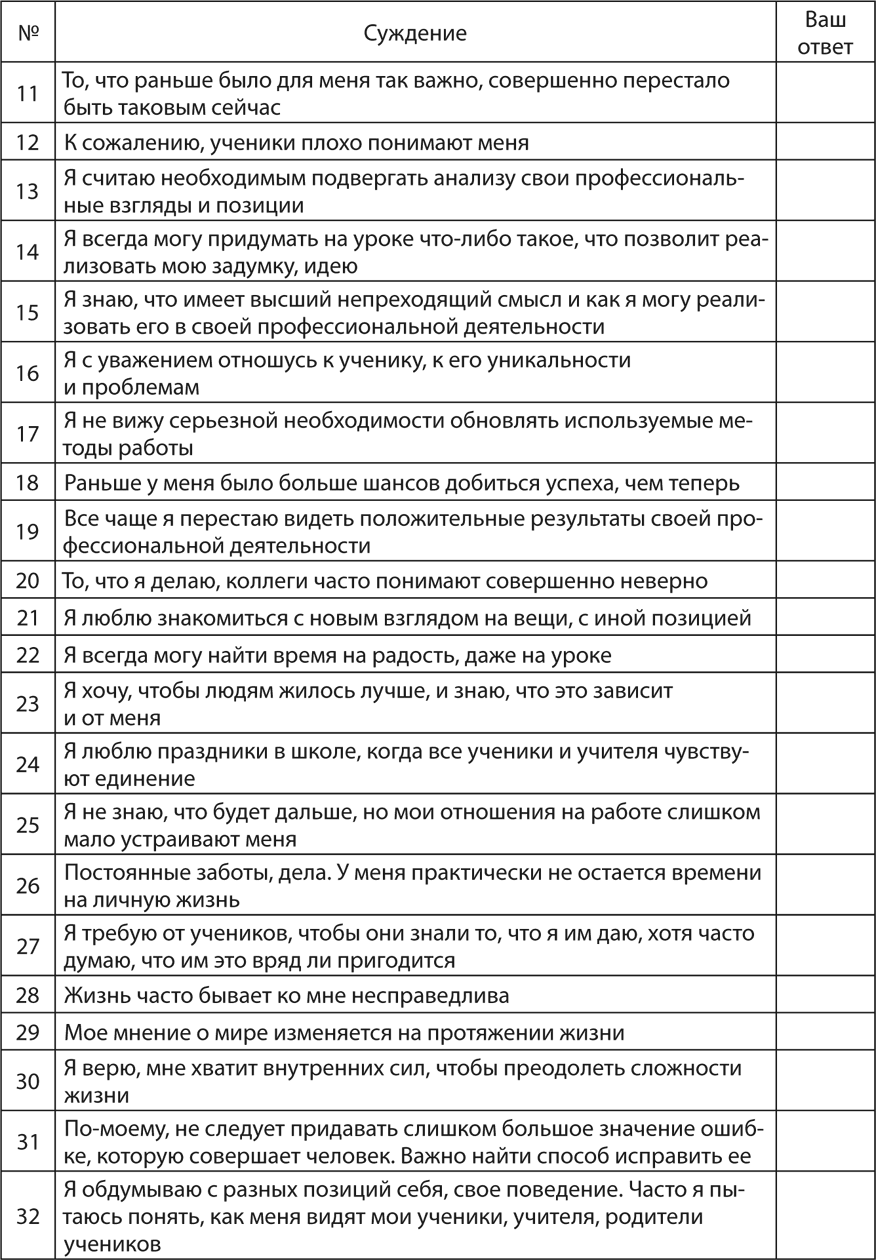

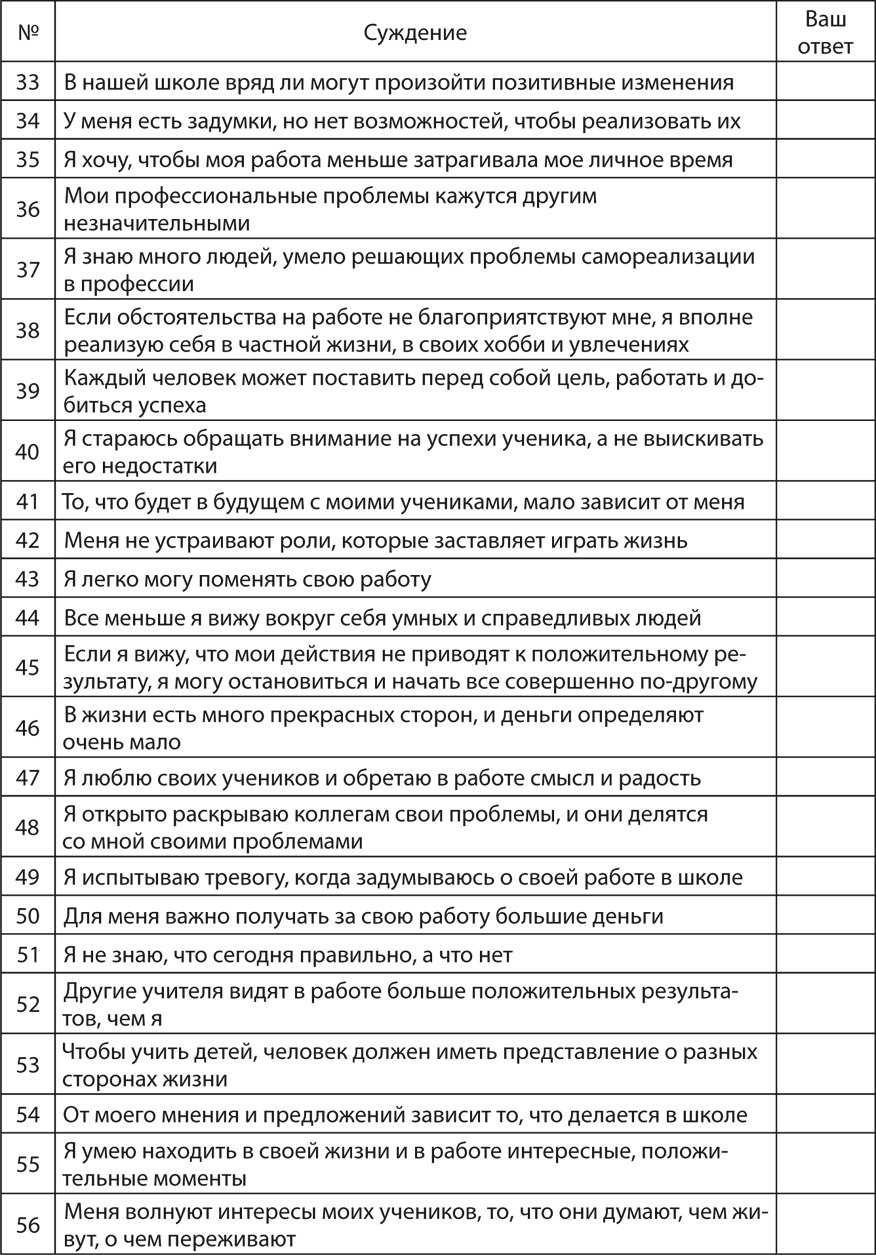

Выразите, пожалуйста, свое отношение к приведенным суждениям. Если Вы согласны с суждением, поставьте, пожалуйста, знак «+»; если Вы согласны лишь отчасти, то знак «+ –»; если Вы не согласны, то поставьте знак «–».

Анкета

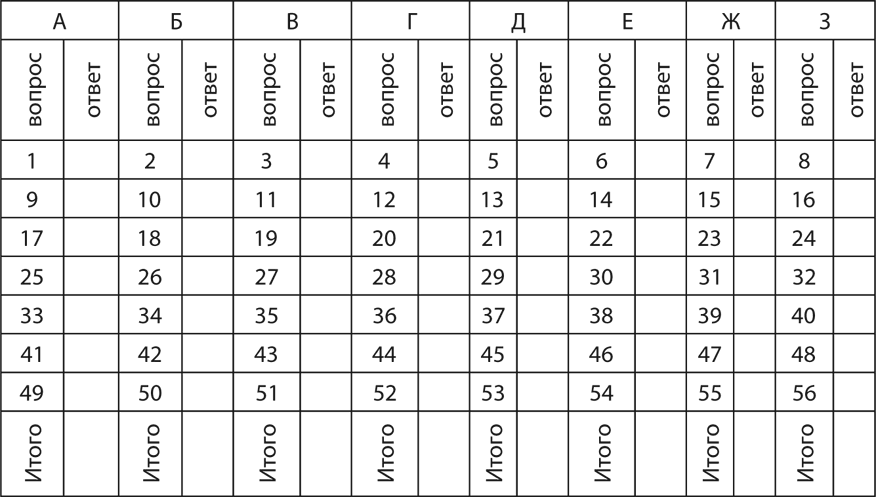

Результаты анкетирования необходимо внести в представленную ниже таблицу по следующей схеме: вместо знака «+» вписать 1, вместо знака «+-» вписать 0,5, а вместо знака «–» вписать 0.

Интерпретация результатов

Первые четыре столбца характеризуют представленность кризисогенных факторов.

Первый столбец (А) – фактор отсутствия перспективы.

Второй столбец (Б) – фактор негативного влияния внешних обстоятельств.

Третий столбец (В) – фактор потери смысла жизни.

Четвертый столбец (Г) – фактор отчуждения.

Для учителя, находящегося в кризисном состоянии, характерны высокие значения этих факторов. Он отчуждается от других людей, считает, что его плохо понимают. Такой педагог считает, что внешние обстоятельства негативно влияют на его жизнь и он не в состоянии самостоятельно определять свои жизненные ориентиры. В результате педагог перестает интересоваться новым, не стремится развивать себя. Следующие четыре столбца характеризуют представленность факторов преодоления кризисов.

Пятый столбец (Д) – фактор ориентации на новое, интенции на развитие.

Шестой столбец (Е) – фактор обретения самоконтроля.

Седьмой столбец (Ж) – фактор обретения целей.

Восьмой столбец (З) – фактор открытости миру.

Для учителя, способного эффективно преодолевать профессиональные кризисы, характерно высокое значение этих факторов. Такой педагог открыт людям, миру, его тревожат не только свои проблемы, но и проблемы других людей, которые он стремится решать. Поэтому учитель постоянно работает над собой, интересуется новой информацией. Все это позволяет ему лучше осознавать себя и вырабатывать четкие цели, принимать решения и следовать им. Такой человек обретает самоконтроль, он преодолевает внешние обстоятельства и эффективно реализует себя в жизни.

Оценка удовлетворенности профессией учителя (авторы О. М. Чоросова, Р. Е. Герасимова)

Инструкция

Вам предлагается ряд утверждений, с которыми Вы можете, не согласиться или согласиться частично. Вы должны выбрать один из трех предложенных вариантов ответа, который отражает ваше мнение. Затем следует поставить в колонке для ответов рядом с номером вопроса букву выбранного вами ответа.

Не трате много времени на обдумывание ответов. Дайте тот ответ, который первым приходит в голову. Старайтесь представить наиболее характерную ситуацию, которая соответствует смыслу вопроса и, исходя, из этого выбирайте ответ.

Желательно не прибегать слишком часто к промежуточным ответам типа «не уверен», «нечто среднее», «трудно сказать».

Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Возможно, некоторые вопросы покажутся вам слишком личными, но вы можете быть уверенны в том, что ваши ответы не будут разглашены. Отвечайте как можно искреннее.

Анкета

1. Решение моих жизненных проблем (интересная работа, повышение квалификации и т. д.) связано с работой в школе: а) да; б) отчасти да; в) нет.

2. Взаимоотношения между сотрудниками на моей работе: а) натянутые; б) зависят от обстоятельств; в) хорошие

3. Организация труда в школе меня: а) устраивает; б) устраивает частично; в) не устраивает

4. Я доволен своим положением в коллективе: а) да; б) трудно сказать; в) нет;

5. Я работаю спокойно, не испытывая напряжения, так как работа меня увлекает: а) да; б) когда как; в) нет;

6. Кроме учебы у школьников могут быть другие важные для них проблемы: а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет.

7. Я всегда, независимо от обстоятельств, сдерживаю свое обещание: а) да; б) когда как; в) нет.

8. Взаимоотношения между членами педагогического коллектива и непосредственным руководителем: а) напряженные; б) зависят от обстоятельств; в) хорошие.

9. Педагогический коллектив, в котором я работая, считается дружным: а) нет; б) трудно сказать; в) да.

10. У меня есть стремление содействовать развитию своей школы: а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет.

11. Коллеги при решении педагогических задач: а) всегда помогают друг другу; б) иногда помогают друг другу; в) решают их каждый самостоятельно.

12. Условия труда на моем рабочем месте удовлетворяют меня: а) да; б) трудно сказать; в) нет.

13. Я считаю, что моя работа в коллективе имеет большое значение: а) нет; б) затрудняюсь ответить; в) да.

14. В целом я оценил бы свою работу как: а) интересную; б) в чем-то интересную, а в чем-то – нет; в) неинтересную.

15. Общение с учащимися меня: а) стимулирует; б) оставляет спокойным; в) утомляет.

16. У меня бывают такие мысли, которыми мне не хотелось бы делиться с другими людьми: а) да; б) иногда; в) нет.

17. Непосредственный руководитель относится к новым работникам: а) с безразличием; б) иногда с безразличием, а иногда с интересом; в) с пониманием.

18. Если ко мне обратятся за советом, какое место работы выбрать, я посоветовал бы войти в наш коллектив: а) да; б) трудно сказать; в) нет.

19. Я считаю свою школу одной из лучших в городе (районе): а) да; б) сложно сказать; в) нет.

20. Большинство членов нашего коллектива ладят между собой: а) да; б) когда как; в) нет.

21. В нашем учреждении имеется хорошая возможность восстановить свои силы во время трудового дня (питание, комната отдыха): а) да; б) трудно сказать; в) нет.

22. Я считаю, что в настоящее время мои отношения с коллегами по работе: а) напряженные; б) нормальные; в) хорошие.

23. Я испытываю удовлетворение от своей работы: а) да; б) иногда; в) нет.

24. С учениками я нахожу общий язык: а) да; б) когда как; в) с трудом.

25. Бывает, я передаю слухи: а) да; б) иногда; в) нет.

26. Непосредственный руководитель оказывает сотрудникам эмоциональную поддержку: а) всегда; б) иногда; в) никогда.

27. Когда дело касается моих личных интересов, я могу забыть о своей ответственности перед коллегами: а) да; б) когда как; в) нет.

28. Возможность осуществления моих жизненных планов в связи с работой в этом учебном заведении: а) незначительна; б) неопределенна; в) велика.

29. Взаимоотношения между опытными педагогами и молодыми специалистами в нашей школе: а) очень хорошие; б) зависят от ситуации; в) отсутствуют.

30. Обеспечение методической литературой, пособиями к урокам я оцениваю как: а) недостаточное; б) среднее; в) хорошее.

31. Свое положение в коллективе в настоящее время я определяю как: а) приносящее удовлетворение; б) иногда приносящее удовлетворение, иногда – нет; в) неудовлетворительное.

32. Последнее время работа по специальности не приносит мне того удовлетворения, которого я ожидал: а) да; б) иногда; в) нет.

33. Современные дети: а) неуправляемы; б) имеют определенные достоинства и недостатки; в) независимы и талантливы.

34. Я всегда говорю только правду: а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет.

35. Мое отношение к непосредственным руководителям можно определить как: а) напряженные; б) средние; в) хорошие.

36. Если я долгое время отсутствию на работе (болезнь, отпуск), то стремлюсь вернуться в свой коллектив: а) да; б) когда как; в) нет.

37. Когда о нашем учебном заведении говорят в городе (районе), у меня возникает чувство: а) гордости; б) безразличия; в) неловкости.

38. Я думаю, что педагогический коллектив помогает проявить инициативу и развить способности: а) каждому; б) некоторым; в) никому.

39. Я считаю, что в нашем учебном заведении созданы все условия для успешной работы педагога: а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет.

40. Среди коллег я пользуюсь уважением: а) нет; б) затрудняюсь ответить; в) да.

41. Моя нынешняя работа соответствует моим интересам и склонностям: а) да; б) частично; в) нет.

42. Участие в культурно-массовых мероприятиях с учащимися мне: а) приносит удовольствие; б) безразлично; в) в тягость.

43. Бывает, что, разозлившись, я выхожу из себя: а) да; б) иногда; в) нет.

44. К мнениям педагогов непосредственный руководитель относится: а) равнодушно; б) когда как; в) с пониманием.

45. В свободное время на работе я предпочитаю заниматься делами: а) личного характера; б) когда как; в) коллектива.

46. Если бы мне предложили аналогичную работу в другом учебном заведении, я бы согласился: а) да; б) не знаю; в) нет.

47. Взаимоотношениями в своем педагогическом коллективе я доволен: а) нет; б) затрудняюсь ответить; в) да.

48. В целом условия труда в школе я оценил бы как хорошие: а) да; б) трудно сказать; в) нет.

49. Отношения коллег ко мне в данный момент меня: а) устраивает; б) затрудняюсь ответить; в) беспокоить.

50. В последнее время моя работа мне: а) нравится; б) трудно сказать; в) не нравиться.

51. Думаю, что классы, в которых я работаю: а) хуже некуда; б) средние; в) удачные.

52. Я считаю все свои привычки хорошими: а) да; б) трудно сказать; в) нет.

53. В проведении культурно-массовых мероприятий принимает участие наш непосредственный руководитель: а) да; б) когда как; в) нет.

54. Если бы мне сейчас представилась возможность сменить коллектив сотрудников, я бы сделал это: а) да; б) не знаю; в) нет.

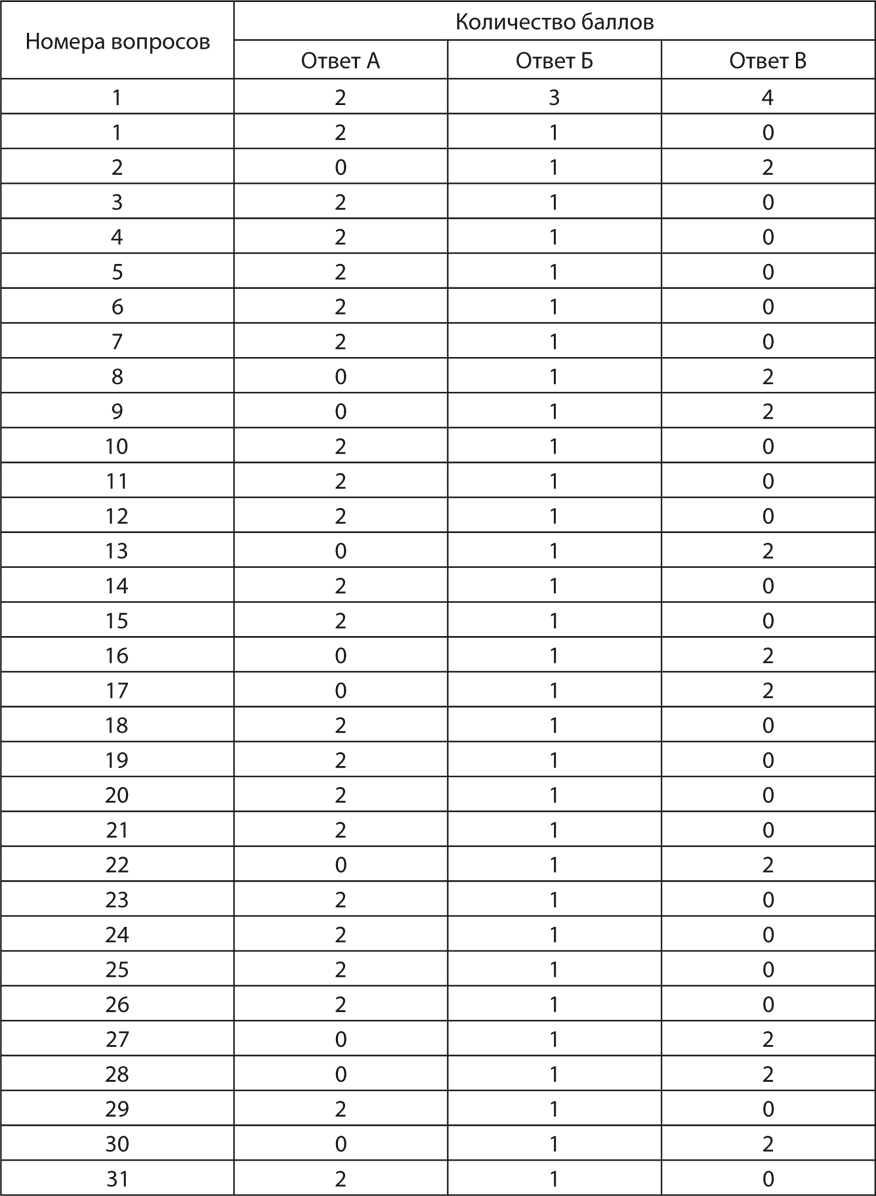

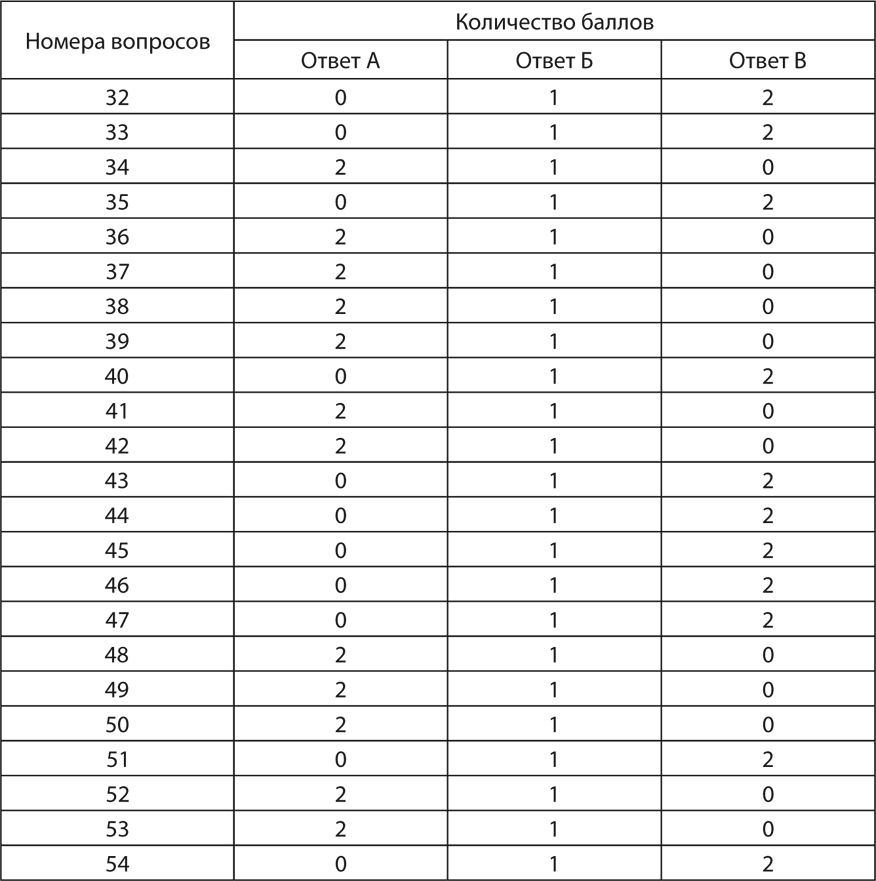

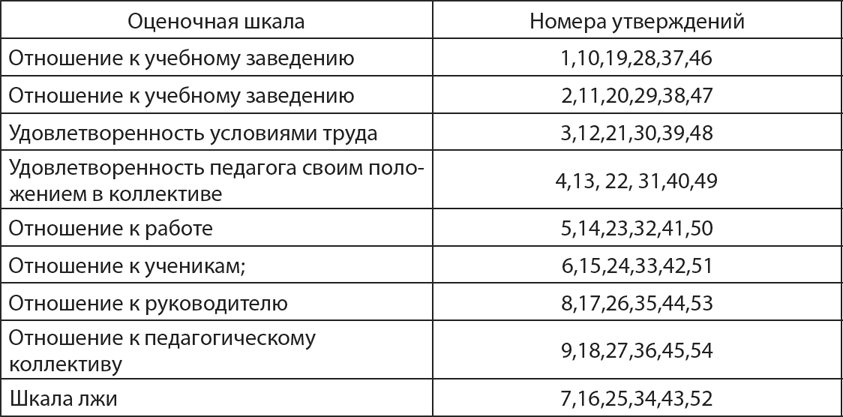

Интерпретация результатов

Удовлетворенность профессией оценивается по восьми шкалам:

• Отношение к учебному заведению;

• Отношение между педагогами;

• Удовлетворенность условиями труда;

• Удовлетворенность педагога своим положением в коллективе;

• Отношение к работе;

• Отношение к ученикам;

• Отношение к руководителю;

• Отношение к педагогическому коллективу.

Кроме того, анкета имеет шкалу лжи. Чем выше сумма баллов, набираемая по шкале, тем выше удовлетворенность педагога фактором, который данная шкала отражает. Однако если сумма баллов по шкале лжи составит более 6, то результаты можно считать недостоверными.

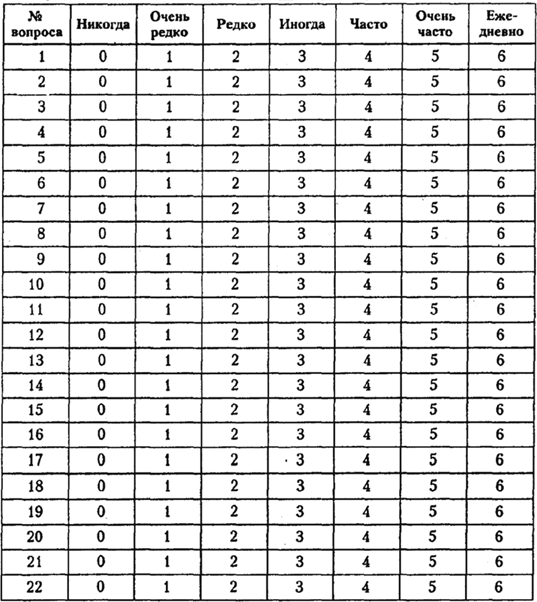

Опросник MBI (авторы К. Маслач и С. Джексон)

Стимульный материал

Опросник для измерения синдрома профессионального выгорания.

Инструкция:

Читайте утверждения и ответы, наиболее подходящие Вам, отмечайте в таблице.

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошенным(ой).

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен(должна) идти на работу.

4. Результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю.

5. Меня раздражают ученики, у которых постоянно что-нибудь да не так.

6. Я чувствую себя энергичным и эмоционально воодушевленным человеком*.

7. Я умею находить правильные решения в конфликтных ситуациях с учениками и их родителями.

8. Я чувствую угнетенность и апатию.

9. Я легко могу повлиять на настроение и продуктивность деятельности моих учеников.

10. В последнее время я стал(а) более черствым(ой) (бесчувственным) во взаимоотношениях с учениками.

11. Как правило, окружающие меня люди слишком много требуют от меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня.

12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.

13. У меня много жизненных разочарований.

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня раньше.

15. Бывает, мне действительно безразлично, что происходит с некоторыми моими учениками.

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и оптимизма с моими коллегами и в отношениях с моими учениками.

18. Я легко (без напряжения) общаюсь на работе со всеми (учениками, их родителями, коллегами) независимо от их характера и эмоционального состояния.

19. Я доволен (довольна) своими жизненными успехами (достижениями).

20. Я чувствую себя на пределе возможностей.

21. Я смогу еще много сделать в своей жизни.

22. Я проявляю к ученикам больше внимания и заботы, чем получаю от них признательности и благодарности.

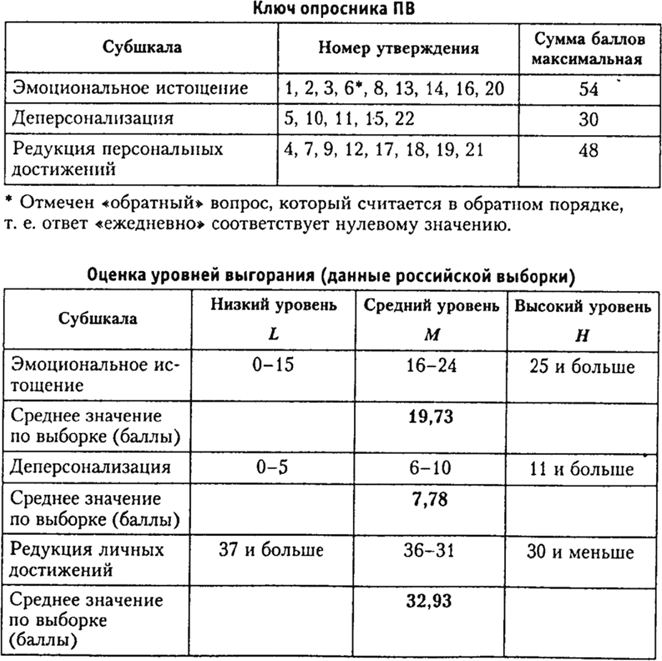

Обработка и анализ полученных данных

1. С помощью ключа подсчитайте значения по каждой из трех субшкал (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция персональных достижений).

2. По каждому фактору на основе таблицы «Оценка уровней выгорания» произведите определение уровня выгорания.

Опросник Maslach Burnout Inventory (MBI), созданный американскими исследователями К. Маслач и С. Джексоном (Maslach & Jackson, 1981), является первой и одной из наиболее широко применяющихся в зарубежной психологии методик для измерения синдрома профессионального выгорания. Синдром выгорания рассматривается авторами методики как трехмерный конструкт, включающий в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений. Эмоциональное истощение проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Деперсонализация сказывается в деформации отношений с другими людьми: повышении зависимости от окружающих, либо в развитии негативизма, циничности установок и чувств по отношению к объектам профессиональной деятельности в той или иной социальной сфере (ученикам, пациентам, клиентам и т. п.), а также коллегам по работе. Редукция персональных достижений проявляется в тенденции негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, достоинства и возможности своей профессии, либо в преуменьшении собственного достоинства, своих возможностей и обязанностей по отношению к другим.

Первоначально опросник предназначался только для профессий типа «человек – человек» однако позже были созданы его варианты для разных профессиональных групп, что привело к некоторому изменению в трактовке понятия выгорания и его структуры. Выгорание стало рассматриваться как профессиональный кризис, связанный не только с интенсивными межличностными взаимодействиями в процессе работы, но и с работой в целом. В частности, деперсонализация стала пониматься более широко, как отрицательное отношение не только к людям, на которых направлена профессиональная деятельность, но и к труду и его предмету в целом, т. е. трактоваться как профессиональный цинизм.

Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова (Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С., 2005) разработали отечественную версию опросника MBI (опросник «Профессиональное выгорание») и провели исследование его психометрических свойств, которое подтвердило надежность и валидность российской версии. Авторы также получили репрезентативные данные, которые могут служить основой для определения тестовых норм для работников социальных профессий. В нашем исследовании изменен ряд утверждений опросника с тем, чтобы его можно было применить работающим педагогам.

Опросник содержит 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Он состоит из трех субшкал: «Эмоциональное истощение» (9 утверждений), «Деперсонализация» (5 утверждений) и «Персональные достижения» (8 утверждений). О наличии у субъекта выгорания говорят высокие оценки по шкалам «Эмоциональное истощение» и «Деперсонализация» в сочетании с низкими оценками по шкале «Персональных достижений».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК