СТРАНА ЛЮБИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

Перед нами прошел длинный ряд героев науки в странах Запада. Сильные духом, стойкие, мужественные, они самоотверженно боролись за свои передовые идеи. Но перед ними сплошной стеной вставали религиозные предрассудки. Феодальное и капиталистическое государство, в союзе с религией, всячески тормозило, сковывало их творческую мысль. Многие из них гибли в неравной борьбе. Герои науки становились мучениками науки.

Тяжка была судьба героев науки и в царской России. Этой большой теме мы посвятим особую книгу.[8] Пока мы остановимся лишь на нескольких именах выдающихся борцов за науку.

Многие ли знают, кто изобрел радио? Эта честь принадлежит русскому электротехнику Александру Степановичу Попову. В 1895 году он впервые демонстрировал радиотелеграф в научном обществе. Попов горел нетерпением провести в жизнь свое великое изобретение. Но царское правительство смотрело на радио как на несбыточную затею, химеру. «На такую химеру средства отпускать не разрешаю!» гласила резолюция министра на докладе Попова. Технический комитет, в который обратился изобретатель, отпустил ему всего… триста рублей. Этой ничтожной суммы, конечно, не могло хватить на опыты и приборы. Тогда Попов отправился в электромеханическую мастерскую города Кронштадта и рассказал рабочим о своем изобретении. Рабочие оказались гораздо более чуткими, чем царские администраторы: украдкой от начальства, безвозмездно они стали выполнять заказы Попова. Мало того: когда он в благодарность дал им сто рублей, рабочие купили на эти деньги костюм и несколько смен белья и отнесли все это жене Попова. «Шибко нуждается он, в худых сапогах и обтрепанных брюках ходит», пояснили они.

Но отзывчивость рабочих не могла спасти положения.

Полтора года спустя итальянский инженер Маркони, имевший в своем распоряжении большие средства, использовал антенну Попова, добился передачи звуков на дальние расстояния. Вот почему изобретение беспроволочного телеграфа иногда связывается с именем Маркони. Это большая ошибка.

«Тяжело работать в одиночку многие годы и не видеть ниоткуда ни привета, ни поддержки!» Эти горькие слова из автобиографии другого крупнейшего русского ученого, Константина Эдуардовича Циолковского, относятся к той же эпохе. С ранней юности Циолковский мечтал построить ракету для полетов в мировое пространство. Позже им овладела еще одна идея — постройки цельнометаллического дирижабля. Но где добыть средства, откуда получить хоть малейшую поддержку? Ученый предоставлен самому себе. Голодая, с большой семьей на руках, он в течение сорока лет тратит большую часть своего скудного учительского заработка на научные опыты. Приходилось прибегать и к сбору частных пожертвований через газету. В автобиографиях Циолковского мы читаем об этих мытарствах:

«Всего было получено 55 руб., которые я употребил на производство новых опытов. Принимал я эти деньги со скрежетом зубовным и затаенной душевной болью… Некоторые, не поняв газет, прямо жертвовали на бедность. Я даже заболел, но все-таки терпел, надеясь на возможность дальнейших работ».

Однако к Циолковскому судьба не была так жестока, как к Попову. Попов умер в 1905 году. Циолковский дожил до наших дней. После Октябрьской революции вся жизнь его изменилась, как по волшебству: советское правительство оказало самую широкую поддержку ученому, наградило его, дало ему возможность ставить опыты по строительству воздушных кораблей и космической ракеты. Мечта ученого «не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед» сбылась благодаря советской власти.

К. Э. Циолковский в рабочем кабинете.

Такой же чудесный переворот произошел и в жизни великого садовода Ивана Владимировича Мичурина. Послушаем его самого:

«Я пережил двух царей и 1917 год и теперь работаю в условиях социалистического строительства. Я перешел из одного мира в другой, являющийся совершенной противоположностью прежнему. Эти два мира разделяет пропасть.

…При царизме я вел дело, как мог, на свои средства, добываемые личным трудом, постоянно боролся с нуждой и переносил всевозможные лишения молча… Несколько раз, по совету видных деятелей садоводства, я посылал в царский департамент земледелия свои доклады… Но из этих докладов ничего не выходило.

И что же? Едва только окончилась гражданская война, как на мои работы обратил внимание не кто иной, как светлой памяти Владимир Ильич Ленин. По указанию Владимира Ильича, с 1922 года мое дело приняло невиданный размах… В послереволюционный период я уже не чувствовал прежнего одиночества…»

Работы Мичурина по получению новых культурных растений, подобно работам Циолковского по строительству воздушных кораблей, были признаны государственным делом.

«Эти два мира разделяет пропасть», писал Мичурин, сравнивая положение борцов за науку в дореволюционной России и в СССР.

И. В. Мичурин.

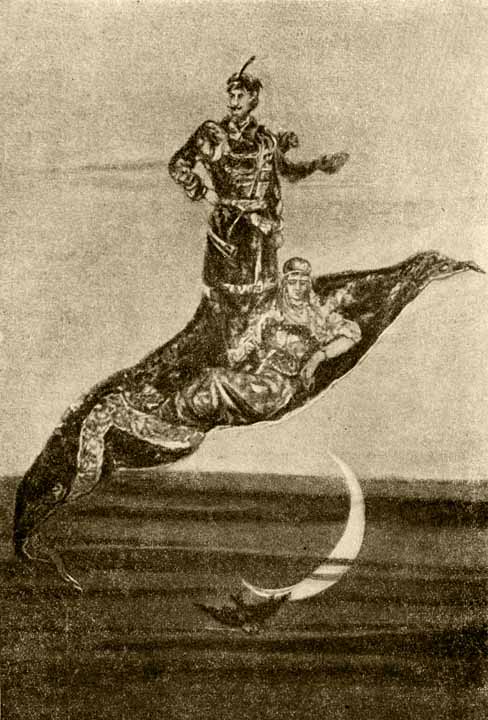

Особенно яркую иллюстрацию к этим словам дает история авиации и мореплавания в нашей стране. В русском народе издавна жила мечта об овладении воздушной стихией. Об этом свидетельствуют народные сказки о ковре-самолете, о воздушных кораблях, о летающем Коньке-Горбунке.

Порабощенные и закрепощенные народные низы не раз выдвигали из своей среды одаренных людей, пытавшихся сделать летательную машину.

Еще в XVI веке, в царствование Ивана Грозного, некий «смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», выдумал машину с деревянными крыльями, наподобие птичьих. При громадном стечении народа, в присутствии самого царя он совершил на своей машине несколько удачных полетов вокруг Александровской слободы, под Москвой. В дело вмешалось духовенство, и несчастному «выдумщику» было объявлено:

«Человек — не птица, крыльев не имат… аще же приставит себе аки крылья деревянные, противу естества творит. То не божье дело, а от нечистой силы».

Суровый приговор не заставил себя ждать. «За сие дружество с нечистой силою отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение. А выдумку, аки дьявольскою помощью снаряженную, после божественной литургии огнем сжечь».

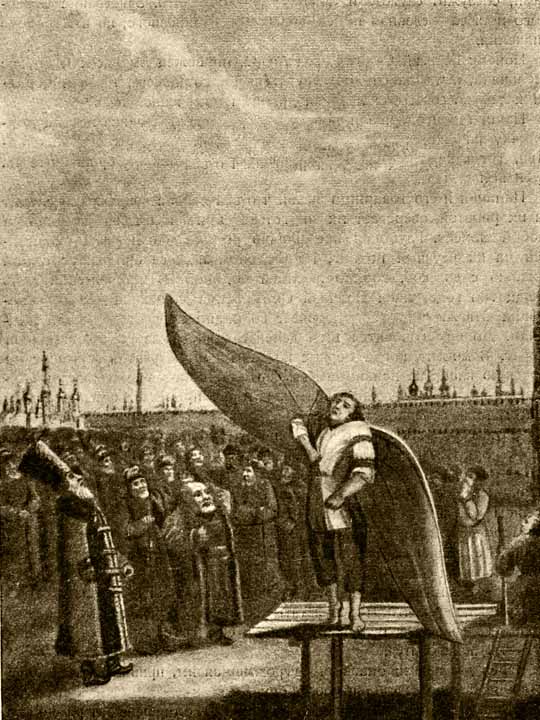

В конце XVII века, при вступлении на престол Петра I, Москва увидела новую попытку русского крестьянина подняться в воздух. Рассказ об этом замечательном событии сохранился в записках современника, Желябужского.

«Того же месяца апреля (1695) в тридцатый день закричал мужик караул и сказал за собой государево слово, и приведен в стрелецкий приказ и расспрашивая, а в расспросе сказал, что он, сделав крылья, станет летать, как журавль. И по указу великих государей сделал себе крылья слюдные, а стали те крылья в 18 рублев из государевой казны. И боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи и с иными прочими, вышед, стал смотреть. И тот мужик, те крылья устроя, по своей обыкности, перекрестился и стал мехи надувать и хотел лететь, да не поднялся, и сказал, что он те крылья сделал тяжелы. И боярин на него кручинился, и тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крылья. И на тех не полетел, а другие крылья стали в пять рублев. И за то ему учинено наказание: бить батогами, сняв рубашку, и те деньги велено доправить на нем (взыскать)…»

За этим безвестным изобретателем последовали другие. Перед нами еще рассказ:

«1729 года в селе Ключе, недалеко от Ряжска, кузнец, Черная Гроза называвшийся, сделал крылья из проволоки, надевая их, как рукава; на вострых концах надеты были перья самые мягкие, как пух… И на ноги тоже, как хвост, и на голову, как шапка с длинными мягкими перьями. Летал так, мало дело ни высоко, ни низко, устал и спустился на кровлю церкви. Но поп крылья сжег, а его проклял».

Однако служители религии не всегда довольствовались проклятием. За попытки летать, в которых, по их мнению, без нечистой силы никак не обойтись, они науськивали на смельчака темную толпу. Через два года после полета кузнеца Черная Гроза другой «выдумщик» едва избежал мучительной смерти:

«1731 года в Рязани при воеводе подьячий Нерехтец сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы и после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и так остался жив. Его выгнали из города и хотели закопать живого в землю или сжечь».

В том же XVIII столетии, при царице Анне Иоанновне, другой мученик науки, некий Симеон, изобрел, повидимому, настоящий парашют. По приказу жестокого Бирона, любимца Анны, Симеона заморили голодом.

Конек-Горбунок.

Вот каким тернистым путем шли пионеры русского воздухоплавания в борьбе с союзом церковного креста и царской короны.

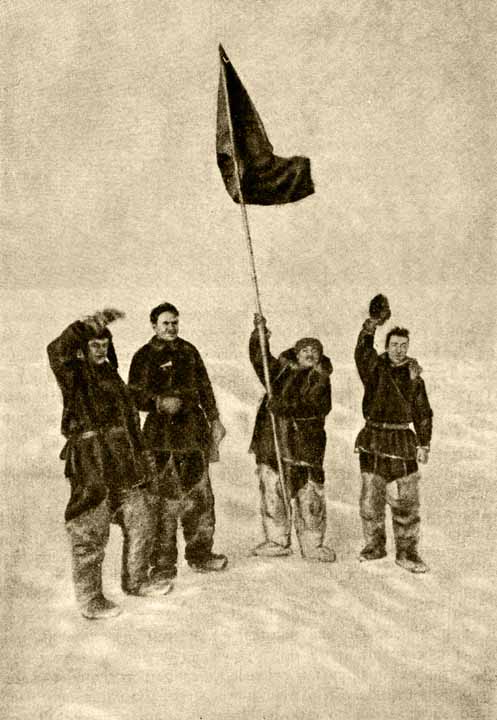

Самая северная точка земного шара, Северный полюс еще задолго до нашей революции притягивал смелых исследователей. В 1912 году сын рыбака, отважный моряк Георгий Яковлевич Седов, снарядил экспедицию к Северному полюсу на судне «Святой Фока». Огромные, подчас непреодолимые препятствия стояли перед ним. Тупость и казенное равнодушие царских чиновников было труднее преодолеть, чем сплошные северные льды. Отпустить необходимые средства на экспедицию правительство категорически отказалось. Это было его, Седова, личное дело… Не было другого исхода, как начать сбор частных пожертвований. Собрано было около ста тысяч рублей. Это была слишком скудная сумма для такого грандиозного предприятия. Ка нее нельзя было приобрести необходимое снаряжение. Но энергия Седова не знала препятствий. Он отправился в путь с экипажем в двадцать два человека, плохо снабженным одеждой и продовольствием. Пришлось зимовать на Новой Земле. И вторую зимовку, из-за недостатка снаряжения, Седов вынужден был провести на Земле Франца-Иосифа. Ясно было, что экспедиции достичь полюса не удастся. Тогда в марте 1914 года Седов принял героическое решение: самому с двумя спутниками отправиться по льду на полюс в нартах, запряженных собаками. Седов был тяжело болен и истощен. Но его воля не была сломлена. Последняя речь его товарищам перед уходом на север дышала пламенной любовью к родине.

«Пришло время — сейчас мы начнем первую попытку русских достичь Северного полюса. Трудами русских людей в историю исследования Севера вписаны важнейшие страницы… Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными их преемниками.

Не состояние здоровья беспокоит меня, а совсем другое: выступаем мы без тех средств, на которые я рассчитывал. Сегодня для нас и для России — великий день. Но разве с таким снаряжением думал я достичь полюса? Вместо восьмидесяти собак у нас только двадцать, одежда износилась, провиант ослаблен работами на Новой Земле, и сами мы не так крепки здоровьем, как нужно.

Все это, конечно, не помешает нам исполнить свой долг. Наша цель — достижение полюса, и все возможное для осуществления ее будет сделано… Тесной семьей, счастливые сознанием исполненного долга, вернемся мы на родину!»

Ковер-самолет.

Надежды Седова были тщетны. В дороге болезнь его обострилась. Он ехал в лихорадочном забытьи, крепко привязанный к нартам, но, несмотря на мольбы спутников, не хотел вернуться на землю. Не достигнув полюса, Седов скончался.

Великая социалистическая революция осуществила заветные мечты и Георгия Седова и первых русских воздухоплавателей. Гордые соколы сталинской эпохи покорили воздушную стихию. Советская авиация стала самой могучей в мире. Это позволило завершить завоевание Арктики.

21 мая 1937 года была открыта дрейфующая станция Главсевморпути — «Северный полюс».

Самолеты, доставившие на станцию людей, продовольствие и снаряжение, улетели обратно на Большую землю. На дрейфующей льдине остались четыре зимовщика: начальник станции Иван Дмитриевич Папанин, астроном Евгений Федоров, гидролог Петр Ширшов и радист Эрнст Кренкель.

За девять месяцев отважные зимовщики сделали много важнейших научных наблюдений. Они открыли теплое течение на известной глубине от поверхности океана. Они исследовали жизнь в глубине Ледовитого океана. На Северном полюсе, который раньше считался необитаемым, они также наблюдали жизнь: в лагерь Папанина залетали птицы — чайки и пуночки, забрела как-то медведица с медвежатами. Наши зимовщики делали магнитные наблюдения, изучали северное сияние и многое другое. Ни полярные морозы, ни страшная пурга, ни опасность сжатия льдов не помешали их самоотверженной работе, обогатившей науку ценнейшими открытиями.

Завоевание Северного полюса было закреплено новыми подвигами советских летчиков. 18 июня 1937 года Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели из Москвы в США через Северный полюс. Вслед за ними по тому же маршруту пролетела другая тройка храбрецов: Громов, Данилин, Юмашев.

Безмолвные ледяные пустыни Крайнего Севера быстро осваиваются. Здесь организуются полярные станции, летом сюда направляются пароходы, везущие тысячи тонн грузов для окраин. Не за горами день, когда будет налажено правильное сообщение между западной и восточной частями СССР, а также между СССР и Америкой через Северный полюс. А это составит огромную экономию энергии. Ибо путь хотя бы из Москвы в Нью-Йорк через Северный полюс гораздо короче, чем прежнее сообщение через Западную Европу и Атлантический океан. Новая трасса, проложенная советскими летчиками, сослужит службу и летчикам других стран. Завоевание Северного полюса — славная победа не только всесоюзного, но и мирового значения.

Попытка русского крестьянина летать по-журавлиному.

Почему Георгий Седов, швед Андрэ, норвежец Амундсен и другие смельчаки, пытавшиеся достигнуть Северного полюса, терпели неудачи и только советские летчики достигли намеченной цели?

Наши герои одержали победу потому, что они опирались на поддержку широких народных масс, на поддержку советского государства, тогда как их предшественники гибли одинокие, брошенные на произвол судьбы.

Папанин и его товарищи знали, что вся страна напряженно следит за их работой, оберегает их и готова притти им на помощь в любой момент. Глубокая преданность родине вдохновляла папанинцев на их научный подвиг. На Северном полюсе они живут одной жизнью с далекой, горячо любимой родиной. В исторический день двадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции отважная четверка слушает по радио парад на Красной площади. До них доносится шум демонстрации, даже стук лошадиных копыт. В момент, когда первые колонны демонстрантов вступают на Красную площадь, папанинцы высоко поднимают знамя станции «Северный полюс» и пускают ракету, которая прорезает ослепительным светом мрак полярной ночи.

«Готов умереть за родину», пишет Папанин в своем дневнике 31 октября 1937 года. И он с товарищами ежеминутно доказывает, что это — не фраза. Героическая четверка воодушевлена одной целью: исполнить долг перед родиной, довести до конца свою работу. В спокойном деловом тоне Папанин отмечает:

«Раньше мы не собирались обрабатывать научные материалы на льдине, а только наблюдать как можно больше. Теперь же решили каждый месяц сообщать в Москву научные итоги на тот случай, если что-либо с нами произойдет».

(Дневник, 10 октября 1937 года).

Приняв меры, чтобы результаты их научного подвига не пропали даром, Папанин и его друзья спокойны. Они готовы умереть за родину, если понадобится.

Через две недели опасность, угрожающая им, принимает все более грозную, все более ощутимую форму.

Папанинцы встречают на полюсе участников экспедиции «Таймыра» и «Мурмана».

«Живем мы, как на бочке с порохом. Сегодня или завтра может произойти сжатие льдов, наше ледяное поле лопнет, перевернется… Но не страшно: многое из того, что нами сделано, уже известно в Москве. Труды наши не пропадут зря».

(Дневник, 26 октября).

«Труды наши не пропадут зря» — эта уверенность поддерживает мужество наших героев в борьбе со стихией. Своими опасениями они ни с кем не делятся. И в то время как Папанин заносит в свой дневник: «Живем мы, как на бочке с порохом», в Москву летит по радио очередная сводка научных данных с лаконическим заключением: «Все в порядке».

В начале февраля 1938 года, в результате свирепого шторма, льдина папанинцев раскололась, жилую палатку затопило. Но и тут четверо смельчаков не дрогнули — они спасли научный инвентарь и на обломке льдины с беспримерным мужеством продолжали свою работу.

Тут-то и проявляется во всей силе кровная связь героической четверки с родиной. Страна направляет к ним на помощь мощные ледоколы с самолетами на борту, лучших летчиков. Юные пионеры и седые старики, шахтеры и ученые, доярки и академики — все слились в одном порыве. День и ночь трепетно, взволнованно, напрягая слух, ждали известий по радио. Наконец пришла весть: 19 февраля Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров сняты с дрейфующей льдины и взяты на борт ледоколов «Таймыр» и «Мурман». Въезд папанинцев в красную столицу был настоящим народным праздником: их восторженно приветствовали, засыпали букетами, гирляндами цветов…

Встреча папанинцев.

Героическая эпопея дрейфующей станции «Северный полюс» кончилась блестящей победой советской науки. Наши герои науки не стали мучениками ее, как многие из их славных предшественников, потому что они живут и действуют в иную эпоху, в иной стране.

В стране победившего социализма люди науки, герои социалистического груда окружены безграничной любовью всего народа. Как это не похоже на одинокую, трагичную судьбу пионеров науки, имена которых прошли перед нами! Отошли в историю костры инквизиции, средневековые орудия пыток. Но черные силы фашизма в капиталистических странах зажигают новые костры, изобретают новые способы, чтобы заставить науку служить их кровавому делу. И только в нашем социалистическом отечестве научная мысль получила полную возможность развития. Наука и труд стали основой нашей жизни. Радостно жить и работать в нашей стране, зная, что ни одно полезное дело, ни одна плодотворная мысль не пропадут бесследно, а войдут как необходимый вклад в строительство великого здания социализма.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК