Глава XIII Тревожное время

У Уистена Хью Одена есть цикл «Возраст тревоги». Пожалуй, XX век достиг «возраста тревоги» как раз к 40-м годам. Первая половина десятилетия пришлась на войну, по масштабам превзошедшую прошлую, вторая же была как будто снова полна дурных предзнаменований и сгущающихся туч.

Но даже в самые мрачные времена источник творчества не иссякает, и искусство 40-х во всех его формах, больших и малых, – тому подтверждение. Если говорить о литературе, то это «дважды потерянное поколение» дало нескольких блистательных писателей. В театре стали реже брать готовые пьесы и начали ставить новые, более поэтические произведения. Под влиянием Томаса Элиота, Теннесси Уильямса и Кристофера Фрая театр стал живее.

В годы войны было не до такой легкомысленной вещи, как мода, и новых стилей в этот период не возникло; модным считалось то, что появилось перед войной. Для женщин, вставших рядом с мужчинами к конвейеру, главным нарядом стали широкие мужские штаны, рубашка и вязаный свитер, а волосы обычно повязывали цветным платком на манер тюрбана. Однако даже после того, как Англия была взята в осаду, а Франция оккупирована, в Париже складывалось впечатление, что мода еще свое возьмет. Из-за дефицита топлива самым роскошным видом транспорта стал велосипед: для него и придумали новые фасоны. Французские модные журналы выходили по-прежнему назло немцам.

Когда во времена огромных жертв и лишений мода продолжает жить, это не может не трогать. В оккупированном Париже стали популярны короткие юбки и квадратные плечи, высокая клиновидная обувь – сабо – и огромные бархатные шляпы, как на картинах Брейгеля, украшенные петушиными перьями с птичьего двора. Все это по сравнению с фасонами предыдущих эпох кажется гипертрофированным, несоразмерным.

Американские дизайнеры в это время пытались показать свою независимость от Парижа, но ничего существенного придумать не сумели и лишь считали дни до того момента, когда вновь забьет источник вдохновения. С окончанием войны для парижских модельеров сделалась очевидной потребность во всеобщих радикальных, революционных переменах.

Вообще изменения в моде протекают весьма медленно: отследить перемены ее курса – и, вероятно, перемены в образе жизни людей – возможно лишь на отрезке длиной в десятилетие. Но в 1947 году необходимая метаморфоза произошла резко и быстро: появился так называемый нью-лук – новый облик.

Многие женщины восприняли его появление в штыки, и на то имелись веские причины. Как известно, в Англии одежду и ткани отпускали по карточкам; люди просто не могли позволить себе ничего, кроме самого необходимого, и тем более такой роскоши, как смена фасона. С другой стороны, новая мода не позволяла женщинам совсем обойтись без юбок: наоборот, предполагалось, что материала нужно столько, чтобы подол доходил до щиколотки. На раннем этапе существования нью-лука юбки были не только непомерно длинными, но и пышными: изменился весь силуэт. Модницам в одночасье пришлось превратиться в балерин, кроме того, впервые за долгие годы стало принято подчеркивать естественную пышность женских форм.

Большинство женщин внутренне питают совершенно понятную неприязнь к пустым тратам, поэтому в их глазах каждое модное веяние должно себя оправдать, зарекомендовать как лучшее по сравнению с прежним. В 1947 году зафиксировано редчайшее в истории моды событие: дамы восстали против надвигающихся на них разорительных перемен, против нового стиля, который вынуждал их полностью избавиться от старого гардероба. На какой-то краткий миг дело едва не дошло до полной анархии: дамы чуть было не решили, что мода по сути не что иное, как нелепое извращение. Многие упорно продолжали следовать фасону привычному и не признавали новых длинных юбок, надетых на кринолины. Но вскоре мода вновь утвердилась в своих правах: прошло несколько сезонов, и на женщину, имевшую «старый облик», стали смотреть с жалостью и насмешкой. Новый силуэт, который подчеркивал бюст и бедра, был утрированно женственным, подобно фасонам 1915 года, с которыми он имел внешнее сходство. В последующие пять лет он претерпел значительные изменения, при этом очертания силуэта оставались неизменными.

Истинным художником, пример которого говорит не только о торжестве индивидуальности, но и о трагической жертве, которую приходится приносить своему времени, был Кристиан Берар. Его мы вынуждены отнести к людям прошлых десятилетий: именно на ту пору пришелся его расцвет. В конце 20-х и в 30-х годах он был движущей силой искусства. Берар в своем творчестве предельно серьезен: он посвятил его исключительно миру бедноты. Его герои и модели – печальные подростки, уличные акробаты, крестьяне – изображены на картинах в сдержанных, скудных тонах. Эти полотна – вне моды. Однако у Берара был и еще один дар, сделавший его творчество мощным источником вдохновения для остальных мастеров эпохи: это характерное только для него особое чувство цвета. Ядовитая гамма со скоростью вируса распространилась по парижским салонам, приводя в оторопь сторонних наблюдателей. Его краски редко были веселыми: преобладал черный и другие мрачные оттенки склепа (кстати, отец Берара держал похоронную контору). Творчество этого художника оставляло тягостный отпечаток. Взяв уже известные цвета, он взглянул на них по-новому, переосмыслил их, соединил необычным образом, так что получилось нечто свое. Красный вновь стал восприниматься примитивно, и притом с долей эстетства – как цвет человеческой крови. Берар мастерски умел пользоваться и «дешевыми» цветами: его розовато-лиловый или нежно-розовый в сочетании с темно-зеленым или бордовым обретали потрясающую силу и глубину. Странный эффект давала смесь розовато-лилового с оранжевым. Даже темно-красная плюшевая накидка и болотный капор старухи, воспринимаемые прежде как нечто безвкусное, у него превращались в роскошные, великолепные одеяния.

Декорации, которые создавал Берар для балета и театра, несмотря на кажущуюся бесхитростность, были плодом долгой кропотливой работы: художник любовно оформлял каждый сантиметр сцены. Здесь цветовая гамма играла всеми красками, ему разрешали использовать цвета любые, даже такие, которых было не передать ярчайшими чернилами и гуашью. На сцене шла премилая вещица – балет «Котильон», но в кричащем цвете декораций, расписных аванлож и темно-красного занавеса уже содержался опаснейший яд.

Кристиан Берар

За годы своей бесшабашной и богатой событиями жизни Берар не раз говорил, что с театральным оформительством, а также со многими другими легкомысленными занятиями пора кончать и становиться серьезным художником. Но яд моды уже вошел в него и начал есть изнутри. Наверняка, получив соблазнительное предложение, он не сумел бы устоять и вернулся бы в театр; он иллюстрировал бы книги, придумывал ткани, кроил носовые платки и шарфы, может быть, порадовал бы нас неподражаемой росписью по стеклу или фарфору. Даже занимаясь полной ерундой, он выполнял свою работу талантливо. Хотя ему нравилось все, что связано с модой, Берар-художник в нем от этого ничуть не страдал: разделив свою жизнь на две не зависящие друг от друга половины, он продолжал рисовать серьезные полотна, и все они имеют художественную ценность.

К сожалению, сладкая отрава постепенно поглотила большую часть его времени. На волне энтузиазма Берар сотрудничал с модными журналами. Когда он делал наброски, то не дорисовывал, опускал некоторые черты, отчего рисунки наполнялись глубоким смыслом. Они выполнены в манере более вольной, чем было принято в журналах, и лицо на них часто обозначается всего несколькими штрихами. Когда его эскизы впервые появились на страницах «Harper’s Bazaar», Уильям Хёрст пришел в ярость и окрестил автора «Безликий Фредди». Но французский художник так или иначе оказал влияние на далекую от живописи сферу рекламы. Берару пытались подражать молодые художники: стремились повторить его японский штрих, обмакивая кисть в тушь, но, как бы профессионально они ею ни владели, усвоить его манеру они не смогли. Берару было известно еще кое-что, о чем они и не догадывались: эклектика, с его точки зрения, была недопустима. За внешне простыми рисунками «безликого Фредди» скрывались колоссальное мастерство и опыт. Так мог рисовать только человек, разбиравшийся в архитектуре (одно время он учился на архитектора) и глубоко знающий самые разные традиции живописи. Берар был ценителем антиквариата, он интуитивно угадывал цену богатых, роскошных вещей. А бессонные ночи, вероятно, проводил за чтением: он мог коротать часы в свете лампы и за сочинениями Бальзака, и с журналом «Screenland».

Берара очень интересовало прикладное искусство. Во многих отношениях он был учеником Джорджа Браммела: притом что ему нравились перья и другая модная мишура, он предпочитал обозначать их просто, крупными штрихами (Браммел тоже привнес в мужской костюм множество лаконичных элементов). Такими же простыми и смелыми у него, пуриста в душе, получались театральные декорации и их незабываемый цвет.

Кристиан Берар был сплошным парадоксом, в некотором роде аномалией. Серьезный художник, он тем не менее обожал моду и при этом тяготел к интеллектуальной среде не меньше, чем его соотечественник Марсель Пруст.

Много лет подряд он ютился в маленьком номере грязной, без лифта, гостиницы, на одном из верхних этажей. Это была одна их тех гостиниц, где при заселении люди редко указывают настоящее имя, а номер снимают обычно на час. У Берара в логове стояли медная кровать, стул, стол, заляпанный буфет, а стены были оклеены футуристическими обоями с узором из роз. У себя в номере он курил опиум, присев на кровать, рисовал картины, здесь же размещалось его собрание книг и журналов. Сюда приходила занятная корреспонденция – тисненые приглашения от бомонда; частыми гостями были здесь и изнеженные барышни, знавшие, что без одобрения Берара им никогда не прослыть модницами.

Наконец пришел день, когда в номере скопилась огромная масса мусора, и художник был вынужден переехать в квартиру. Поскольку в обществе живо интересовались его вкусовыми пристрастиями, сразу заговорили о том, как он обставит новое жилище. Берар с наслаждением хранил тайну. В это время достигли небывалой популярности барочный шик и сюрреалистическое рококо; ярким примером этих стилей был интерьер квартиры Шарля де Бестеги на Елисейских Полях, где в беспорядке смешалось серебро, мятно-розовые ткани и белые страусиные перья, а охраняли все это темнокожие слуги. Естественно, друзья ждали от новой квартиры Берара чего-то такого же фантастического или даже большего – например множества перьев, бумажных цветов и хрустальных люстр.

Кристиан Берар

Но, увидев результат, они обомлели: их Бебе оформил квартиру на удивление чинно и сдержанно, подойдя к делу как серьезный профессиональный архитектор. Украшений не было в принципе – только тканая циновка, белые стены и окна без занавесок. Все это создавало атмосферу спартанской простоты, которую довершала мебель из красного дерева в стиле Людовика XVI: архитекторские столы, весьма оригинально складывавшиеся, и другие предметы – гордость мебельщика, – которые раскладывались. В обычном виде мебель имела по-мужски суровый облик; утонченностью и не пахло – наоборот, все было массивным и грубым. Камин украсили две увесистые терракотовые собаки и массивные черные подсвечники. Многих все это обескуражило. Для американской публики такой интерьер не представлял совершенно никакой ценности. Главным в оформлении здесь было качество – то, что неизбежно утрачивается при массовом, конвейерном, производстве.

Неутомимый, жадный до жизни Берар фонтанировал идеями самого разного толка. Неудивительно, что ему, как никому другому, за последние 20 лет удалось внести в оформительское искусство свежую струю. Все без исключения творческие люди приходили к нему за идеями, которые он выдавал тысячами; будучи человеком величайшей широты души, он искренне радовался тому, что избыточные его таланты находят применение. Если кто-то умудрялся извлечь выгоду из его труда, ему это льстило. Бывало, приятели протягивали ему клочок бумаги, например старый конверт, и просили набросать эскиз интерьера; потом с этим конвертиком в руках они обставляли дом, гостиницу, ночной клуб или парфюмерный магазин. За советом к нему шли и модельеры: посовещавшись часок с Бераром и воспользовавшись его буйным воображением, они вскоре представляли новую коллекцию одежды. Флористам он рекомендовал включить в ассортимент васильки, маки и маргаритки; бывало также, что они, в полном соответствии с бераровской цветовой гаммой, соединяли в композиции оранжевые настурции и розовый душистый горошек. Он также покровительствовал молодым мастерам, негласно помогая им с проектами, часто засиживался с ними до рассвета.

В Париже говорили: одного слова Берара достаточно, чтобы родился новый шляпный магазин или разорилась солидная фирма. Всякий раз, когда кто-то собирался открывать ателье и планировал по последней моде украсить интерьер, когда дебютировала молодая актриса или ставили новую пьесу, его мнение имело особый вес, а однажды он помог открыть свое дело давнему другу. Звали этого друга Кристиан Диор; после смерти Берара говорили, что Диор без него ни за что бы не справился. Конечно, уже не раз доказано, что у Диора был свой природный талант, но толчок к его развитию дал именно Берар, оказавший юноше самую искреннюю поддержку и поверивший в него.

Берар – не только величайшая личность, но и редкое для Парижа явление: с этим человеком водили знакомство и сливки аристократического общества, и типичные представители богемы. В каком бы социальном кругу он ни оказывался, он всегда оставался самим собой: бородатым, немытым, непредсказуемым скандалистом, капризным, но добрым и щедрым. Этот гениальный человек был самой сутью парижской моды. Теперь, когда Кристиана Берара больше нет, я не просто потерял замечательного и близкого друга: с его утратой для меня, пусть хоть чуть-чуть, поблек и потускнел Париж, который открывался Берару во всем удивительном разнообразии своих граней. Помню, я, поселившись в гостинице, каждый раз звонил ему и тут же пускался в путешествие по неизведанным мирам. Ни у кого не было столь мощной тяги к жизни; у Джорджа Дэвиса, который много лет был для Берара ближайшим другом, остался клочок бумаги, своеобразный автопортрет мастера, при взгляде на который замирает сердце. На этом клочке Берар, видимо, в ходе домашней салонной игры, набросал акростих, подобрав к каждой букве своего имени красочное прилагательное:

В день его смерти в траур погрузился весь Париж. В церкви собрались люди самого разного толка. Берару непременно понравилось бы, с какой любовью и заботой подобраны цветы для траурных венков, ведь он сам умел мастерски сочетать их, превращая в элегантные композиции – взять тот, другой и тут же соединить в букет, в котором чувствуется собственный стиль, дух и естественность. Однажды Берар направлялся на обед к Элис Токлас и, опаздывая, забежал в магазинчик неподалеку от своего дома, рядом с площадью театра «Одеон»; хозяйка магазина любила смотреть, как клиент беспорядочно вынимает цветы из ваз на подоконнике и связывает в изысканный букет. В этот раз Берар отобрал несколько лимонно-желтых гвоздик, одну крапчатую красно-белую, алую розу, ветку папоротника, часть ветки цветущей яблони и бордово-черные желтофиоли.

В день, когда Берар умер, Элис Токлас волею случая зашла в тот же магазинчик у «Одеона»; хозяйка, глядя на нее, выбрала три желтые и одну пеструю красно-белую гвоздику, алую розу, ветку папоротника… и тут же застыла в изумлении: сочетание было точно такое же, какое когда-то составил месье Берар! Не меньше удивилась и Элис Токлас: «Как вы узнали?!» Тогда продавщица рассказала про своего частого гостя и его талант составлять букеты, очаровавшие ее настолько, что она будет помнить их всю жизнь.

«Никто, – согласилась Элис Токлас, – не сделает такого же букета, как месье Берар. У вас прекрасная память: однажды он соединил цветы именно так. Он подарил их мне. Я тоже буду помнить их всю жизнь; с их очарованием ничто не сравнится. Вот почему я отнесу этот букет на его могилу».

Когда после войны нас спрашивали, кого теперь можно назвать великими женщинами, первыми красавицами, мы уклончиво отвечали, что красота нуждается в достойной оправе, что сейчас изысканного, резного, позолоченного обрамления не найти или что жизнь изменилась и превозносить только физическую красоту недопустимо. Тем не менее физическая красота – монета, которую нельзя изъять из оборота. Наше отношение к красоте меняется с переменой ветра, но существуют подлинные классические идеалы, служащие ее мерилом.

Сегодня во всех слоях общества мы находим женщин, наделенных неподвластной времени красотой, подобных цветам. Среди них – южноамериканка Мартинес де Хос, о чьей безупречной красоте, сладкой как нектар, говорили еще 20 лет назад, и с тех пор она никуда не делась. Мадам де Хос до сих пор общается с жокеями в парижском предместье. Эта смуглая бразильянка с сентиментальным лицом Мадонны позировала для Мурильо; она одна из немногих женщин, которая, несмотря на все превратности моды, помогала сохранить веру в традиционный идеал красоты, что удивляет, пожалуй, больше всего. Дело в том, что среди латиноамериканцев почти нет таких, кому не навредила старость; что до мадам де Хос, она все эти годы оставалась признанной красавицей, и никто даже не смел это оспаривать – напротив, говорили, что такая внешность никогда не выйдет из моды.

Она грациозна, элегантна, полна женственности. Темные глаза ее – блестящие, как у птицы; она держится просто, а улыбка ее столь ясная и чистая, что кажется, будто с ней совсем не случается обычных для всех окружающих людей нервных расстройств и она не подвержена ветрам раздора. Как и от всех богатых и роскошных дам, от нее летом веет прохладой, а зимой – теплом.

Мадам Мартинес де Хос ни разу не пыталась оригинальничать, придумывать собственные фасоны, экспериментировать, в маленьком магазинчике самостоятельно отыскать что-то стоящее. Такое впечатление, что художники-новаторы ей совершенно неинтересны; при этом она, выбирая что-то стильное из высокой моды, всегда остается собой. А выбирает она самые успешные модели шляп от мадам Реду, самые «безопасные» варианты платьев от лучших парижских портных.

У мадам Мартинес де Хос нет иной задачи, кроме как «идеально выглядеть»; столь грациозной особе наряжаться нужно исключительно красиво. Она прекрасно знает, что это требует бесконечного времени и денег, но и то и другое она может и готова потратить. Она с радостью оплатит услуги лучших в мире модных консультантов. Ювелиры и модельеры уважают стремление мадам де Хос избегать экспериментаторства и не досаждают ей своими радикальными новшествами, припася для нее исключительно безопасные, неоднократно проверенные варианты: права на ошибку у них нет. Если эта красавица признала фасон стоящим, можно быть уверенным, что он до этого уже признан безукоризненным, а то, что на него пал выбор мадам, – величайшая ему похвала.

Какими бы соображениями мы ни руководствовались, составляя список самых стильных женщин планеты, мадам де Хос, без всякого сомнения, в нем числится. По темпераменту она довольно далека от тех, кто упомянут в этой книге. Художники и другие просвещенные люди искусства видят в ней родственную душу, но, так или иначе, вынуждены принять красоту в том виде, в каком она ее воплощает.

Антипод мадам де Хос, Элис Астор Бувери, по собственной воле держится подальше от мира моды: ценности этого мира она низвергла, сотворив собственный стиль, в котором ощущается грация, чувственность и благородство. Миссис Бувери сторонится модных затей и испытывает здоровое уважение к традиции; ее знакомые, более консервативные, нежели она, полагают, что она могла бы стать первой модницей Лондона, Парижа, Рима и Нью-Йорка, если бы это ее хоть сколько-нибудь интересовало. Но ей нравится быть собой и в вопросах выбора ценностей руководствоваться собственным чутьем; так она и поступает с присущей ей элегантностью и скромностью. Она выбирает друзей из круга настоящих художников и лучших представителей богемы, и не случайно: это люди, которых она считает наиболее интересными и полезными для себя, их мысли и образ жизни соответствуют ее собственным. Ей не нравятся ложные течения в искусстве, она сторонится солипсизма.

Элис Бувери – одна из немногих состоятельных дам, которые сумели воспользоваться богатством творчески; она тем более уникальна, что, имея такое состояние, она совершенно неизбалованный человек. Возможно, она чуть расточительнее остальных, но в то же время она умеет считать деньги и прекрасно умеет как экономить, так и транжирить, во всем зная меру. Она может пожертвовать крупную сумму тем благотворительным организациям, которые представляют для нее интерес. Ей доставляет удовольствие просматривать рекламу в воскресных газетах и делать заказы в «Селфридже», у «Мейси» или «Блумингдейла». Многие годы, в силу интереса к искусству, она покровительствует художникам, писателям, поэтам и особенно мастерам балета, в котором души не чает и эклектика которого сродни ее собственному эклектичному взгляду на искусство. Во все эти занятия она привносит толику изящества, что едва ли характерно для большинства американок – скорее для уроженок Старого Света.

Внешне миссис Бувери похожа на индианку: у нее смуглая, оливковая кожа, в глазах читаются грусть и сострадание, а выражение ее лица удивительно милое и умиротворенное даже тогда, когда вокруг царят суматоха и хаос. Она кажется хрупкой: высокого роста, худая, чуть нескладная, словно дама из Средневековья; за внешним спокойствием скрывается упорство, терпение и страстность. Поскольку она не любит спешки, то часто приходит на встречу слишком поздно. В то же время, когда что-то ее особенно интересует, она вообще забывает о времени: может засидеться до утра и очнуться, лишь когда за окном забрезжит рассвет и в комнату внесут поднос с завтраком: в этом она совсем как дитя – если увлекается, ее не остановить.

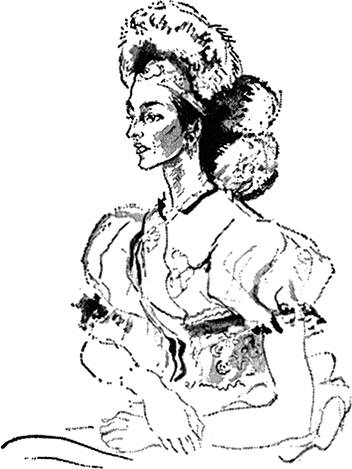

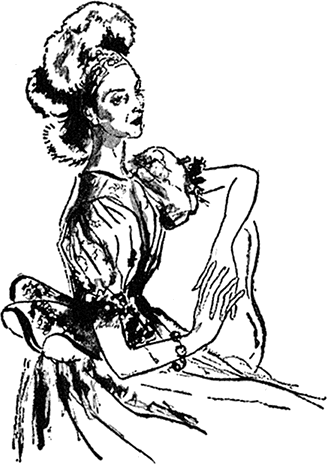

Миссис Бувери

У госпожи Бувери безошибочное чутье на цвета при выборе наряда. Так, она предпочитает темно-бордовый, оливковый, черный, тускло-золотой и темно-серый. В одежде чувствуется свойственная ей утонченность и одновременно сдержанность, так что с первого взгляда и непонятно, с каким тонким вкусом она на самом деле одета. У Элис Бувери огромное количество нарядов, но она чаще всего облачается в них только раз. Однажды, например, она надела юбку-дирндль, в которой выходила пять лет назад, а потом о ней забыла. В ее гардеробе явно ощущается восточное влияние: это касается и юбок, и украшений, и вязаных золотистых туник.

Миссис Бувери

Бывает, что госпожа Бувери кажется мягкой, тихой, даже пассивной, но это впечатление обманчиво: ее упорство всегда приносило ей огромную пользу. Она вместе с подопечными, ее бедными детьми, гадкими утятами, всегда окружена людьми, которые до некоторой степени от нее зависят. Напрашивается вывод, что на самом деле она – умелый руководитель, хотя таковой не кажется.

Она всегда сторонилась мира моды, но при этом люди из этого мира ее уважают так же, как ее близкие друзья. Элис Бувери, одна из богатейших женщин Америки, лишенная тщеславия и предельно честная, сумела создать свой собственный стиль на основе твердых принципов и подлинно европейского умения чувствовать моду.

Когда закончилась Вторая мировая война и промышленники уже собрались переоборудовать военные заводы в мебельные фабрики, в повседневную жизнь вошел «современный» стиль – модернизм: теперь он уже не казался пугающим и опасным. Работы Пикассо, Матисса и Клее попали на рождественские открытки и календари; в миллионах нью-йоркских квартир, где интерьер был выдержан в овсяных и белых тонах, а на твидовых занавесках красовался геометрический узор, теперь появились стулья, созданные супругами Имс.

Теоретически простота и функциональность – это здорово. Решив избавиться от наносного и вернуться к истокам, мы с чистым сердцем обязуемся пользоваться только натуральными материалами и только по прямому назначению, избегая викторианских аляповатостей и нагромождений, с одной стороны, и противоречащей духу времени неоромантики – с другой. Новый язык дизайна пока освоили немногие мастера; он уже не требует столь искусной работы, и в итоге получается вещь обезличенная, лишенная индивидуальных особенностей, вроде целлофановой упаковки, в которую заворачивают продукты в Америке.

Создается ощущение, что из современной жизни ушла душа; самое прискорбное, что это неизбежно. В недавнем прошлом кто-то пытался поставить на поток воссозданную испанскую моду или стиль Людовика XVI. Теперь вот воссоздаем стиль «современный» – функциональность нынче производится в Мичигане, и очарования в ней столько же, сколько в суррогатах предыдущего поколения. Кто-то, может быть, помнит эпизод из пьесы «Жена Крейга» Джорджа Келли: пожилая тетушка, оглядывая дом Харриет Крейг, замечает: «Смотрю я на эти комнаты – такое ощущение, будто комнаты умерли и с них содрали шкуру».

Однако просчеты в оформлении современных интерьеров свидетельствуют об изъяне более серьезном, свойственном самым разным аспектам нашей жизни. Мы поражены смертельным недугом, который самые сметливые из докторов нашего общества могли бы назвать «личностной недостаточностью». За последние годы не придумано панацеи против этого недуга, выражающегося в наплыве товаров массового производства, появлении дешевых и вульгарных имитаций, конформизме, который душит индивидуальность, стерильной черноте, безвкусной наготе, кустарности и ориентации на всеобщую усредненность, при которой любая оригинальная идея извращается, затуманивается, распыляется и теряет авторство.

В этом все хором винят научно-технический прогресс, хотя справедливости ради заметим, что благодаря технике вырос наш уровень жизни, к тому же она – единственный ключ к решению кажущихся неразрешимыми экономических проблем. Причины нашего недуга иные и весьма сложные. Прямо или косвенно они связаны с теми силами, на которых зиждется современное общество. Сегодня мы не можем позволить себе производить вещи ручной работы, у которых есть душа: нам слишком дорого время. Ремесло умирает, и происходит это даже в отдаленных уголках земного шара. Так, африканский негр до сих пор вырезает по дереву, его статуэтки по-прежнему покупают туристы, но работы эти уже совсем или почти совсем не похожи на те шедевры, что изготавливали его предки. В Китае не делают фарфора; чай расфасован в чайные пакетики, торты – в коробки, а во французские сливки добавляют заменитель сахара, красители и подсластители.

В некоторых сферах современной жизни эта синтетическая тенденция принимает забавный и варварский характер. Как известно, нет ничего полезнее и вкуснее настоящего крестьянского хлеба, испеченного из неотбеленной муки. При этом муку в Америке просеивают, удаляя отруби и зернышки, моют, отбеливают, толкут, и в результате пекут хлеб, в котором хлеба столько, сколько шерсти в вате. В нем нет витаминов. Поэтому в Бюро стандартов Соединенных Штатов обеспокоились и предложили взять самый главный живительный продукт на Земле под охрану. Развязка у этой истории такова: все витамины из муки удаляются на этапе помола, но потом в виде производных соединений вводятся в готовый хлеб. Это обстоятельство – словно насмешка над нашим научно-техническим веком.

Но при всей царящей сегодня усредненности и унификации люди все равно тянутся к индивидуальному. Не находя отдушины ни в работе, ни в окружающей среде, люди начинают вести себя странно, эксцентрично; не исключено, что преступления, совершаемые в век кибернетики и робототехники, – это наша не нашедшая выхода творческая энергия.

Один из парадоксов широкой моды состоит в том, что она, стремясь к индивидуальности, эту индивидуальность разрушает. Оскар Уайльд говорил, что каждый человек убивает то, что любит, Наша современная жизнь полностью соответствует этому утверждению. Продюсеры истосковались по оригинальным пьесам, но желают ставить только то, что проверено временем. Если случайно к вершине удается пробиться настоящему таланту, писателю или артисту, то тут же появляется орда подражателей, на фоне которых подлинные таланты меркнут и даже выглядят банальными.

Какую сферу жизни ни возьми, везде мы сегодня стараемся зарезать гусыню, несущую золотые яйца. Яйцом в нашу эпоху стала суровая красота индивидуальности, а гусыня – сложившиеся в обществе благоприятные предпосылки. Личность современного человека зажата в тиски силами, более нам неподконтрольными, погребена под тяжестью механического конформизма. Коммунистические режимы не сумели захватить Запад, но как они, верно, ликуют, видя, как наше общество атакуют обезличивающие силы – ведь именно на такую судьбу они огнем и мечом обрекли миллионы людей. Слава богу, мы верим в силу наших демократических институтов; мы с полным правом можем быть чудаками и оригиналами, всегда и везде рубим щупальца безличному монстру, как и прежде, радуемся тому, сколь прекрасен индивидуальный вкус, который отсеивает, очищает, создает единственные ценности, ради которых стоит жить.

В один отдельно взятый момент времени познать тенденции моды практически невозможно. Другое дело, если мы с позиции сегодняшнего дня посмотрим на политические события 30-х, нам откроются общие закономерности. Так же и с модой: сегодня все тенденции как на ладони. Что касается 40-х, то эта эпоха окончилась совсем недавно, и потому не получится описать одной эмпирической формулой тогдашние фасоны и политические настроения. Помимо революционных изменений в женской моде, на 40-е годы пришелся триумф ученых в самых разных отраслях. Если бы мы построили график технического прогресса человечества за последние 50 лет, то в конце XIX века наблюдался бы плавный подъем, а затем линия бы ракетой уходила ввысь. Если бы я родился в 1800 году, то к 1850 году изменения вряд ли были бы столь очевидны. Но между дамами эдвардианской эпохи, разъезжавшими в конных экипажах, и реактивными самолетами и атомной бомбой – огромная научно-техническая пропасть. Мы перестроились психологически и подготовили себя к быстрым и радикальным переменам, равных которым прежде не случалось; нас не пугают перемены в ритме жизни.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК