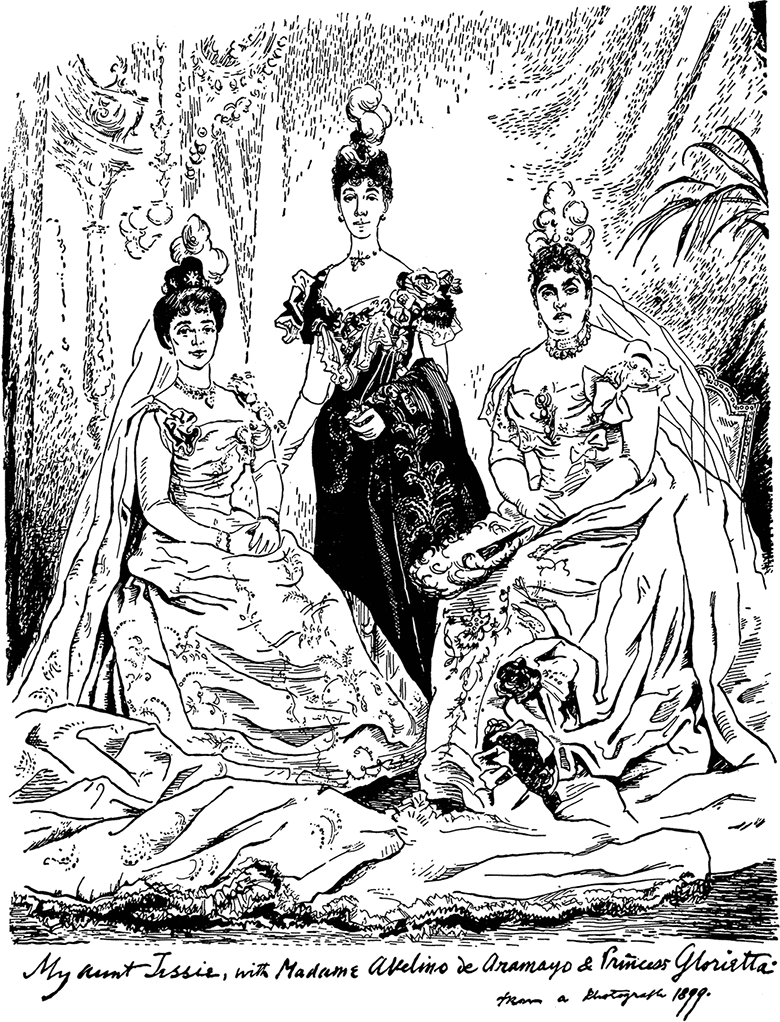

Глава II Первая модница: история тетушки Джесси

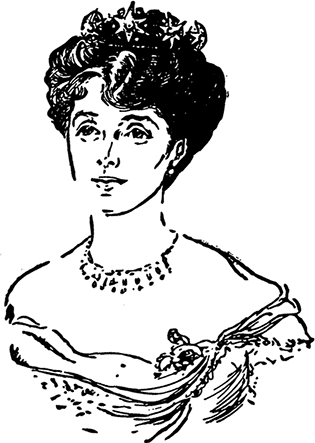

Тетя Джесси, старшая сестра моей матушки, не отличалась высоким ростом, а потому не считалась красавицей и удостаивалась определений вроде «малютка» и «пышечка»; при этом у нее был безупречный носик, каким не мог похвастаться более никто, – миниатюрный, прямой, гордый, как у античной героини. Впрочем, тетушка моя и была горделивой, как античная героиня.

Она отличалась великолепным чувством юмора, заставлявшим то и дело вспоминать Фальстафа. Прекрасная жизнерадостная женщина, которой суждено было стать трагической фигурой: ее трагедия – трагедия всей эпохи, всего мира – пришла извне. Первую половину жизни она старательно следовала всем веяниям моды и, словно кэрролловская Червонная Королева, устремлялась на противоположный край шахматной доски в погоне за какой-нибудь изящной шляпкой новейшего парижского фасона.

Тетя Джесси привела в изумление семью, выйдя замуж за боливийца и уехав в Южную Америку. Там она, едва ли не первая из европейских женщин, прошла на каноэ по Амазонке, верхом на муле объездила отдаленные ущелья Анд, где можно запросто помять шляпку или испортить прическу. Она вновь появилась в лондонском обществе уже в статусе супруги боливийского посланника; англичанка по рождению, теперь она говорила с заметным иностранным акцентом и не сумела от него избавиться до конца своих дней. Она умела быстро приспосабливаться к новой жизни. Вернувшись в Лондон, тетя Джесси стала охотно принимать у себя южноамериканцев, и вскоре их был полон дом: они сидели за столом, болтали по-испански, цокая языком будто кастаньетами, громко смеялись над чем-то, ведомым только им одним. Моя тетушка была не только богатой и эпатажной, но и в высшей степени радушной и добросердечной. Ее переполняла радость жизни, и даже дети в ее присутствии приходили в радостное возбуждение.

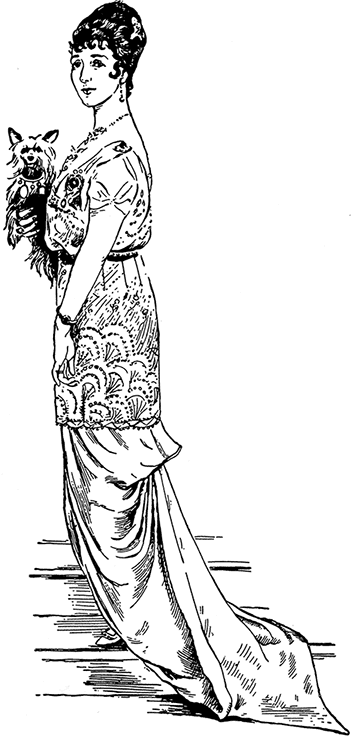

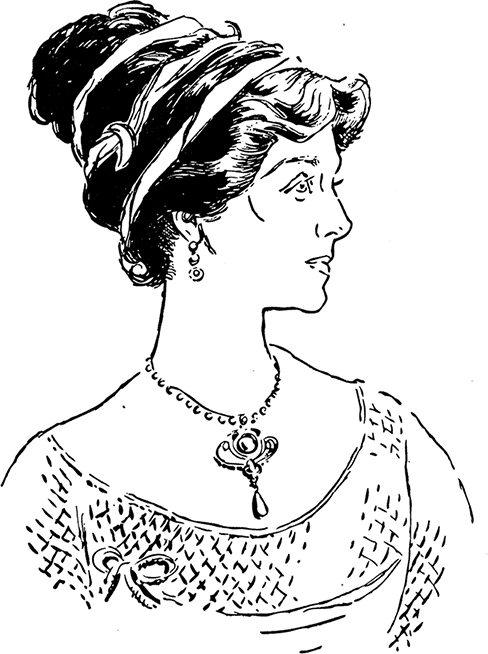

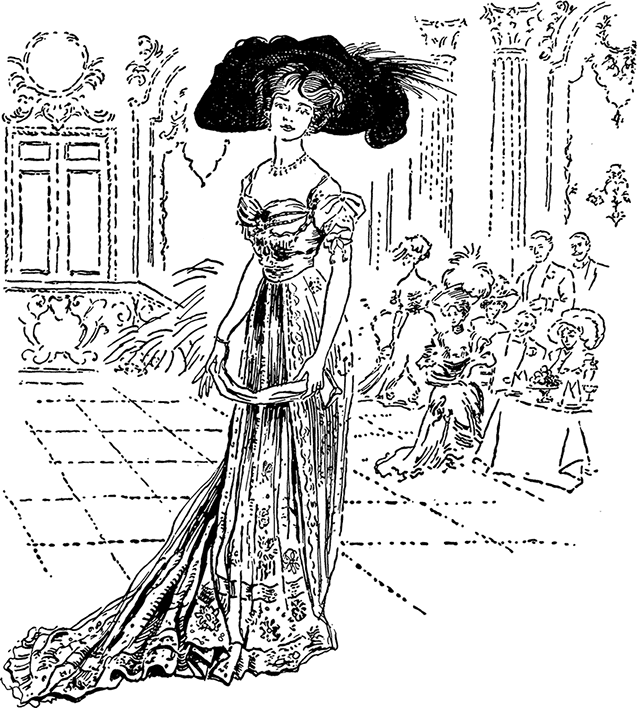

Моя тетя Джесси, одетая по моде 1913 года

Всем своим радостям и удовольствиям в нежном возрасте я обязан именно тетушке, души во мне не чаявшей и баловавшей меня, на что родители мои смотрели косо, ибо полагали, что она дурно на меня влияет. Дай они мне волю, я бы проводил в доме тети Джесси все время: там меня холили, лелеяли, угощали всякой вкуснятиной, так что по возвращении домой я будто парил на крыльях, притом что в животе бурлило и было понятно отчего. Будь у нее собственные дети, она бы их непременно избаловала, как избаловала домашних питомцев. Ее дом представлялся ребенку не чем иным, как волшебным царством, полным диковинного и таинственного. Здесь даже рукомойник манил пуще самой лакомой конфеты: мыло в мыльнице было не желтым, как у нас, а благородно-бордовым, от Пирса, по виду оно напоминало желе и имело еле уловимый волшебный запах. Мыло лежало на краю фарфоровой раковины, поверхность которой была расписана белыми и голубыми ирисами; раковина вращалась на опоре, и из нее удивительным образом исчезала вода.

Не менее любопытной была и тетушкина уборная: фарфоровый ночной горшок, который украшали нарисованные кувшинки, помещался в ящик из красного дерева и был снабжен золотой ручкой, за которую можно было потянуть и услышать нежное бульканье.

На нижнем этаже стояли огромные корзины, украшенные шелковыми бантами и наполненные ананасами, плодами манго, кремовыми яблоками и бразильскими орехами, а в воздухе, хотя был совершенно не сезон, стоял пьянящий аромат сирени. У тети Джесси имелось во множестве то, чего детям обычно нельзя: голландские шоколадные конфеты, французские глазированные орехи, всевозможные острые и пряные испанские блюда, а также экзотические сладости; все это обжигало детский язык или, наоборот, оставляло ощущение легкого холодка.

Домашних питомцев у тетушки водилось великое множество. Многих она привезла из Америки, например мартышку, которая забиралась к ней на плечо и, пользуясь своей недосягаемостью, принималась визжать и трещать, а иной раз с любопытством выглядывала из тетушкиной муфты. Мартышку тетя Джесси звала Шиншиллой, поскольку очень любила этот мех и с удовольствием надевала по всякому случаю – шиншилловыми были ее горжетка, муфта, оторочка на платьях и шляпках. Из собачек помню черного лохматого померанца Ронни, брехливого Кроху и тощего, как скелет, затянутого в черный шелк чихуахуа, трясущегося и с выпученными глазами. Впоследствии число обитателей дома пополнила рыжая белка с колоритным южноамериканским именем Танго, которая облюбовала зеленую шелковую драпировку гостиной и лепной карниз под потолком: ей, верно, казалось, что она резвится в родном лесу где-нибудь под Ла-Пасом или Кочабамбой.

Моя тетя Джесси

По торжественным дням мне разрешалось заглянуть в обеденный зал в аккурат по окончании обеда: я заставал пьянящий запах дыни и сигар. Что не удавалось рассмотреть за эти мимолетные мгновения, то дорисовывало мое воображение: в нем Джесси жила среди роскоши и последних веяний моды. Этот великолепный ореол окружал мою тетушку так же, как кольца дыма от сигар, которые курили за обедом таинственные, но веселые чужестранцы, сплошь в полосатых брюках, черных обеденных сюртуках и в галстуках, заколотых жемчужными булавками.

Именно тетя Джесси впервые позволила мне заглянуть в царство моды, ключ от двери которого имеет лишь взрослый, а ребенку, как Алисе, нужно сначала дорасти до столика, на котором этот ключ лежит. То, что вкус у тети Джесси далек от идеала, мне тогда было невдомек. Я этого не понимал, а поняв, не огорчился. Главное, что такие, как она, получали от встречи с модой истинное наслаждение и пытались разделить эту радость с тобой. Был ли у нее вкус в одежде? Какая разница, главное, что ее вкус к жизни был совершенно безупречным. В итоге, когда ей делали замечания, она не просто их игнорировала, но устанавливала свои правила, так что окружающие навсегда усвоили: кто смеется над ней, того просто точит зависть и лучше смеяться с ней вместе, присоединившись к возникающему внезапно и подхватывающему тебя бурному вихрю веселья.

Шляпные коробки тети Джесси

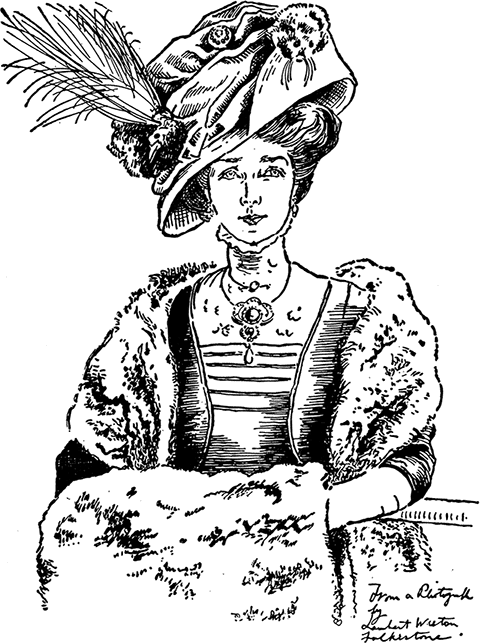

Несколько раз в год моя тетушка уезжала в Париж погулять по тамошним магазинам. Я ждал ее возвращения как праздника: не представляю, как слугам удавалось затащить по лестнице все прибывшие с ней черные с золочеными замками сундуки и при этом не разбить витражное окно наверху: каждый сундук был подобен входящему в гавань гигантскому пароходу вроде «Королевы Елизаветы» – этакий исполинский гроб, доверху набитый платьями, или туфлями, или корсетами, лентами и рюшами, эгретками, проложенными черной папиросной бумагой или тканями, из которых можно было наделать еще больше платьев. Вдобавок там оказывались десятки метров шитого бисером материала, бархата, парчи, ламе, шифона с переливающимися блестками. Один сундук, заметно больше остальных, был заполнен лосьонами, кремами в горшочках, пудрой в коробочках и всем, чем только можно наводить лоск. Наконец, среди вещей были шляпные коробки: квадратные, вмещавшие каждая по шесть головных уборов. В то время внутри коробки сверху, снизу и по бортам пришпиливались жесткие формованные вкладки из сетчатого материала, а помещаемый внутрь убор фиксировали длинной шляпной булавкой за тулью, вот и получалось, что в коробке можно перевезти целых шесть шляп, не повредив ни одной. А какие головные уборы были в то время! Под огромной круглой крышкой оказывался черный траурный плюмаж из страуса или белая эгретка из цапли, шляпка на вечер, на обед, для пикника в саду и так далее.

Пикник на пленэре у тети Джесси представлялся мне исключительно торжественным событием: я как персона грата имел возможность общаться с гостями, в отличие от всех маленьких южноамериканцев (не связанных с Джесси родством, а своих детей у нее не было): те завистливо пялились на взрослых из окон над навесом-террасой, устроенным для отдыха и угощения гостей. Помню, однажды я увидел роскошную седовласую американку очень крупного сложения, которую называли мадам Триана. Она сидела под навесом и ела пирожное, одетая в серое с абрикосовым платье: такого сочетания цветов я прежде не встречал, поэтому оно мне запало в душу. Многие годы спустя балетмейстер Фредерик Эштон говорил мне, что детские впечатления всю жизнь приносят проценты. Так и с платьем мадам Трианы: несущественная деталь очень пригодилась мне в жизни, и не один раз.

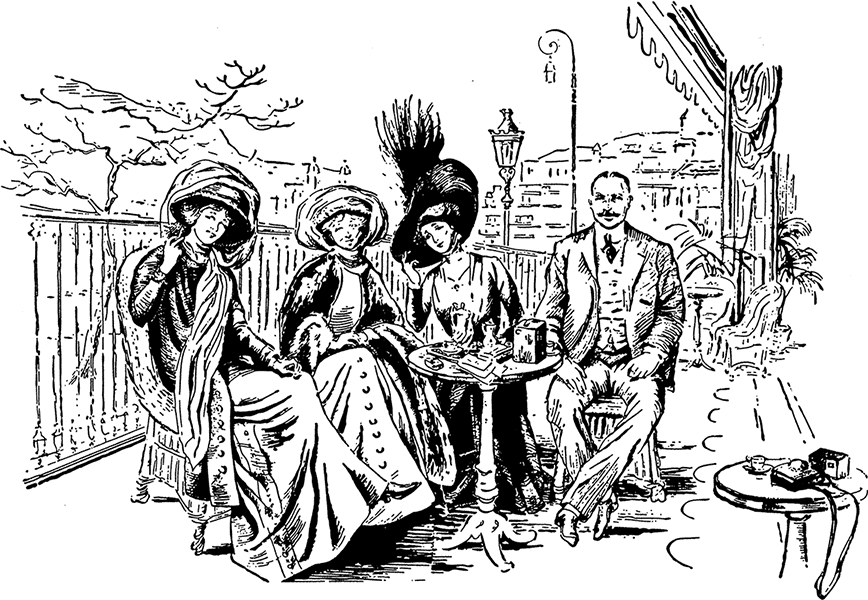

Лили Элси, Гертруда Глин, тетя Джесси и дядя Педро. С фотографии, сделанной в Биаррице

Тетя Джесси стала мученицей моды и покорно сносила все ее тяготы, как святая Женевьева Парижская. По праздникам, чтобы добиться желаемого изящества, она натягивала на себя корсет из каучука, с ракеткой в руке отправлялась на теннисный корт и играла, пока пот не польет со лба ручьями. Она мазала лицо холодной сметаной или наносила специальную белую маску для лица и пребывала в ней, не смывая, по многу часов. Несколько раз в моду в качестве косметического средства входил куриный жир, и она нисколько не гнушалась мазать им лицо. А к корсажу могла предательски прилипнуть лимонная корочка, которая помещалась туда как вяжущее средство.

Принарядиться по торжественным дням тетя Джесси просто обожала. То обстоятельство, что на наведение лоска придется потратить полдня, вызывало у нее особое наслаждение: не из бережливости, но причуды ради она нечасто обращалась к лучшим парижским портным и, вместо того чтобы купить одно хорошее готовое платье, часто приобретала шесть, как она выражалась, «заготовок». После этого она, по обыкновению, делала из обеденной залы или второй спальни ателье, где странного вида портнихи, как будто выращенные в специальном портновском питомнике и привезенные оттуда с иголками, нитками, катушками и выкройками, по образцу имеющихся у тетушки платьев и бальных нарядов кроили новые, но более ярких цветов.

С каким наслаждением заглядывал я тогда за кулисы этого действа! Но еще желанней было получить разрешение присутствовать при одевании тетушки к приему гостей. Это происходило рано утром, поскольку приемы в то время назначали обыкновенно на полдень. На полное облачение у нее уходило четыре, а то и пять часов.

К моменту нашего появления она уже стояла в комнате перед огромным, до пола, зеркалом-псише; волосы были уже уложены, перья закреплены как полагается, на лице пудра, румяна, выражение отчаяния и ни тени улыбки. Еще бы, в дни приема всем было не до смеха – смех, поселившийся в этом доме, сегодня изгонялся из него. Мой отец терпеть не мог, когда женщины красятся. Его категоричность конечно же только распалила мое любопытство. Я в изумленном восторге наблюдал, как тетя Джесси густо красит лицо, шею, руки и спину в белый цвет. Это было специальное средство, которое в моей семье именовали белилами. Веки она покрывала розовато-лиловым, щеки – ярко-розовым, губы – вишневым. Блестящие гирлянды – одна вокруг шеи, еще две в мочках ушей – уже были на ней. Камни у тети Джесси были забавные – мелкие, выложенные завитками-арабесками, словом, совершенно в духе ар-нуво, по тогдашней моде. Она обожала черный жемчуг; в центре композиции неизменно фигурировали подвеска, ожерелье и серьги с крупными жемчужинами.

Затем портниха притачивала к плечам платья парадный трен, часто из материала удивительно тонкого. Помнится, на одном таком трене черными и серебряными блестками, похожими на головастиков, была вышита и оторочена лебяжьим пухом большая хризантема. Потом она носила другое платье с треном, малиновое, и ее волосы, неизменно отливавшие рыжим, эволюционировали до красноватого оттенка, гармонировавшего с платьем. Пряди плотно прилегали к голове, их держали испанские локоны, спускавшиеся на лоб и спускавшиеся на подрумяненные уши.

Я безмерно благодарен тете Джесси не только за то, что она баловала меня и разрешала одним глазком увидеть взрослую жизнь, но и за то, что познакомила меня с кумиром детства – знаменитой Лили Элси, в то время актрисой музыкального театра, бесподобно сыгравшей веселую вдову в английской постановке. Пожалуй, ни одна актриса оперетты до нее не отличалась такой подлинно женской сдержанностью, достоинством и грацией. На детском празднике в отеле «Карлтон», куда я попал, едва научившись ходить, я смог ощутить, каково это – удостоиться чести встретиться с театральной богиней. Я, чтобы не ударить в грязь лицом, строго наказал боливийскому дядюшке доставить ей огромный букет пармских фиалок.

Лили Элси в роли веселой вдовы, 1909 год

По прошествии лет судьба, благоволившая тете Джесси, от нее отвернулась. Боливийские концессии, в которые вкладывался дядюшка, прогорели. Забрав жену, он, разоренный, возвратился в Южную Америку, где затем и умер. Овдовевшая тетя Джесси приехала в Англию, прихватив черные с золотом сундуки. Однажды рано утром, когда в доме еще все спали, у ворот позвонили, и на пороге возникло странное скукожившееся создание, в туссоровой юбке и таком же плаще, в тупоносых кремовых туфлях из телячьей кожи на лакированных каблучках – старых, вышедших из моды, превратившихся, как и сундуки, в музейный экспонат. Одежды из этих сундуков ей должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Там были ноские панамы и другие вещи из прочного материала, которые служили ей до самой смерти.

У нас тетя Джесси поселилась на правах бедной родственницы. Блеска и шика, к которому она привыкла, было уже не вернуть, но она нашла новые радости. Ей было за восемьдесят, но она по возможности не отказывала себе ни в каких доступных наслаждениях: обожала сад, восхищалась каждым листочком, каждым растением так искренне и любовно, как только умела. Тетя Джесси будто давала понять, что в жизни можно всему найти применение. В ход пошел весь арсенал былого великолепия, за исключением черных жемчужин, проданных в конце концов из-за нужды. Шиншилловые меха с годами пожелтели, но она упорно держалась за прошлое. Среди этого барахла можно было, как и прежде, обнаружить черные страусовые перья, а рядом – нашивку от того самого розового платья.

И, пожалуй, наиболее трагикомичная участь постигла формованные сетчатые вкладки, напоминавшие о великолепных шляпных коробках, которые в прежние времена заносили наверх по лестнице и складывали у витражного окна. Им в итоге тоже нашлось применение: через них она, когда готовила на кухне испанские и аргентинские блюда, цедила суп или соус: после смерти мужа тетя пристрастилась к кулинарии. Помню, я позвал на обед приятеля из Харроу. В юности я порой грешил снобизмом, проявлявшимся, в частности, в любви к строгому соблюдению церемониалов. Я так надеялся изумить товарища роскошным обедом, чтобы слуги подали все-все-все приличествующее случаю, а матушка и тетушка сидели бы рядом с юным, но весьма искушенным гостем и степенно вели с ним беседу. В этих обстоятельствах суета тети Джесси, которая, процедив стряпню через шляпную сеточку, принялась взбивать тесто для эмпанадас и испанских пирогов, показалась мне неуместной. Впрочем, позднее я осознал: все, что делала тетя Джесси, непринужденно, непосредственно, куда более соответствовало правилам хорошего тона, нежели мой напускной, искусственный аристократизм. Жаль, но многое в жизни начинаешь ценить слишком поздно: тщетно пытаешься воскресить в памяти ощущение или человека; они как будто однажды тихонько поселились внутри тебя, словно растения, спустя долгие годы окрепшие и давшие богатый урожай. Чем больше я думаю о тете Джесси, тем больше обнаруживаю великолепных даров, доставшихся мне от нее. Не блистая умом, она тем не менее обладала мудростью и принципами, знала жизнь, людей, была весела, мужественна и отважна. Она пережила Вторую мировую войну и еще долго здравствовала, но здоровье ее вопреки поговорке было не «как у быка», а как у видавшего виды «роллс-ройса» (ей бы это сравнение непременно понравилось). Если бы не рак, она прожила бы не меньше века. На смертном одре, превозмогая ужасную боль, она не смела жаловаться – лишь пила из ложечки чай так, будто это был нектар; малейшее проявление внимания и заботы со стороны близких действовало на нее как обезболивающее. Однажды хмурым и серым зимним утром ей пришлось покинуть ставшую пристанищем постель: ее повезли в больницу на рентген. Оказавшись в машине скорой помощи, она наотрез отказалась лежать, вместо этого приподнялась и стала с любопытством смотреть в окно, радуясь каждой промелькнувшей ветке дерева или чему-то еще, имевшему отношение к внешнему миру, навсегда – она это чувствовала – от нее ускользавшему.

Меня всю жизнь будет преследовать воспоминание о ее последних днях. Ослабевшая, она лежала на постели. Над ней висел ее портрет в юности: в волосы вплетены бриллиантовые звезды. Художественный вкус ей с успехом заменяло природное добродушие, но она привыкла в течение жизни окружать себя тем, что ей нравилось. Ее комната напоминала скалистый берег, по которому разбросаны источенные временем «камни»: с привезенными из Южной Америки статуэтками Богоматери удивительным образом соседствовали портреты родных и ее самой. Ее нисколько не смущало, что ценнейший антиквариат лежит в одной куче с простецкими деревенскими поделками. Она была истинной католичкой в сердце – и совершенной вольнодумкой во вкусах.

С кончиной тети Джесси будто умерла часть моего детства. Было в ней что-то, чего мне не могли дать даже родители – ведь они, будучи вершителями детской судьбы, часто прибегают к строгости ради того, чтобы их дети стали настоящими людьми. Тетя Джесси же была из совсем чужого и недоступного родителям волшебного мира. Она наполнила мое детство столь дорогими ребенку сладкими грезами. Она дарила мечту, а уходя от нее, ты вновь погружался в реальность.

Когда открыли ящик Пандоры и выпустили нечисть наружу, на дне осталась Надежда. В данном случае Надежда имела вид шиншилловой горжетки. Серый с абрикосовым, мартышка, сеточки в шляпных коробках, долгие прихорашивания перед праздником… Пожалуй, я очень виноват перед ней тем, что я на самом деле человек абсолютно не сентиментальный, а, наоборот, сухой и практичный, а потому я прячу в сундуки воспоминания о ней, как она когда-то прятала туфли, страусовые перья или розовый трен, потому что в жизни может пригодиться все. Тетя Джесси меня бы раскусила – всю ее жизнь я был для нее как открытая книга – и была бы на моей стороне.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК