Глава V Ветер перемен

Аскот в трауре

По сравнению с шестьюдесятью годами правления королевы Виктории десять эдвардианских лет – как одна короткая свадебная вечеринка. Есть мнение, что бывают эпохи упадка и эпохи подъема; похоже, что мы, со свойственными нам ностальгическими настроениями, воспринимаем перемены как признак упадка. Престиж короля Эдуарда был так велик, что смерть его в 1910 году показалась началом раскола западноевропейской цивилизации и общества, который неминуемо произойдет в ближайшие три-четыре десятилетия. Того, что уже спустя четыре года разразится мировая война, предвидеть, естественно, никто не мог.

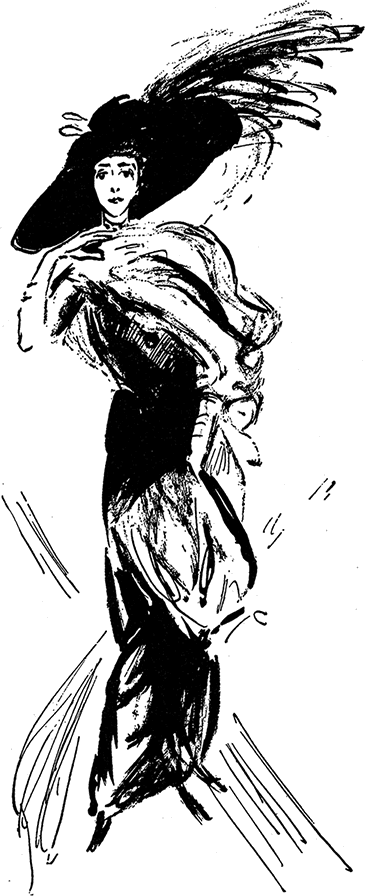

Для Англии, скорбевшей по ушедшему монарху, знаковым мероприятием стал так называемый Аскот в черном. С началом сезона в год траура представители высшего света появились на трибунах аскотского ипподрома с ног до головы в черном: мужчины облачились в черные пиджаки, повязали черные галстуки, нахлобучили черные шляпы и носили черные зонты в руках, затянутых в черные перчатки.

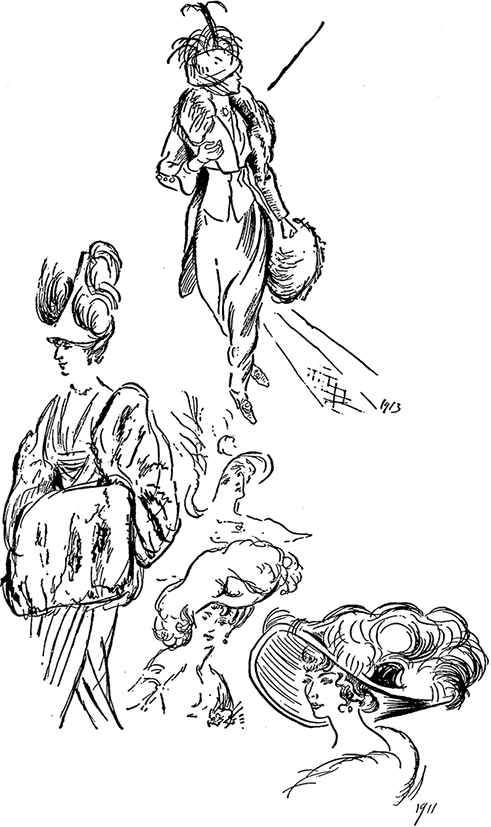

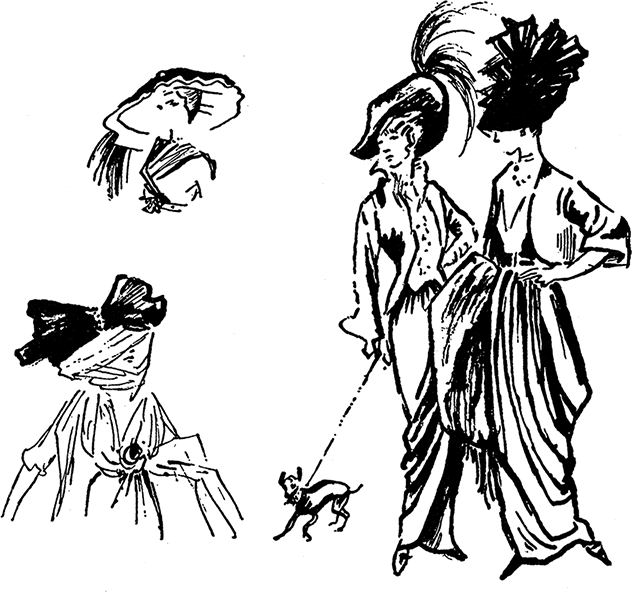

В черных траурных нарядах дамы стали похожи на больших ворон или, может быть, райских птиц, собравшихся на готический карнавал. Черные платья с черной оторочкой, черные кружевные зонтики и огромные, не чета прежним, черные шляпы наводняли местность до горизонта, насколько хватало глаз. Известно, что мода, перед тем как безвозвратно уйти, устраивает какой-нибудь каприз; вот и теперь, прежде чем сгинуть под топором палача, она сотворила причудливые головные уборы. Все эти непомерные шляпы, часто сдвинутые набок и украшенные перьями черного страуса в сочетании с перьями цапли, райской птицы и черной вуалью, служили знаком траура не столько по королю, сколько по ушедшим славным временам.

Аскот в трауре

Слава, впрочем, никуда не делась. В переходный период от эдвардианских сигар к сигаретам в обществе и на театральной сцене появились свои звезды, и далеко не самой тусклой была незабываемая Лина Кавальери.

Говорили, что во всем мире нет женщины красивее Лины. Ее можно считать современницей Габи Делис, но только хронологически: трудно найти двух менее похожих дам.

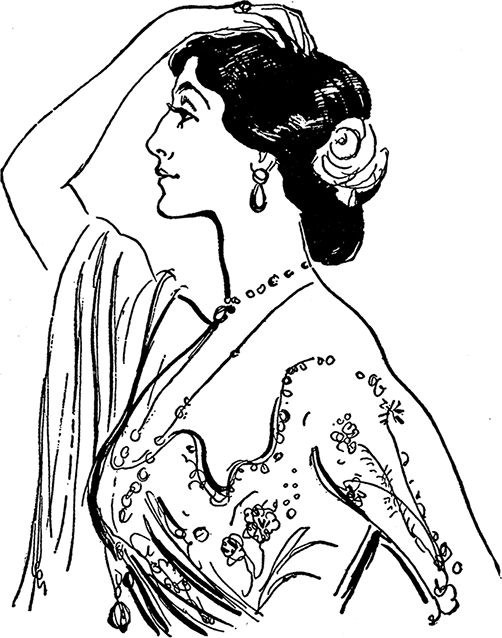

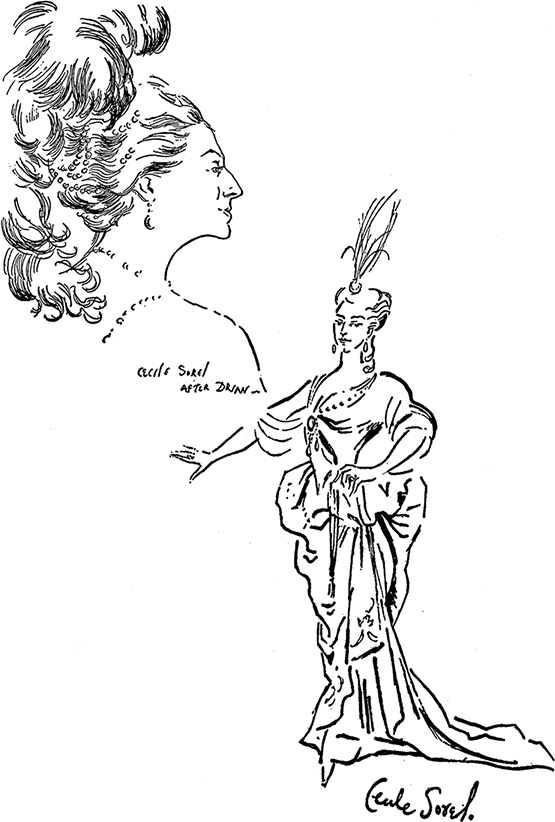

Кавальери блистала не в мюзик-холле, но в опере, и даже если имела отношение к полусвету, то резко отличалась от его типичных представительниц. Критики в один голос заявляли, что голос ее не дотягивает до уровня Луизы Тетраццини или Джеральдины Фаррар, да и телосложением она была хрупка и невелика ростом, так что в роли богини смотрелась бы неубедительно. При всем том она была наделена неподдельной классической красотой: тонкая шея, скуластое лицо, римский профиль, которому идеально шли черные локоны, зачесанные на пробор как у испанской танцовщицы и собранные на затылке.

Уже в юные годы у Кавальери проявились жесты, осанка и грация женщины в расцвете лет. До Первой мировой войны у дам было не принято молодиться: напротив, идеалом женской привлекательности признавалась зрелость. Во всем существе певицы как будто чувствовался многолетний груз пережитого; этот образ тоскующей Коломбины особенно подчеркивали большие печальные глаза и чуть приподнятые брови, выражавшие отнюдь не удивление, а потаенную грусть. Печальны – правда, с оттенком чувственности, – были и ее губы. В целом же она напоминала портрет работы Мурильо.

Газеты периодически рассказывали о ее появлениях в полусвете, причем рядом с дамами с куда более сомнительной и даже сильно запятнанной репутацией. Она походила на Афину Палладу, которая время от времени снисходит до общения с гетерами. Кавальери была невероятно женственна и при этом походила на царицу или герцогиню, бесстрастную, как мраморная статуя. Спину ее до самой шеи словно держал идеально ровный стержень. Неизвестно, кто научил ее этой грации, главное, что благодаря такой осанке в каждом ее движении ощущались властность и величие. Она подчеркивала свою итальянскую яркость и умела быть непохожей на других – южная валькирия, изящная и миниатюрная. При разговоре она живо и изящно жестикулировала, что запечатлено на многочисленных снимках. Вот она правой рукой элегантно теребит длинную жемчужную нить. Или воздела руки над головой и сцепила в замок: у нее этот жест, известный нам по картинам, изображающим одалисок, совсем не кажется вульгарным, Кавальери его будто переосмыслила. Еще есть фотографии, где она, затейливо выгнув руку, касается кончиками пальцев темени, другую руку держа на поясе.

Лина Кавальери

Дебют Кавальери в Нью-Йоркской опере состоялся почти в одно время с появлением Габи Делис. Тогда же Лина вышла замуж за состоятельного американца, но вскоре с ним разошлась. Во время войны она вернулась в Италию, на родную фабрику, где когда-то была чернорабочей. С окончанием войны она снова уехала в Америку вместе со вторым мужем Люсьеном Мураторе, французским тенором. Они вместе гастролировали по Штатам, Кавальери начала сниматься в немых фильмах.

В начале 30-х итальянская дива (чья жизнь вдохновила режиссера Эдварда Шелдона на создание фильма «Роман») зачастила на Вашингтон-сквер и вращалась в тамошних кругах. Там на одной вечеринке я ее и приметил. Она была уже далеко не в самом расцвете, но какой фурор производили ее смугловатый цвет лица и шелковистые черные волосы! Прямая осанка осталась прежней, как и гордая посадка головы. Она была в платье из черного бархата с глубоким вырезом без украшений, точь-в-точь как на портрете мадам Икс кисти Джона Сарджента. После той вечеринки я о госпоже Кавальери очень долго ничего не слышал. Человеческая трагедия разворачивается во времени: какая огромная пропасть между великолепием Нью-Йорка 1913 года, рукоплескавшего блистательной певице, и разрушенной Флоренцией 1944 года, где во время бомбардировки погибла Кавальери!

Имя Лины Кавальери неразрывно связано с именем другой особы – леди Дианы Мэннерс – и аристократического клуба «Соулз» – «Души». На исходе эдвардианской эпохи в Лондоне возникло что-то вроде кружка любящих пофилософствовать аристократов, политиков и богемы: это сообщество не без иронии и именовалось «Души». Их объединяла любовь к литературе и утонченность вкусов, не чуждо им было и творчество. В кружок среди прочих входили леди Дезборо, леди Рибблздейл, леди Излингтон, леди Литтон, лорд Бальфур, Гарри Каст и Эван Чартерис. Да-да, были там души и мужского пола. Впрочем, самой мятущейся среди них была душа герцогини Оксфорд и Асквит, одной из «учредительниц». Много лет спустя она вспоминала: «Мне хватало моей врожденной предприимчивости, интуиции и наблюдательности, чтобы даже среди молодежи моментально и безошибочно выделить кандидатов в клуб; кроме того, среди «душ» (так называли меня и моих подруг) не было людей, которые не пользовались бы мировой известностью… Сегодня подобных кружков просто нет: у нас дома лицом к лицу встречались и вели споры непримиримые политические противники, притом что в других жизненных обстоятельствах их пути не пересекались. В том и состояла особенность нашего сообщества, которая его прославила».

Политика – далеко не главное, что занимало «Души». Так, произвела фурор и быстро распространилась введенная ими мода прикалывать к платью стеклянной брошью лавровый листок. Вообще, вкус у них был рафинированно прерафаэлитский, в духе первых выпусков журнала «Yellow book» – «Желтая книга». Буйству красок Россетти был дан решительный отпор: предпочтительнее были тона бледно-серые или серо-зеленые, как в детских книжках Кейт Гринуэй. Свои дома «души» украшали скромным моррисовским коленкором, а место комнатных цветов с успехом занимали листья: в комнате на каминной полке мог стоять единственный стакан, в котором, как в пробирке, хранилась веточка жасмина, а в прочих вазах, разбросанных по комнатам с блеклыми стенами, – стебельки розмарина и тмина, побеги магнолии. Обитательницы этих домов предпочитали длинные плиссированные платья.

Миссис Обри Херберт в роли невесты.

Члены клуба «Соулз» непременно прикалывали брошью пару листьев лавра

Непременной участницей сборища была Вайолет Мэннерс, герцогиня Ратленд, славившаяся своей красотой. Она носила волосы на греческий манер – спереди челка, сзади шиньон – и была неравнодушна к бежевым платьям с длинным треном, к которым обыкновенно надевала кружевной чепец с завязками. У Вайолет было три дочери, которых одевали всегда странно и в целом воспитывали в соответствии с высокохудожественным вкусом матери.

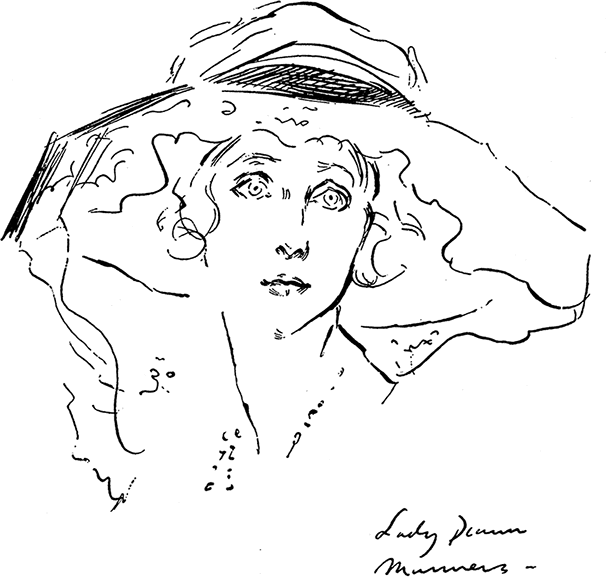

Младшая и самая очаровательная из них, леди Диана Мэннерс, была очень светловолосой. Вместо обычного муслинового платья, какие носили ее сверстницы, мать одевала девочку в черный бархат. Когда пришла пора юной Диане выйти в свет, она предстала перед публикой не в обычном для девушек ее круга бело-розовом платье, а по настоянию матери облачилась во все светло– и темно-серое, тем самым подчеркнув удивительный переливчатый, только ей свойственный цвет лица. На скачках в Аскоте леди Диана Мэннерс, в отличие от сверстниц в соломенных шляпках с лентами или розочками, появлялась в огромной нарядной шляпе, украшенной колосками черной пшеницы либо серым кружевом. В то время были популярны исторические инсценировки, в которых, забавы ради и в целях сбора средств, участвовали важные особы. Такие маскарады леди Диана любила посещать в совершенно непредсказуемых нарядахе: так, если образ английской королевы или любовницы короля Людовика пришелся ей не по нраву, она могла уговорить подружек вместе изобразить лебедей, причем мать, не предупредив остальную стаю, выбрала для дочери роль черного лебедя.

Дети герцогини Ратленд воспитывались приблизительно одинаково. Одно из наставлений звучало так: «Если хотите держаться самым достойным и изысканным образом, хотите обладать красотой и истинно женской грацией, вам лучше всего внимательно присмотреться к Лине Кавальери, к ее самым мелким движениям и жестам».

Пожалуй, этому совету прилежнее всех последовала сестра леди Дианы, черноволосая Марджори, ставшая верной ученицей Кавальери. Сегодня уж и ее дочери, внучки старухи герцогини, повыходили замуж и обзавелись собственными детьми. Не знаю, понятно ли им, но их фирменные причуды – все эти вскинутые брови, прогнутые спины, заломленные руки, игра ожерельем – так или иначе заимствованы у Лины. Поэтому Кавальери не умерла, ведь возникла целая школа имени этой женщины. Ее жизнь – прямое подтверждение тому, что даже особа незнатного происхождения может быть утонченной и аристократичной по своей природе, что даже мудрая пожилая герцогиня, наделенная чувством прекрасного, не найдет для своих детей лучшего примера, чем работница с табачной фабрики, знавшаяся с куртизанками. Словом, история, достойная пера Карен Бликсен.

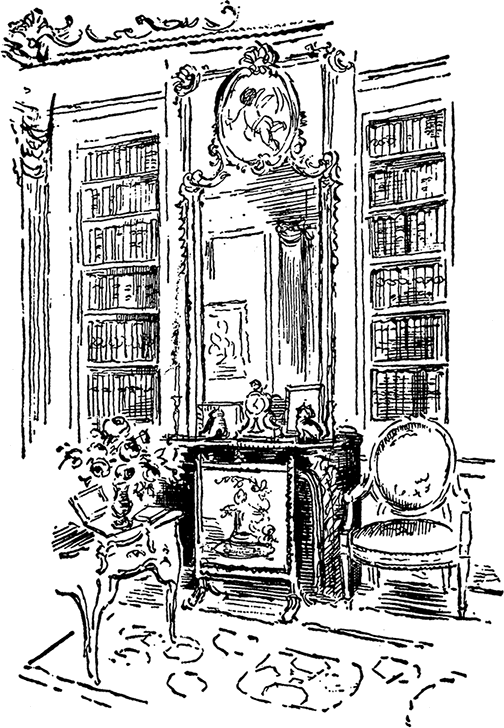

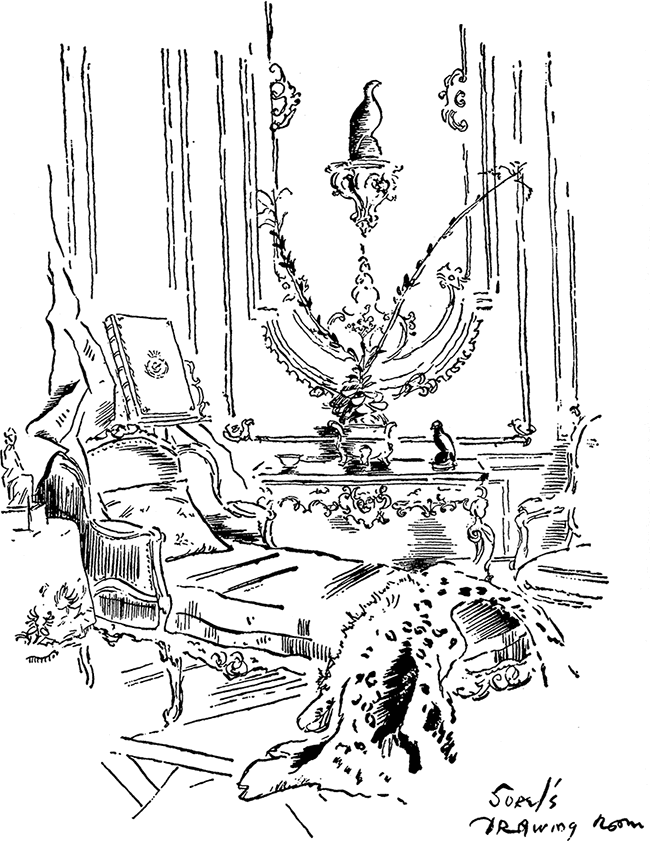

Из звезд, блиставших на сцене еще до Первой мировой войны, самой живой и яркой была Сесиль Сорель. Она обладала редким сочетанием качеств – сценического таланта и тончайшего вкуса в обыденной жизни. В юности ее фотографировала сестра, супруга небезызвестного Леопольда Эмиля Рейтлингера, фотомастера; на снимках Сесиль предстает закутанной в шелка и меха, в совершенно исполинских головных уборах. Она подбирала предметы гардероба в духе французского неоклассицизма, ее стиль жизни отличался своеобразием. Располагая немалым состоянием, актриса по совету маркиза Бони де Кастеллана и архитектора Уитни Уоррена превратила свои величественных пропорций апартаменты на набережной Вольтера в дворец удивительной красоты и роскоши. Она питала слабость к леопардовым шкурам и охотно это демонстрировала. Леопардовый узор она, вероятнее всего, полюбила благодаря картинам Ларжильера и Натье, но не это удивительно: главное, что это ее пристрастие повлияло на моду следующей половины века.

Стояла у нее в доме и довольно редкая мебель, например изысканный шезлонг, формой напоминавший гондолу. Он был обит потрясающей красоты старинным зеленовато-синим бархатом. К нему прилагались столь же прекрасные стулья работы мебельщика Крессана. Интерьер украшали бледно-голубые и золотые резные панели. Против удивительно красивой китайской ширмы она поставила два кресла с алой обивкой.

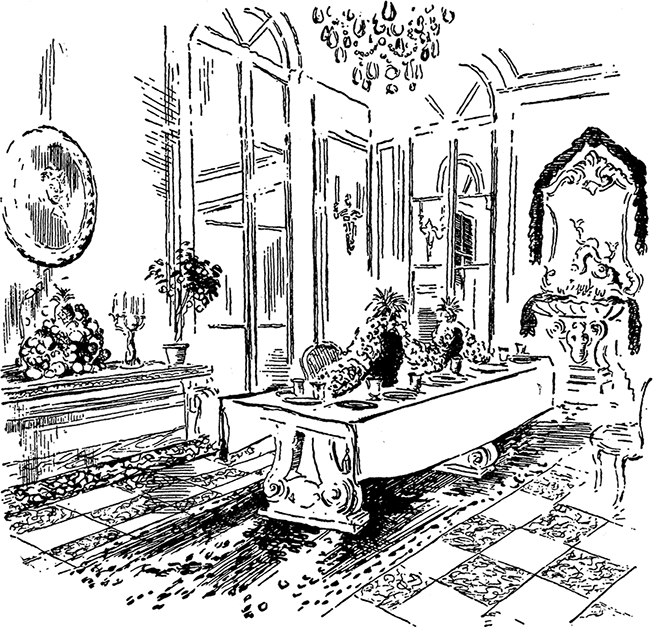

Место в спальне на подиуме под балдахином занимала необъятная, в стиле Людовика XVI, кровать. В книжных шкафах с изысканными бронзовыми накладками в виде китайских драконов и бирюзового феникса – книги в великолепных тисненых переплетах. Благодаря тончайшему вкусу хозяйки все было идеально подобрано. Имелась у Сорель и «малая гостиная», в которой сегодня не побрезговал бы поселиться какой-нибудь интеллигентный богач. Но, пожалуй, понятию о роскоши точнее всего соответствовала обеденная зала: пол, мощенный белыми и густо-красными квадратными мраморными плитами, был устлан леопардом. На светло-бежевых стенах также отделанных мрамором, красовались резные каменные медальоны. Мраморный обеденный стол как две капли воды походил на обеденный стол в Версале. На него стелили золототканую скатерть. В день званого обеда стол украшали гирлянды из алых маков и красных гвоздик, подвешенные на высокие подставки, декорированные красным виноградом.

Уголок в спальне Сорель

Уголок в гостиной Сорель

Уже в начале века жилище Сорель запечатлели на цветную пленку. Глядя на сохранившуюся журнальную иллюстрацию, даешься диву, как мало здесь вещей дешевых и бессмысленных: ни аляповатых подушечек, ни папоротников или пальм – взгляд не утомляется. Перед нами пример тонкого вкуса, причем очень индивидуального. При этом сегодня довольно трудно сказать, сколько здесь собственных, оригинальных идей хозяйки: с тех пор слишком многие ей подражали.

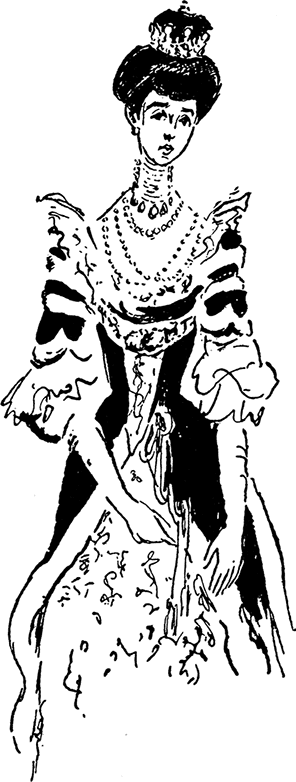

Упомяну и еще одну даму эдвардианской эпохи, которая не имела отношения к миру моды, но была элегантнее многих своих легендарных современниц, – американку Консуэло Вандербильт, прелестную наследницу несметного состояния, ставшую впоследствии герцогиней Мальборо, а затем мадам Бальсан.

Она отличалась исключительной стройностью и статью, высокая, с осиной талией, при всем при этом она никогда, даже в юности, не производила впечатления хрупкой особы: спина – стержень, лицо – камень – ни дать ни взять богиня крито-микенского периода. Обладательница невыразительной, но подтянутой фигуры и церемонных манер, она посвятила жизнь тому, чтобы сделать свой силуэт более легким, воздушным.

Консуэло, герцогиня Мальборо, в некотором роде кумир

С тех пор как Консуэло Вандербильт надела на коронацию короля Эдуарда знаменитый бриллиантовый корсаж, который несказанно украсил изначально убогое платье пэрессы, мода изменилась: примерив канотье, большие нарядные шляпы, чепчики и колокольчики, наша героиня в итоге сделалась седой дамой в ранневикторианской фетровой шляпке, украшенной пармскими фиалками, но не утратила своего природного жеманства. Миниатюрное личико, правильное, будто цветок примулы, улыбка, чуть прикушенная губа, вздернутый, с выразительными ноздрями носик успели запечатлеть Поль Эллё, Джон Сарджент (автор великолепного семейного портрета, украсившего Бленхеймский дворец), а также многие другие художники того времени, но лучше всех ее черты сумел схватить главный знаток моды и ценитель женской красоты – великий Больдини.

Кисть этого мастера, коснувшись полотна, наполняла его редкой живостью и силой. Больдини несколькими уверенными штрихами умел создать ослепительный блеск, присущий героине его портрета в моменты наивысшего ее триумфа. Этот миниатюрный итальянец создал серию полотен, с которых смотрят герцогини и кокотки, стоящие на сверкающем паркетном полу, изогнувшись в немыслимых позах, так что остается только гадать, как они умудряются сохранять равновесие на высоченных каблуках. Но рядом художник предусмотрительно изображает, например, светло-коричневое кресло с круглой спинкой, в которое героиня, не удержав сложнейшей акробатической позы, может приземлиться. Больдини помещает своих героинь в крайне неестественную для их времени обстановку. Они напоминают птиц, готовых взлететь, художник словно подвешивает их в невидимом шелковом гамаке, где они балансируют с огромным трудом. Эгретки, тюлевые шарфики, причудливые локоны, затканные серебром трены, отведенные в стороны руки – все кружится в вихре сочных мазков.

У Больдини чувство стиля куда острее, чем у американца Сарджента. У последнего наряды героинь невыразительные, он выбирал их с тем расчетом, чтобы они не устарели (и, надо сказать, прогадал), у итальянца же женщины одеты точно по моде своего времени: так, на светской львице Рите Лидиг – боа и платье от Калло, и на другой даме однозначно угадывается наряд от мадам Шерюи. Больдини на своих полотнах умел сосредоточить все лучшие творения мастеров с рю де ла Пэ и Вандомской площади. С течением лет он начал творчески выдыхаться, переключился на большие полотна, и в конце концов его произведения подернулись тем налетом вульгарности, который так охотно переняли Кеес ван Донген и Жан Габриэль Домерг.

В манере Больдини

Набросок с портрета герцогини Грациоли кисти Больдини

Ранние миниатюрные эскизы Больдини – чаепитие в саду, устроенное дамами в кружевных платьях, кулуары показа мод, зашторенная от дневного солнца гостиная – написаны с большим чувством и изысканностью. Сегодня их художественную ценность и мастерство автора явно недооценивают. Но даже в поздних – поверхностных и кричащих – работах художнику удается передать зрителю свою искреннюю радость от изображенной им чепухи. Даже от самых пошлых его творений мы не в силах оторваться.

Если говорить о безвестно канувших призраках прошлого, героях позавчерашних дней, то на ум приходит имя барона де Мейера. Сегодня о нем почти не помнят, а между тем его лучшие работы то и дело появлялись на страницах «Vogue», чем обеспечили журналу успех. По происхождению немец, барон де Мейер проживал в Лондоне со своей женой, блистательной и модной светской дамой. Судьба де Мейера схожа с судьбой шотландца Октавиуса Хилла: тот, будучи изначально посредственным художником, сумел стать великим фотографом. У барона, стремившегося уйти от реальности, имелись собственные представления об изысканности и элегантности, коих он и старался по мере сил придерживаться. Ему удалось расширить возможности фотокамеры и создать подлинно импрессионистские портреты своих современниц. Поразительное мастерство, проявлявшееся каждый раз по-разному, позволяло раскрыть в портретах скрытую утонченность героинь, отразить их душу. Творческий гений одерживал победу над бездушностью аппарата. При помощи всяких хитростей он добивался нужной тонкости деталей, а на дефекты, считавшиеся недопустимыми, просто закрывал глаза. Дамы в серебряной парче и тиарах были для него податливым материалом, свет на его снимках напоминал блики на воде, как на картинах Уистлера, или солнечные пятна среди густой листвы. Подобно многим истинным художникам, де Мейер передавал ощущение от образа и никогда не доводил работу до полного завершения, наоборот, не боялся оставить ее незаконченной.

Барон де Мейер со своей шикарно одетой женой жил в богатом доме, устраивал пышные празднества и тянулся к роскоши, он первым из фотографов сумел уловить суть светской жизни. Он был большим снобом: если его приглашали фотографировать ту или иную даму, это автоматически означало, что статус ее в обществе вырос. Безошибочно угадывается авторский почерк де Мейера: если в кадр попала безделушка на столе, то эта безделушка должна представлять высокую художественную ценность, как, впрочем, и стол, на котором она стоит. Он был едва ли не первым в мире фоторедактором – утверждал наряд своей модели, мог подправить линию рукава или бант, чтобы кадр получился удачным. Барон был новатором фотографии, и пускай даже профессионалам его имя не очень известно, многими приемами современной студийной фотосъемки и даже синематографа мы обязаны именно ему.

Я страстно мечтал встретиться с тем, чьи работы оставили в моем творчестве неизгладимый след. Я хотел узнать ближе, разгадать человека, которого боги наделили несомненным художественным даром. Увы, последнеее мне не удалось. К моему скромному дому в Уилтшире, в расселине между холмами, де Мейер скатился по крутому склону на огромном гоночном кабриолете небесно-голубого цвета, разметав по дороге гравий и известковые комья и вспугнув кроликов. За рулем сидел шофер в ливрее под цвет машины, пассажиром, высокий человек без возраста, с крашеными волосами, также был облачен в голубой костюм и берет. Моих гостей, людей в общем-то простых, его неожиданный приезд удивил; должен признать, меня и самого несколько смутили странные манеры гостя. Боюсь, что бедняге не удалось произвести тот эффект, на который он рассчитывал. Наверное, его приняли недостаточно дружелюбно, он запаниковал и стал вести себя неестественно, фальшиво: во время беседы вскидывал брови, словно плохой комедиант, разговаривал пронзительным фальцетом, глотая звуки. Он подбирал слова одно неудачнее другого, постоянно нервно хихикал. Я был обескуражен: все шло совсем не так, как я рассчитывал и представлял. Чтобы как-то спасти положение, я решил публично представить моего давнего кумира, умевшего вдохнуть в фотографии волшебство, секрет которого я мечтал разгадать. Но произнося заученный монолог, я заметил, что на лице моего гостя застыла обиженная гримаса. Я его явно раздосадовал. Вероятно, моя непростительная ошибка состояла в том, что я завел разговор о фотографии – с тем же успехом я мог поинтересоваться, какой фиксаж он применяет для своих работ.

Если бы мне довелось встретиться с этим странным человеком снова, я, вероятно, нашел бы с ним общий язык, разузнал секреты его художественного видения. Но очень скоро небесного цвета мотоколяска уже несла свой лазурный экипаж назад к вершине холма, увозя с собой нераскрытую тайну, к разгадке которой за много лет мы так и не приблизились.

Ранние снимки де Мейера, созданные начиная с 1900 года, стоит выделить отдельно. Они трогают душу не меньше, чем импрессионистские полотна Берты Моризо: трудно найти образ бесхитростнее и проще, чем замершая в ожидании мадам Эррасурис в платье из черной тафты и увенчанной эгреткой шляпке. Женщина почти отвернулась от зрителя, при этом мы не в общих чертах, но совершенно точно понимаем характер героини, ощущаем масштаб ее личности, воспринимаем окружающую ее атмосферу.

Так рассказать о ней не смог бы даже писатель. Графиню де Грей, впоследствии маркизу Рипон, я воспринимаю только на фото, сделанном бароном, где она запечатлена в наряде из серебряной парчи, с тиарой на голове. Только этот снимок подчеркивает все то, что известно об этой величайшей личности и меценатке, увидеть которую мне, увы, не довелось, но которая ассоциируется у меня с удивительным изяществом, щедростью и забытым ныне очарованием. То же касается портретов легендарного Нижинского – он на них ровно такой, каким его описывали восторженные поклонники: летящий, невесомый, живой. Ведь застывшая в жеманной позе груда мышц, которую запечатлел Александр Бассано, никак не соотносится с воспоминаниями современников о великом танцоре. Де Мейер же со свойственным ему легкомыслием, новаторским духом и озорством снимал Нижинского на сцене – в «Призраке Розы», «Послеполуденном отдыхе фавна», в «Шехеразаде» в роли раба или же принца в «Павильоне Армиды», и все это в течение одного дня. В итоге за необычным обликом артиста мир разглядел фантастическую гибкость тела, юношеский пыл, поэзию и бурление чувств. Таким Вацлав Нижинский и вошел в мировую историю.

С годами живописец блестящей эпохи барон де Мейер пришел в фотоискусстве к тому же, к чему Больдини пришел в живописи: к гротескному пафосу – но даже тогда он умел передать восхищение и радость, которое дарили ему прелестные картинки, запечатленные на его снимках. Он часто снимает модель сидящей в грациозной позе: рука на бедре, голова гордо вскинута и повернута в полупрофиль, как на античном барельефе; серебряное кружево, ткани, жемчуга и ракушки непременно сияют, луч солнца играет на девственно чистом лепестке белой лилии, отражается в паркетном полу, играет в зеркальных панелях дверей, фейерверками пляшет в замысловатых хрусталиках люстры – всем этим мельчайшим деталям первый и непревзойденный фотограф моды даровал жизнь вне времени.

Каждый модный дом работал в своей уникальной манере

Итак, барон де Мейер, Больдини и его дамы, Сесиль Сорель, Лина Кавальери и «Души» – все они так или иначе оставили свой след в изменчивом мире моды. Пожалуй, самым странным образом повел себя барометр женского стиля накануне и во время Первой мировой войны. В той войне Париж оставался свободным городом, а потому модная жизнь здесь продолжала бурлить и кипеть.

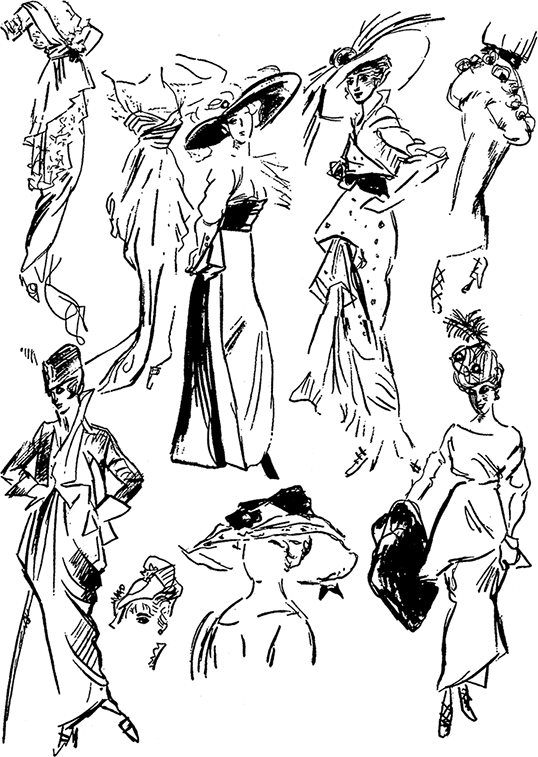

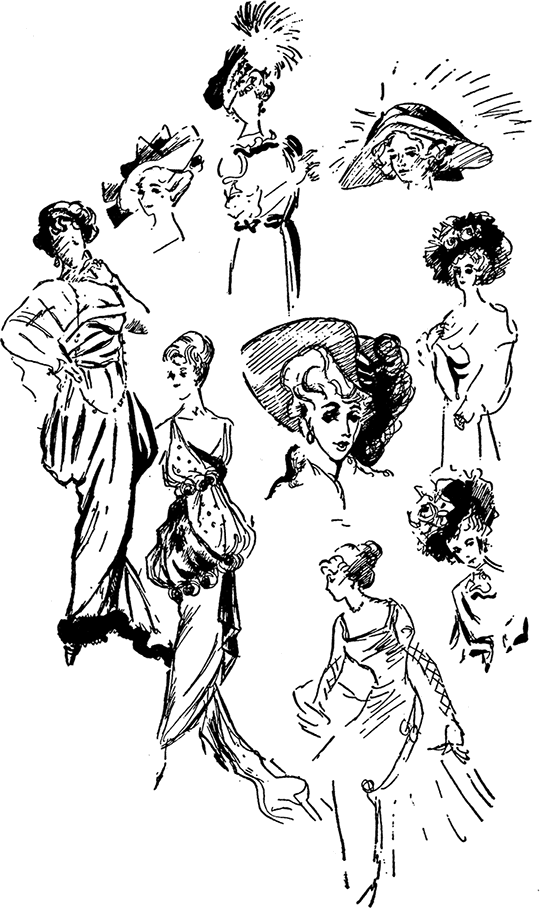

В период с 1914 по 1918 год погибло 10 миллионов мужчин, однако тогда война (в отличие от того, что мы видим сейчас) оставалась исключительно «уделом джентльменов». Не было точечных бомбежек и массированных налетов на мирные города, не было длительной оккупации. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в некоторых своих аспектах парижская жизнь, если не считать некоторых поправок на военное время, никак не изменилась. В преддверии мировой катастрофы мода вдруг стала настолько пестрой и изменчивой, что следовать ей во всем и всегда было уже невозможно. Фижмы и другие причуды из эпохи Директории и ампира соседствовали с викторианскими турнюрами. Дама считалась тем элегантнее, чем больше стилей сочетал в себе ее наряд. Каждый модный дом работал в своей уникальной манере: так, Пакен отличалась от Лаферьер, Дусе был совсем не то, что Венсан-Лашартруай, Ребу или Камиль Роже. Ворт не имел ничего общего с Редферном. Преме вернулся к мотивам 80-х годов XIX века. Бир предпочитал рококо, а Дойе тяготел к фасонам времен второго ампира. Пол-Парижа было затянуто в тугие викторианские лифы, другая же половина носила бесформенные туники до колен. В то время мотивы моды звучали нестройно, вразнобой.

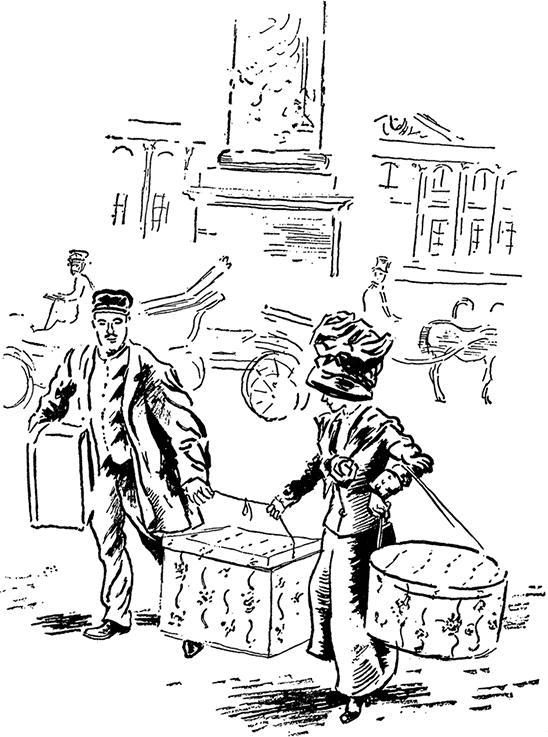

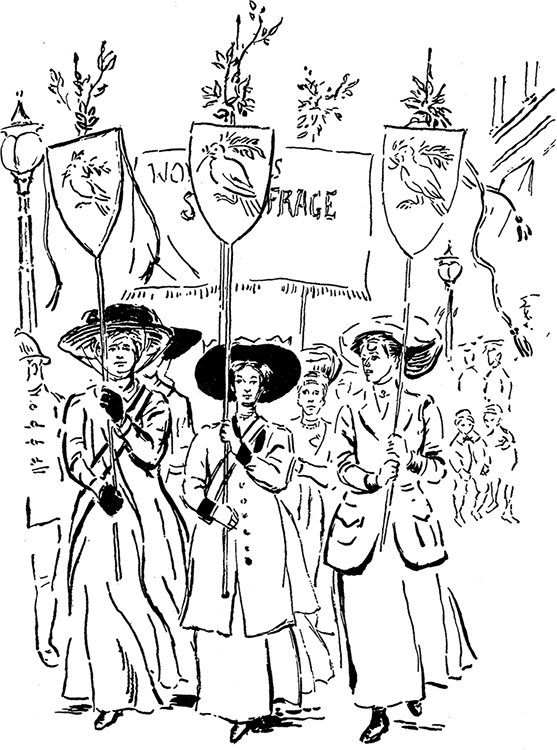

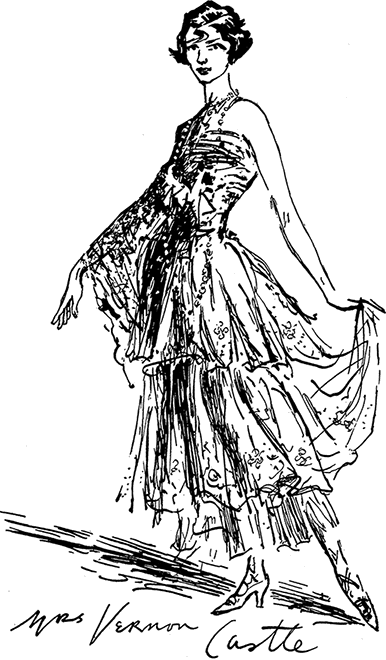

Не секрет, что изменения в моде были так или иначе связаны с расколом в обществе: они отражали социальные перемены, словно тени на стене в притче Платона. Суфражистки принимались отстаивать права женщин, которые в то время, как назло, выглядели женственно, как никогда; что касается морали и правил этикета, то их встряхнули и перемешали, как придуманные как раз в те годы коктейли. Автомобили стали больше и мощнее, поезда – длиннее и быстрее, развивалась авиация, жизнь закружилась в буйном вихре. Вошли в моду танцы, устраивались светские танцевальные вечера, куда ходили вопреки всяким приличиям, ради флирта. Объявились дамские угодники и кокетки, жаждущие мужского внимания. Это были замужние дамы без спутников и деловые люди, норовившие сбежать из конторы на час пораньше и потанцевать завезенное контрабандой из Аргентины танго, или матчиш, бани-хаг, гэби-глайд и касл-уок: создатели последнего, танцоры Вернон и Айрин Касл, были тогда в зените славы.

Госпожу Касл свет признал и встретил ликованием, которого достоин лишь тот, кто, по словам Вордсворта, способствовал скорейшему развитию нашего вкуса. Своим появлением она внесла новизну в женский наряд. В то же время ее новаторство публика принимала так охотно по одной причине: мы принимаем «новое», если уже питаем к нему скрытую страсть, и тоскуем по нему, и бессознательно готовим себя к его приходу. Нет ничего удивительного в том, что в период раннего Стравинского и увлечения Пикассо кубизмом в мире моды взошла и эта ярчайшая звезда. Если Стравинский и Пикассо воплощали современность в музыке и живописи, то Айрин Касл воплощала ее в моде и светской жизни. Несомненно, балет «Весна священная» ложился на слух не всем, как и «Авиньонские девицы» кое-кому резали глаз, но по прошествии лет те же самые уши и глаза открылись и приняли прежде решительно отвергнутые творения. Что касается Айрин Касл, то такого временного интервала не понадобилось, возможно потому, что модницы более восприимчивы к новому, нежели ценители искусства.

Барометр женской моды колебался самым странным образом

Суфражистки принимались отстаивать права женщин

Весной 1911 года, когда Англия готовилась к коронации Георга V, в Нью-Йорке были анонсированы премьеры оперетт Виктора Герберта, «Шоколадного солдата» Оскара Штрауса, «Розовой дамы» Ивана Карилла с очаровательной Хейзел Доун в главной роли. На подходе был Ирвинг Берлин со шлягером «Александр регтайм бэнд». Если до сих пор танцевали традиционный вальс, бостон, тустеп, то теперь «самым писком» были танго и уанстеп; воплощением пришедшего в танец нового современного стиля стали супруги Касл.

Молодые влюбленные Вернон Касл и Айрин Фут на какое-то время решили сойти с американской сцены, и тому была официальная причина: спектакль нью-йоркского театра, в котором они участвовали, закрылся. Танцоры не видели почти никаких перспектив; Вернон Касл подумывал об участии в парижском ревю, хотя и плохо себе представлял, как это будет. И в итоге, сам того не осознавая, принял мудрое решение.

Пара отправилась на пароходе в Париж, где супругов по-прежнему преследовали злоключения. Устроившись в сомнительном гостевом доме на левом берегу Сены, экономя каждую монету, будущие супруги тщетно ждали, когда их позовут в театр. Вместо этого их пригласили танцевать в Кафе-де-Пари. На афише в фойе красовались их фотографии и подпись: «Tous les soirs, au souper, Vernon and Irene Castle, dans leur danses sensationelles»[3]. Эти самые «danses sensationelles»[4] предполагалось исполнять в специальных сценических костюмах; вероятно, пара должна была показывать новомодные джазовые движения. Как раз тогда Вернон и Айрин обручились, а на следующий день после помолвки хозяин кафе сделал широкий жест и пригласил их отобедать. Они сидели, испуганно глазея на разодетых посетителей, пока их внезапно не окликнул русский граф, расположившийся за соседним столиком и узнавший их по фотографии. Граф настойчиво просил станцевать для него здесь и сейчас; супруги и не заметили, как поднялись на сцену прямо из гущи нарядной публики, одетые вопреки уговору с хозяином в то, в чем пришли: Айрин, в частности, была в свадебном платье со шлейфом и голландском чепце, который впоследствии стали носить дамы по всему миру. Такой наряд, надо полагать, несколько сдержал их пыл, не дал продемонстрировать акробатические па. В итоге – бешеный успех.

С того момента предложения и приглашения посыпались на них буквально градом. Каслы теперь выходили на сцену исключительно из зала и только в бальных нарядах. По возвращении в Америку их встретили как мировых звезд. Вскоре они обзавелись собственным рестораном для танцевальных вечеринок и танцклассом на Восточной 46-й улице в Нью-Йорке. Отсюда, из Касл-Хауса, они как король и королева правили миром современного танца.

Теперь они выступали в новом ночном клубе на крыше театра, в названии которого – «Castles in the Air» («Воздушные замки») – удачно обыгрывалась их фамилия. Их взяли в мюзикл «Смотрите, не споткнитесь!», где они стали получать шесть тысяч долларов в неделю. Из скромной парижской квартиры они переехали в особняк в районе Манхассета. Вернон начал играть в поло и завел гончих.

Мир заболел танцами. Один за другим возникали стили: в 1915 году пришел фокстрот, в итоге переживший все остальные. Многие рестораны, пытаясь конкурировать с Каслами, собирали свои танцевальные труппы; самыми серьезными соперниками были Морис и Флоренс Уолтон, а несколько позднее – Мэй Мюррей и Клифтон Уэбб. К легендарному Рудольфу Валентино известность пришла после победы на танцевальном конкурсе. Новые танцы вызывали волну критики: говорили, что таким образом поощряется развязное поведение. Однако манеры изменились, эти изменения закрепились, и люди продолжали самозабвенно танцевать под руководством вечно юных и безмерно талантливых Вернона и Айрин, энергичных и живых. Танец заставлял пускаться в пляс даже пожилых. Подумать только, ведь сегодня к престарелой паре на танцплощадке мы отнесемся более чем либерально; в этом есть безусловная заслуга Вернона и Айрин. Притом что невеста Касла была одета не так, как подобает танцорам, людям ее наряд понравился, и они принялись во всем ей подражать. Главное – от нее веяло юностью, почти мальчишеством, и одновременно она демонстрировала удивительную грациозность. Она была естественной, настоящей, чистой, одновременно тонкой и упругой как жгут, под кожей у нее угадывались мощные мускулы, а движения были отточены. Руки порхали изящно и смело, как у обычного человека при эмоциональном разговоре: эти жесты имели мало общего со сдержанными движениями вышколенного танцора. Раскрытые ладони Айрин решительно, по-мужски резали воздух, руки взмывали вверх и смыкались, образуя упругую дугу. В дополнение к энергичным и живым жестам у нее был длинный, стремительный шаг. Именно Айрин Касл научила женщин походке и равновесию: таз вперед, корпус чуть назад так, чтобы торс приобрел утонченные очертания античной скульптуры. Из этого следовало также, что, когда она стоит неподвижно, одна нога для сохранения равновесия должна быть выставлена вперед. Так, задав ось, она могла легко совершить поворот в любой плоскости, при этом перед вращением слегка приподнимала плечико, и это стало ее фирменным приемом, предметом восхищения и тупого подражания для многих женщин. Чтобы совершить подобное, следовало обладать идеальным чувством равновесия и интуитивным знанием физических законов: она двигалась так, будто внутри ее был спрятан гироскоп, выравнивавший туловища вне зависимости от угла наклона.

Мальчишеские черты Айрин уравновешивались прелестной женственностью, притом что ни к каким из обычных дамских ухищрений она не прибегала. Кожа у нее была как у мальчишки, темноватая и тусклая, темно-русые волосы имели неописуемый мышиный оттенок, чертами чуть одутловатого лица она напоминала мартышку. У нее был острый подбородок, высокие скулы, невероятно длинные, широкие у переносицы и сходящие на нет к вискам брови. Да, до классического идеала красоты Айрин Касл было далеко, при этом все эти черты вместе производили приятное впечатление. Она представила публике тот тип женщин, который сегодня встречается нередко и повсеместно. До ее появления такие высокие скулы или слегка выпяченные, почти по-обезьяньи надутые губы женщина непременно стала бы скрывать. Считалось, что глаза у женщины должны быть большими, египетскими, и этот стереотип Айрин тоже разрушила. Природа наградила ее маленькими, но невероятно лучистыми глазками: уголки верхних век были печально, сочувственно опущены вниз, нижние же, наоборот, устремлялись уголками вверх и как будто смеялись – странное сочетание грусти и веселья. Как это часто бывает в живописи, подлинное очарование далеко не всегда скрыто в симметрии, настоящая красота часто неправильна. Свой великолепный чарующий образ она создала из даров природы, которые любая другая женщина того времени сочла бы скудными подачками.

По характеру Айрин была законодательницей мод: однажды она постриглась коротко, и все стали тут же требовать у парикмахеров сделать им каре «как у Касл». Одевалась она своеобразно, придавая любому веянию моды нужное ей направление, часто весьма необычное.

Как символ и олицетворение эпохи Айрин вспоминают немногие, но все же она привнесла в тогдашние модные течения много нового, и прежде всего – во внешний вид: она нашла золотую середину между мальчишеской простотой и женственностью, положив конец романтическим золотым завитушкам Мэри Пикфорд; она полностью соответствовала новомодному представлению о том, что женщина создана для самой себя.

Сценический наряд Айрин не отличался театральной пышностью, а потому она легко заимствовала все модные веяния того времени, в которых преобладали очень женственные мотивы. Создавалось впечатление, будто из посетителей ресторана или ночного клуба выбрали самую элегантную гостью и просто попросили показать, что она умеет.

В любой чужой стране она могла легко приспособить для собственных целей национальный наряд, могла примерить мальчиковую кепку, жокейскую куртку, бывало даже, что на торжественный ужин она надевала костюм в мелкую клетку или полосатый фрак. Однако, даже несмотря на короткую стрижку, выглядела она во всем этом мужском облачении невероятно женственно, а если ей доводилось надеть мужской цилиндр, то из-под него точно посередине лба непременно выбивался длинный завиток.

Ткани она предпочитала в основном мягкие, струящиеся. Ее платья от Люсиль, конечно, отличались изысканностью, но также и очень простым кроем, и в отделке они не нуждались: миссис Касл своими точеными формами напоминала статуэтку, к которой не требовалось прилаживать ничего лишнего.

В результате стараниями миссис Касл идея женственности, поначалу весьма неопределенная, обрела четкие очертания. Айрин оказалась зеркалом эпохи, отразившим настроения в обществе, связанные с провозглашением женской эмансипации. Благодаря своему положению она сформировалась как волевая натура и сделала первый шаг к будущему ножкой в башмачке с пряжкой по скользкому паркету – шаг уверенный, твердый, на какой способен лишь такой отважный, открытый и честный человек.

Айрин Касл была в каком-то смысле художницей: она ни за что не позволила бы себе появиться на людях растрепанной, она непременно причесывалась, пусть даже всего раз проводя по волосам гребешком – второй ей был не нужен. Она была из тех женщин, что умеют одеваться без зеркала: если она уверена в том, что выглядит великолепно, незачем лишний раз себя в этом убеждать, можно смело отправляться на бал.

Писали, что в танце она легка как пух. «Лишь увидев ее танец, понимаешь подлинную легкость летнего ветерка, – восторгался один журналист. – Благодаря ей мы воспринимаем эту легкость зрительно». И это притом что, по общему признанию, Айрин уступала мужу в мастерстве. Своей природной грацией и плавностью движений она великолепно оттеняла признанного «гуттаперчевого» мастера.

Каслы были не только родоначальниками современных бальных танцев, они своим неповторимым изяществом и ярким примером сумели распахнуть сердца миллионов и ускорили приход стиля, именуемого нами модернизмом. Танцем, которым заразились миллионы, пара пропагандировала избавление от предрассудков в отношениях мужчины и женщины. Каслы стали лишь предвестниками бури, которая вскоре разыгралась всерьез, оторвав навсегда длинные подолы у женских юбок. В 1918 году Вернон Касл погиб в авиакатастрофе в Техасе близ города Форт-Уэрт; его смерть фактически ознаменовала конец одной эпохи, военной, и начало другой: наступали 20-е годы.

Первая мировая, вне всяких сомнений, способствовала тому, чтобы канули в Лету тугие путы длинных юбок, ведь женщине в новой роли, которую она примерила на себя и, более того, начала исполнять, такой наряд только мешал. Упомянутый узкий покрой противоречил самой сути зарождавшейся борьбы женщин за свои права – стянутый внизу карандаш юбки, как и широкополая шляпа, мешали суфражистке убегать от полицейских. С новыми временами пришла новая крайность: в период с 1915 по 1916 год стали носить юбки-колокол на манер XVIII столетия. «Будешь блистать – с тобой заблистает весь мир, уйдешь в тень – останешься в тени одна» – этой мудростью применительно к новым юбкам наперебой спешили поделиться модные журналы. Некоторые носили платья многоярусные, ниспадающие складками; вошли в моду платья «чарльстон» и «роб-де-стиль», замелькали юбки-тюльпаны или пышные с драпировкой, будто сошедшие с полотен Жана Оноре Фрагонара. Талию часто украшал цветок розы – прекрасное дополнение к кружевному платку, ниспадавшему складками с плеч. Вошла в моду и полоска, самым модным из оттенков был спокойный синий. Туфли носили остроносые с огромными пряжками на кружевных шелковых лентах. Даже суфражистки, приковывавшие себя к ограде Букингемского дворца, обзавелись шляпками, как у диккенсовских героинь, обильно украшенными лентами: их было принято носить, слегка сдвинув на лоб.

Вошла в моду и полоска

К зиме 1916 года градус ажиотажа несколько снизился, хотя в женских нарядах все еще господствовали рюши и жабо. Положить конец этим нравам в моде сумела лишь одна упрямая простушка из французской провинции Овернь.

Впрочем, обо всем по порядку. Десятилетие, предшествующее переменчивым 20-м, также отличалось нестабильностью. Как предыдущее поколение не могло примириться с уходом эдвардианства и с ужасом взирало на новую эпоху, так и теперь, в дикий век джаза, находилось немало ностальгирующих по «черному Аскоту», по танцклассам Каслов и зауженных книзу юбкам. Сегодня же, оглядывая историю с высоты прожитых лет, некоторые из нас начинают предаваться мечтам о безвозвратно ушедших 20-х. Время не только лечит – оно примиряет поколения.

Британский публицист Джеймс Лавер в своей работе «Вкус и мода» выводит убедительную теорию относительности вкуса и даже предлагает таблицу, с помощью которой можно узнать истоки того или иного модного веяния – ведь история моды движется по спирали и люди периодически начинают считать романтичными и красивыми одни и те же вещи. Теория интересная и совсем не пугающая, в отличие от идей Тойнби о цикличности истории вообще. Мы вроде бы согласны с тем, что империи приходят и уходят. Но как смириться с мыслью о гибели западной цивилизации, с которой мы сроднились? Гораздо приятнее думать, что полюбившаяся нам мода к нам еще вернется и что нет ничего увлекательнее, чем сквозь розовые очки веков наблюдать за ее волшебным круговоротом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК