Глава VI Арабские ночи

Можно много спорить о социальной и психологической природе такого явления, как то и дело возникающее увлечение Востоком, столь характерное для нашей западной, то есть диаметрально противоположной Востоку, культуре. Полагаю, что истинное значение для Европы египетского похода Наполеона и открытия гробницы Тутанхамона состоит в том, что Запад временами устает от коричнево-черно-серой обыденности и периодически нуждается в дозе азиатских красок, буйных, экзотических, необычных.

Так или иначе, Восток проник в европейскую моду в 1909 году, задолго до того, как им заразился высший свет Лондона, Парижа и Нью-Йорка: пришел он к нам из России, и передовой отряд возглавили юный Дягилев и близкий к нему художник Леон Бакст. Бакстовский творческий порыв вдохновил начинающего парижского кутюрье по фамилии Пуаре, и он сумел донести его до широкой публики, отсеяв все лишнее; стоит, однако, принять во внимание и слова самого Пуаре о том, что он увлекся Востоком еще раньше Бакста – в этом случае следует считать новатором его или же признать, что он независимо, параллельным путем пришел к восточной сказке, рассказанной чуть позже русскими мастерами балета.

Кстати, увлечение Пуаре Азией и его влияние ощущались в мире моды много лет спустя после того, как ориентализм сдал свои позиции. Заслуга этого неугомонного гения в том, что он нарядил посетительниц скачек в тюрбаны и расшитые золотыми павлинами кимоно на подкладке и непостижимым образом заставил их принять такую моду, хотя время ее давно уже прошло.

Талант Дягилева в любую эпоху считался бы уникальным. Он – один из чертовой дюжины влиятельных людей, пестовавших искусство с тех пор, как Возрождением был провозглашен приоритет человеческой личности. Благодаря творческому взгляду, порыву, мужеству эти люди сумели оставить в своей эпохе и моде глубокий след, подобный оттиску монаршего перстня на восковой печати. Когда-то – не то что нынче! – великие импресарио определяли эстетические тенденции целых эпох. Никто не сделал для искусства столько, сколько великолепный Сергей Дягилев, и никто не смог так же глубоко повлиять на нравы своего времени.

О нем написано столько, что, кажется, он уже вознесен на пьедестал. Дягилева не стало в конце 20-х, но кажется, что мир, из которого он пришел, и очарование, которое он творил буквально из воздуха, давно канули в историю. Благодаря незаурядным организаторским способностям, распространявшимся на все сферы – музыку, живопись, танец, – он фактически создал современный балет; он подготовил людей к восприятию современного искусства, построил к нему мостик через пропасть неприятия и непонимания.

Сначала этого человека, скромного и тихого, известного лишь узкому кругу посвященных, признали в избранных кругах Монте-Карло, в аристократической среде Лондона и Парижа. Сегодня его тонкому вкусу, а также творениям его воспитанников, рукоплещет публика на семи континентах, часто и не сознавая, кому они обязаны своим восторгом. Дягилев сумел радикально повлиять на художественные вкусы миллионов людей, причем произошло это в течение нескольких лет после его смерти. Ничего подобного не удавалось больше никому и никогда. Причина состоит, вероятно, в том, что сам Дягилев обладал невероятным чутьем и умел предугадывать веяния в искусстве на годы вперед. Именно поэтому сегодняшний зритель охотно принимает дягилевские нововведения и считает их отражением духа его времени.

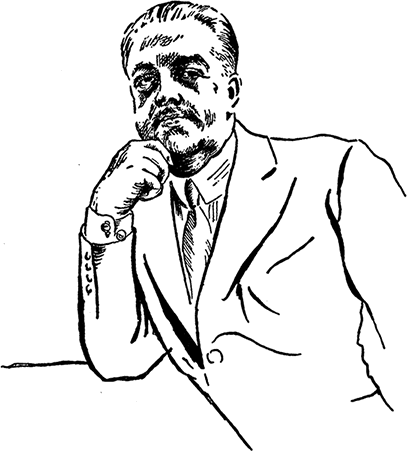

Те, кто лично знал великого импресарио, запомнили, как он держался, одевался, выглядел – во всем чувствовалась солидность. Плавные, будто замедленные жесты, степенность и полное отсутствие претенциозности – эти манеры вельможи замечал всякий, кому посчастливилось повстречаться с Дягилевым. Он нередко появлялся на публике: видели, как он обедает в парижских и лондонских ресторанах, потягивает аперитив за столиком в венецианском кафе «Флориан», обыкновенно в компании Сергея Лифаря или кого-то еще из балетной труппы, а иногда композитора, режиссера или художника-декоратора, к которому у него возникли вопросы.

Со стороны Дягилев казался громадным и неуклюжим, как тюлень: фигура упитанная, большой рот, ровные мелкие зубы, напудренные щеки, проседь в небогатой шевелюре. Вскоре взгляд волей-неволей притягивали его руки – нежные белые руки аристократа, совершавшие изысканно плавные движения. Одевался он франтовато и всегда безупречно: пальто с меховым воротником, галстук с жемчужной булавкой.

Этот впечатляющий, импозантный мужчина даже для близких навсегда остался загадкой. Не то чтобы он был застенчив, напротив, он легко заводил беседу с любым членом труппы, располагал их к себе своей открытостью, покорял властностью, а если того требовали обстоятельства, бывал беспощаден. Друзьям он казался человеком простым, полным задора, ребячества и любопытства, которое порой принимало нездоровые формы: он обожал самые пикантные сплетни.

Дягилев

Из своей частной жизни он секрета не делал: он с очередным фаворитом, ни от кого не скрываясь, заказывали лосося или пикшу в лондонском «Савое». Как и все люди с сильным характером, Дягилев не обращал никакого внимания на критику в свой адрес: он обладал безупречным художественным вкусом, весь мир был для него родным домом, более того, он служил ему холстом и палитрой. А потому не важно, изучал ли он меню или оркестровую партитуру, он всегда проявлял тонкость и разборчивость. В кафе и ресторанах, где можно задушевно посидеть, он разбирался не хуже, чем в костюмах, декорациях, театральных отношениях. Он одинаково легко находил общий язык и с официантом, и с капризной балетной примой. Но когда приходилось выбирать между обедом и балетом, Дягилев, коего вряд ли можно было назвать дельцом, поступал так, как ему заблагорассудится. Его начисто лишенная вульгарности натура не позволяла ему превратиться в бизнесмена, но отсутствие деловитости с лихвой возмещала его неиссякаемая энергия. Она всякий раз помогала ему, когда он обращался к меценатам, собрать денег на новый русский сезон: те даже не догадывались, что благодаря им рождается новая форма искусства, одна из прекраснейших.

Сергей Павлович Дягилев родился в 1872 году в семье русских дворян. С детства ему прививали тонкий вкус в разных сферах. В молодости он редактировал замечательный журнал об искусстве, и в этой работе уже заметна рука мастера, свежий подход, умение отыскивать никому не известные таланты. Позже он внезапно заинтересовался музыкой, а еще позднее, соединив два юношеских увлечения, создал русский балет.

Гениальные танцоры были в России и прежде. Взять хотя бы Анну Павлову, которая на тот момент уже прославилась и без Дягилева; задолго до триумфа русских сезонов в Париже, накануне Первой мировой войны Павлова успела покорить подмостки европейских столиц. Однако в те времена существовала колоссальная пропасть между балетом популярным, эстрадным и романтическим балетом Филиппо Тальони и Карлотты Гризи, полувеком ранее подарившим миру «Жизель» и «Па-де-Катр». В первом десятилетии XX века все балетные номера писались исключительно для конкретных виртуозов танца, дабы они могли продемонстрировать все свое мастерство. Такие балеты шли на фоне скудных декораций, мизансцены выглядели крайне банально, и искусством все это можно было назвать весьма условно.

Когда обычному человеку доводилось увидеть балет с этой неприглядной стороны, он разочаровывался и терял интерес. Сергей Дягилев, однако, умел рассмотреть суть вещей и с поправкой на аристократическую беспечность все же обладал некими деловыми качествами, которые помогли ему воплотить в жизнь свою мечту. У него было множество друзей, в том числе покровителей искусства. Ловким жестом, почти как фокусник, который достает из шляпы неведомо что, Дягилев из собранных средств сотворил роскошнейшее из зрелищ – «Русский балет».

Дягилев в этом деле руководствовался собственными предпочтениями. Он обожал все старое и при этом живо интересовался всем новым. Верность традициям и тяга к современности, соединившись, создали неведомый доселе вид искусства, для выражения чувств в котором помимо танца использовалась мимика, а музыке, убранству и костюмам отводилась не третьестепенная, а важнейшая роль.

Для постановки такого балета Дягилев обратился к композитору Стравинскому, чьи произведения в ту пору снискали как похвалу, так и критику. За разработку декораций и костюмов взялись Бенуа, Серт и Бакст. С творчеством Леона Бакста Дягилев познакомился еще в годы работы в журнале. Бакст обожал яркие экзотические краски и не скупился на материалы, его неуемная фантазия покорила весь мир. Под влиянием этих художников в моде начался совершенно новый этап. Три гиганта заложили основу для претворения мечты в жизнь.

И сегодня о предвоенных русских балетных сезонах люди, заставшие их, вспоминают с замиранием сердца. Как чудо вспоминают они Нижинского в «Призраке Розы», пересекавшего сцену невероятным многометровым прыжком, или величественную Клеопатру Карсавину в окружении нубийских рабов с опахалами. В тесном сотрудничестве с Бакстом Дягилеву удалось сотворить волшебство: впервые в оформлении сцены стали применять цвета, свойственные современной живописи, изумрудно-зеленый занавес в «Шехеразаде», выкрашенные кобальтовой синью стены в «Карнавале» производили неизгладимое впечатление.

Словно из ниоткуда стали появляться великие танцоры – их воспитывал сам маэстро. Под его началом собралась гениальная труппа, и каждый сезон претендовал на то, чтобы войти в историю. Дягилев не думал почивать на лаврах и продолжал искать новые таланты. Всякий раз, когда на премьере взмывал вверх занавес, зрителей ждало новое открытие. Однако Дягилев удивлял публику не забавы ради: каждый балет был манифестом новых художественных ценностей, которые в ту эпоху стремительно менялись. Создавать новые постановки по образцу «Петрушки» или «Тамар» Дягилев не стал; наоборот, он настойчиво продолжал открывать публике новые имена.

Кто бы ни взялся писать портрет Дягилева, он будет ярким, но неполным, если на нем не найдет отражение и другая, темная, сторона его души. Со всеми природными его достоинствами соседствовала примитивная черта, вероятно унаследованная от азиатских предков. Дягилев, который легко покорялся молодости и красоте, обладал и запасом холодного бессердечия, превращавшегося порой в неприкрытую жестокость. С Леоном Бакстом они долгие годы крепко дружили; этому художнику Дягилев целиком обязан своими первыми успехами.

Но внезапно он рвет с ним всякие отношения. Тщетно обескураженный Бакст пытался найти этому объяснение: между ними не происходило ничего, что могло бы привести к разрыву. На вопросы общих друзей импресарио ответил просто: «Леон Бакст послужил мне чем мог и едва ли создаст что-то, что меня заинтересует».

В оправдание своего бессердечного поступка Дягилев добавил: «Моя жизнь – балет. Ради него должно жертвовать всем. А Бакст, сдается мне, устаревает. Мне приятнее работать с более молодым поколением декораторов – Пикассо, Дереном, Руо, да хотя бы и Пруной Пере. Нет, с Бакстом кончено».

Вероятно, не пережив разрыва, Бакст вскоре слег, а спустя несколько лет скончался. Для мастера, создавшего роскошный антураж «Шехеразады» и «Спящей красавицы», уже и не важно было, что Дягилева после его кончины стали терзать муки совести. Из этой истории каждый сделает свой вывод. Я бы сказал так: какова бы ни была ценность искусства, она не может сравниться с ценностью самой жизни. Кроме того, в лозунге «Искусство ради искусства» временами обнаруживается жестокий смысл – как и в любом политическом догмате, если поставить его превыше человеческих ценностей.

Господство русского балета Дягилева длилось не более двух десятков лет: оно завершилось в 1929 году со смертью импресарио. Но можно без сомнения сказать: все эти годы русский балет жил и дышал, ведь Дягилев сумел открыть его жизненную силу, пробудить дремлющую в нем душу. Говорят, что в те времена импресарио мог рассчитывать исключительно на поддержку частных меценатов и сезоны в целом были убыточны. Балетная труппа сегодня – это серьезный источник дохода для очень многих магнатов. В наши дни искусство танца популярно не меньше, чем оперетты Гилберта и Салливана, кроме того, оно перестало быть уделом избранных. На смену «Весне священной» пришли балетные фестивали; дягилевской звезде Алисии Марковой сегодня аплодируют больше, чем прославленным комедиантам.

После смерти Дягилева в балете – в танце как таковом, равно как и в живописи, – не происходило ничего принципиально нового. Может, потому, что только Дягилев был способен открывать таланты, а без него таких умельцев не находится; каждое поколение причитает о «днях былой славы», которые не вернуть назад. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что кипучая деятельность в искусстве, которая развернулась в начале XX века, сегодня практически сошла на нет. Можно полагать, что плодотворность искусства связана с внешними факторами, над которыми мы не властны; можно также утверждать, что оно способно дать ростки в любые времена на любой почве. Мы должны быть благодарны Дягилеву за бесценный вклад в искусство: его дело пережило его самого. Сегодня нас совершенно не удивляет, когда к работе над декорациями к пьесе или балету привлекают художника. Между тем до Дягилева невозможно было вообразить, что за такую работу возьмется мастер уровня Бакста или Пуаре. Один русский дворянин без посторонней помощи сумел разрушить стереотипы и предрассудки и привлек к декораторскому ремеслу величайших художников. К несчастью, ремесло это вскормило и толпы посредственностей, как шакалов на падали. Когда мы сегодня смотрим голливудскую комедию и видим танцевальный номер, то знаем: перед нами пусть блеклое, более вульгарное, но все же прямое продолжение тех новых выразительных средств, которые более сорока лет назад внедрил мастер, не говоря уже о балете серьезном, академическом: и здесь вновь утверждены введенные Дягилевым принципы. Именно Дягилев открыл миру Джорджа Баланчина; из всех ныне живущих хореографов[5] именно Баланчин, пожалуй, заслужил право унаследовать корону мастера.

Если взглянуть на вершину искусства, равно как и на самый низкий его пласт, мы обнаружим, что до сих пор живем за счет достижений прошлого. Из смерти непостижимым образом произрастает жизнь, как розы из перегноя; все искусство современности будто родственно великим художникам и влиятельным деятелям прошлого. Не исключено, что и у Дягилева были свои учителя, имена которых до нас не дошли. Новое – хорошо забытое старое. С искусством, как с эволюцией: любое новое явление – лишь последнее звено в цепи, уходящей в глубь веков, к зародышу человеческого сознания, к первобытным изображениям бизонов на стенах примитивных пещерных жилищ.

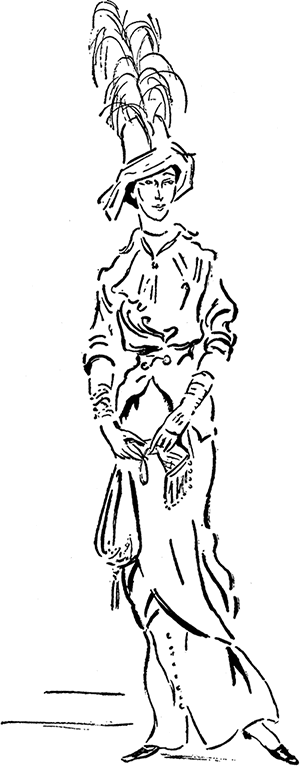

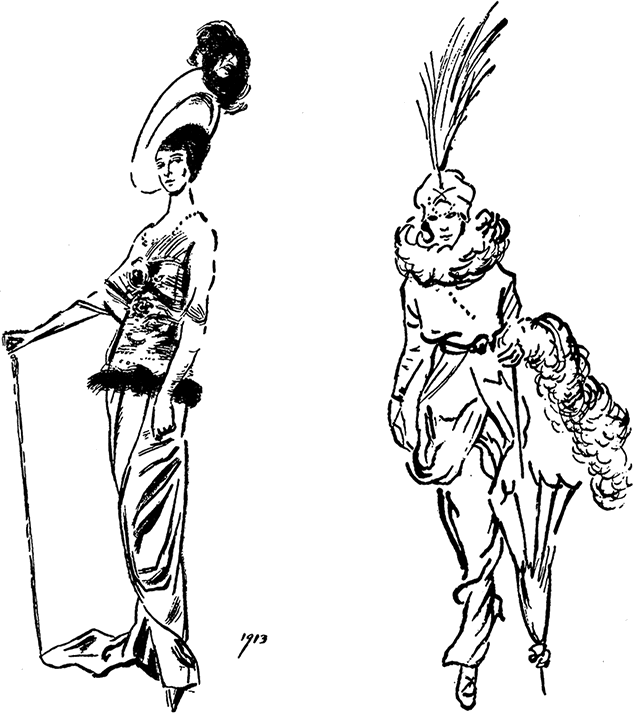

Ида Рубинштейн, 1913 год

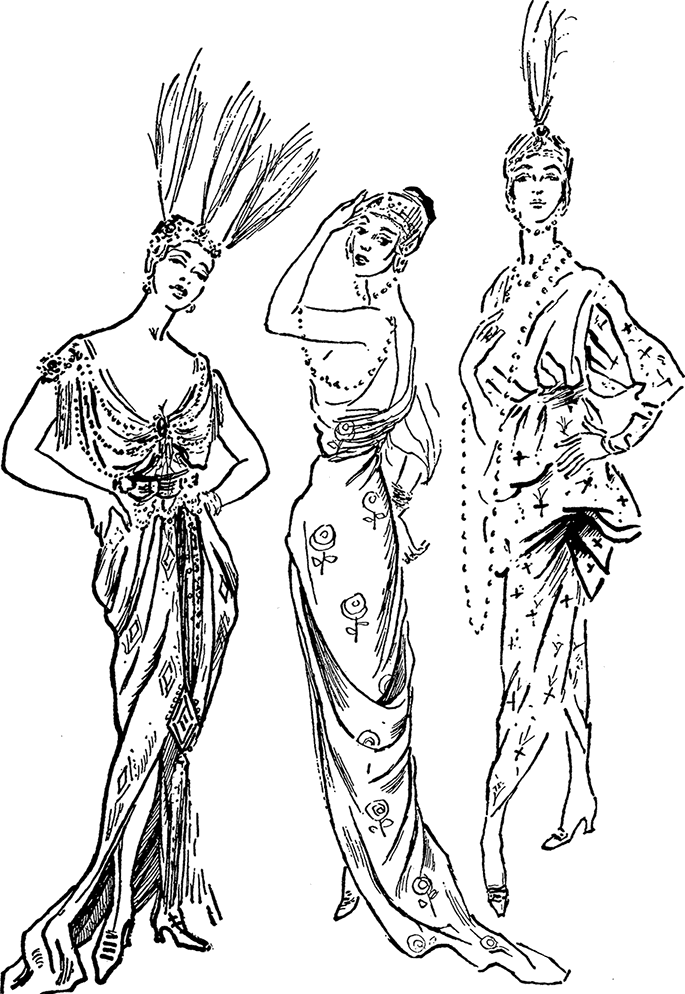

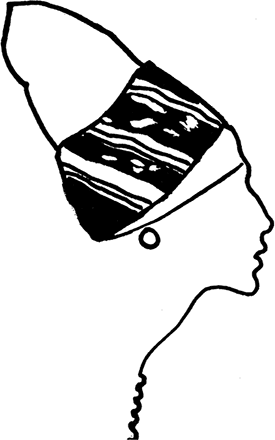

Пропагандируемая Дягилевым новая экзотика нашла идеальное воплощение в Иде Рубинштейн; и пускай маэстро относился к ее танцу без особого почтения, все же он чувствовал, что недостаток мастерства танцовщицы успешно возмещается природным изяществом фигуры и движений. Ее творчество, сплошь состоявшее из ужимок и резких подергиваний, началось с «Клеопатры» и других балетов а-ля «Тысяча и одна ночь». Танцовщица была долговязой, тощей – про таких говорят «мешок с костями». Однако благодаря высокому росту и худобе на ней великолепно смотрелись заморские наряды, особенно трехъярусные юбки, которые не пошли бы никакой другой фигуре. Она была звездой не только на сцене, но и в жизни: она эффектно выходила на Пикадилли или Вандомскую площадь в наряде амазонки, в платье со шлейфом, длинных остроносых туфлях и с высоченным плюмажем на голове – этот плюмаж придавал ее костлявой фигуре поистине исполинские размеры.

Именно для нее стало привычкой красить веки, ее растрепанная прическа напоминала клубок черных змей, так что она представляла собой нечто среднее между мертвецом и горгоной Медузой.

Балет «Шехеразада» стал триумфом Бакста; из всех восточных балетов только этот дожил до сегодняшнего дня, подрастеряв чарующую атмосферу, которая была свойственна первой постановке. Благодаря неистовому танцу и ярким краскам из бутылки вырвался наружу восточный джинн, правда, несколько аляповатый с виду. Сказки, рассказанные на ночь султану, стали темами для светских маскарадов и вечеринок, во время которых дамы показывали «живые картины»: прикрыв лицо платками, которыми обычно повязывают больную голову, нацепив на щиколотки золотые браслеты, они изображали рабынь и наложниц. На снимках барона де Мейера, сделанных в Париже и Нью-Йорке, можно увидеть дам, укутанных в раззолоченные ткани. Лондонская публика выглядела иначе: здешних дам объектив фотокамеры застал в весьма развратных позах, на пальцах у них металлические пластинки – сагаты, а пальцы ног украшены колокольчиками. Мода из пастельного города корсетов, кружев и павлиньих перьев внезапно переехала в расцвеченный буйными красками восточный шатер, полное сладострастия царство шаровар, бисера и бахромы. Позднее на смену придут яркие футуристические шарфы в клетку и треугольник – несомненное наследие Бакста.

Помню, как на выставке футуристов француженка воскликнула: «C’est d’un mauvais go?t ?patant!» («Какое кричащее дурновкусие!»). Футуризм проник в моду хитростью, отвесив многозначительный поклон восточной экзотике: на диванах с оранжевой или бордовой обивкой красовались большие подушки зебровой расцветки; в мелких плошках плавали цветки лотоса; пол был устлан черным, с грубым ворсом, ковром, стены выкрашены в изумрудно-зеленый цвет или же оклеены золотистыми или серебристыми обоями, вроде той бумаги, которой обыкновенно оклеивали внутренние стенки комода, мебель же была угловатой, из лимонного дерева. Местами на толстом ворсе ковра виднелся пепел от сигарет марки «Пера».

Из русского балета буйство красок перекочевало в музыкальные комедии и ревю. Подростком я бегал, затаив дыхание, смотреть на Этель Леви. Эта великолепная, блистательная американская артистка обладала орлиным носом и в профиль напоминала барана. Еще у нее были крохотные ступни, по сцене она шла словно экзотическая птица и умела высоко вскинуть ногу, сделав идеальный мах. Это она первая придумала петь в джазовой манере, раскинув руки, втягивая голову в плечи на каждой фразе, подчеркивая тем самым изысканный синкопированный рисунок.

Творчество Этель Леви можно охарактеризовать как утонченное варварство: таким контральто мог петь, скажем, какой-нибудь угольщик, любитель искусства. Ритм она чувствовала блестяще – лучше, чем любой чернокожий с американского Юга. Она была наделена огромным обаянием, в ней было что-то вызывающее, но что именно – это не поддавалось пониманию. По всей видимости, ее отличал особый, неповторимый шик, пленивший всех творческих людей того времени. Неудивительно, что Дягилев ее заметил и однажды предложил в «Шехеразаде» роль Зубейды.

Этель Леви была законодательницей мод; когда на ипподроме в Булонском лесу она появилась в шляпе-котелке, ее осмеяли, однако вскоре котелки стали носить все без исключения наездницы. Но «фирменным» знаком ее был, пожалуй, застегнутый на щиколотке, как у наложницы, браслет, который был всегда при ней. Сама она утверждает, что ввела моду на декоративную бижутерию: вечно она была увешана золотыми браслетами с монетками и оберегами. Леон Бакст придумал ей костюмы для ревю, и один из них сочетал в себе горчичный, желтый, белый, черный и изумрудно-зеленый цвета – я тогда и не предполагал, что такое вообще возможно. Кроме того, Бакст был и автором интерьера ее дома в Лондоне на Глостер-террас: результат для своего времени выглядел слишком вызывающе.

Как заметил Жюль Берто, русский балет в художественной жизни Парижа был явлением весьма примечательным; влияние его конечно же распространялось не только на Францию. Только представьте все себе, сколь жестока была эта эстетическая революция: все милое и скромное сложило голову на гильотине, и на трон взошла экзотика. Представьте себе ошеломляющую смену красок: пастели Комелли уступили место яркой дягилевской гамме. От Комелли до Бакста изобразительное искусство прошло путь, равный пути от акварели до живописи маслом.

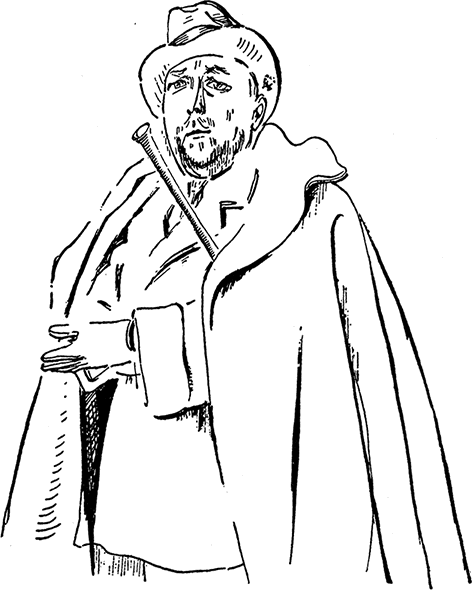

Ведущим модельером в эпоху экзотики был признан Поль Пуаре; молодой Кокто говорил, что у него голова «смахивает на огромный каштан»: красные от гипертиреоза глаза и короткая бородка. Пуаре был и новатором, и реакционером, и тираном от моды – и самым бескорыстным идеалистом. Он кажется человеком сложным и в высшей степени парадоксальным даже сегодня, когда модельеры наконец получили право диктовать моде свои условия. Чтобы понять, какое влияние он оказал на царившие тогда нравы, достаточно представить себе всех свергнутых им царей.

Поль Пуаре

В эдвардианскую эпоху всеми творцами парижского шика повелевал Ворт. Тогдашняя мода носила характер напыщенный, церемонный и была представлена всеми видами сукна, парчи и бархата. Их носили торжественно, как на парад, и хотя уже проклевывались первые ростки безудержного веселья и балагурства, все же эдвардианцам было трудно до конца распрощаться с викторианской напыщенностью, буржуазностью в поведении и ценностях. Даже мужской костюм и внешний облик – все эти бороды, усыпанные жемчугом аскотские галстуки и сюртуки – более приличествовали не празднику, а некоему культовому действу. С высоты своего трона ни Ворт, ни Дусе, ни Линкер ни за что бы не разглядели бунтаря, который сумел в два счета их свергнуть и до основания разрушить старый мир.

Поль Пуаре был из семьи небогатой: отец его держал текстильный магазин, так что с юных лет Поль мог попробовать себя в качестве модельера. Будучи подмастерьем в ателье по изготовлению зонтов, он тайком таскал цветные лоскутки, а потом шил для детских кукол восточные наряды. Два года его хозяином был сам Дусе; тот, почувствовав в молодом закройщике вполне самостоятельный талант, посоветовал своему подмастерью открыть свое дело.

Пуаре до поры затаился и вначале устроился в модный дом Ворта. Там крепчал и зрел его бунтарский дух, пока наконец он не почувствовал в себе силы начать революцию в моде.

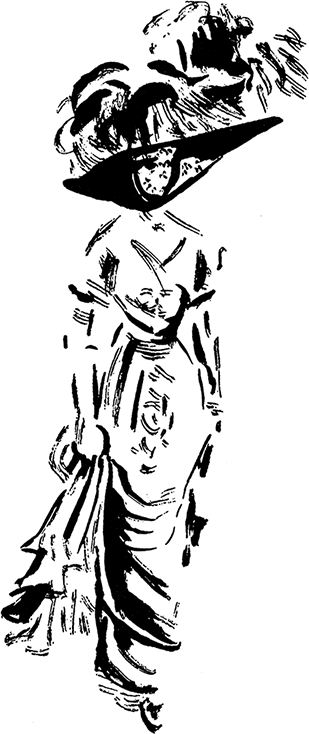

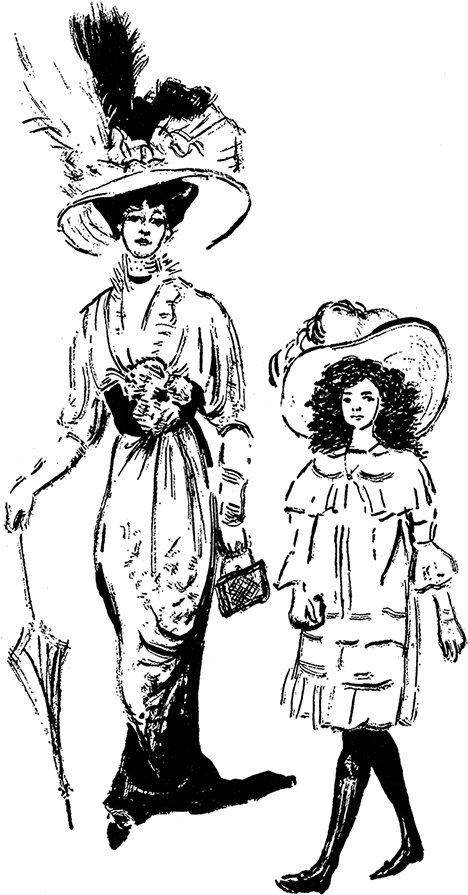

Мода была напыщенной, церемонной

Эдвардианцам было трудно до конца распрощаться с чопорностью

«Я объявил войну корсету! – похвалялся неугомонный портной. – Моя революция, как и все революции на свете, проходила под лозунгом свободы. Пришла пора стряхнуть оковы с талии!.. Освободив тело, я, однако, заковал в кандалы ноги – и пусть женщины жаловались, что не могут ступить и двух шагов, не говоря уже о том, чтобы забраться в экипаж. Что их стенания? Разве могли они остановить натиск новой моды! Скорее эти дамы, напротив, оказались ее глашатаями. Я обязал всех носить узкую юбку».

Освободив тело, я заковал в кандалы ноги

Чего-чего, а скромности молодому карбонарию явно недоставало. Он хотел, чтобы о его идеях кричали на всех площадях.

«В XIII веке женщины стремились к изяществу и в этом изяществе постепенно растворялись, – сетовал наш герой. – Под предлогом стремления к утонченности подавлялась внутренняя живость. Господствовал цвет бедра нимфы: все эти сиреневые, дремотные розовато-лиловые, нежно-голубые, светло-зеленые, золотистые оттенки – мягкие, акварельные и пресные. В эту безмятежную овчарню я впустил волков – красный, зеленый, фиолетовый, насыщенно синий, – и тут же все остальное заиграло. Мне пришлось разбудить лионских ткачей, тяжелых на подъем, добавить в их цветовую гамму немного веселья и свежести».

В годы Первой мировой войны в журнале «Vogue» барон де Мейер писал: «Поражает, как за последние несколько лет краски стали употребляться безо всякого разбора, причем их буйство явно было призвано уравновесить захватившие Европу печаль и траур. Сегодня краска, как никогда, в дефиците, но цвет, как никогда, в изобилии: кругом ярко-оранжевые, изумрудно-зеленые, огненно-красные тона». Витрина магазина «Маршалл и Снелгроув» отливала голубым и изумрудным; месье Картье, впервые попробовав сочетать разноцветные драгоценные камни, во всеуслышание заявил: «Je trouve ici un grand avenir pour le vert et le bleu». («Вижу за синим и зеленым большое будущее!»)

Отчасти Пуаре обязан своим вознесением на пьедестал русскому балету, который появился как раз в это время и заставил многих грезить Востоком. Однако сам Пуаре какое бы то ни было влияние Бакста решительно отрицал; племянник модельера господин Бонгар лично уверял меня, что Бакст и русский балет не имеют к Пуаре решительно никакого отношения. Примерно так, с пеной у рта, кубисты настаивали на том, что в глаза не видели живопись африканских негров.

Всякий входящий в салон мастера на улице Фобур-Сент-Оноре попадал в арабский чертог, где в устланных мягкими подушками комнатах хозяин одевал рабынь в меха и парчу, превращая их в азиаток, подобных тем роковым распутницам, что царили на пышной дягилевской сцене.

«Чувство меры» Пуаре в людях не уважал и потому увешивал свои жертвы тяжелыми жемчужными бусами, затягивал на шее песцовые петли, втыкал куда попало страусиные перья и, словно чтобы стреножить как буйную лошадь, упрятывал в узкие юбки. Бедра дам обхватывали шнурованные туники, поверх которых непременно была массивная накидка, и все это украшалось кисточками и диковинными камнями. Неуемная страсть к Востоку, поработившая самых уважаемых парижанок, была явлением тем более поразительным, что бушевала в то время, когда сам Пуаре находился за пределами Франции.

Самовлюбленный гений Пуаре господствовал в мире моды два десятилетия. Творил он с размахом: шил костюмы для сцены, первым из дизайнеров начав сотрудничать с декораторами, выпускал духи, открыл школу и мастерскую по дизайну интерьера. В то время были в моде простые стены с правильным геометрическим обрамлением и бордюрами; на кретоновой обивке и подушках – всюду красовались розочки, стилизованные или испанские, если можно так выразиться, старомодный писк, извращенная пастораль от Кейт Гринуэй.

Этому жуткому злодеянию Пуаре только потворствовал: одобренная мастером мебель – желтовато-розовых оттенков, в духе модерна – была ужасна. При этом Пуаре ввел в обиход определенные виды тканей, применяемых и по сей день. Материалы для него подбирали блестящие художники; некоторые закрепляющие красители он заказывал у Дюфи. Иными словами, наследие Пуаре дошло до нас разными путями в очищенном варианте. Будучи жестоким тираном, он порой проявлял и невиданную щедрость – толпами катал друзей на яхте вдоль североафриканского побережья, устраивал роскошные вечеринки, раздавал гостям ценные подарки. На досуге он увлекся астрономией и серьезно – живописью: в его коллекции имелись работы Дюфи, Сегонзака и Матисса. К несчастью, в итоге властителя дум начали теснить: «Арабские ночи» растеряли очарование, дерзость и остроумие художника также перестали впечатлять, так что к концу 20-х годов Пуаре для мира моды оказался в каком-то смысле изгоем. Его племянник еще помнит времена, когда, как ни поразительно это звучит, он ютился в мансарде театра Плейель и ему было нечем расплатиться с хозяином.

Как-то раз молодой человек пригласил Пуаре в кафе – дядя успел встретиться с антрепренерами из магазина «Либерти», договорился, что подготовит им какие-то эскизы для массового производства, чтобы потом продавать за бесценок в Англии, и получил в качестве аванса 10 тысяч франков. В честь заключенной сделки дядя на следующий день пригласил в ответ отобедать племянника. Бонгар, прибыв вовремя, заметил, что Пуаре выглядит усталым, на что тот ответил: «Еще бы мне не устать: эту ночь я провел с Венерой!» Из дальнейших пояснений следовало, что он купил телескоп и всю ночь любовался на звезды. Все 10 тысяч франков ушли на этот телескоп, а также на холодильник, который он с гордостью демонстрировал племяннику, без конца с наивным восторгом объяснял принцип действия и с гордостью указывал на мирно лежащие внутри многочисленные винные бутылки – все, что осталось от некогда завидного погреба. Они выпили шампанского и про ужин успешно забыли.

Во время Второй мировой войны, в период немецкой оккупации, стареющий портной переехал на юг Франции, где нужда его буквально взяла за горло: ему даже пришлось самому кроить себе костюм из женского купального халата. Есть ему было нечего или почти нечего, и он нередко хаживал в ресторан просто посидеть в надежде, что хозяин сжалится и расщедрится на завтрак или же на бутылку вина. Если у него и появлялись в кармане деньги, то они разлетались на все четыре стороны так же быстро, как и приходили, и он снова оставался без гроша в кармане.

Итак, Пуаре, высокообразованный, обладающий феноменальной памятью, обожавший астрономию (кажется, к этой науке питали страсть древние персы?), грубый, вспыльчивый, чрезмерно гордившийся собой, потратил остаток жизни на то, чтобы без конца ругать действительность и сетовать на то, что мир катится в пропасть.

«По-настоящему изысканных дам, – констатировал Пуаре, наверняка с некоторой печалью в голосе, – свет не видел со времен Форзан. Она научила дам совершенно по-новому держаться – в духе этакого кенгуру. Помните ее на картинах, где она запечатлена на Авеню-дю-Буа под огромным зонтом? Можно нарисовать от руки эллипс – это и будет ее силуэт. После нее в моде новаторов не было».

Пуаре совершенно справедливо отмечал, что современные женщины боятся выходить в свет в наряде, пока он не получит признания в обществе. Модельер постоянно говорил о том, что представлялось ему очевидным: богатство и роскошь совершенно необязательно противостоят демократическим свободам. Подлинная пятая колонна, подрывающая основы общества, – это страх и замкнутость.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК