Арабская экспансия, крестовые походы и легенды

Воинственные распространители учения Магомета. – Арабские купцы завладевают торговыми путями. – Арабские путешественники и историки. – Грабительские войны под сенью креста. – На помощь крестоносцам придет царь царей Индии! – Нашествие монголов.

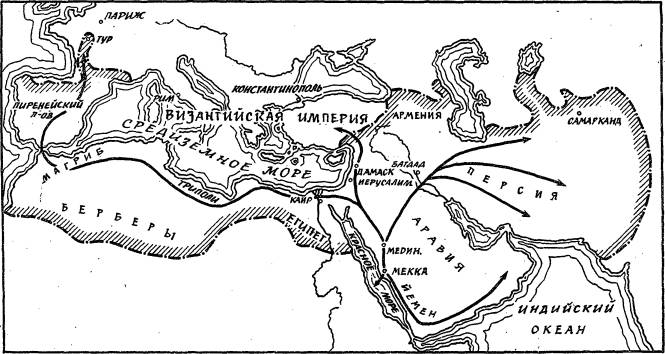

В ту пору, когда Европа, казалось, погрузилась в спячку, далеко на востоке, на Аравийском полуострове, оживились арабы. Начиная с VII века они с оружием в руках начали распространять свое господство и новую, воинствующую мусульманскую религию – ислам, учение пророка Магомета. В короткое время арабы завоевали громадную территорию от Инда до Гибралтара, повсюду распространяя свою веру, язык, деньги, систему счета. В 711 году они уже переправились через Гибралтар и вскоре овладели Пиренейским полуостровом. Арабы подчинили себе народы на востоке, юге и западе Средиземного моря, по берегам Красного моря и Персидского залива, на северном, побережье Аравийского моря. Они захватили господство на важнейших сухопутных торговых путях, которые связывали Европу со странами Азии – Индией и Китаем. Арабы играли очень большую роль в торговле с Востоком еще в древности и в самом начале средних веков. Теперь она стала монополией арабов.

Арабские торговые пути на северо-западе Африки.

С Востока они ввозили пряности – перец, гвоздику, корицу, мускатный орех, кардамон, имбирь, а также драгоценные камни, жемчуг, золотые украшения, слоновую кость, шелк, бархат, гобелены, ковры, фарфор, душистые травы, мускус, лекарственные растения и другие дорогие товары.

Торговля в то время была делом ненадежным и рискованным, поэтому окупалась лишь перевозка товаров большой ценности. Прибыль от удачной поездки во много раз превосходила все расходы купца.

В западной части Индийского океана арабские мореходы в середине VIII века открыли Коморские острова и не позднее IX века достигли Мадагаскара. На восточных берегах Африки арабы торговали и захватывали рабов, сооружали торговые поселения – фактории и закладывали города. Самым крупным из них на юге был Мозамбик.

Богатые арабские купцы закупали пряности и другие восточные товары либо в Малакке, либо на Малабарском (западном) побережье Индии и на кораблях везли в Джидду (порт Мекки на берегу Красного моря).

Марко Поло, знаменитый венецианский купец и путешественник, о котором речь еще впереди, говорил, что арабские суда были плохие и много их погибло, так как они строились без железных гвоздей. Дерево скрепляли веревками из коры кокосовых пальм. Веревки были прочные и не портились от соленой воды. У судов была одна мачта, один парус и одно рулевое весло. Палубы у них не было. Корабли нагружались, затем груз покрывался кожами, а сверху ставили лошадей, которых везли в Индию на продажу. Плавать на таких кораблях было опасно, так как в Индийском океане часты бури, писал венецианец.

Арабские суда были тихоходны и даже при хорошем попутном ветре тратили на путь от индийского западного побережья до Джидды сорок – пятьдесят дней. Однако нельзя не отметить отвагу и сноровку арабских мореходов – они не боялись океана, знали о регулярной смене муссонов (от арабского слова «мавсим» – «время года») а вверяли свои суда этим ветрам. Летом с июня по октябрь – в Индийском океане дул юго-западный муссон, который сопровождал корабли от Баб-эль-Мандебского пролива до Малабарского берега. Домой они возвращались с зимним северо-восточным муссоном, который дул с ноября по март: В переходный период, когда муссоны меняли направление, ветры были слабыми и неустойчивыми.

Красное море; правда, уже не входило в область муссонов, но и там господствовали два постоянных воздушных потока, которые учитывались экипажами парусников. Из Джидды товары на более мелких судах везли к северным берегам Красного моря. Там их перегружали на верблюдов. Огромные караваны медленно двигались через пустыни в Каир., Оттуда товары справлялись вниз по Нилу, пока не достигали Александрии. Арабы держали в своих руках и другие торговые пути, которые вели с Дальнего Востока и Индии. Из Индии вел путь через Персидский залив в Багдад, Дамаск и Алеппо в Сирии. Из центральных областей Азии через Среднюю Азию и Малую Азию тянулся древний Великий Шелковый путь. Восточные товары также везли кораблями по Черному морю в Константинополь, столицу Византии. На берегах Средиземного и Черного морей происходил товарообмен между арабскими и европейскими купцами.

Арабы высоко ценили естественные науки и географию; они сумели сохранить и уберечь от гибели труды греческих и римских ученых, развивая дальше и обогащая античное наследие. Развивая науку и путешествия, арабы помогли разогнать мрак невежества и варварства в самой Европе, где достижения древних ученых во времена средневековья были совершенно забыты.

Арабские купцы плавали по всем морям Старого Света, кроме северных вод. Множество мусульман со всех концов арабского мира ежегодно отправлялось в паломничество в Мекку и Медину – священные города мусульман, чтобы поклониться могиле пророка Магомета.

Не было недостатка и в арабских путешественниках и географах, которые в IX-ХIII вв. с научными целями посещали дальние края, исследовали почти всю Европу, Восточную Африку и Азию вплоть до Китая и интересовались как природой, так и жизнью общества, описывали строение земной поверхности, климат, растения и животных, экономику, культуру, быт и накопили богатейшие наблюдения, составившие объемистые книги. Их многочисленных авторов трудно даже перечислит, Из путешественников X века особенно выделяется историк и географ Масуди, багдадский араб. Сохранились две его книги – «Золотые луга и алмазные россыпи» и «Сообщения и наблюдения» с пространными описаниями природы, истории и населения многих стран. Масуди поселил страны Ближнего и Среднего Востока, Среднюю Азию, Кавказ, Восточную Европу, а также Восточную Африку до Мадагаскара. Он довольно хорошо знал Яву и Китай, однако неизвестно, побывал ли он там или описал эти земли по рассказам других людей. Этот арабский географ придерживался взглядов Птолемея, однако, основываясь на опыте арабских мореходов, выразил сомнение в том, правы ли Птолемей и другие ученые древности, утверждая, что Индийский океан представляет собой замкнутое море. Капитаны кораблей, писал Масуди, думают иначе; они говорят, что в некоторых местах ему нет конца.

Хорезмийский ученый Бируни (972-1048) объехал большую часть Центральной Азии, сопровождая афганского султана в его военных походах в Индию. Бируни собрал богатый материал о культуре и жизни народов Индии.

Одним из крупнейших арабских географов XII века был Идриси (1100-1166), бербер, родившийся в Сеуте, в Африке. Идриси долгое время жил при дворе короля Сицилии, нормандца Роджера II в Палермо, где собирались ученые, путешественники и купцы. Расспрашивая их, Идриси накопил множество данных, которые пополнял наблюдениями древних и средневековых географов. Наряду с серьезной научной литературой появлялись также книги развлекательного характера, которые тем не менее, имели большое значение для истории и географии, К подобной литературе относится прежде всего «Книга о чудесах Индии» Бузурга ибн-Шахриара, написанная во второй половине X века и содержащая ценные сведения об Индии и о других дальних и ближних землях (Цейлоне, Малайе, Суматре, Китае) и в то же время – чудесные легенды, полные невероятных приключений.

Книга Шахриара отнюдь не была единственным сочинением такого рода. Удивительные рассказы арабских моряков передавались из уст в уста и фольклоризировались. Очень интересны в этом отношении рассказы Синдбада-морехода о его чудесных приключениях, вошедшие в свод сказок «Тысячи и одной ночи». Хотя в своем окончательном варианте они сложились в XIV-XVI вв. в Египте, легенды о Синдбаде рассказывались и издавались в Багдаде уже в X веке.

Европа постепенно сбросила с себя мрачный гнет средневековья, который душил живое и мыслящее, и проснулась от духовной спячки. Под влиянием арабов в Европе оживилась торговля, особенно в городах Италии – Неаполе, Пизе, Генуе и Венеции. Эти города, с IX века поддерживавшие связи с арабами, вскоре взяли в свои руки торговые пути на Средиземном море.

Оживлению в Европе содействовали, между прочим, и крестовые походы, которые организовала римская церковь в XI-III вв.

В XI веке на Ближнем Востоке, в Иране и на юге Средней Азии после опустошительных походов воинственные туркменские племена основали государство сельджуков.

Агрессия турков-сельджуков нанесла тяжелый удар арабам и угрожала Византии, а также экономическим интересам крупных городов Северной Италии. Турки заняли Багдад, почти всю Малую Азию, Сирию и Палестину, Иерусалим, который христиане почитали как священный город и в котором находилась гробница мифического Иисуса Христа. Распространились вести, что мусульмане подвергают издевательствам паломников, которые в то время массами направлялись в Палестину, что неверные оскверняют «святые места» христиан. Поэтому призыв к крестовому походу против мусульман получил широкий отклик. Всем участникам похода папа римский обещал полное отпущение грехов. Их ждали и мирские награды – страны Востока были богаты. «Те, кто прозябает здесь в горе и нищете, будут жить там в веселье и богатстве!» – провозглашал папа, призывая на войну.

В крестовых походах были заинтересованы прежде всего агрессивные феодалы Западной Европы, которые стремились расширить свои владения за счет чужих земель. Широкие крестьянские массы в этих походах, чаяли найти спасение от усиливающегося феодального гнета. Города нуждались в опорных пунктах на востоке Средиземноморья, в новых торговых путях.

Крестовый поход против неверных в действительности был организован как грабительский военный поход, только под маской распространения и защиты христианской веры.

Вначале на восток ринулись полчища слабо вооруженных фанатиков из крестьян и бедняков – даже с детьми и женами. Эти толпы бродяг уже по пути, в европейских странах, занялись грабежом и разбоем. Турки-сельджуки без особого труда разбили их в Малой Азии.

Затем на восток направились армии западноевропейских феодалов, настоящее войско, которое порой одерживало победы и основывало в Малой Азии крохотные христианские государства.

В Леванте воители во славу Христа столкнулись с местными христианами, которые принадлежали к различным восточным церквам. Католики всегда считали их еретиками, вероотступниками, которых надо преследовать и безжалостно уничтожать. В Европе с ними так и поступали. Однако здесь, на Ближнем Востоке, участники крестовых походов по совету папы римского использовали христиан-еретиков в качестве помощников и союзников в борьбе с мусульманами.

Борьба на Ближнем Востоке длилась два столетия, ко так и не дала ожидаемых результатов. Крестоносцы были вынуждены оставить с трудом завоеванные позиции. Однако не удавшиеся походы расширили географические представления европейцев, дали толчок к путешествиям и открытиям новых земель, ближе познакомили с арабской культурой.

Вскоре после крестовых походов в Европе наступила эпоха Возрождения, начала новый расцвет науки и искусства, стремительней стали развиваться техника, производственные силы, росли города, оживились ремесло и торговля.

Во время крестовых походов, именно тогда, когда мусульмане предприняли мощное наступление на основанные крестоносцами государства на Ближнем Востоке, родилась одна заманчивая легенда, которой были уготованы долгий век и бесспорное влияние на историю географических открытий.

Считалось, что где-то далеко в Африке, а может, из Азии, живет могущественный царь Иоанн, который является к тому же священнослужителем – не то епископом, не то пресвитером. Европейцы долгое время пытались найти страну этого царя-священника Иоанна то в Центральной Азии, то в Китае, то в Индии, то в Африке.

Крестоносцы сами встречались в «святых местах» Палестины с эфиопами – африканскими христианами и слышали, что их земля находится на востоке Черного континента. Древняя страна Эфиопия действительно была единственной христианской страной за пределами Европы; ее связи с христианским миром нарушили вторгшиеся в Египет мусульмане. Лишь много позже открылось, что Эфиопия не богата и не могущественна. Однако легенда о царе-священнике Иоанне продолжала волновать людское воображение.

Трудно выяснить, где и как возникла эта легенда. Рассказывали, что священник Иоанн вместе со своими сторонниками когда-то покинул Иерусалим и где-то в Азии основал христианское государство. Действительно, уже в VI и VII вв. в Персии и еще глубже в Азии – в Китае и Индии действовали христианские миссионеры, большей частью сирийские купцы, и существовали христианские общины. Они состояли из несториан. В 1122 году к папе в Рим явился патриарх индийских христиан или же смотритель храма Иоанн, сообщивший удивительные сведения о храме в Индии, где покоится прах апостола Фомы, о сокровищах и украшениях храма. Эти сведения вдохновили на поиски страны апостола Фомы, и было немало странствующих рыцарей, которые готовились к паломничеству в дальний, неведомый край.

Распространялись также слухи об индийском властителе Давиде, мудром, отважном христианском короле, которого в народе называли священником Иоанном. Бог-де избрал Давида орудием, карающим поганых и мусульман – сторонников Магомета и его учения, которое, будто чума, распространилось по свету. Предсказывали, что Давид скоро придет в Иерусалим и отнимет у неверных гроб Христа. Король Давид, мол, уже завоевал множество земель в Персии, взял много крепостей и городов и находится в десяти днях пути от Багдада. На востоке по соседству с Персией он завоевал страну с тремястами городов и еще одну страну с тремястами замков и шестьюдесятью шестью реками. У Давида в подчинении сто тысяч воинов, войско его сопровождают сорок царей и шестьдесят архиепископов и епископов.

Эта легенда имела, под собой известную историческую основу: в 1121 году царь Грузинско-Закавказского христианского государства Давид одержал блестящую победу над мусульманами. Возможно, эхо столь крупного сражения и породило этот заманчивый миф.

Известно, что часть каракитаев – народа из Центральной Азии – были христианами, которых крестили миссионеры-несториане. Каракитаи в XII веке предприняли крупные военные походы. В 1141 году они разбили сельджуков и после этой победы основали огромное государство Каракидань. Известие о том, что в Средней Азии после разгрома мусульман создалось новое немусульманское государство, было воспринято как подтверждение существования царя-священника Иоанна.

Примерно в 1165-1170 годах в Европе появились загадочные послания трем владыкам христианского мира – папе, византийскому императору и германскому императору Фридриху Барбароссе. Эти послания, по воззрениям того времени, были написаны рукой могучего христианского государя Иоанна, притом в пору, когда основанное крестоносцами святое царство в Палестине близилось к своей гибели под усиливающимся напором египетского султана Саладина.

Эти письма вдохнули новую надежду в сердца христианских народов: с востока на помощь крестоносцам идет царь Иоанн с сотнями тысяч воинов.

Судя по этим посланиям, богатство и сила Иоанна были действительно легендарными. Он в кровавой битве вынудил к бегству персов и готовится прийти на подмогу святой церкви, чтобы защитить Иерусалим от мусульман.

О себе таинственный владыка в посланиях выражался так: «Я, высокий священник Иоанн, владыка владык, король королей, превосхожу все живущее на земле нравом, богатством и могуществом. Нам платят дань семьдесят два государя… Наше сияние царит над тремя Индиями…

…За нашим столом, что ни день угощаются и пируют тридцать тысяч человек… и все они получают дары из наших сокровищниц – коней или другое добро. Этот стол сделан из самого дорогого изумруда, и покоится он на четырех аметистовых колоннах. Каждый месяц нам прислуживают по очереди семь государей, шестьдесят два герцога, двести шестьдесят пять графов и маркизов… Справа за наш стол каждый день садятся двенадцать архиепископов, слева – двенадцать епископов, я, кроме них, патриарх святого Фомы…»

Фундаменты и стены Иоаннова дворца якобы построены из драгоценных камней, а скрепляет их чистое золото. Крышу покрывают прозрачные сапфиры, среди которых сверкают топазы. Во дворце – хрустальные двери в сто тридцать локтей высоты, и они сами растворяются, когда к ним приближается царь. Государство Иоанново в одну сторону простирается на четыре месяца пути, и никто не знает, как далеко оно простирается в другую сторону.

Только позже выяснилось, что послание – подделка, весьма примитивная и неправдоподобная мистификация, автором которой был какой-то вольнодумец. Однако папа поверил в обещанную помощь и в 1177 году направил к царю Иоанну гонцов с просьбой прибыть как можно скорей.

В начале XIII века мир потрясли новые драматические События, происходившие на великих восточных торговых путях. Монголы в Азии образовали сильную, невиданно обширную державу. Подобно кровавому метеору пронесся над востоком Чингисхан, опустошая страны древней культуры и истребляя миллионы людей. Столь же безжалостными были и его потомки. Мусульманский мир, выстоявший под ударами Западной Европы, не смог дать отпор монгольским ордам.

Удивительно, но в Западной Европе Чингисхана вначале считали христианским владыкой, возможно, путая монголов с каракитаями, – ведь кровавый завоеватель сокрушил могущество мусульман. Но заблуждение вскоре рассеялось. Монголы напали на христиан, вторглись в Восточную и Среднюю Европу, Затем волна завоевателей отхлынула назад, так как Русь, героически сопротивляясь, сломила их наступательную силу и спасла Европу от монгольского ига.

К середине XIII века монголы завоевали Северный Китай (несколько позже – и Южный Китай), Туркестан, гористую часть Ирана, Месопотамию, Закавказье и Восточную Европу.

Когда христианский мир решил, что опасность миновала, начались попытки завязать дружественные отношения с монголами. С помощью монголов можно было бы ликвидировать препоны на торговых путях, перехваченных мусульманами. Монголы могли бы помочь христианскому миру бороться против мусульман, а миссионеры начали бы распространять в огромной монгольской империи христианское учение – такие планы лелеяли и папа и многие европейские государи.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК