Почему наказание не работает

Учитывая все имеющиеся доказательства, очень трудно отрицать, что наказание детей действительно не работает. Почему не работает, определить труднее. Тем не менее мы можем высказать некоторые предположения.

• Наказание порождает агрессию. Как и другие формы контроля, оно часто вызывает агрессию у того, к кому его применяют, и этот опыт становится вдвойне болезненным, потому что ребенок не в силах ничего с этим сделать. Уроки истории стран и народов повторяют то, чему учит психология: при первой же возможности жертвы становятся палачами.

• Наказание показывает пример использования силы. Пример, который подает детям телесное воздействие, — насилие, то есть решение проблем с помощью силы. В сущности, все виды наказания учат чему-то подобному. Дети могут выучить или не выучить урок, который мы хотели им преподать с помощью некоего внушения («Больше так не делай!»). Но одно запомнят наверняка: когда самые важные люди в жизни, их ролевые модели, сталкиваются с проблемой, они пытаются решить ее силой, делая другого человека несчастным и вынуждая капитулировать. Наказание не только злит ребенка, оно «одновременно дает ему пример выражения этой враждебности вовне», отмечает один исследователь[97]. Другими словами, демонстрирует: кто сильнее, тот и прав.

• Наказание в конце концов теряет эффективность. Чем старше становятся дети, тем труднее определить вещи, которые окажутся для них довольно неприятными. (Кстати, ничуть не проще придумать и достаточно привлекательные поощрения.) В какой-то момент угрозы начнут звучать неубедительно и дети будут просто отмахиваться от вашего «Будешь сидеть дома!» или «На этой неделе не получишь карманных денег!». Это не значит, что дети упрямы и их ничем не проймешь. И не значит, что вам нужна помощь в разработке еще более коварного способа заставить их страдать. Это говорит лишь о том, что пытаться помочь детям стать хорошими людьми, наказывая за плохие поступки, с самого начала было глупой идеей.

Подумайте вот о чем: когда малыши удивляются, почему они должны хорошо себя вести или сопротивляться определенным соблазнам, родители всегда могут выбрать, как добиться желаемого поведения. Они могут опереться на уважение и доверие, которые взрастили с помощью безусловной любви к своим детям, и обратиться к их разуму, доходчиво объясняя, какие чувства вызовет у других людей тот или иной поступок. И могут просто прибегнуть к грубой силе: «Если ты не прекратишь, будешь наказан».

Проблема второго варианта в том, что при ослабевании вашей власти — а это рано или поздно произойдет — у вас не останется вообще ничего. Как отметил Томас Гордон, «неизбежным результатом последовательного употребления силы, чтобы контролировать [ваших] детей в ранние годы, становится то, что [вы] никогда не научитесь на них влиять». Таким образом, чем больше вы станете полагаться на наказание, тем «меньше реального влияния будете иметь в жизни своих детей»[98].

• Наказание разрушает отношения. Когда мы наказываем детей, им крайне трудно продолжать считать нас заботливыми союзниками, что жизненно важно для их здорового развития. Вместо этого (в их глазах) мы превращаемся в дуболомов, которых лучше избегать. Малыши понемногу начинают осознавать, что их родители — те огромные, всемогущие люди, от которых они полностью зависят, — иногда делают их несчастными нарочно. Те великаны, которые берут их на руки и качают, кормят и целуют, когда они плачут, иногда начинают вести себя совсем по-другому: отнимают вещи, которые нравятся крохам, или заставляют их чувствовать себя ненужными, или бьют пониже спины (хотя сами говорят, что дети всегда должны «решать проблемы словами»). «Они говорят, что делают это, потому что мы сделали то, но мы уже не уверены, можно ли им доверять и чувствовать себя с ними в полной безопасности. Глупо признаваться, что мы злимся или сделали что-то плохое, ведь за это, как мы выяснили, нас могут отправить на тайм-аут или говорить голосом, в котором нет ни капли любви, или даже ударить. Лучше держаться от них подальше».

• Наказание отвлекает детей от важных вопросов. Представьте, что ребенку говорят: ты ударил своего брата, поэтому теперь должен уйти в свою комнату и пропустить любимую передачу по телевизору. Давайте посмотрим на него, сидящего на своей кровати. О чем, по-вашему, он сейчас думает? Если вы считаете, что размышляет о своих поступках и бормочет: «Теперь я понимаю, что делать людям больно — неправильно», — тогда конечно, продолжайте отправлять своих детей в комнату, когда они плохо себя ведут.

Однако если вы, как любой человек, когда-либо имевший дело с реальным ребенком (или, если уж на то пошло, который сам когда-то был ребенком), считаете, что это просто смехотворный сценарий, зачем вообще назначать это или любое другое наказание? Мысль о том, что тайм-ауты — приемлемая форма дисциплины, потому что они дают детям время все обдумать, основывается на абсурдно нереальной предпосылке.

Наказание не заставляет малышей задуматься о том, что они сделали, и тем более о том, почему они это сделали и что должны были сделать вместо этого. Скорее, оно заставляет думать о том, какие все-таки вредные родители и, возможно, как отомстить (тому самому брату, из-за которого случились все неприятности).

Вероятно также, они поразмышляют о самом наказании: какое оно несправедливое и как в следующий раз избежать его. Наказывать детей — и угрожать, что сделаете это снова, если они вас рассердят, — отличный способ научить детей лучше скрывать содеянное. Скажите ребенку: «Чтобы я больше не видел, как ты это делаешь», — и он подумает: «Хорошо. В следующий раз ты этого не увидишь». Кроме того, наказание побуждает лгать. (Дети, которых не наказывают, меньше боятся признаваться в том, что натворили.) Тем не менее контролирующие родители, столкнувшись с предсказуемой нечестностью, которая обычно сопровождает традиционную дисциплину («Я ничего не делал! Оно уже было разбито!»), не подвергают сомнению эффективность своих методов, а снова наказывают ребенка, на этот раз за ложь.

• Наказание делает детей более эгоцентричными. Слово последствия часто употребляют не только как эвфемизм для наказания, но и в качестве оправдания для него: «Дети должны узнать, что у их действий есть последствия». Но для кого? Все наказания дают на этот вопрос одинаковый ответ: для себя. Внимание ребенка направлено исключительно на то, как лично он пострадает, если нарушит правила или окажет неповиновение взрослым — то есть с какими последствиями столкнется, если его поймают.

Другими словами, когда мы наказываем, дети задаются вопросом: «Что они (взрослые, обладающие силой) хотят, чтобы я сделал, и как поступят, если я этого не сделаю?» Обратите внимание — это зеркальное отражение вопроса, звучащего дома или в школе, когда ребенку обещают награду за хорошее поведение: «Что они требуют выполнить и как отметят?» Оба вопроса абсолютно корыстны. И оба радикально отличаются от тех, к которым мы хотели бы побудить детей, например: «Каким человеком я хочу быть?»

Пара исследователей, обнаруживших, что наказание препятствует нравственному развитию детей, справедливо обосновала эту находку: наказание «знакомит ребенка с последствиями его поведения для того, кто совершил проступок, то есть для него самого»[99]. Чем больше мы полагаемся на наказания, в том числе тайм-аут, или поощрения, в том числе похвалу, тем меньше вероятность, что дети задумаются, как их действия влияют на других. (Однако они могут научиться подсчитывать затраты и выгоды, то есть сопоставлять риск быть пойманными и наказанными с удовольствием, которое получат от совершения того, чего не должны.)

Такая реакция — проанализировать риски, найти способ не попасться, солгать в целях самозащиты — с точки зрения ребенка вполне обоснована. Она даже рациональна. Правда, не имеет никакого отношения к нравственности. И объясняется это приспособленчество тем, что любое наказание по своей природе препятствует развитию нравственного мышления. Когда защитники традиционной дисциплины утверждают, будто в реальном мире дети обязательно столкнутся с последствиями своего поведения, разумно спросить их, что это за «реальный мир» и какие это взрослые, которые способны отказаться от неэтичного поведения, только когда придется за это заплатить (если поймают).

А это такие взрослые, которыми наши дети, надеемся, никогда не станут.

До сих пор я приводил в основном аргументы практического характера. Относительно всех сколько-нибудь значимых критериев наказание малоэффективно, и напрасно ожидать, что при увеличении количества (или обратившись к другому виду) наказаний мы изменим положение. Но как реагировать на родителей, утверждающих, что объяснения, доводы, разделение чувств слабо влияют на ребенка, поэтому нужно «показать зубы», втолковывая что-то детям, или «привлечь их внимание», заставляя столкнуться с последствиями?

Для начала заметим: это утверждение предполагает, что без некоего механизма принуждения дети по умолчанию будут игнорировать самых важных людей в своей жизни. Непростой аргумент. Конечно, они иногда не обращают внимания на то, что мы говорим, и демонстрируют избирательную глухоту, когда мы зовем их обедать или просим убрать игрушки. Но это не значит, что они вообще не придают значения нашим обращениям и поступкам. Наоборот, даже слова самого мягкого родителя — возможно, следовало сказать, особенно его — имеют огромное влияние просто потому, что исходят от родителя.

Тем не менее разве можно отрицать, что угрозы и наказания привлекают внимание детей совсем иначе? Да, но на редкость контрпродуктивным способом. Те же особенности наказания, которые не позволяют его игнорировать, гарантируют, что ничего хорошего из этого не получится. Внимание ребенка привлекает боль, а также то, что человек, от которого он зависит, причинил ему эту боль. Вряд ли это способно произвести тот эффект, на который рассчитывают большинство из нас.

Некоторые родители рационализируют наказание, настаивая, что они на самом деле по-настоящему любят своих детей. Несомненно, это так. Но дети при этом оказываются в крайне запутанном положении. Им трудно понять, почему человек, который очевидно заботится о них, время от времени заставляет их страдать. Это создает искаженные представления, которые дети могут пронести на протяжении всей жизни: причинять другим боль — значит любить их. А может, это просто научит их тому, что для любви обязательно нужны определенные условия и она длится только до тех пор, пока люди делают то, чего вы хотите.

Еще одна рационализация гласит, что наказание не имеет деструктивных последствий, если назначается по уважительной причине и если эту причину ребенку объяснили. Однако на самом деле объяснение не уменьшает отрицательных последствий наказания — скорее наоборот, наказание сводит на нет положительные последствия объяснения[100]. Представьте, как обычно вы объясняете своему ребенку, что происходит, и помогаете осознать, какие чувства вызывает у другого человека его поведение. Вы говорите: «Энни, когда ты отняла кубики у Джеффри, он расстроился, потому что теперь ему не во что играть». Но что если вы привыкли наказывать ребенка за определенные проступки? Положительный эффект объяснения будет утрачен. Если Энни знает по опыту, что вы можете отправить ее посидеть на стуле или сделать что-то подобное, она вряд ли будет думать о чувствах Джеффри. Она озаботится лишь тем, как ситуация обернется для нее. Чем больше тревоги у нее вызовет перспектива наказания, тем меньше шансов, что она воспримет суть нравственного урока.

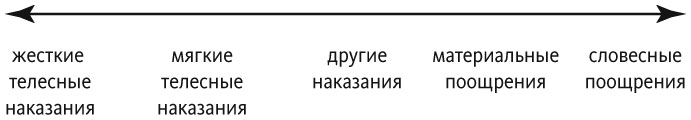

Если объединить все изложенное в этой главе с обсуждением из главы 2, постепенно начнет вырисовываться более широкая картина. Тот подход, который я назвал работой над ребенком и который включает в себя условное воспитание, на самом деле оказывается частью континуума — примерно такого:

Я не хочу сказать, что ударить своего ребенка и сказать «Молодец!» — морально равнозначные поступки. Но они концептуально связаны. Меня беспокоят все эти методы, а также допущения, которые их объединяют. По моему опыту, родители менее склонны изучать альтернативный метод работы с ребенком, пока они думают, что достаточно просто выбрать один из вариантов работы над, расположенный с правой стороны приведенной выше схемы. Вот почему я потратил так много времени, чтобы подчеркнуть, как важно полностью отвергнуть всю модель.

По сути, я также оспариваю подход, который можно резюмировать фразой «чем больше, тем лучше». Его сторонники предпочитают отклонять аргументы о том, что некая воспитательная практика плоха и должна быть заменена. «Почему бы не использовать и то и другое? — говорят они. — Нет причин выбрасывать из своего арсенала какие-то инструменты. Используйте все, что работает».

И мы должны еще раз спросить: «Работает для чего — и какой ценой?» Реальная проблема заключается в том, что разные стратегии иногда направлены на противоположные цели. Одна может уничтожить положительный эффект другой. Так, последствия наказания способны подорвать преимущества положительного воспитания, если сочетать оба эти подхода[101].

Народная мудрость, подтвержденная поколениями фермеров и бакалейщиков, гласит: одно гнилое яблоко портит целую бочку хороших. Мы не собираемся утверждать, будто традиционная дисциплина испускает что-то вроде психологического этилена, наподобие газа, выделяемого гниющими плодами. Но все же нам кажется, что стремление к оптимальным результатам требует отказаться от определенных методов, а не просто нагромождать поверх них другие, более правильные. Чтобы хорошие методы могли работать, мы должны отказаться от плохих, таких как наказания и поощрения[102].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК