Тестовые задания базового уровня сложности

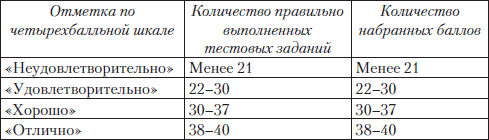

На выполнение этих заданий отводится 60 минут, по истечении которых необходимо остановить работу (если она не завершена) и проверить выполнение заданий по ключу. Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом, за неверно выполненное ставится 0 баллов. По окончании работы необходимо подсчитать сумму полученных баллов и оценить свой ответ по следующим параметрам:

Указания: Все задания имеют четыре варианта– ответа, из которых правильный только один.

Задание 1. Наиболее адекватным определением методики преподавания литературы как науки, отвечающим ее современному состоянию, можно считать следующее:

1. Педагогическая наука, предметом которой является общественный процесс воспитывающего обучения учащихся литературе как учебному предмету.

2. Умение уберечь время, умение умно расходовать силы ученика, умение находить в учебном материале основное и главное, искусство организовывать труд коллектива, каким является класс, как систему рассчитанных воздействий на различные индивидуальности учеников.

3. Педагогическая наука, в определенной последовательности рассматривающая принципы, материал и методы работы учителя и отвечающая на три основных вопроса: зачем, что и как.

4. Педагогическая наука, предметом которой является процесс обучения школьников литературе как учебному предмету и задача которой состоит в открытии закономерностей этого процесса с целью наиболее правильного руководства им.

Задание 2. Литература как учебный предмет занимает следующее место в учебном плане школы:

1. Входит в федеральный компонент в образовательную область «Филология».

2. Входит в федеральный компонент в образовательную область «Искусство».

3. Входит в региональный компонент.

4. Входит в школьный компонент.

Задание 3. Профессиональная компетенция учителя литературы включает в себя ряд составляющих:

1. Филологическая компетенция, педагогическая компетенция, психологическая компетенция.

2. Педагогическая компетенция, психологическая компетенция, методическая компетенция.

3. Филологическая компетенция, педагогическая компетенция, психологическая компетенция, профессионально-коммуникативная компетенция, методическая компетенция.

4. Филологическая компетенция, методическая компетенция.

Задание 4. Первый научный труд по методике преподавания литературы «О преподавании отечественного языка» принадлежит перу:

1. М.А. Рыбниковой.

2. В.В. Голубкову.

3. Ф.И. Буслаеву.

4. М.В. Ломоносову.

Задание 5. Все перечисленные ниже методисты принадлежали к академическому направлению в методике преподавания литературы:

1. Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов, Л.И. Поливанов.

2. Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов, В.Я. Стоюнин.

3. Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский.

4. В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский, Ц.П. Балталон.

Задание 6. Все перечисленные ниже методисты принадлежали к воспитательному направлению в методике преподавания литературы:

1. Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов, Л.И. Поливанов.

2. Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов, В.Я. Стоюнин.

3. Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский.

4. В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский, Ц.П. Балталон.

Задание 7. Четыре дидактических правила были разработаны:

1. Ф.И. Буслаевым.

2. М.А. Рыбниковой.

3. В.В. Голубковым.

4. Г.А. Гуковским.

Задание 8. Монография Г.А. Гуковского «Изучение литературного произведения в школе» имеет подзаголовок:

1. Очерки по методике литературного чтения.

2. Дидактические основы уроков.

3. Методологические очерки о методике.

4. Методы и приемы.

Задание 9. Из приведенных ниже определений выберите то, которое наиболее точно определяет предметную цель литературного образования:

1. Цель литературного образования – формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений и самостоятельному общению с произведением искусства.

2. Цель литературного образования – анализ художественных произведений, знакомство с биографией писателя и историко-культурными и историко-литературными фактами.

3. Цель литературного образования – формирование нравственной и гражданской позиции эстетического вкуса.

4. Цель литературного образования – формирование навыков владения речью средствами литературы.

Задание 10. Оцените утверждение: «Содержание учебного предмета «литература» характеризуется следующими компонентами: 1) системой предметных знаний, 2) системой предметных умений, 3) системой ценностных представлений о мире, человеке, процессе познания, 4) опытом творческой деятельности»:

1. В понятие «содержание учебного предмета литература» должна быть включена технологическая составляющая.

2. Утверждение абсолютно неверно.

3. Из понятия «содержание учебного предмета литература» должен быть исключен 4-й компонент.

4. 4-й и 2-й компоненты понятия «содержание учебного предмета литература» дублируют друг друга.

Задание 11. К основным методам преподавания литературы в школе В.В. Голубков не относил

1. Лекционный метод.

2. Метод литературной беседы.

3. Метод сопоставительного анализа.

4. Метод самостоятельной работы.

Задание 12. Классификация, предложенная Н.И. Кудряшевым, включала в себя следующие методы:

1. Метод творческого чтения; эвристический; исследовательский; репродуктивный.

2. Метод художественной интерпретации; метод творческого чтения; репродуктивный; эвристический.

3. Репродуктивный метод, эвристический; исследовательский; критико-публицистический.

4. Исследовательский метод; лекционный; метод художественной интерпретации; репродуктивный.

Задание 13. Классификация, предложенная В.В. Голубковым, включала в себя следующие методы:

1. Лекционный, литературной беседы, самостоятельной раюоты.

2. Метод художественной интерпретации; метод творческого чтения; репродуктивный; эвристический.

3. Репродуктивный метод, эвристический; исследовательский; критико-публицистический.

4. Метод творческого чтения; эвристический; исследовательский; репродуктивный.

Задание 14. Правильно ли названы функции учебных книг по литературе: информационная, воспитательная и мировоззренческая, мотивационная, справочная:

1. У учебника нет мотивационной функции.

2. У учебника нет справочной функции.

3. У учебника есть все перечисленные функции.

4. У учебника нет воспитательной и мировоззренческой функции.

Задание 15. Какое из определений литературного развития используется в современной методике:

1. Литературное развитие – результат литературного образования, которое получает ученик, заканчивающий общеобразовательную школу.

2. Литературное развитие – это возрастной и одновременно учебный процесс проникновения в условные формы литературы, в ту условность, которая лежит в самой природе художественного познания жизни и составляет язык искусства.

3. Литературное развитие – процесс изучения художественного текста на уроке литературы в соответствии с возрастом.

4. Литературное развитие – это формирование эстетического вкуса ученика на уроках литературы.

Задание 16. К критериям литературного развития школьников не относится

1. Объем теоретико-литературных знаний и умение их применять.

2. Умения анализировать художественный текст.

3. Способности и умения, связанные с литературно-творческой деятельностью.

4. Составление картотеки читателя.

Задание 17. В процессе восприятия художественного текста могут быть выделены следующие фазы:

1. Предкоммуникативная, коммуникативная.

2. Коммуникативная, посткоммуникативная.

3. Предкоммуникативная, коммуникативная, посткоммуникативная.

4. Фазы не выделяются.

Задание 18. Функциями вступительных занятий как этапа изучения текста традиционно считаются следующие:

1. Подведение итогов работы над предшествующей темой.

2. Создание установки на восприятие (стимулирующая функция) и актуализация знаний учащихся.

3. Актуализация знаний учащихся по теме.

4. Выявление уровня восприятия прочитанного.

Задание 19. В содержание вступительных занятий не входит.

1. Сообщение исторических и биографических сведений.

2. Социально-бытовой или культурологический комментарий.

3. Объяснение непонятных слов.

4. Написание научно-исследовательской работы.

Задание 20. Продолжите высказывание: «Школьный и научный анализ прежде всего:

1. Имеет разные цели (научный – открытие нового, школьный – корректировка и углубление читательского восприятия).

2. Отличается формами проведения.

3. Отличается глубиной проникновения в текст.

4. Тождественен между собой.

Задание 21. В круг вопросов, связанных с анализом художественного произведения, не входит

1. Содержание анализа (его составные элементы).

2. Общая система работы над текстом от класса к классу.

3. Приемы анализа.

4. Виды внеклассной деятельности.

Задание 22. Видом художественно-творческой интерпретации литературного произведения не является

1. Подробный пересказ.

2. Выразительное чтение.

3. Инсценировка.

4. Иллюстрирование.

Задание 23. В основные задачи заключительных занятий не входит

1. Подведение итогов.

2. Создание установки на восприятие и понимание художественного текста.

3. Подготовка к творческой работе.

4. Формирование обобщений и выводов.

Задание 24. К основным видам самостоятельной работы не относится

1. Анализ текста изучаемых произведений.

2. Составление конспектов литературно-критических статей.

3. Участие во фронтальной беседе.

4. Подготовка докладов и сообщений.

Задание 25. Восстановите последовательность этапов традиционного изучения теоретико-литературного понятия: 1) закрепление признаков понятия или его определение, 2) применение понятия в процессе анализа художественного текста; 3) накопление фактов, формирование общего представления о понятии, 4) дальнейшее развитие понятия, обогащение его новыми признаками:

1. 1), 2), 3), 4)

2. 3), 2), 4), 1)

3. 2), 1), 4), 3)

4. 3), 1), 2), 4)

Задание 26. «Средствами теории литературы мы вводим школьника в культуру чтения и культуру словесного искусства одновременно» – эти слова принадлежат

1. В.В. Голубкову.

2. Н.М. Соколову.

3. М.А. Рыбниковой.

4. Г.А. Гуковскому.

Задание 27. Все перечисленные ниже исследователи занимались проблемами развития речи школьников:

1. М.А. Рыбникова, В.Я. Коровина, Т.А. Ладыженская, С.А. Леонов.

2. Н.М. Соколов, Б.М. Эйхенбаум, В.Я. Коровина, С.А. Леонов.

3. М.А. Рыбникова, М.О. Гершензон, В.Я. Коровина, Т.А. Ладыженская.

4. М.А. Рыбникова, Г.И. Беленький, Т.А. Ладыженская, С.А. Леонов.

Задание 28. К ведущим принципам формирования и совершенствования речевой деятельности учащихся в процессе изучения литературы не относится

1. Взаимодействие нравственного воспитания, интеллектуального, художественно-эстетического и речевого развития школьников.

2. Разнообразие методических форм и приемов, стимулирующих творческую речевую деятельность учащихся.

3. Обучение школьников различным видам и жанрам монологических высказываний на литературные темы.

4. Практическая направленность работы по развитию речи и приближение ее к реальным жизненным ситуациям.

Задание 29. К критериям речевого развития учащихся средней школы не относится

1. Владение лексикой (общественно-философской, научной и др.), изобразительно-выразительными средствами языка.

2. Понимание особенностей вида и жанра высказывания.

3. Четкость, логичность и стройность композиции высказывания.

4. Знание особенностей того или иного этапа развития литературного процесса.

Задание 30. В основные направления работы по развитию речи учащихся не входит

1. Словарно-фразеологическая работа с различными текстами.

2. Обучение различным видам и жанрам монологических высказываний.

3. Создание речевых ситуаций.

4. Усвоение основных понятий по истории и теории литературы.

Задание 31. Умение работать с эпизодом является ключевым умением, которое формируется в процессе изучения:

1. Лирических и эпических произведений.

2. Лирических и драматических произведений.

3. Эпических и драматических произведений.

4. Поэтических произведений.

Задание 32. На уроках по изучению лирического произведения не предполагается

1. Углубление непосредственных эмоциональных впечатлений учащихся.

2. Выразительное чтение как органическая часть анализа текста.

3. Соединение логического и эмоционального начал.

4. Составление плана текста.

Задание 33. Проблемами организации самостоятельного чтения школьников и системного руководства им в современной методике не занимались:

1. И.С. Збарский.

2. Н.Я. Мещерякова.

3. В.Ф. Чертов.

4. З.Я. Рез.

Задание 34. В процессе изучения литературно-критических статей не предполагается формирование такого умения, как

1. Выделять главное в тексте статьи.

2. Составлять тезисы.

3. Сопоставлять разные точки зрения на произведение в целом, его героев.

4. Пользоваться выразительными средствами чтения (тон, логическое ударение, пауза, интонация).

Задание 35. Историко-функциональный подход к изучению курса литературы в старших классах предполагает знакомство с критическими статьями и/или фрагментами из них:

1. Не предполагает вообще.

2. Возможен только на заключительном этапе изучения монографической темы.

3. Сопровождает все этапы изучения монографической темы.

4. Возможен только на вступительных занятиях.

Задание 36. В каком из представленных ниже рядов выделены особенности школьников 5–7 классов как читателей?

1. Любознательность, высокая эмоциональная возбудимость, легкая внушаемость; интерес к ярким эпизодам, энергичным поступкам героев, динамичному сюжету, волшебным превращениям; эмоционально окрашенный характер впечатлений; затруднение в оценивании поступков героев, в определении авторского отношения к событиям, персонажам.

2. Интерес к человеку и его внутреннему миру; способность к самостоятельным рассуждениям, умение сравнивать, делать выводы и обобщения, определять свое отношение к событиям, героям.

3. Определенный уровень сформированности мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения, расцвета умственной деятельности; целенаправленность восприятия; способность к эстетическим обобщениям, к выявлению авторской позиции.

4. Любознательность, интерес к волшебным превращениям; недостаточная сформированность навыка осознанного чтения, приемов понимания текста; затруднение в определении последовательности и смысла событий, связи описываемых частей, в определении авторского и своего отношения к событиям, персонажам.

Задание 37. К современным технологиям обучения, активно используемым в процессе преподавания литературы, можно отнести: ролевую игру, технологию развития критического мышления через чтение и письмо, проектную технологию, дискуссию.

1. Нельзя отнести ни одну из технологий.

2. Не относится ролевая игра.

3. Не относится проектная технология.

4. Не относится дискуссия.

Задание 38. Следующие формы организации занятий по предмету не относятся к числу внеклассных:

1. Кружок, факультатив.

2. Литературно-краеведческая экскурсия.

3. Урок внеклассного чтения.

4. Музей, клуб.

Задание 39. К принципам, на которых строится внеклассная работа в школе, не относится

1. Принцип добровольности и избирательности.

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников.

3. Принцип рассмотрения художественного произведения в единстве его содержания и формы.

4. Принцип развития инициативы и самодеятельности учащихся.

Задание 40. В задачи элективных курсов на этапе профильной подготовки учащихся (10–11 классы) не входит

1. Ориентация в выборе профиля класса.

2. Подготовка к экзаменам по базовому предмету.

3. Углубление изучения профильных дисциплин.

4. Способствование профессиональному самоопределению школьника.

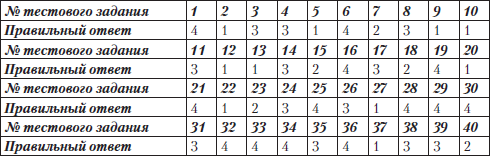

Ключи правильных ответов

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК