Получение знаний о мире

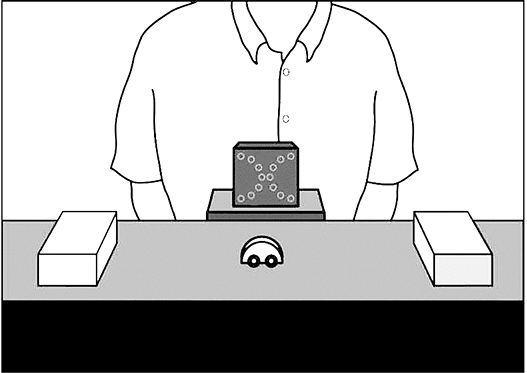

Я и мои коллеги Энди Мельцоф и Анна Вайсмейер попытались понять, каким образом двухлетние дети используют научение посредством подражания, чтобы разобраться в действии простого механизма[90]. Мы усаживали их за стол с набором оборудования, которое вы видите на рисунке на следующей странице: посередине игрушечный автомобильчик, по бокам – две пластиковых коробки, а со стороны экспериментатора – очень симпатичное с виду устройство, внутри которого была спрятана красная лампочка. Когда экспериментатор начинал катать машинку по столу и сталкивался с одной из коробок, лампочка вспыхивала. Когда экспериментатор катил машинку в другую сторону и врезался в другую коробку, ничего не происходило. И то и другое малышам показали несколько раз.

Двухлетние дети тут же стали повторять эффективное действие (в результате которого загорались лампочки), но не повторяли неэффективное: они сразу начинали катать автомобильчик, сталкиваясь с нужной коробкой. Более того: еще до того, как лампочка вспыхивала, они уже смотрели на устройство, явно ожидая, что оно сейчас начнет светиться. Возможно, все это покажется очевидным, однако эти действия выходят далеко за пределы автоматической реакции, которую можно было бы ожидать от зеркальных нейронов. Совсем маленькие дети не подражают всему подряд. Они подражают именно тому действию, которое приводит к интересному результату.

Такой вид подражания выходит и за пределы научения методом проб и ошибок. Детям не нужно было какое-то время собственными руками двигать автомобильчик в ту и в другую сторону: они мгновенно усвоили, куда его двигать, просто понаблюдав за “удачными” и “неудачными” попытками экспериментатора.

Но вот что самое интересное. Мы продемонстрировали малышам тот же сценарий с машинкой и лампочкой, но на этот раз машинка ездила в одну или другую сторону сама по себе – и лампочка, соответственно, то загоралась, то нет. Несмотря на то, что ассоциация между движущейся машинкой и вспышкой была в этом случае столь же сильной, двухлетки, как ни удивительно, после этой демонстрации вообще не пытались толкнуть автомобильчик самостоятельно. Они просто сидели и ничего не делали, даже когда мы просили их зажечь лампочку. И они даже не смотрели в сторону лампочки, пока автомобильчик двигался, – как будто искренне не понимали связи между этим движением и вспышкой.

Дети решили, что причинно-следственная связь в данном случае возникает только в результате действий другого человека. Дети наблюдали за экспериментатором и по результатам его действий делали выводы о наличии такой связи – это был главный способ, которым дети научились связывать причину и следствие самостоятельно. Когда происходили в точности те же события, но без участия экспериментатора, вероятность, что дети научатся на таком примере, была гораздо меньше.

При помощи подражания дети разбираются, как работают те или иные орудия. Подражают они лишь результативным действиям, а нерезультативным не подражают. Однако дети не просто подражают всему, что наблюдают в исполнении других людей, и даже не всем подряд результативным действиям других людей. Дети подражают только намеренным действиям. Они пытаются воспроизвести то, что хотел сделать другой человек, а не действие само по себе.

Представьте себе, что вы показываете ребенку, как одно и то же действие совершается намеренно (скажем, вы нажимаете на кнопку – и открывается ящичек) или случайно (вы случайно коснулись кнопки). Даже годовалые дети с большей вероятностью попытаются повторить намеренное действие, а не случайное[91].

Дети учитывают намерения окружающих и иным образом. Например, вы показываете полуторагодовалому ребенку, как кто-нибудь пытается разделить на две части разборную игрушечную гантельку – но безуспешно, поскольку его пальцы каждый раз соскальзывают с концов игрушки. Дети не будут подражать тому, как соскальзывают пальцы. Вместо этого они поступят разумно – крепко потянут концы гантельки в разные стороны, чтобы разделить ее.

Но точно так же, как дети не станут учиться у автомобильчика, который движется сам по себе, не станут они и пытаться разделить гантельку, если увидят это действие в исполнении робота, который разнимает гантель своими руками-манипуляторами, – даже если робот будет делать это совсем так же, как человек. Необходимо, чтобы это делал именно человек![92]

Возьмем другой эксперимент[93]. Полуторагодовалый ребенок видит человека, который закутался в плед таким образом, что его руки прижаты к телу и он не может ими пользоваться. Затем он видит, как этот человек нажимает лбом на лампу-панель на столе и от этого нажатия лампа начинает светиться. А другой ребенок видит человека, руки которого свободны, но он тоже включает лампу, нажимая на нее лбом.

Если руки у человека спеленуты пледом, ребенок включает лампу рукой и не пытается включить ее лбом. Как и в других экспериментах, ребенок, судя по всему, распознает намерения другого человека и кажется, что он рассуждает примерно так: “Хорошо, руками он пользоваться не может, поэтому ему приходится пользоваться головой. Но у меня-то руки свободны – так что гораздо эффективнее будет, если я включу лампу рукой”.

С другой стороны, когда руки экспериментатора свободны (а он все равно нажимает на лампу лбом), дети повторяют его действия, тоже нажимают лбом, как будто бы рассуждая примерно так: “Если бы этот человек хотел пустить в ход руки, он бы так и сделал – они же у него свободны. Значит, у него есть какие-то веские основания действовать именно головой”.

По мере того как дети взрослеют, умозаключения такого типа делаются все более сложными. Дети объединяют то, что узнали от окружающих, с информацией, которую почерпнули из своего личного опыта.

В одном из экспериментов трехлетним детям предлагали открыть выдвижной ящик[94]. Он выдвигался или легко, или с определенным усилием. Потом дети видели, что некий человек нажимает на кнопку – и ящик немедленно и очень легко выдвигается. Если ребенок до этого уже пытался открыть ящик самостоятельно и убедился, что это трудно, то он с большей вероятностью повторял действие взрослого (нажатие на кнопку), чем если он вообще не пробовал открыть ящик. Таким образом, дети принимали во внимание не только то, насколько эффективно решил задачу другой человек, но и то, насколько эффективными окажутся разные варианты их собственных действий.

Умелое пользование орудиями зачастую включает комбинацию множества разных деталей, как имеющих отношение к делу, так и ненужных. Иногда это очень усложняет научение на чужом примере. Когда Оджи видит, как я делаю сэндвич из хлеба с арахисовым маслом и вареньем, ему предстоит научиться полезному знанию: крышку банки следует открывать против часовой стрелки, а не наоборот. Но, кроме этого, он также узнает, что какие-то другие детали роли не играют: например, неважно, что намазывать сначала, масло или варенье. И что сунуть палец в банку с вареньем и потом с удовольствием облизать его – действие весьма приятное, но сугубо необязательное.

У себя в лаборатории мы провели эксперимент, в ходе которого показывали четырехлеткам сложные последовательности действий[95]. Экспериментатор проделывал с музыкальной игрушкой три разных действия: например, тряс ее, сжимал, а потом тянул за кольцо, приделанное к игрушке. После этого игрушка или начинала играть музыку, или нет. Экспериментатор повторил эти действия пять раз, каждый раз меняя их последовательность и каждый раз получая то один, то другой результат.

Каждый раз в последовательности было по три действия, но иногда казалось, что для получения нужного результата необходимы все три, а иногда – что достаточно одного или двух. Например, игрушка могла срабатывать каждый раз, когда в завершение последовательности экспериментатор тянул за кольцо, но не в том случае, если не тянул (и тогда неважно, в каком порядке шли другие действия в последовательности). Это подсказывало, что в действительности для того, чтобы заиграла музыка, нужно лишь потянуть за кольцо.

Если дети учитывают эффективность – как они продемонстрировали в предыдущих экспериментах с человеком, завернутым в одеяло, и с тугим выдвижным ящиком, – то они должны были бы по большей части повторять только необходимые действия – то есть, например, только тянуть за кольцо. Именно так они и поступали.

В этом эксперименте был еще один интересный нюанс. Мы внимательно контролировали вероятность того, что сработает определенная последовательность действий. Удивительно, но дети, судя по всему, бессознательно вычисляли ту же самую вероятность. Они совершали какое-то действие или комбинацию действий чаще, если шансы, что она увенчается успехом, были выше.

Все это означает, что даже очень маленькие дети не просто копируют действия взрослого, который о них заботится (и вообще взрослых). Вместо этого они распознают его намерения, выясняют, чего именно он пытается достичь. Они пытаются повторить целенаправленное действие, а не просто действие как таковое. Они исходят из того, что экспериментатор старается быть эффективным. Они соотносят свои действия с задачами и целями. И, наконец, они учитывают статистику и вероятность.

И в результате всего этого подражание становится особенно мощным и полезным способом научения тому, как работают самые различные орудия – от венчика для взбивания белков до швабры и от странного устройства, вспыхивающего, когда игрушечная машинка врезается в коробку, до айфона. При этом наблюдение за окружающими позволяет ребенку разобраться, какие именно действия важнее всего освоить и понять.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК