Глава 17 Минные технологии

В 1876 году Россия закупила первую партию торпед системы английского изобретателя Роберта Уайтхеда. Это сразу породило вопрос: с каких кораблей их запускать? Ответив на него, Россия стала родиной целого класса военных судов.

Основная проблема здесь, конечно, терминология. До начала XX века в русском языке слово «мина» употреблялось и по отношению к минам, и по отношению к торпедам, так что даже из официальной документации порой совершенно невозможно понять, о чем речь. Ввиду этого я первым делом проведу небольшой ликбез по минному и торпедному транспорту XIX — начала XX века.

Минный катер. Самый ранний тип носителей минного и торпедного оружия, чаще всего переоборудовавшихся из гражданских пароходов. Ранние минные катера несли на себе именно мины, затем появились управляемые торпеды (то есть самодвижущиеся мины), но торпедные катера как отдельный класс выделились несколько позже. Сказать, как назывался первый в истории минный катер, затруднительно: едва были изобретены мины — и появились первые корабли-переделки, которые порой сооружали вообще из рыбацких лодок. Сегодня принято считать минными катерами суда с водоизмещением до 20 тонн.

Миноноска. Термин был утвержден в 1878 году. Миноноска — это более крупный минный катер водоизмещением от 20 до 100 тонн, не дотягивающий размерами до полноценного корабля, но созданный специально для минных или торпедных вооружений. Первой миноноской у нас считается «Дракон», построенный в Петербурге в 1878 году по британским чертежам. На самом же деле первой миноноской был британский HMS Lightning класса Torpedo Boat 1 водоизмещением 33 тонны, спущенный на воду в 1876-м. По его образцу делались в дальнейшем и российские корабли.

Миноносец. Полноценный торпедный корабль (подчеркиваю: именно торпедный, мин на нем не было). Британцы называют таковым уже упомянутый HMS Lightning, но если следовать российской классификации, тот оказывается слишком мал для полноценного корабля, так что по-нашему первый в мире настоящий миноносец — это мореходный «Взрыв» водоизмещением 134,3 тонны, построенный на заводе Бёрда в Санкт-Петербурге и спущенный на воду 14 августа 1877 года. Миноносец, как говорилось выше, имеет палубное (пушки) и торпедное вооружение. Интересно, что в англоязычной терминологии и минные катера, и торпедные катера, и миноноски, и миноносцы называются torpedo boat. А вот эскадренные миноносцы, более серьезный класс, уже носят название destroyer.

Минный транспорт. Большой корабль, способный доставлять к месту боевых действий минные катера и порой миноноски, то есть корабли младших классов. Сам минный транспорт не имеет непосредственного минного или торпедного вооружения, в отличие от своего груза. Первым минным транспортом стал пассажирский пароход «Великий князь Константин», переоборудованный в 1877–1879 годах в военный корабль.

Минный заградитель. Корабль, предназначенный для постановки минных заграждений, торпед у него нет. Исторически морские мины устанавливали с обычных судов, минных катеров и миноносок. Впоследствии появились корабли, имеющие специальное оборудование, например кормовые краны для быстрой и эффективной установки мин по заданной площади. Они изначально классифицировались как минные транспорты, но в 1907 году получили собственное название — минные заградители, или минзаги. Первыми кораблями, которые по современной классификации можно отнести к минным заградителям, стали спущенные на воду в 1898 году однотипные транспорты «Амур» и «Енисей».

Подводный минный заградитель. Это, как явствует из названия, подводная лодка, способная устанавливать якорные мины. Первым подводным минзагом стала российская лодка «Краб» конструкции Михаила Петровича Налётова, спущенная на воду 12 августа 1912 года.

Уф-ф. С основной терминологией разобрались. Теперь немного истории.

От миноноски к миноносцу

Несмотря на то что торпеды Россия закупала в Великобритании, в остальных аспектах она оказалась одним из технологических лидеров войны на море. В первую очередь ударными темпами двинулось развитие минных и торпедных судов.

Начнем с миноносца «Взрыв». Осенью 1876 года на верфи John I. Thornycroft & Company в Саутгемптоне спустили на воду небольшой корабль (или большой катер) HMS Lightning — первое в мире судно, сконструированное специально под торпеды Уайтхеда. А у нас как раз назревал очередной конфликт с Османской империей. И Россия готовилась к этому, причем готовилась по последнему слову техники.

Основным вооружением минных катеров того времени были так называемые шестовые мины. Катер скрытно, например ночью, доставлял такую мину к вражескому судну, а затем с некоторого удаления подрывал. Миноноска же благодаря своим размерам могла позволить себе нести торпеды и метательные мины, запускаемые с помощью морского миномета. В связи с этим Георг Францевич Берд, владелец крупного механического завода в Санкт-Петербурге, предложил строительство судов такого класса в России. 17 декабря были подписаны контракты, и за следующий год русский флот пополнился целым рядом миноносок: четырьмя «бердовскими» и одной построенной по российскому заказу в Германии на верфи F. Schichau. Но все они оказались неудачными, и уже после начала войны управляющий Балтийским заводом Михаил Ильич Кази спешно поехал в Англию, где рассмотрел имеющиеся миноноски John I. Thornycroft & Co и их конкурентов Yarrow & Со. Тендер выиграли вторые, и уже в августе Балтийский и Ижорский заводы приступили к изготовлению миноносок по английским чертежам.

Нам в первую очередь интересна судьба еще одного, пятого, заказа, размещенного 17 декабря 1876 года на заводе Берда. Предполагалось построить не миноноску, а «быстроходящее винтовое судно, предназначенное для действия минами Уайтхеда». Это была первая в истории попытка разработать большой торпедный корабль, то есть миноносец.

Миноносец Берда представлял собой 40-метровый корабль, разработанный на основе типовой мореходной яхты. Это было не очень хорошим решением, так как из-за тяжелого торпедного аппарата и запаса снарядов скорость составляла всего 14,5 узлов (27 километров в час), кроме того, пришлось нагрузить трюм балластом во избежание опрокидывания. Проект был несовершенен — да что греха таить, он был откровенно плох, — но факт остается фактом. Именно «Взрыв» положил начало новому классу кораблей — большим миноносцам с торпедным вооружением. Из состава флота этот первый в мире миноносец вывели в 1906 году.

От миноносца к транспорту

Степан Осипович Макаров отличался безумной активностью на протяжении всей карьеры. Он был одним из немногих морских офицеров, не просто дослужившихся до адмиральского чина, но и получивших по ходу дела целый ряд привилегий и внесших множество новаций в самые разные военно-технические области. Его наследие — это работы по теории непотопляемости корабля, усовершенствования в области бронирования судов, новые типы артиллерийских снарядов и т. д.

А осенью 1876 года в ходе подготовки к боевым действиям с Турцией военное ведомство привлекло в состав флота целый ряд гражданских пароходов, в том числе «Великий князь Константин». Это был огромный 75-метровый корабль водоизмещением 2500 тонн, построенный в 1857 году во Франции по заказу Русского общества пароходства и торговли. Пароходы 1850-х годов изначально создавались с учетом возможности мобилизации, поскольку по условиям мира, заключенного после Крымской войны, Россия не имела права держать военно-морской флот в Черном море, и требовался какой-то обходной путь. Но если остальные пароходы выполняли в армии более или менее мирные дела, то «Константина» отдали под командование молодого, 27-летнего, лейтенанта Макарова, чтобы тот модернизировал его в соответствии со своей идеей. Идея состояла в переоборудовании крупного судна в «корабль-матку», способный перевозить несколько катеров или миноносок.

Получился минный транспорт, несущий четыре катера. Это позволяло добраться до места сражения через обширное водное пространство, которое малые суда преодолеть не могли, а заодно сэкономить ресурс катеров. Первый минный транспорт оказался довольно медленным (10 узлов, то есть 18,5 километров в час), к тому же всего один катер, «Чесма», построили специально для него, остальные три были переоборудованы из того, что подвернулось под руку, — одного гидрографического и двух спасательных катеров.

Как ни странно, несмотря на несовершенство конструкции, концепция оказалась успешной. «Великий князь Константин» и его катера провели ряд минных атак на корабли противника, а в ночь с 13 на 14 января 1878 года потопили торпедами канонерскую лодку «Интибах» на Батумском рейде. Эта победа считается первой в истории полностью успешной торпедной атакой — прежде минные корабли или топили врага с помощью мин, или стреляли торпедами, лишь повреждая его. В том же году по российскому образцу свой первый минный транспорт, HMS Hecla, построила Британия. После войны пароход «Великий князь Константин» переоборудовали обратно в гражданское судно, а в 1896-м пустили на слом.

От транспорта к заградителю

Существует множество разновидностей морских мин, но наиболее известна — в основном по кинематографу — якорная мина. Она пытается всплыть, а якорь удерживает ее под водой на заданной высоте. Если тральщик — корабль для уничтожения мин — перерезает якорную цепь, мина всплывает и становится видимой. Суть использования этого оружия заключается в том, что мины не ставятся поштучно. Можно встретить одиночную плавающую мину, занесенную течением в неведомые моря, но обычно якорные мины устанавливают целым полем, причем хаотично, на разном расстоянии одна от другой и на разной глубине. Корабль противника натыкается на одну мину, а сдетонировать может десяток.

Вплоть до конца XIX века специализированных кораблей для скоростной укладки мин не существовало. С Крымской войны этот вид вооружения использовался уже достаточно широко, но полноценные минные поля как таковые не применялись, минами закрывали только узкие фарватеры, например реки или входы в бухты. Развитие военных технологий повлекло за собой необходимость минировать всё большие территории, и ручной сброс по одной мине в 10 минут уже был явно неэффективен.

Первой попыткой создать для этой задачи специальное судно стал минный транспорт «Алеут», построенный по российскому заказу в Норвегии в 1886 году. Он был промежуточной конструкцией: он уже не мог нести минные и торпедные катера, но еще не умел ставить якорные мины на ходу, с высокой скоростью. Но «Алеут» уже имел четыре крана и трюм, специально приспособленный под хранение 140 морских мин. Для работы он становился на якорь, краны выгружали мины на специальные плотики, после чего их спускал в воду обслуживающий персонал. Инициатором строительства «Алеута» стал управляющий Морским министерством вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков.

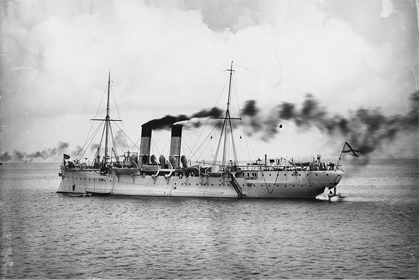

Минный заградитель «Амур»

Источник: Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ

А в 1889 году молодой лейтенант Владимир Александрович Степанов придумал и предложил военному ведомству систему, позволяющую безопасно для судна разбрасывать мины прямо на ходу. Палуба разработанного Степановым судна должна была лежать достаточно низко, а за корму выходили специальные рельсы, по которым мины выбрасывались назад во время движения судна на скорости до 10 узлов (18 километров в час). Систему испытали в 1892 году на только что построенных минных транспортах «Буг» и «Дунай», переоборудовав их по методу Степанова, — по сути, именно они стали первыми в истории минными заградителями современного типа. Они могли нести по 425 мин и имели водоизмещение 1490 тонн.

В 1895 году было заказано еще два минных заградителя (тогда классифицировавшихся как минные транспорты) — больших, с водоизмещением не менее 2000 тонн, с полным палубным вооружением, способных устанавливать минные заграждения у берегов противника и даже под огнем. Так в 1898-м были заложены два 2500-тонных гиганта, «Амур» и «Енисей». В 1901-м их зачислили во флот. Владимир Степанов, кстати, стал капитаном «Енисея». Минный заградитель «Амур» прославился, в частности, подрывом японских эскадренных броненосцев «Хацусэ» и «Ясима». Оба корабля закончили свою службу трагически: «Амур» затопила команда, чтобы не отдавать его японцам, а «Енисей» подорвался на собственной же мине 29 января 1904 года. Степанов отказался сходить с корабля и пошел ко дну вместе со своим детищем.

За границей первые минные заградители, работающие по принципу Степанова, начали строить лишь в середине 1900-х, а настоящую славу они обрели во время Первой мировой войны.

От заградителя к подлодке

Последним российским рывком в минном деле стало строительство первого в мире подводного минного заградителя — лодки «Краб». Как и в случае со многими другими проектами, успехом эта история обязана личному упорству и таланту одного-единственного человека — инженера Михаила Петровича Налётова. Он, выпускник Санкт-Петербургского практического технологического института, в 1904 году работал инженером в Порт-Артуре, как раз во время активных боевых действий. 31 марта Налётов стал свидетелем гибели российского броненосца «Петропавловск» на японской мине — и задумал разработать минный заградитель, который смог бы не просто класть минные поля, а делать это абсолютно незаметно и прямо на рейде противника.

Совершенно удивительным образом Налётов за четыре месяца своими руками построил подводную лодку. Помогали ему всем портом Дальний: офицеры с кораблей добывали нужные детали, матросы в свободное время приходили поработать руками, плюс Налётов располагал силами непосредственных подчиненных, трудившихся с ним на строительстве порта. В общем, осенью подлодка водоизмещением 25 тонн была окончена, несколько раз успешно погружалась и привлекла внимание высшего командного состава. Для лодки Налётов разработал нечто вроде конвейера, как в корабельной схеме Степанова, только для использования под водой. Однако в декабре Порт-Артур пал, и перед отступлением подлодку пришлось уничтожить.

Тем не менее у Налётова уже был в разработке проект полноценной большой лодки, а также положительный отзыв от контр-адмирала Ивана Константиновича Григоровича, командира крепости Порт-Артур, который сожалел, что из-за сложившейся ситуации систему не успели довести до ума и испытать в боевых условиях. Проект Налётова в 1906 году приняли на рассмотрение в Петербурге — но госкомиссия в итоге трижды требовала доработать конструкцию, и постройка началась значительно позже.

Так или иначе, 12 августа 1912 года подлодка «Краб» была спущена на воду. К тому времени Налётова отстранили от проекта, и в протоколе по этому поводу есть следующие обидные строки: «Совещание убедилось, что за г-ном Налётовым нет никакого приоритета в предложении для ПЛ мин заграждения с пустотелым якорем (при нулевой или близкой к нулю плавучести мины, пока она находится в ПЛ), т. к. вопрос этот принципиально разработан был при минном отделе МТК еще до предложения г-на Налётова. Поэтому нет никаких оснований считать, что не только разрабатываемые мины, но и весь строящийся заградитель „системы Налётова“».

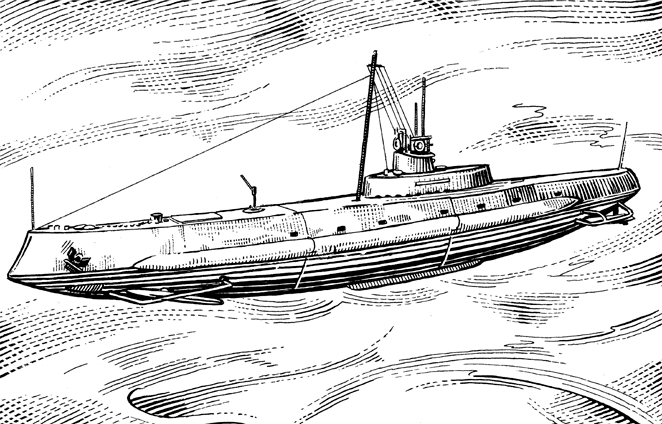

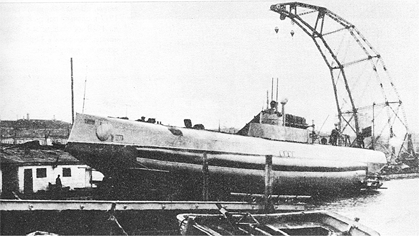

Минный заградитель «Краб»

Источник: А. Е. Тарас «Подводные лодки Великой войны 1914–1918», (Минск: Харвест)

«Краб» совершил несколько успешных минирований во время Первой мировой войны, подорвав как минимум одну канонерскую лодку (и, по некоторым данным, немецкий крейсер SMS Breslau), а в 1919-м был затоплен на рейде Севастополя. Заградитель подняли лишь в 1935 году и, не найдя в нем ни функциональной, ни исторической ценности, разрезали на металл. Налётов пытался спасти свое детище, но к тому времени он был уже пожилым человеком и сделать ничего не смог.

В любом случае система Налётова дала начало целому классу военных подлодок. А то, что он не получил от этого никаких дивидендов, — не более чем обыденная действительность российского общества того времени.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК