Глава 7 Кулибин имя нарицательное

«Что изобрел Кулибин?». Вопрос действительно животрепещущий. Все знают эту фамилию, из имени собственного она стала именем нарицательным — но спроси у людей на улицах, а что он такого изобрел, никто толком и не ответит.

В постпетровский период интерес к науке и технике хоть и не скатился обратно в темное русское Средневековье, но порядком просел. Петр успел сделать главное: заложил основы. В частности, при нем был основан важнейший институт — Петербургская академия наук, которая на долгие годы стала центром научно-технического развития государства.

Но, в принципе, период с 1725 года до Наполеоновских войн можно смело назвать застоем. В первую очередь из-за того, что петровские реформы хоть и подтолкнули научно-техническое мышление, но до защиты авторского права не добрались. Единственным шагом в этом направлении стала документальная фиксация имен архитекторов и создателей тех или иных устройств.

Так что о Кулибине мы знаем изрядно, если сравнивать с инженерами допетровской эпохи. И придумал он очень много. Но ни одно из его изобретений, могущих поспособствовать мировому прогрессу и облегчить жизнь людям, не имело успеха. Казна с радостью раскошеливалась на несерьезные проекты — фейерверки и шутихи, лифт и самобеглую коляску для престарелой императрицы, заводные часы и механические игрушки. А вот спроектированный Кулибиным нормальный мост через Неву так и остался проектом. И прожекторы для уличного освещения — тоже. В США он получил бы, наверное, под сотню патентов, стал бы обеспеченным человеком, но он родился в России и потому, как и прочие изобретатели, половину жизни потратил на обивание порогов.

Тем не менее его технический гений продрался через тернии русской бюрократии и оставил потомкам очень приличное наследие. В этой главе я буду честно использовать заимствования из собственной статьи для журнала «Популярная механика». Единожды написав что-то, имеет ли смысл мучить себя, пересказывая ту же информацию другими словами? Итак…

Кулибин: начало

Родился он в 1735 году под Нижним Новгородом, в слободе Подновье. Сейчас это один из городских районов — на месте, где находился дом Кулибиных, стоит памятный знак. Нынче там многоэтажки, все застроено, но неподалеку сохранились еще красивые каменные палаты, помнящие мальчика Ваню, бегавшего по окрестным холмам. Я к чему эту фразу ввинтил: в советское время появилось множество псевдобиографических книг о Кулибине, имеющих отношение скорее к худлиту, чем к каким-то исследовательским областям. Например, умилительный труд Жозефины Яновской, начинающийся словами: «— Что ты ходишь кругом церкви, пострел? Уж который раз я тебя замечаю! Что тебе здесь надо? — Церковный сторож строго посмотрел на стоявшего перед ним мальчугана». И так вся книга.

Появление этих изданий было обусловлено в первую очередь тем, что ранние годы биографии Кулибина не очень хорошо изучены и, помимо прочего, довольно скучны. Будущий гений происходил из семьи купца среднего пошиба, никакого образования не получил, много читал, увлекался механикой, учился у часовщиков и зарабатывал на жизнь починкой часов. Все это он описал в воспоминаниях, которые в целом служат единственным, довольно скудным первоисточником.

Но, в отличие от многих других талантливых самоучек, у Кулибина было много упорства. Поэтому когда в 1764 году объявили, что Нижний Новгород посетит сама императрица, молодой часовщик специально к ее приезду сконструировал диковинные часы-яйцо. К тому времени он, судя по всему, был уже довольно известным мастером, выполнившим много работ для городских купцов. Поиску клиентов, скорее всего, помогало то, что со многими он был знаком еще ребенком, через отца.

Средства на изготовление часов ему выделил купец Михаил Андреевич Костромин. Последний хотел сам преподнести Екатерине подарок и тем выслужиться перед ней. Тут меркантильные интересы сошлись с техническими возможностями, и за три года, к 1767-му, Кулибин часы закончил.

Они имели форму гусиного яйца и состояли из 427 деталей. Внутри находился «театр-автомат»: раз в час открывались крошечные дверки, а внутри разыгрывалась библейская сценка — открывался «гроб Господень», появлялся ангел, воины-стражи падали ниц и т. д. По сути, Кулибин построил первый русский автоматон высокого уровня. Проблема была в том, что к приезду императрицы, запланированному на май 1767 года, конструктор никак не успевал. Поэтому в Нижнем Кулибин подарил Екатерине несколько оптических приборов собственной работы — он их скопировал с английских образцов, нашедшихся у одного из купцов, хлеботорговца Извольского. По другим версиям, императрица просто осмотрела его изобретения и подивилась им. Но это, в принципе, не важно.

Эта история только кажется простой, а на деле, чтобы Кулибина, обычного часовщика, сына торговца мукой, допустили на аудиенцию к императрице, куча народу била челами в пол. Костромин ходил к Якову Степановичу Аршеневскому, тогдашнему губернатору, и, судя по всему, убедил его в ценности прожекта. Аршеневскому тоже было на руку, чтобы в его городе Екатерине подарили что-то уникальное. Губернатор после приезда императрицы ходил на поклон к придворному фавориту светлейшему князю Григорию Григорьевичу Орлову и как-то договорился об аудиенции.

В общем, приборы Екатерину заинтересовали, речи Кулибина понравились, и она приказала ему, как закончит часы, приезжать к ней в Петербург. Так и вышло. В 1769-м Костромин с Кулибиным приехали в столицу и преподнесли часы Екатерине. Купцу дали тысячу рублей и именную кружку, а Кулибин, помимо денежного вознаграждения, получил… должность начальника механических мастерских при Академии наук. Это примерно как если бы я сейчас подарил эту книгу президенту России, а он в благодарность назначил бы меня замминистра образования и науки.

Водоходное судно

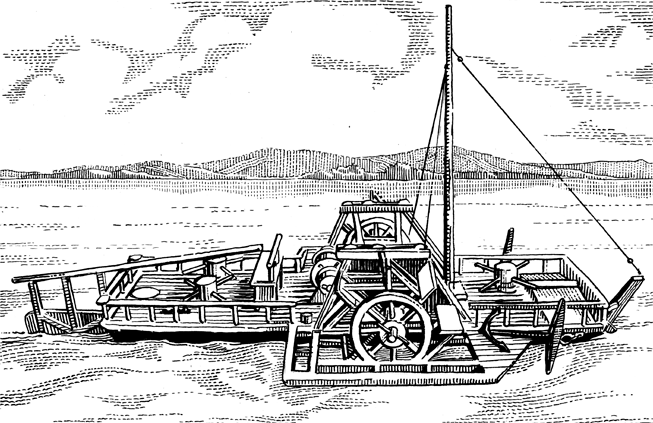

В конце XVIII века самым распространенным способом подъема грузов на судах против течения был бурлацкий труд — тяжелый, но относительно недорогой. Существовали и альтернативы, например машинные суда, приводимые в движение волами. Устройство машинного судна было следующим: оно имело два якоря, канаты которых крепились на специальном валу. Один из якорей на шлюпке или по берегу доставлялся вперед на 800?1000 метров и закреплялся. Волы, работающие на судне, вращали вал и накручивали якорный канат, подтягивая судно к якорю против течения. В это же время другая шлюпка везла вперед второй якорь — так обеспечивалась непрерывность движения.

Рисунок судна И. П. Кулибина

Кулибину пришла в голову мысль, как обойтись без животных. Его идея состояла в использовании двух колес с лопастями. Течение, вращая колеса, передавало энергию на вал — якорный канат накручивался, и судно подтягивало себя к якорю, используя энергию воды. В процессе работы Кулибина постоянно отвлекали заказами на игрушки для царских отпрысков, но он сумел выбить финансирование на изготовление и установку своей системы на небольшое судно. В 1782 году оно, нагруженное почти 65 тоннами (!) песка, показало себя надежным и значительно более быстрым, нежели корабль на воловьей или бурлацкой тяге.

В 1804 году в Нижнем Новгороде Кулибин построил второй водоход, который был вдвое быстрее бурлацких расшив. Тем не менее департамент водных коммуникаций при Александре I отверг идею и запретил финансирование — водоходы так и не получили распространения. Гораздо позже в Европе и США появились кабестаны — суда, которые подтягивали себя к якорю, используя энергию парового двигателя.

Винтовой лифт

Наиболее распространенная лифтовая система на сегодняшний день представляет собой кабину на лебедках. Лебедочные лифты были созданы задолго до патентов Отиса середины XIX века: подобные конструкции действовали еще в Древнем Египте, они приводились в движение тягловыми животными или рабской силой.

А в середине 1790-х годов стареющая и располневшая Екатерина II поручила Кулибину разработать удобный лифт для передвижения между этажами Зимнего дворца. Она непременно хотела лифт-кресло, и перед Кулибиным встала интересная техническая задача. К подобному лифту, открытому сверху, нельзя было прицепить лебедку, а если «подхватывать» кресло лебедкой снизу, она бы доставила неудобство пассажиру. Кулибин решил вопрос остроумно: основание кресла крепилось к длинной оси-винту и двигалось по нему подобно гайке. Екатерина садилась на свой передвижной трон, слуга крутил рукоять, вращение передавалось на ось, и та поднимала кресло на галерею второго этажа. Винтовой лифт Кулибина был закончен в 1793 году, второй же в истории подобный механизм Элиша Отис построил в Нью-Йорке лишь в 1859-м. После смерти Екатерины лифт использовался придворными для развлечения, а затем шахту заложили кирпичом. На сегодняшний день сохранились чертежи и остатки подъемного механизма.

Теория и практика мостостроения

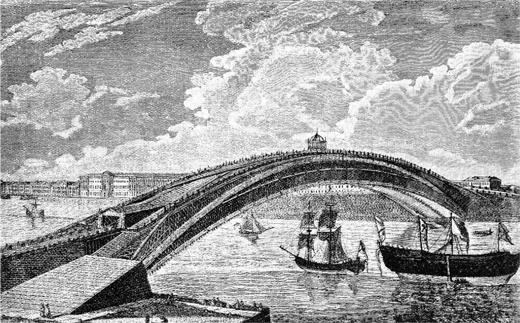

С 1770-х вплоть до начала 1800-х Кулибин работал над созданием однопролетного постоянного моста через Неву. Он изготовил действующий макет, на котором рассчитал усилия и напряжения в различных частях моста, при том что теории мостостроения тогда еще не существовало! Опытным путем Кулибин предсказал и сформулировал ряд законов сопромата, получивших подтверждение значительно позже. Сперва изобретатель разрабатывал мост на собственные средства, но на финальный макет ему выделил денег граф Потёмкин. Модель в масштабе 1:10 достигала длины в 30 метров.

Проект одноарочного деревянного моста через реку Неву, разработанный Кулибиным

Источник: гравюра, 1799

Все расчеты моста были представлены Академии наук и проверены знаменитым математиком Леонардом Эйлером. Выяснилось, что цифры верны, а испытания модели показали, что мост имеет огромный запас прочности; его высота позволяла парусным судам проходить без каких-либо специальных операций. Несмотря на одобрение Академии, правительство так и не выделило средств на строительство моста. Кулибин был награжден медалью и получил премию, к 1804 году третья модель окончательно сгнила, а первый постоянный мост через Неву (Благовещенский) построили лишь в 1850-м.

В 1936 году был проведен экспериментальный расчет кулибинского моста современными методами, и выяснилось, что русский самоучка не сделал ни одной ошибки, хотя в его время большинство законов сопромата были неизвестны. Метод изготовления модели и испытаний ее с целью силового расчета конструкции моста впоследствии получил широкое распространение, к нему в разное время независимо приходили разные инженеры. Также Кулибин первым предложил использовать в конструкции моста решетчатые фермы — за 30 лет до запатентовавшего эту систему американского архитектора Итиэля Тауна.

Механические ноги и другие истории

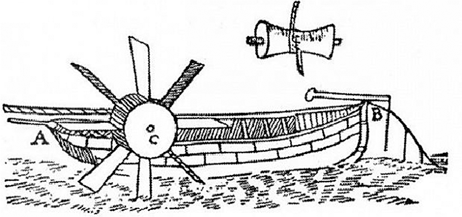

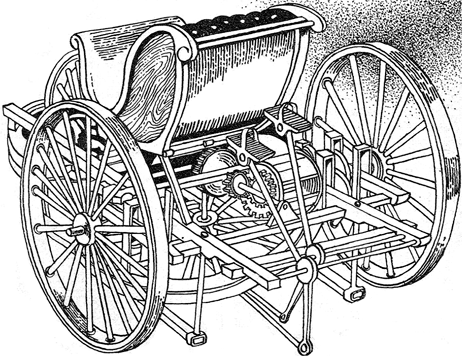

Нередко Кулибину, помимо действительно изобретенных им конструкций, приписывают множество других, которые он усовершенствовал, но не создал первым. Например, знаменитую самобеглую коляску — во вступлении к первой части я упоминал, что таких конструкций в Европе существовал целый ряд.

На рубеже XVIII–XIX веков Кулибин представил петербургской Медико-хирургической академии несколько проектов механических ног — весьма совершенных по тем временам протезов нижних конечностей, способных сымитировать потерянную выше колена (!) ногу. Испытателем первого варианта протеза, сделанного в 1791 году, стал Сергей Васильевич Непейцын — на тот момент поручик, лишившийся конечности при штурме Очакова. Впоследствии Непейцын дослужился до генерал-майора и получил у солдат прозвище Железная Нога; он вел полноценную жизнь, и не все догадывались, почему генерал чуть-чуть прихрамывает. Протез системы Кулибина, несмотря на благоприятные отзывы петербургских медиков во главе с профессором Иваном Федоровичем Бушем, был отвергнут военным ведомством, а серийное производство механических протезов, имитирующих форму ноги, позже началось во Франции. Так или иначе, металлические руки и ноги были известны еще со времен Высокого Средневековья, не говоря уже о древнеегипетских деревянных протезах. Некоторые сохранившиеся экземпляры имеют ту или иную степень механизации. Известными обладателями металлических протезов были швабский рыцарь Гёц фон Берлихинген (1480–1563) и французский военачальник Франсуа де Лану (1531–1591) по прозвищу Железная Рука. Протез первого сохранился до наших дней.

Самокатка

Источник: Ю. Долматовский «Рождение автомобиля», 1950

В 1779 году увлекавшийся оптическими приборами Кулибин представил петербургской публике свое изобретение — прожектор. Системы отражающих зеркал существовали и до него (в частности, использовались на маяках), но конструкция Кулибина была значительно ближе к современному прожектору: пламя одной-единственной свечи, отражаясь от размещенных в вогнутой полусфере зеркал, давало сильный направленный поток света. «Чудесный фонарь» был положительно принят Академией наук, расхвален в прессе, одобрен императрицей, но остался лишь развлечением и не был применен для освещения улиц, на что Кулибин рассчитывал изначально. Сам мастер впоследствии изготовил несколько прожекторов по индивидуальным заказам кораблевладельцев, а также сделал на базе этой системы компактный фонарь для кареты и даже немного заработал. Его подвело отсутствие защиты авторского права: каретные «кулибинские фонари» начали массово собирать другие мастера, что сильно обесценило изобретение.

Что еще сделал Кулибин

Он наладил со времен Нартова почти сошедшую на нет работу мастерских при Петербургской академии наук, где занимался изготовлением микроскопов, барометров, термометров, подзорных труб, весов, телескопов и множества других лабораторных приборов. Он отремонтировал планетарий академии, придумал оригинальную систему спуска кораблей на воду, создал первый в России оптический телеграф, отправленный в Кунсткамеру в качестве диковинки, разработал проект железного моста через Волгу, сконструировал рядовую сеялку, обеспечивающую равномерный разброс зерна. Еще он устраивал фейерверки, создавал механические игрушки и автоматоны для развлечения знати, а также ремонтировал и самостоятельно собирал часы множества различных компоновок.

Скончался Кулибин в 1818 году в родном Нижнем Новгороде, так и не реализовав бо?льшую часть своих задумок. Его собственная изобретательская деятельность в основном привела к ряду пустых выхлопов, имевших целью развлечение местной аристократии, — но во многом этот человек создал основы русского инженерного творчества, обучил множество механиков и заложил фундамент для дальнейшего развития русской изобретательской мысли. Это было очень кстати, потому что при Александре I в России наконец появилось понятие авторского права.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК