Глава 36 Игорь Сикорский Король воздуха

Сикорский заслуженно считается одним из величайших авиаконструкторов всех времен. И поэтому за право называть его своим бьются две страны: та, где он начинал свой путь, учился и становился на ноги, но откуда вынужден был уехать из-за революционных событий, и та, которая приняла его и дала ему все, чтобы развернуться в полную силу.

Биография Игоря Ивановича Сикорского четко делится на два периода — русский (1889–1918) и американский (1919–1972). В промежутке была еще краткая работа в Париже, где Сикорский даже планировал остаться и начинал авиаконструкторскую деятельность. Но Франция, как и Россия, не догадалась, что этого человека нужно удерживать всеми силами, и отпустила его дальше. Впрочем, стоит заметить, что первые годы Сикорского в США тоже были весьма несладкими. Но обо всем по порядку.

Я сразу кратко перечислю, в чем состоят главнейшие достижения Сикорского и что собственно он изобрел. Он заложил основы тяжелой авиации, первым начав конструировать многомоторные самолеты стратегического назначения; он же построил первый бомбардировщик такого типа. Именно он спроектировал первый в истории практически применимый и нормально управляемый вертолет, — до него были десятки конструкций, но все они оставались лишь опытными образцами, а система Сикорского позволила запустить геликоптеры в серию. Во многом благодаря ему современная авиация выглядит именно так, а не иначе.

Русский период

Сикорский происходил из успешной и обеспеченной семьи. Его отец, известный психиатр, профессор Киевского университета, не знал отбоя от клиентов и дружил с царской семьей (крестными Игоря Сикорского, например, были великий князь Петр Николаевич и великая княгиня Александра Петровна).

Сперва Игоря отправили в Морской кадетский корпус, но в 18-летнем возрасте он с согласия отца бросил учебу в этом заведении и в 1907-м уехал в Париж, в техническую школу Дювиньо де Ланно. Через полгода Игорь Сикорский вернулся, поступил в Киевский политехнический институт (там была довольно сильная воздухоплавательная школа), затем бросил его и снова уехал в Париж, где стал работать и учиться у Фердинанда Фербера, авиаконструктора, пилота и одного из известных европейских пионеров авиации. Но 22 сентября 1909 года Фербер погиб, разбившись при испытаниях опытного биплана системы Вуазена, и Сикорский снова вернулся в Киев.

На тот момент ему исполнилось 20 лет. У него был опыт строительства примитивного вертолета вместе с Фербером (первую собственную модель С-1 он позже показал в Киеве на воздухоплавательной выставке), а также неплохая коллекция деталей, в частности два двигателя Anzani и набор пропеллеров. Один из пропеллеров он применил в построенных в 1911 году аэросанях, которые тогда же продемонстрировал Генштабу. Если вы читали главу о Сергее Неждановском, то должны помнить, что в то время в России был большой интерес к аэросаням. Второй двигатель позволил ему построить еще один геликоптер, известный ныне как С-2.

Его следующие работы, начиная с С-3 и заканчивая С-5, были уже самолетами. С-5 (Сикорский построил его в 1911-м, когда ему исполнилось всего 22 года) стал первой успешной разработкой авиаконструктора: он поднимался в воздух и летал не хуже вуазеновских бипланов и других самолетов-современников.

Если прежде Игорь Иванович делал все разработки на деньги семьи, то теперь его таланты были замечены на самом верху. В 1912 году он поступил на работу — стал главным конструктором авиационного отделения РБВЗ, того самого «Руссо-Балта». Основное производство вагонов и автомобилей было в Риге, а авиационное отделение — в Санкт-Петербурге. Как получилось, что Сикорской — юный, даже без диплома инженера — оказался главным конструктором завода, который обещал стать крупнейшим в России в области авиации?

Ответ прост. Специалистов по практическому авиастроению на всю страну имелось полтора человека, хотя с великими теоретиками вроде Жуковского проблем не было. Руководитель авиационного отделения и председатель совета акционерного общества РБВЗ Михаил Владимирович Шидловский не хотел приглашать иностранца и, видимо, просто составил список тех, кто хоть как-то мог выполнять функцию главного конструктора. Игорь Сикорский к тому времени построил в одиночку два вертолета и три самолета, происходил из хорошей семьи, учился в Париже. Шидловский рискнул — и не прогадал.

С 1912 по 1918 год, возглавляя крупное конструкторское бюро и имея почти неограниченные возможности, Сикорский развернулся в полную силу и совершил первый из двух своих крупнейших прорывов в авиационном деле. Назовем его «русским прорывом».

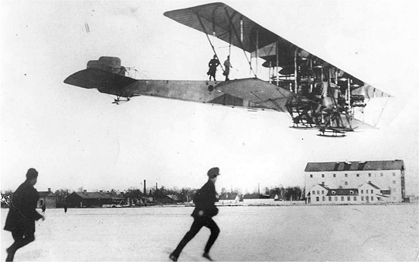

На тот момент авиация, с одной стороны, развивалась сумасшедшими темпами, как сейчас развиваются компьютерные технологии, а с другой — находилась в зачаточном состоянии. Самолеты, использовавшиеся в Первой мировой, — все эти классические Nieuport 17, Sopwith Camel или Fokker Dr. I Красного Барона — представляли собой скрепленные проволокой и заклепками деревянные гробы. А Сикорский на этом фоне предложил построить четырехмоторный (!) самолет с закрытой кабиной (!), способный везти тонну нагрузки против максимум 500 килограммов у любого конкурента. Я говорю о «Русском витязе», который был задуман Сикорским еще в 1911-м, а первый полет совершил 10 мая 1913 года, то есть до войны. Сообщения об этом испытании за рубежом воспринимались как утка, и до самого взлета никто не верил, что «Русский витязь» поднимется в воздух.

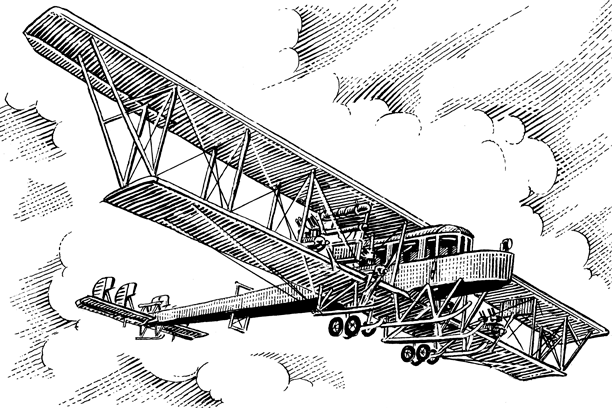

Самолет «Илья Муромец», хорошо видна прогулочная палуба на фюзеляже

Тут замечу, что изначально, когда проект еще назывался «Гранд» (его дважды переименовывали), Сикорский хотел установить на машину два двигателя, но в итоге решил, что четыре будут более надежны. Так в мире появился первый многомоторный тяжелый самолет, способный не только нести пилота и одного пассажира, но и выполнять различные, в том числе и транспортные, функции. «Русский витязь» установил рекорд длительности полета — 1 час 54 минуты. Но это был лишь опытный экземпляр.

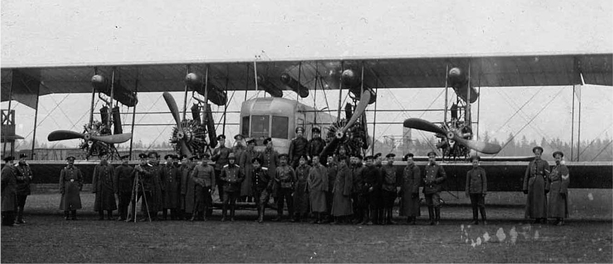

А серийной машиной, построенной по образцу разобранного в конце того же года «Русского витязя», стал знаменитый «Илья Муромец». Огромный четырехмоторный цельнодеревянный биплан впервые поднялся в воздух 22 декабря 1913 года, а всего было построено 76 таких машин пяти разных модификаций.

«Илья Муромец» оказался революционным самолетом. Это был первый в истории серийный пассажирский лайнер с отделенным от кабины салоном, отоплением, электричеством. Четыре 100-сильных мотора позволяли машине весом в 4,5 тонны совершать пятичасовые беспосадочные перелеты со скоростью чуть больше 100 километров в час.

Самолет «Илья Муромец»

И быть бы России авиационным государством номер один в мире, когда б не случившиеся одна за другой война и революция. Первая вынудила переделать уже построенные к тому времени четыре «Муромца» в тяжелые бомбардировщики, а остальные 70 с лишним машин с самого начала строились как военные. Последняя, наиболее мощная модификация Е-1, разработанная в 1916 году, в загруженном состоянии имела массу 7,5 тонны и разгонялась до 130 километров в час, приводимая в движение 220-сильными двигателями Renault. Замечу, что 30 машин (модификация В) имели 150-сильный двигатель собственной разработки «Руссо-Балта», так что не только импортом живо было русское авиастроение.

За время войны эскадра «Муромцев» совершила 400 боевых вылетов, противнику удалось сбить всего одну машину. Правда, более 20 было потеряно из-за технических неполадок, а часть погибла под бомбами на аэродроме. Но в принципе гигант-бомбардировщик себя оправдывал.

После войны машины снова переделали в гражданские: они стали обслуживать почтово-пассажирские линии. Последний полет «Муромец» совершил в 1923 году. Ни одного экземпляра великого самолета до наших дней не сохранилось.

Параллельно с «Муромцами» Сикорский разрабатывал и другие, менее революционные машины, в частности известный серийный истребитель сопровождения С-16. Всего на РБВЗ под руководством Сикорского построили 240 самолетов, а последней его моделью стал истребитель С-20. Существует легенда о наследнике «Ильи Муромца», тяжелом бомбардировщике «Александр Невский», но ни в одном официальном документе такой самолет не упоминается.

18 февраля 1918 года, понимая, что в новой России у него вряд ли есть перспективы, Игорь Сикорский уехал через свободный от большевиков Архангельск сперва в Великобританию, а затем во Францию. Там он пытался работать на военное ведомство, но неудачно, и в марте 1919 года высадился в порту Нью-Йорка. Ему было 30 лет, а он уже так много сделал — и сколько всего ему предстояло сделать…

Американский период

Первое время Сикорский был в США никому не нужен. Он не знал языка, а талантливых авиаконструкторов хватало и без него. Поэтому в течение нескольких лет он работал учителем и читал лекции в школах для русскоязычных эмигрантов, а 1923-м основал вместе с группой новых товарищей свою первую компанию Sikorsky Aero Engineering. Тогда она представляла собой крошечную, вроде курятника, мастерскую, где трудились несколько энтузиастов, подхалтуривавших также на всевозможных работах неинтеллектуального свойства. Сегодня она называется Sikorsky Aircraft, и в ней работает 15 000 человек.

Известен случай, когда компанию Сикорского поддержал в момент самых тяжелых дней его друг, точно такой же эмигрант Сергей Васильевич Рахманинов. Будучи прославленным композитором и пианистом, Рахманинов в США встал на ноги значительно быстрее и в какой-то момент финансово помог Сикорскому: не просто подарил 5000 долларов, как пишут некоторые источники, а купил на эту сумму акции молодой фирмы.

Первым американским самолетом Сикорского стал биплан Sikorsky S-29-A (систему нумерации конструктор сохранил), построенный в 1924 году и не снискавший успеха. Позже, в 1929-м, он разбился в Голливуде на съемках фильма Говарда Хьюза «Ангелы ада».

Со временем у компании появились клиенты. Наиболее удачный заказ поступил в 1927 году — это была летающая лодка Sikorsky S-36 для компании Pan American, произведенная в количестве шести экземпляров. Заказчику результат понравился, и годом позже к Сикорскому пришла известность. Новая летающая лодка Sikorsky S-38 стала первым его массовым самолетом (к 1933 году было сделано более 100 машин). С тех пор Сикорский больше не строил обычных самолетов — весь его бизнес стоял исключительно на амфибиях, вплоть до трансатлантической Sikorsky VS-44 (1944).

Когда компания, перебравшаяся из Нью-Йорка в Стратфорд, штат Коннектикут, окончательно встала на ноги, Игорь Сикорский потерял интерес к самолетам и окунулся в свою давно забытую мечту — вертолетостроение. Замечу, что конкуренции Сикорский все-таки не выдержал: в 1929 году его фирма стала частью United Aircraft and Transport Corporation, основанной Уильямом Боингом и Фредериком Рентчлером из компании Pratt & Whitney. Ныне это огромный конгломерат, известный как United Technologies.

Вертолеты Сикорского

Поскольку эта книга посвящена русским изобретениям, сделанным до революции, послевоенная Америка совсем в нее не вписывается. Но Сикорский — человек двух стран и двух эпох, поэтому я все-таки не стану обрывать его историю.

В 1939 году компания продемонстрировала вертолет Vought-Sikorsky VS-300 (на тот момент Vought и Sikorsky были одним подразделением в рамках корпорации). Этот одноместный опытный вертолет стал первой в истории успешной моделью, использовавшей автомат перекоса и рулевой винт, то есть имевшей конфигурацию, которая применяется ныне на подавляющем числе вертолетов.

На основе этой модели в начале 1942 года началось производство Sikorsky R-4 — первого в мире серийного вертолета. Он был исключительно военным и широко использовался ВВС США и Великобритании. Этот легкий вертолет, предназначавшийся для связных и спасательных работ, мог нести пилота и одного пассажира.

Здесь нужно немного отвлечься и отметить некоторые вещи. Во-первых, если «Илья Муромец» был действительно революционным прорывом, то вертолет, конечно, построили бы и без Сикорского, — ему в какой-то мере повезло успеть раньше других. На тот момент вертолетостроение подошло к точке, когда серийная машина просто не могла не появиться. В Италии к окончательной конфигурации своей машины подобрался известный инженер Коррадино д’Асканио, во Франции работали лаборатории компании Br?guet-Dorand, в Испании серийно производились и эксплуатировались автожиры Хуана де ля Сьервы, в Германии уже в 1936 году построили стабильный двухроторный вертолет Focke-Wulf Fw 61, в СССР активные испытания велись в ЦАГИ. Сикорский просто первым догадался, как сложить воедино составляющие: уже изобретенный Борисом Юрьевым автомат перекоса и рулевой винт (тот самый, маленький, который на хвосте).

На случай если вы пропустили главу о Юрьеве, я вкратце расскажу, что такое автомат перекоса. Это механизм, который управляет несущим винтом. Он изменяет углы наклона лопастей в зависимости от их положения в пространстве, за счет чего вертолет держит направление полета и заданный пилотом крен. Проще говоря, без автомата перекоса вращение лопастей станет бросать вертолет туда-сюда, и ни о какой управляемости не будет и речи. Собственно, именно применение этого устройства позволило вертолетам выйти из тени в серийное производство.

До конца жизни — а он умер в 1972 году — Сикорский построил еще десятки вертолетов. Он никогда не забывал о потерянной России, возглавлял различные сообщества эмигрантов монархического толка, писал на русском языке воспоминания и заметки, но при этом был и американцем — деловым, профессиональным, не позволяющим себе лишних сантиментов. Последним вертолетом, в создании которого он принял участие, стал экспериментальный Sikorsky S-67 Blackhawk 1970 года.

Так или иначе, Игорь Сикорский останется в нашей памяти величайшим конструктором, успевшим равно прославиться в авиастроении двух таких разных стран.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК