Глава 41 Попов против Маркони Радио

Русские считают, что радио изобрел Александр Попов. Итальянцы — что Гульельмо Маркони. Индусы — что Джагадиш Чандра Бос. Немцы — что Генрих Герц. Даже у белорусов есть свой изобретатель радио — Яков Наркевич-Иодко. Кто на самом деле прав? Кто был раньше всех? Кого считать создателем технологии, изменившей мир? Ответ прост донельзя: правы все.

Александр Степанович Попов продемонстрировал свой радиоприемник на заседании физического отделения Русского физико-химического общества 25 апреля (7 мая) 1895 года. С одной стороны, это событие произошло раньше, чем Маркони получил свой патент, и потому Россия всегда отвергала утверждения о первенстве итальянца. С другой стороны, у нас никогда не обращали внимания, что на тот момент уже два года как существовал точно такой же патент Николы Теслы. Маркони был не слишком чист на руку: он через суд добился отмены патента серба, по сути «отжав» первенство. Так что с чисто хронологической точки зрения Попов никак не был первым.

Но радио — как раз то, о чем я писал в предисловии к этой главе: классическое совместное изобретение. Технологии конца XIX века уткнулись в радиосвязь — она просто не могла не появиться на свет. И, как результат, она стала плодом совместного труда десятков ученых со всего мира. Попов находится в первой пятерке, он сделал для развития радио значительно больше, чем многие его коллеги. Но называть его единоличным изобретателем было бы абсолютно неправильно.

Продвижение теории

Одним из первых связь между электричеством и магнитными явлениями обнаружил в 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед, отклонив стрелку компаса металлической проволокой, по которой был пущен ток. Впрочем, его опытам предшествовали работы Алессандро Вольты, Джованни Доменико Романьози и других ученых.

Затем, в 1830–1840-х, одновременно работали два великих физика — англичанин Майкл Фарадей и американец Джозеф Генри. Первый открыл электромагнитную индукцию и описал явление электромагнитного поля, второй открыл самоиндукцию и сконструировал реле — устройство, замыкающее или размыкающее цепь при подаче импульсов. В 1860-х еще один титан, шотландец Джеймс Клерк Максвелл, создал теорию электромагнитного поля, описав его четкими математическими уравнениями.

А в 1866 году американский врач-дантист Мэлон Лумис впервые в истории предложил способ беспроводной связи. В принципе, именно Лумиса можно считать человеком, породившим идею радио. Правда, не будучи гениальным физиком, как те же Фарадей или Максвелл, Лумис не замечал фантастичности многих своих идей. В частности, он полагал, что через заряженную атмосферу можно передавать и информацию, и энергию (при том что о существовании радиоволн тогда вообще не знали). В 1872-м Лумис получил патент на беспроводной телеграф, причем на три месяца позже, чем точно такой же патент получил другой физик-любитель — Уильям Генри Уорд. Кто у кого украл, непонятно, но факт состоит в том, что оба патента подразумевали использование атмосферного электричества и оба были сугубо теоретическими — в них отсутствовало описание машины, позволяющей осуществить беспроводную связь, а содержались лишь выкладки по поводу гипотетической возможности это сделать.

Запомните эти фамилии: Лумис и Уорд. Они — авторы идеи, так сказать, креативщики.

От слова к делу

Следующими, кто включился в борьбу за радио, были знаменитые Александр Грэм Белл и Томас Алва Эдисон. Первый, прославившийся благодаря телефону, в 1880 году совместно с коллегой, Чарльзом Самнером Тейнтером, запатентовал фотофон — устройство, позволяющее передавать сигналы на расстояние с помощью света. По сути, Белл развил идею телефона, заменив электричество световыми лучами. Фотофон считается предшественником волоконно-оптической связи. Эдисон, в свою очередь, в 1885 году построил, испытал и запатентовал прибор, позволяющий передавать сигналы через воду. Практическое предназначение его было сомнительным, так как передача нарушалась многочисленными помехами и в любом случае подходила только для коммуникации между судами.

Было и еще несколько энтузиастов-любителей и профессионалов различного уровня, но все-таки следующий мощный рывок после Лумиса и Уорда совершил великий немецкий физик Генрих Рудольф Герц. В 1885 году он поступил на профессорскую должность в Технологический университет Карлсруэ и начал активно изучать электромагнитные волны, а точнее, что-то еще не понятное науке, что позже получит это название. Его работала имела в первую очередь теоретическую цель: исследовать уравнения Максвелла, описывающие электромагнитное поле, и проверить их в практическом ключе. Для этих целей Генрих Герц построил два прибора, которые, строго говоря, и стоит считать первым физическим воплощением радио, — радиопередатчик и радиоприемник. Вибратор, он же антенна Герца, представлял собой достаточно простой колебательный контур из двух медных прутиков, способный генерировать электромагнитные колебания за счет проскока искры между двух латунных шариков. В общем, не буду описывать подробно, поверьте (или найдите схему в Сети), сделать такое можно за 10 минут из подручных материалов.

Портрет Гульельмо Маркони из журнала The World’s Work, 1903

Приемник, или резонатор, был не сложнее — тоже рамка с искровым промежутком. Когда генератор создавал высокочастотные колебания, искра проскакивала и в резонаторе. Таким образом, Герц доказал возможность передачи энергии без проводов и продемонстрировал существование волн, названных им электродинамическими. Результаты этих своих исследований он опубликовал в 1888 году, а после подробно изучил ЭМ-волны, доказав их сходство со световыми и выведя ряд уравнений.

Без открытия Герца не было бы никого радио, но его собственная история закончилась чрезвычайно досадно. На одной из лекций слушатель спросил Герца об электродинамических волнах: «Мы знаем о существовании волн. Что дальше?» Герц ответил: «Я думаю, ничего». Он действительно не видел никакого практического применения своему открытию. Генрих Рудольф Герц умер 1 января 1894 года в возрасте 36 лет от гранулематоза Вегенера — скоротечной болезни кровеносной системы, в те времена неизлечимой.

И, наконец, радио

Открытие Герца дало начало эре беспроводной связи. Множество ученых и инженеров в течение 1894–1900 годов представили свои собственные радиосистемы, получили десятки патентов, провели сотни демонстраций. Об том периоде можно написать отдельный труд томов на десять, я же постараюсь очень кратко вместить всю эту информацию в несколько следующих абзацев. Обрисую лишь самых заметных изобретателей.

Во-первых, это Никола Тесла. Он заинтересовался открытием Герца в 1889 году и, будучи человеком исключительно разноплановым, в течение нескольких следующих лет разработал новые передатчики и приемники, а в 1891–1893 годах неоднократно демонстрировал на своих знаменитых открытых лекциях беспроводную передачу энергии. В 1898-м он построил первую в истории радиоуправляемую модель судна, — он полагал использовать такие устройства в испано-американской войне, но к моменту демонстрации война успела окончиться и судно осталось не более чем курьезом (ныне оно хранится в Белграде в музее Теслы). У гениального серба были две проблемы. Первая заключалась в его характере — он не мог долго заниматься одним делом, параллельно разрабатывал двигатели и рентгеновские аппараты и вообще не заморачивался тем, что на самом-то деле первым в мире успешно демонстрировал беспроводную передачу на открытых лекциях. Поэтому патент он получил лишь 7 лет спустя, в 1900 году, когда было уже поздновато. Во-вторых, исследуя атмосферное электричество в лаборатории Колорадо-Спрингс, Тесла сделал неверный вывод о том, что вокруг Земли существует стоячая волна, способная стать передатчиком информации и энергии, а электромагнитные волны Герца — лишь частный ее случай. Дальше началось строительство знаменитой башни в Уорденклифе, и Тесла навсегда выпал из «радиогонки».

Во-вторых, был Оливер Лодж. Известный британский физик работал над исследованием электромагнитных волн параллельно с Герцем и, в принципе, мог бы стать их первооткрывателем, но немного опоздал. В отличие от немца, он видел в волнах прикладное значение. В июне 1894 года Лодж продемонстрировал на встрече Британской научной ассоциации в Оксфорде передачу сигнала Герца на расстояние, причем в качестве приемника использовал систему собственной разработки, включавшую в себя в качестве основного элемента когерер. Когерер — это резистор, который в зависимости от внешних факторов (в частности, под действием радиосигнала) может принимать одно из двух крайних значений сопротивления. Интересно, что когерер в 1890 году придумал и создал Эдуард Бранли — человек, который считается изобретателем радио во Франции. Бранли первым применил к технологии термин «радио», а свой когерер изначально назвал радиокондуктором. Так вот, Лодж сделал когерер, под действием волн принимавший одно из двух значений сопротивления, и благодаря этому получил возможность передавать информацию в двоичном коде, то есть, проще говоря, азбукой Морзе. Но, что интересно, до практики он эту историю не довел, о чем я расскажу чуть ниже.

Параллельно с Лоджем, в ноябре 1894 года, великий бенгальский физик Джагадиш Чандра Бос продемонстрировал в Калькутте систему с когерером собственной конструкции. Он заставлял на расстоянии колокольчик — звонить, пистолет — стрелять, а порох — загораться. Он первым получил коротковолновое излучение (остальные использовали длинные волны), а также изобрел ряд привычных в наше время компонентов радиоприемника.

Был еще испанец Хулио Сервера Бавьера, и бразильский священник Ланделл де Мора, и американец Джон Стоун Стоун (это не опечатка, так его и звали), и немец Карл Фердинанд Браун, позже прославившийся изобретением катодно-лучевой трубки. Но в первую очередь известно историческое противостояние «Попов против Маркони». Вот о нем мы и поговорим.

Русский против итальянца

Об эту историю сломано столько копий, что и писать-то о ней стыдно. Все написано, все разложено по полочкам. Так что ниже — лишь краткий дайджест. И да, подчеркну, что речь во всей этой главе идет не о голосовом радио, а о радиотелеграфе, то есть передаче сигнальной кодировки.

В 1895 году Александру Степановичу Попову было 36 лет. Сын священника, уроженец Пермской губернии, он после духовной семинарии успешно закончил физмат Санкт-Петербургского университета и стал преподавателем, параллельно занимаясь различными практическими разработками в области электричества.

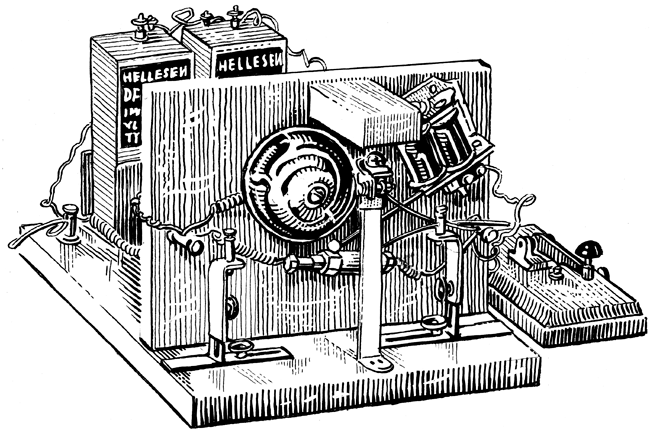

Опыты Герца он демонстрировал на лекциях, как и все прогрессивные физики мира, с 1889 года, но в 1895-м, познакомившись с системой Лоджа, заинтересовался применением радиоволн. 7 мая (25 апреля) 1895 года он продемонстрировал свою разработку на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете — этот день считается в России и ряде других восточноевропейских государств днем изобретения радио.

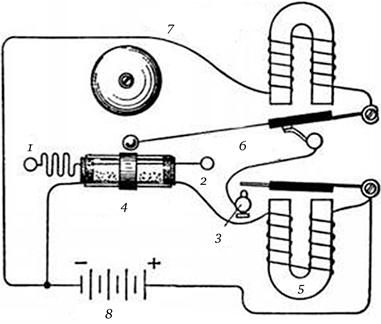

Принципиальная схема радиоприемника А. С. Попова, 1895

1–4 — когерер; 5 — реле; 6 — контактная пружина; 7 — электрический звонок; 8 — батарея

Важно понимать, что аппарат Попова — это аппарат Лоджа. Попов построил его по образу и подобию изобретения британца (чего никогда не скрывал), внеся лишь одно принципиальное изменение. Дело в том, что система Лоджа была «одноразовой». Приемник регистрировал волну, когерер Бранли менял сопротивление, и для его «обнуления» нужно было его физически встряхнуть, чтобы металлические опилки, составлявшие основное содержимое трубки, вернулись к своему изначальному положению и сопротивлению. Чтобы принимать последовательность сигналов, Лодж применил автоматический ударник, который бил по трубке постоянно, мгновенно «обнуляя» сигнал и не позволяя делать его коротким или длинным. Именно это помешало использовать полноценный код Морзе.

А Попов придумал «обратную связь». В момент поступления сигнала не только изменялось сопротивление когерера, но также срабатывало реле электрического звонка и ударника, бившего по трубке. То есть обнуление было не постоянным, а связанным с сигналом. Это позволяло делать между сигналами произвольные паузы и, таким образом, эффективно использовать двоичный код.

Другое дело, что Попов, как и все предшественники, почему-то не стал добиваться использования прибора именно для связи. Он соединил его с пишущей машинкой и, таким образом, изобрел… грозоотметчик, то есть прибор для регистрации молний. Приемник фиксировал молнии во время грозы и позволял засечь момент удара. Грозоотметчик Попова установили на метеостанции Санкт-Петербургского лесного института; впоследствии под заказ такие же приборы изготовлялись для других метеостанций.

Тем временем в игру вступил Гульельмо Маркони. Итальянцу в 1895-м был всего 21 год. Он происходил из богатой семьи и был вундеркиндом, к тому времени успевшим поучиться в Болонском университете, а также в институтах Флоренции и Ливорно.

Первую демонстрацию своей системы он провел в Великобритании в июле 1896 года и тогда же подал заявку на патент. Как и Попов с Лоджем, Маркони не изобретал велосипед, а использовал наработки предшественников. Передатчиком служил сферический осциллятор системы Аугусто Риги, итальянского исследователя электромагнитных волн (в изобретении радио он участия не принимал, будучи в первую очередь кабинетным ученым). Приемник Маркони позаимствовал у Попова, но усовершенствовал его, добавив ряд элементов, улучшающих качество сигнала и расстояние приема. 2 июля 1897 года Маркони стал первым человеком, получившим патент на радио.

Дальнейшее развитие событий было классическим для российской изобретательской среды. В то время как предприимчивый и активный Маркони каждый год, если не месяц, вносил в систему какое-то усовершенствование (порой придуманное вовсе не им), занимался активным пиаром и заключал контракты на радиосвязь с правительствами самых разных стран, Попов, имея почти год форы, лишь в декабре 1897-го передал первое связное сообщение, а не абстрактный радиосигнал.

Демонстрации Маркони впечатляли. 13 мая 1897 года он отправил первое в истории радиосообщение над водной поверхностью. Это был вопрос: «Вы готовы?», посланный с острова Флэт-Холм на побережье Южного Уэльса через Бристольский залив. Потом Маркони добился такого сильного сигнала, что уже 1898 году послал первое радиосообщение через Ла-Манш, а в 1899-м провел в США сенсационную трансляцию (передавая информацию журналистам на берегу) регаты «Кубок Америки». Позже, уже в XX веке, он первым передал сигнал через Атлантический океан. При этом карьера Маркони была отмечена рядом грязных дел и судебных преследований. Тот же Тесла судился с ним относительно своего первенства и проиграл (американские патенты Теслы были аннулированы в пользу Маркони). В 1943 году, уже после смерти итальянца, Верховный суд США лишил компанию Маркони ряда патентов в пользу тоже покойных Теслы, Лоджа и упоминавшегося выше Стоуна. Но самый первый, основной патент Маркони 1897 года оспорить не мог никто. Обращу внимание еще на одну вещь: в ряде стран, в том числе в России, Маркони отказали в регистрации патента, ссылаясь на более ранние доклады и разработки Попова.

Юбилейная марка СССР, 1959

Так что же Попов? 24 марта 1896 года он в очередной раз продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества свою систему, очень близкую к той, которую через какое-то время запатентует Маркони, но не посылал связных радиограмм и, что важно, не подавал заявок на авторство. При этом он тоже активно продвигал свое изобретение, и уже в 1898 году началось мелкосерийное производство систем Попова. Его радиоприемниками оборудовались военные части и корабли, а позже он получил за свои разработки весомую премию от правительства. Кроме того, летом 1901 года Попову была выдана привилегия на звуковой приемник радиосигнала. Ассистенты русского инженера обнаружили, что когерер при определенных условиях может преобразовывать поступающий сигнал в низкочастотный, слышимый ухом. Попов модифицировал приемник, заменив реле телефонной трубкой, — теперь телеграфист мог воспринимать систему «точка-тире» на слух как набор щелчков, а не только визуально.

Параллельно с Поповым аналогичные опыты делал Реджинальд Фессенден — человек, считающийся изобретателем радио в Канаде. Используя частотный преобразователь, 23 декабря 1900 года Фессенден осуществил первую в истории успешную передачу голоса на расстояние в 1,6 километра. Впоследствии он многократно совершенствовал свою систему и в 1906 году добился достаточного качества звука, чтобы провести на Рождество первую в истории голосовую радиотрансляцию, которую мог принимать обладатель приемника в заданном ареале. Но, к сожалению, до этого удивительного момента Александр Попов не дожил, скончавшись 31 декабря 1905 года (или 13 января 1906 года по старому стилю) от инсульта.

Кто же изобрел радио? На какое место в этом списке поставить Александра Степановича Попова? Безусловно, на высокое. Наряду с Лоджем, Теслой, Герцем, Маркони, Фессенденом он стал одним из великих подвижников в деле радиосвязи, внеся вклад в ее появление и развитие. Сам он базировался на системе Лоджа, Маркони базировался на его системе — то есть цепочка не прервалась и не стала чисто русской историей, как было со многими другими изобретениями, сделанными в нашей стране. Но однозначным изобретателем радио Попова назвать, конечно, нельзя. Как, впрочем, и никого другого.

P. S. Во вступлении я упомянул белорусского изобретателя радио — Якова Оттоновича Наркевича-Иодко. Считаю должным сказать несколько слов о земляке. Он был уроженцем Минской губернии, получил образование в Париже, а по возвращении развил активную и успешную научную деятельность на родине. Среди его работ — множественные исследования электричества, электромагнитных явлений, метеорологические труды, а также статьи по физиологии и медицине. Наркевич-Иодко был широко известен за границей, его работы цитировались в ведущих европейских научных журналах. В первую очередь он работал в области электрофизиологии, но по ходу дела в 1890 году разработал и представил… грозоотметчик — более простой системы, нежели у Попова, но успешно работавший на построенной самим же изобретателем метеостанции. Метеосистема Иодко не получила серьезного развития, но сам факт позволяет поставить ученого в ряд с другими создателями радиосвязи.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК