Глава 24 Цвет цвета Метод хроматографии

Для этой истории нет человека с более подходящей, более говорящей фамилией, чем Михаил Цвет. Сперва можно подумать, что он просто взял псевдоним в соответствии с профессией, но нет, это просто совпадение. Так вышло, что человек по фамилии Цвет работал именно с цветом, занимался исследованием растительных пигментов и в итоге изобрел совершенно новый, революционный способ анализа и разделения химических веществ — хроматографию.

Когда говоришь «изобретатель автомобиля» или «изобретатель ледокола», всё сразу понятно. Тут же другое дело: большинство людей никогда в жизни не слышали слова «хроматография» (и это совершенно нормально).

В химии есть такой важнейший процесс как разделение смесей. Дело в том, что чистые вещества в природе практически отсутствуют, и для вычленения из чего-либо чистого элемента (или нескольких) нужно разделить исходник. Ну, скажем, из водного раствора можно выпарить воду и получить сухой остаток. Или, пользуясь тем, что одно вещество кристаллизуется раньше другого, можно заморозить раствор и собрать кристаллики.

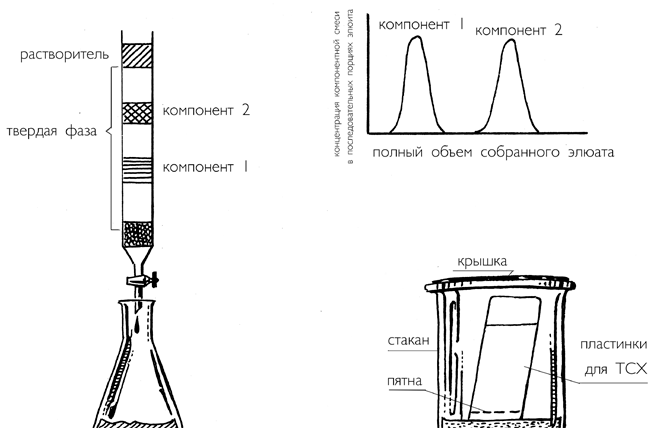

Хроматография — более сложный метод. Он основан на том, что разные вещества имеют разную сорбируемость, или, если говорить нехимическим языком, способность впитываться и впитывать.

Упрощенно метод выглядит так. Берется некое твердое вещество — сорбент (Михаил Цвет использовал мел) — и через него пропускается смесь, требующая разделения или исследования, — элюент. Разные части смеси по-разному впитываются сорбентом, точнее, с разной скоростью, раньше или позже. Таким образом, после окончания эксперимента разные зоны сорбента оказываются пропитанными разными веществами! Есть методы, усугубляющие разделение, например пропитывание сорбента растворителем. Но суть состоит в том, что это не химический, а чисто физический подход, то есть на разделяемое вещество не влияют никакие химические факторы, и оно не меняет химических свойств.

Итальянское детство

По правде говоря, швейцарцы и итальянцы считают Цвета своим ученым. Он родился в 1872 году в Пьемонте, в городе Асти в семье русского и итальянки, причем отец, Семен Николаевич, большую часть времени проводил в России, а Мишу воспитывала мать. Поскольку вокруг мальчика говорили в основном на итальянском, с русским языком у Цвета были проблемы вплоть до взрослого возраста (и он до конца жизни говорил по-русски с легким акцентом).

Он учился в школе в Лозанне, затем в университетском колледже в Женеве, а после и в самом университете на факультете естествознания. Его курсовая работа по стеблям пасленовых, написанная в 1893 году, впоследствии получила премию в области ботаники и была напечатана в серьезных научных изданиях. По сути, Цвет оказался, как говорится, ботаником от бога. Во время работы над диссертацией в 1896 году он вплотную столкнулся с проблемой исследования хлорофилла и обнаружил с некоторым удивлением, что толковых публикаций по этой теме нет, а вещество, являющееся одной из основ земной жизни, исследовано катастрофически плохо. Работы ученых того времени по хлорофиллу напоминали по уровню понимания предмета трактаты средневековых врачей, рекомендующих кровопускание как средство от всех болезней.

Хлорофилл и другие растительные пигменты стали для Цвета исследовательской темой всей жизни.

О жизни растений

Хлорофилл — зеленый пигмент, участвующий в фотосинтезе, — был выделен французскими химиками Пьером Жозефом Пеллетье и Жозефом Бьенеме Каванту еще в 1817 году. Но вплоть до конца XIX века он воспринимался как единое вещество, не разделяемое на компоненты. В растениях хлорофилл ответственен за поглощение света, который затем преобразуется в энергию химических связей. Проще говоря, накопленную энергию растение использует, например, для поглощения углекислого газа и выработки кислорода. Кстати, кислород в данном случае — побочный продукт, нечто вроде отходов производства.

Но я не об этом. Я о том, что в конце XIX века наука была в почете, ботаника наряду с другими дисциплинами двигалась вперед семимильными шагами, а методы выделения хлорофилла для исследований по-прежнему находились на уровне Пеллетье и Каванту: растения кипятили в соляных растворах и подвергали другим жестким воздействиям. Гарантии того, что пигмент при этом не менял свои свойства, не было никакой.

В 1896 году Михаил Цвет приехал в Россию, на родину отца. Что интересно, сам Семен Цвет к тому времени давно перебрался в Швейцарию с двумя другими детьми. Но в России у него остались связи и родственники, так что Михаил ехал не на пустое место.

Русский хлорофилл

Первый год работу найти не удавалось. А затем талантливый молодой человек поступил в лабораторию Петра Францевича Лесгафта, знаменитого петербургского врача, биолога и антрополога. Лесгафт был очень разносторонним человеком. Основные его интересы лежали в области изучения человека. В частности, он заложил основы современной физкультуры, спортивного обучения и здорового образа жизни, — недаром памятник ему стоит в Питере у Национального государственного университета физической культуры и спорта, да и сам университет носит имя Лесгафта.

Но параллельно Петр Францевич увлекался и другими направлениями биологии, в частности, содержал биохимическую лабораторию, взяв туда на первое время одного-единственного сотрудника — Цвета. Работая у Лесгафта, Михаил Семенович опубликовал свою первую крупную работу по хлорофиллу — «Гемоглобин и хлорофилл. В каком направлении желательно изучение последнего тела» (1898).

В течение следующих трех лет Цвет защитил магистерскую диссертацию (ему пришлось делать это повторно, поскольку его женевские документы в России не признали и потребовали подтверждения), опубликовал ряд работ как по хлорофиллу, так и по другим темам, начал вести занятия по ботанике на основанных Лесгафтом курсах и стал членом Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, создав себе блестящую репутацию в научных кругах. В результате в 1902-м он получил приглашение в Варшавский университет, поначалу на должность лаборанта.

А 8 марта 1903 года он прочел в университете доклад о применении адсорбционных методов в разделении смесей.

Кому и зачем?

Впрочем, впервые о своем методе Цвет рассказывал еще в 1901 году на XI съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге.

Основной задачей было найти сорбент, абсолютно химически индифферентный ко всем составляющим смеси — впитывающий, но не реагирующий. Таким сорбентом стал высушенный порошкообразный кальций — что-то вроде мела. Цвет поместил сорбент в стеклянную трубочку и пропустил через нее выделенный хлорофилл. Входящие в его состав пигменты осели в разных слоях мела — получалось нечто вроде зеленоватой радуги.

Именно поэтому Цвет назвал свой метод хроматографией. Сейчас метод широко используется и для разделения бесцветных веществ, так что термин — не более чем дань истории.

С помощью хроматографии Цвет исследовал различные вещества, и в частности пигменты. Он доказал, что хлорофилл содержит множество компонентов, причем компоненты эти разных цветов. Так, Цвет выделил хлорофиллин ? и хлорофиллин ?. Одновременно с ним аналогичные исследования проводил Рихард Вильштеттер, получивший такие же результаты, но к нему мы вернемся несколько позже.

Надо сказать, что упорство и труд — это одно, а везение — совсем другое. Цвету откровенно не везло. В 1905 году он опубликовал наконец научную работу с описанием своего метода — «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу», годом позже ввел понятие «хроматография», затем успешно продемонстрировал технологию в разных университетах. Но научное сообщество приняло идею Цвета с серьезными сомнениями. Противником метода был Климент Аркадьевич Тимирязев, из какой-то необъяснимой ревности отказавший Цвету в должности заведующего кафедрой ботаники в Новороссийском университете; впрочем, это случилось позже, в 1916 году.

Но с работой у Цвета и в самом деле была беда, причем во все времена. Его имя знали по всей Европе, но при этом он постоянно менял университеты: одно время преподавал в Варшавском ветеринарном институте, затем — Варшавском политехническом, поскольку Варшавский университет на какое-то время закрыли из-за студенческих волнений 1905–1907 годов. Мыкаться между разными учебными заведениями, нигде не имея постоянного и надежного места, Цвету предстояло до конца жизни.

Нездоровая конкуренция

Его докторская диссертация «Хлорофиллы в растительном и животном мире» удостоилась академической премии и вообще была очень тепло принята на Западе. Разумеется, на нее обратили внимание и прямые конкуренты Цвета в области исследования хлорофиллов, особенно уже упомянутый Рихард Вильштеттер.

Впрочем, трудно назвать это конкуренцией. Ученые, работающие в одной области, обычно знакомы, изучают статьи и книги друг друга и нередко делают собственные открытия, отталкиваясь от достижений коллег. Назовем это здоровым соперничеством. Пользуясь в том числе методом Цвета, Вильштеттер продвинулся дальше в исследовании хлорофиллов и в 1915 году был номинирован на Нобелевскую премию по химии, которую и получил, поскольку серьезные конкуренты отсутствовали. Цвета номинировали позже, в 1918-м году, но он проиграл по ряду причин. Во-первых, между его открытиями и номинацией прошло очень много времени, а во-вторых, его работы были слишком близки по сути к работам немца, уже получившего премию.

А премия, надо сказать, Цвету очень бы помогла. Потому что с началом Первой мировой войны Варшавский университет эвакуировали, и вся библиотека Цвета была утеряна. Вместе с Политехническим институтом ученый перебрался в далекий от линии фронта Нижний Новгород, еще годом позже стал профессором Юрьевского университета (Юрьев — тогдашнее название Тарту), затем переехал в Воронеж, где работал в университетском ботаническом саду. Здоровье его становилось все хуже, и 26 июня 1919 года Михаил Семенович Цвет скончался в возрасте 47 лет.

Наше наследие

Значительное число современников Цвета считали метод хроматографии крайне примитивным и непригодным для получения сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Это заблуждение было окончательно развеяно в конце 1920-х, в том числе Вильштеттером, отдавшим дань уважения коллеге. Сегодня хроматография — один из важнейших методов аналитической химии, она широко применяется в науке и промышленности, существуют десятки ее разновидностей. А простота подхода из недостатков перешла в разряд достоинств.

Воронеж — это город закатанных в асфальт кладбищ. В советское время чуть ли не десяток воронежских погостов были уничтожены во имя строительства «нового мира». Затерялась и могила Михаила Семеновича Цвета. Скорее всего, он похоронен где-то на территории Алексеево-Акатова женского монастыря, и потому с 1992 года там стоит кенотаф с надписью: «Ему дано открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК