Глава 47 Велосипед Артамонова

Самой популярной, самой тиражируемой и при этом наиболее, пожалуй, неприличной по отношению к настоящему изобретателю мне кажется байка, активно внедрявшаяся в советские времена, — история про русского крестьянина Ефима Артамонова, сделавшего в 1801 году первый велосипед. Да не существовало никакого Артамонова, что вы! Не говоря уж о каком-то там изобретении.

Самое глупое, что пропаганда этой истории была и остается совершенно официальной. В Екатеринбурге Артамонову стоит памятник. В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» до недавних пор экспонировался «тот самый велосипед» (сделанный, естественно, в 1870-х годах). Да про Артамонова даже в школьных учебниках можно прочитать — не стыдно?

Но давайте сперва посмотрим, как все было на самом деле.

Кто изобрел велосипед?

В 1817 году знаменитый немецкий конструктор Карл фон Дрез запатентовал «беговую машину». Она имела раму и два расположенных в одной плоскости колеса. У машины Дреза отсутствовали педали и сиденье — был только руль. Позже Дрез получил патент на аналогичную машину, но уже с седлом. Помимо «беговела», изобретатель разработал и запатентовал железнодорожную дрезину, названную его именем, ранний образец печатной машинки и одну из первых мясорубок.

«Беговелы» производились вплоть до 1860-х годов. Существует недоказанная легенда о том, что в 1839 году шотландский кузнец и механик-самоучка Киркпатрик Макмиллан догадался сделать на «беговой машине» педальный привод, чтобы не касаться земли ногами. По общему посылу история схожа с русской легендой об Артамонове, так что не только мы без зазрения совести «перетягиваем одеяло» на свою половину. В шотландских газетах 1840-х действительно встречаются упоминания об анонимном велосипедисте на «беговеле» диковинной конструкции, но Макмиллан это или нет, неизвестно. Первый же патент на педальный велосипед, причем не с цепным, а с рычажным приводом, получил в 1860-х годах, почти в одно время с рядом других европейских изобретателей, другой шотландец — Томас Макколл. В 1869 году статья о его системе появилась в престижном журнале English Mechanic.

С 1869 года все велосипедные фирмы быстро перешли на педальные машины, получившие прозвище «костотрясы». Не могу не похвастаться, что я катался на настоящем костотрясе 1870-х годов из коллекции московского энтузиаста Андрея Мятиева, — и да, это действительно чудовищная штука. Весит она, по ощущениям, тонну.

Распространение получили в итоге не британские «костотрясы» Макколла, а французские. Французы первыми дошли до мысли, что можно не делать сложный рычажный привод на заднее колесо, а просто прикрутить педали к переднему — как у современного детского велосипеда. В 1870-х «костотрясы» постепенно уступили место знаменитым пенни-фартингам — велосипедам с огромным передним колесом, размеры которого были обусловлены прямым приводом и длиной ног пассажира. Чтобы управлять пенни-фартингом, требовалось больше сноровки, но их конструкция позволила снизить массу велосипеда в три-пять раз! Опять же: я катался на пенни-фартингах 1880-х, весят они 11–16 килограммов, как очень хороший современный велосипед.

Наконец, в середине 1880-х появился велосипед современных очертаний. Первый шаг к этому сделал Гарри Джон Лоусон, представивший в 1879 году велосипед с цепным приводом на заднее колесо, но силуэтом еще близкий к пенни-фартингу.

А теперь давайте посмотрим, откуда взялся Артамонов.

Несуществующий крестьянин

Легенда звучит следующим образом. Ефим Михеевич Артамонов был крепостным, слесарем Пожвинского (по другой версии — Нижнетагильского) завода. Родился он в 1776 году в семье мастера по строительству барж, который работал на Старо-Уткинской пристани на Чусовой в 85 километрах от завода, куда отправили подростка Ефима. Тогда-то он и задумался о способе быстро добираться до отца, не используя лошадей. В итоге в 1800 году Артамонов построил первый в мире велосипед — цельнометаллический с двумя колесами в одной плоскости, причем переднее было в три раза больше заднего. В общем, представьте себе классический пенни-фартинг. Вот его-то и «изобрел» Артамонов.

С разрешения хозяина Ефим Артамонов на своем велосипеде, дивя народ, отправился по поручению заводовладельца Акинфия Демидова с Урала в Петербург, где получил 25 рублей за свое изобретение и заодно вольную. Потом он вернулся и сделал еще несколько велосипедов для нижнетагильских заказчиков, но впоследствии все они были уничтожены, поскольку Артамонов использовал для них чужое железо. В 1815 году он вернулся на Пожвинский завод, в 1840 году уехал на Суксунский завод Демидова, где и умер годом позже.

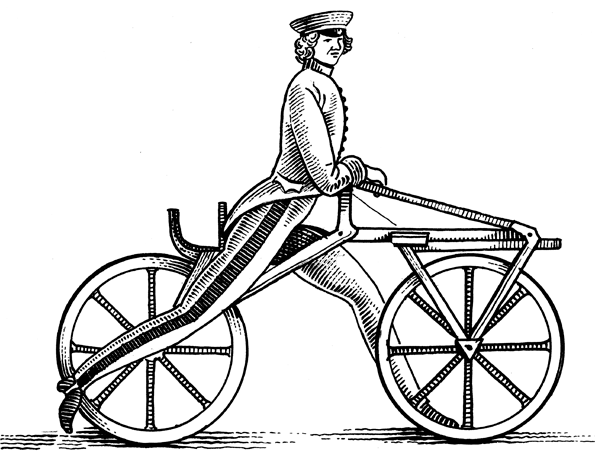

Велосипед (Laufmaschine, «беговая машина») Карла фон Дреза, 1817

Ну так вот, ничего этого не было. А что же было?

В 1896 году в петербургской типографии Исидора Гольдберга вышла из печати книга «Исторический очерк уральских горных заводов» Василия Дмитриевича Белова. Книга эта впоследствии несколько раз переиздавалась и вообще считается очень качественным историческим трудом. Белов долгое время работал управляющим Главной санкт-петербургской конторой заводчиков Демидовых и потому неплохо понимал, что происходило на уральских заводах. Так вот, в этой книге есть такой пассаж: «Во время коронования императора Павла, следовательно в 1801 г., мастеровой уральских заводов Артамонов бегал на изобретенном им велосипеде, за что по повелению императора получил свободу со всем потомством».

Вся фраза пышет какой-то странностью. Хотя бы потому, что Павел I был коронован 5 (16) апреля 1797 года. Но ладно, можно считать это опиской (перепутал Павла с Александром). Другое дело, что ни одного упоминания об Артамонове до Белова вообще не встречается. Ни в одной книге. Ни в одних воспоминаниях.

В следующий раз Артамонов «всплывает» в 1910 году в «Словаре Верхотурского уезда Пермской губернии», составленном картографом Иваном Яковлевичем Кривощёковым. Автор честно приводит ссылку на первоисточник (Белова), но исправляет имя императора соответственно дате коронации.

Дальше — больше. В 1922 году в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», а точнее, в одном из его отделений, краеведческом музее, появляется железный велосипед — «тот самый велосипед Артамонова». Анализ, проведенный в 1980-х годах, показал, что велосипед изготовлен из тяжелой бессемеровской стали, то есть появился не ранее 1870-х годов, причем был изготовлен кустарно, а не на фабричном производстве. Но датировка точная: пенни-фартинг просто технически не мог появиться раньше. Скорее всего, в 1920-х нашли старый велосипед и «назначили» его первым в мире.

В 1940 году Артамонов был упомянут в книге Фёдоровой «Крепостной Тагил 1701–1861. Эпизоды из истории горного дела на Урале XVIII и XIX веков», а в 1946-м — в романе Ольги Форш «Михайловский замок», причем тут — с полным именем… Иван Петрович.

А потом начался период борьбы с космополитизмом 1948–1953 годов, когда советские историки просто обязаны была находить все новые и новые факты превосходства русского человека над всеми остальными. И советский историк техники Виктор Васильевич Данилевский наткнулся на просто-таки золотую жилу — велосипед Артамонова! И понеслась…

В своей книге «Русская техника» (1947) Данилевский еще не отклоняется от первоисточника: «Тогда же в Нижнем Тагиле трудился крепостной мастер Артамонов, о котором сохранились рассказы, как он приехал с Урала в Москву на коронацию Александра I на двухколесном железном велосипеде, изобретенном им задолго до того, как на Западе пришли к подобной идее». Но в 1950 году вышел первый том второго издания Большой советской энциклопедии, где в статье про Артамонова повторялись слова Данилевского со ссылкой на него, а также было сказано, что изобретатель по возвращении из столицы построил еще несколько велосипедов. Мы видим, как легенда начинает разрастаться.

В 1954 году вышел биографический словарь под редакцией доктора исторических наук Анатолия Григорьевича Козлова. Здесь в статье об Артамонове появилось новое полное имя — Ефим Михеевич, а также годы жизни — 1776–1841. Никаких ссылок на первоисточники в словаре, естественно, не приводилось.

В середине 1960-х пермский педагог, краевед и библиограф Александр Кузьмич Шарц написал книгу «Уральский биографический словарь», в которой дополнил историю Артамонова тем фактом, что он и его отец были строителями барж. «Помимо велосипеда изобрел насос по откачке воды на баржах и „коляску-самоход“, прототип автомобиля, только с паровым двигателем, который, как известно, использовался для перевозки грузов на Нижнетагильских заводах», — пишет Шарц. А в 1969 году вышел первый том третьего издания БСЭ, где уже были все изобретенные Козловым и Шарцем «факты».

Последний штрих к биографии — историю о том, что за растрату казенного железа Артамонов угодил в опалу, — добавил в 1981 году историк Сергей Охлябинин. К слову, сейчас хорошо известна его книга «Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века», вот и думайте, чему там верить, да и отзывы о ней на сайте Livelib исключительно отрицательные.

Что могло быть на самом деле?

В 1980-х история Артамонова постепенно начала подвергаться критическому осмыслению. Первым усомнился доктор технических наук Григорий Николаевич Лист, указавший на подозрительное сходство «велосипеда Артамонова» с английскими пенни-фартингами конца XIX века. Ряд исследователей продолжали изыскания по этой теме, а в 1989 году в журнале «Вопросы истории естествознания и техники» вышла статья «Как творятся мифы в истории науки и техники» за коллективным авторством сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника, в которой легенда об Артамонове была доказательно разбита в пух и прах.

Особенно прекрасен в своих заблуждениях Шарц. По его «данным», Артамонов совершил 560-километровое путешествие с Урала в Пермь за… 4 дня, с 9 по 12 мая 1801 года. Только вот «пенни-фартинг» массой в 60 килограммов (а именно столько весил «тот самый велосипед» из Тагильского музея) больше 10 километров в час из себя выжать не смог бы никоим образом, и 140 километров в день — это, пожалуй, перебор. Не говоря уже о качестве русских дорог.

Охлябинин тоже хорош: он пишет, что железный велосипед сохранился по той причине, что Николай Демидов приказал поместить его в заводской музей. Проблема лишь в том, что музей был основан в 1840-м году, через 12 лет после смерти Николая Демидова.

На деле, если хотите, можете найти отличные источники информации о «фабрикации» дела Артамонова — например, статью Сергея Ганьжи «История одной мистификации». Там обо всем этом рассказано гораздо подробнее.

Впрочем, у легенды об Артамонове есть основа. В конце XVIII — начале XIX века в Нижнем Тагиле и в самом деле жил крепостной изобретатель, о котором есть все соответствующие времени документы. Его звали Егор Григорьевич Кузнецов (Жепинский), и с 1785 по 1801 год он мастерил в подарок Екатерине II «музыкальные дрожки». Дарить их, правда, пришлось уже другой императрице — Марии Федоровне, супруге Павла I, но факт остается фактом: в 1801 году Кузнецова отпустили в Москву, чтобы презентовать дрожки государю. Они были оснащены органчиком, который играл мелодии при движении, а также колокольчиком-верстомером, отсчитывающим расстояние. Дрожки эти — совершенно подлинные и не вызывающие сомнений — хранятся ныне в Государственном Эрмитаже. Там же, кстати, выставлены астрономические часы работы того же Егора Кузнецова.

В 1801 году по императорскому указу Кузнецова с семьей, а также его племянника Артамона (обратите внимание!) отпустили на волю. Процесс это был небыстрый, вольные они получили только в 1804 году. А Белов, скорее всего, просто все перепутал.

Другие вымыслы

Справедливости ради замечу, что Россия — не единственная страна, граждане которой пытались путем прямого обмана приписать себе изобретение велосипеда. Про Шотландию мы уже говорили. Италия регулярно показывала миру скетч Салаи, ученика Леонардо да Винчи, на котором был изображен прямо вот настоящий велосипед с педалями и цепным приводом на заднее колесо! В 1998 году исследователь Ганс-Эдвард Лессинг доказал, что изображение — поздняя подделка, хотя многие до сих пор уверены в обратном.

Французы какое-то время считали изобретателем велосипеда своего соотечественника графа Меде де Сиврака, который в 1792 году якобы представил «селерифер», беговой велосипед без педалей, полностью аналогичный более поздней конструкции Дреза. Впоследствии выяснилось, что эта байка выдумана в 1891 году журналистом Луи Бодри де Соньером исключительно в патриотических целях, в рамках программы «мы изобрели все на свете». А никакого графа де Сиврака не существовало в природе.

И только невидимый дух Карла фон Дреза точно знает, кто изобрел велосипед.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК