Глава 16 По трамвайным рельсам

В 1881 году в Лихтерфельде, пригороде Берлина, по инициативе немецких инженеров — братьев Вернера и Карла фон Сименсов — была пущена первая регулярная линия электрического трамвая. Спустя 11 лет, 1 июня 1892 года, трамвай системы Siemens запустили и в Российской Империи — в Киеве. И это исключительно грустная страница нашей научно-технической истории, потому что изобрел трамвай значительно раньше петербургский инженер Федор Аполлонович Пироцкий. Но нет пророка в своем отечестве.

К моменту, когда Федор Пироцкий стал зрелым инженером, все было готово для появления трамвая. Француз Альфонс Луба уже придумал рельс с желобом, позволяющим утопить железнодорожные пути в мостовой, чтобы они не препятствовали проезду экипажей. Конка уже покорила мир и работала в большинстве городов Российской Империи. Венгерский физик Аньош Йедлик уже построил рабочий электродвигатель, а шотландец Роберт Дэвидсон — полноценный электровоз. До трамвая, то есть соединения электрического силового агрегата с вагоном конки, было рукой подать.

Трагедия Пироцкого заключалась в том, что он не располагал ничем, кроме таланта, а такого Россия никогда не прощала. Он не был бизнесменом и заводовладельцем, как Бритнев. Не был отпрыском богатого дворянского рода, как Саблуков. Он родился в 1845 году в семье штаб-лекаря в Лохвицком уезде Полтавской губернии, и по всему выходило, что ему предстоит обыкновенная жизнь и средней руки военная или чиновничья карьера.

Отца перевели в Санкт-Петербург, там Федор отучился в Константиновском кадетском корпусе и Михайловской военной артиллерийской академии, после чего был направлен на службу в Киев. По стечению обстоятельств в то же самое время в Киевской крепости, в 5-м саперном батальоне, служил другой молодой человек — Павел Яблочков. Свою осветительную революцию Яблочкову предстоит совершить позже — но уже тогда, в 1866 году, он интересовался электричеством и заразил этим увлечением своего нового друга, артиллериста Пироцкого. (Кстати, интересный факт: из-за канцелярской ошибки его записали при поступлении в академию через «е» — Пероцкий, — и по всем военным документам впоследствии Федор Аполлонович проходил под неправильной фамилией.)

В 1869 году Пироцкий вернулся в Михайловскую академию, теперь уже на строевой факультет. По окончании он получил назначение на крайне скучную штабную работу — ревизором в Артиллерийское управление. Несколько раз он ходил к вышестоящим чинам с рационализаторскими предложениями (в основном в области артиллерии), но отклика не нашел.

А к 1874 году он подкопил денег и купил две динамо-машины системы Зеноба Грамма — на тот момент электрических генераторов новейшего типа; всего за год до того Грамм получил за свое изобретение золотую медаль Всемирной выставки в Вене. С помощью этих машин Пироцкий поставил ряд интересных экспериментов. Наиболее известным стал опыт по передаче электричества без использования проводов непосредственно через железнодорожные рельсы. Одна машина Грамма работала как генератор, приводимая в движение паровым двигателем (его Пироцкий тоже купил на свои средства), вторая находилась в 200 метрах и питалась от первой, причем ток шел непосредственно по рельсам заброшенного участка Сестрорецкой железной дороги. Рельсы были изолированы от земли, и один служил прямым проводом, а другой — обратным. Некоторые источники, к слову, указывают, что Пироцкий использовал генераторы системы Якоби, но это, исходя из технических характеристик последних, маловероятно.

Были и другие опыты с электричеством: Пироцкий приводил электрогенератор в движение посредством падающего потока воды, чтобы снабжать энергией армейские прожекторы, исследовал потери тока при передаче по проводам различного сечения и длины, — но все постепенно шло к его главному изобретению.

Первый электровоз

Примерно в это время началась то ли дружба, то ли противостояние Пироцкого с братьями Сименс. В 1876–1877 годах Федор Аполлонович опубликовал в «Инженерном журнале» ряд заметок с описанием своих опытов, а спустя всего два года в Германии компанией Siemens & Halske AG был подозрительно быстро построен первый электровоз.

Впрочем, самым первым его все-таки назвать нельзя. Я уже упоминал имя Роберта Дэвидсона, шотландского изобретателя родом из Абердина. В 1837 году он построил модель электрического локомотива, получающего энергию от гальванических батарей, а 1842-м закончил работу над полноразмерным электровозом. Его семитонная машина носила название Galvani в честь знаменитого врача и физика и была испытана на ветке Эдинбург — Глазго, но оказалась, к сожалению, нефункциональной. Развивая немногим более 4 лошадиных сил, электровоз мог тянуть, помимо собственной массы, вагоны с полезным грузом около 6 тонн со скоростью 6–7 километров в час. Эти показатели сильно уступали паровым аналогам, к тому же заряда батарей хватало ненадолго. Идея Дэвидсона оказалась забытой вплоть до конца 1870-х.

В 1879 году на технической выставке в Берлине Вернер фон Сименс торжественно представил публике «первый в мире» (как мы уже знаем, второй) электрический локомотив. Специально для него было построено 300-метровое железнодорожное кольцо. Мощность двигателя составляла 2,2 киловатт, и поезд, состоящий из электровоза и трех вагонов, достигал во время демонстрационных заездов скорости в 13 километров в час. Сименс сделал из этого настоящий аттракцион: прокатиться на электропоезде стоило 20 пфеннигов, и за несколько месяцев работы дороги ею воспользовались (конечно, в развлекательных целях) 90 000 человек. Вообще это напоминало сцену, в которой Том Сойер красил забор: люди приплачивали Сименсу, чтобы поработать на испытаниях электровоза.

Какая здесь связь с Пироцким? Самая прямая. Братьев Сименс было трое — Вернер, Вильгельм и Карл. Первый возглавлял компанию в Германии, второй руководил филиалом в Великобритании, третий — в России. Заинтересовавшись публикациями Пироцкого, Карл фон Сименс не преминул лично познакомиться с малоизвестным, но явно талантливым артиллеристом. Они встречались несколько раз, и Пироцкий наверняка делился каким-то своими идеями с человеком, разделявшим его интересы. Более того, скорее всего, он делал это сознательно, понимая, что реализовать их у обеспеченного немецкого бизнесмена больше, чем у штабного военного из России.

В одной из публикаций Пироцкий описывал схему подачи электричества к двигателю гипотетического локомотива. Он полагал между основных рельсов разместить контактный, а по нему двигать каретку, непосредственно соединенную с мотором. Именно такую схему и использовали в Siemens. Впрочем, идея эта лежала на поверхности.

И, наконец, трамвай

Электровоз Сименсов был не более чем игрушкой. Пироцкий же строил куда более грандиозные планы. В 1880 году он выбил из Санкт-Петербургской государственной бюрократии разрешение на опытное переоборудование одного вагона конки на электрическую тягу. Немалую роль в этом успехе сыграла удачная демонстрация немецкого электровоза, а также успешный публичный доклад о перспективах электрического транспорта, который Пироцкий прочел 12 апреля. Параллельно он подал заявку на получение привилегии.

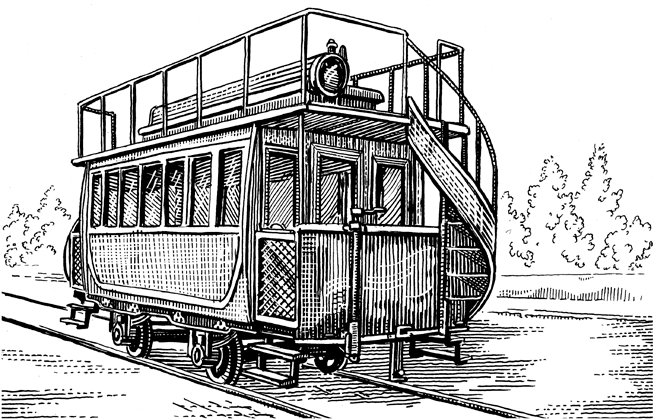

Все лето 1880-го Федор Аполлонович возился в мастерской. От основной работы его никто не освобождал, он по-прежнему служил ревизором и с некоторой регулярностью отправлялся в служебные командировки по различным крепостям и частям. Вагон город Пироцкому предоставил, но вот небольшую электростанцию пришлось строить за свои деньги — с использованием тех самых машин Грамма. Вагон, кстати, был двухъярусный, массой 6550 килограммов, самый тяжелый из использовавшихся тогда на конно-железной дороге.

Публичная демонстрация нового транспорта прошла 22 августа (3 сентября) 1880 года в 12.00. Трамвай стартовал от угла Дегтярного переулка и Болотной улицы (ныне улица Моисеенко). Об этом написали все газеты — сперва российские, а затем и зарубежные. Вплоть до 16 сентября трамвай возил пассажиров по небольшому, 85-метровому, участку конно-железной дороги, работая наравне с традиционной конкой и передвигаясь с приличной скоростью — до 12 километров в час.

А затем возникла обычная для России проблема. У самого Пироцкого больше не было денег на усовершенствования и разработки. А государство финансировать проект не планировало, техническая комиссия объявила разработку бесперспективной и приняла решение об обратной конверсии вагона и демонтаже электростанции. Пироцкий на этом фоне еще несколько раз общался с Карлом фон Сименсом, скорее всего, полагая выбить финансирование из российского отделения немецкой компании. Но тот, конечно, хотел видеть Германию, а не Россию первой страной, в которой подобная пассажирская система найдет себе применение. Отдадим ему должное: по свидетельствам современников, он предлагал Пироцкому уехать в Берлин и поступить на работу в Siemens & Halske AG, потому что немцы талантливыми инженерами разбрасываться не любили. Но Пироцкий все-таки лелеял надежду запустить трамвай на родине и отказался. Тем не менее он не был против реализации своего проекта в Германии и, по сути, позволил Сименсу увезти с собой все технические идеи и использовать их по назначению.

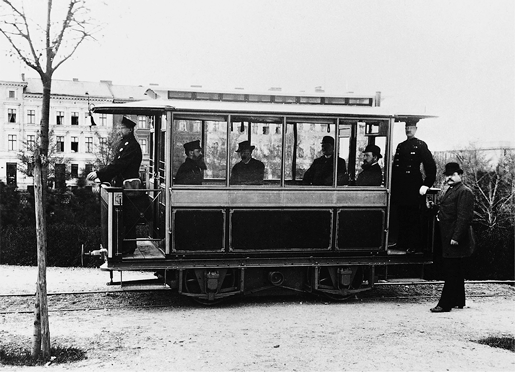

Трамвай компании Siemens в Гросс-Лихтерфельде, пригороде Берлина — второй в мире электрический трамвай

Источник: Alamy Stock DW3F5R

Там и тут

16 мая 1881 года первая в истории регулярная трамвайная линия была пущена Вернером фон Сименсом в берлинском пригороде Лихтерфельде. Правда, надо сказать, берлинские власти проявили себя ровно так же, как и российские: в самом Берлине трамваи отсутствовали вплоть до 1902 года, потому что бюрократы считали «электрическую конку» бесперспективной. Правда, Сименсы обстроили трамваями все берлинские пригороды, многие другие города, а также активно продавали технологи и вагоны за границу — как уже упоминалось, в 1892-м году «сименсовский» трамвай пошел в Киеве.

А что же Пироцкий? Он еще несколько лет воевал с властями, писал прошения, ссылался на успехи немецких коллег, но неизменно погрязал в бюрократической пучине. Одной из причин этого было «конное лобби», поскольку частные инвесторы, вложившие деньги в конку, опасались замены ее трамваем и, соответственно, потери средств и влияния. Параллельно Пироцкий сделал несколько других изобретений: в 1881 году он соединил первой в России подземной электрической линией Техническую артиллерийскую школу и пушечную мастерскую, таким образом став родоначальником кабельной канализации. Осенью 1881-го он попытался еще раз пробить идею с трамваем, продемонстрировав его схемы на Международной электрической выставке в Париже, но потерпел неудачу.

К сожалению, электрические и прочие опыты вышли Пироцкому боком. Он часто отлучался и брал отпуска, из-за чего был на не очень хорошем счету у начальства. Поэтому в середине 1880-х его перевели из Санкт-Петербурга на границу империи, в Ивангородскую крепость Варшавского военного округа, а в 1888 году уволили с половинной пенсией, не дав дослужить до 25-летнего положенного срока всего полгода.

Он уехал в Алёшки, городок в Херсонской губернии, где дядя оставил ему небольшое имение в селе Масловка. Правда, спокойной жизни не получилось: дальние родственники успешно отсудили наследство, и остаток жизни Пироцкий провел в гостинице «Афины» в тех же Алёшках. Жил он бедно, пенсии едва хватало на комнату и еду. В 1898 году он скончался и был похоронен за казенный счет, а его жалкое имущество распродали с молотка на площади, чтобы окупить похороны.

В столице России первый паровой трамвай был пущен в 1882 году. Спустя девять лет в Петербурге появился так называемый ледовый трамвай, ходивший по временным рельсам, прокладываемым по Неве в зимнее время, — дело в том, что территория реки была неподконтрольна «коночной мафии», и таким образом город вышел из неприятной ситуации с многолетним лоббированием конно-железной дороги. А 16 (29) сентября 1907 года — на четверть века позже, чем это могло бы быть, — и на улицах Петербурга появился первый полноценный электрический трамвай. Но его Федор Пироцкий уже не увидел.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК