Глава 28 Сани с пропеллером

Однажды я обнаружил, что аэросани по-английски будут… aerosani. Исторически так сложилось. В англоязычном мире об этом устройстве, в принципе знакомом каждому русскому хотя бы по картинкам, практически никто не слышал. Так что аэросани должны находиться в фольклорных байках о России где-то между балалайкой и медведем.

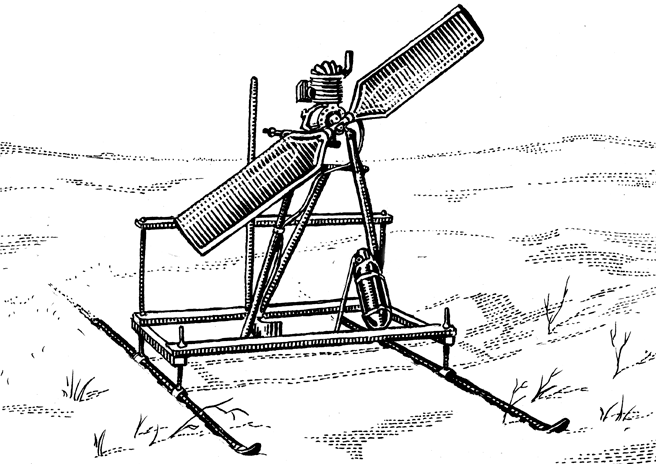

Это достаточно простое с технологической точки зрения транспортное средство: по сути, обычные сани с полозьями, оснащенные толкающим (хотя были прецеденты и с тянущим) пропеллером, приводящимся от двигателя внутреннего сгорания. Если пропеллер служит движителем железнодорожного транспортного средства, то оно называется аэровагоном, если водного — то это глиссер, а вот у подобных автомобилей единого русскоязычного названия нет. Ну, тоже исторически так сложилось.

Строго говоря, аэросани — это специфическая разновидность снегохода. Только снегоход использует в качестве движителя гусеницу (или чуть реже — две гусеницы), а аэросани отталкиваются не от снега, а от воздуха.

Неждановский и его опыты

Аэросани в 1903 году изобрел Сергей Сергеевич Неждановский. Родился он в 1850 году, окончил физмат Московского университета и посвятил себя тогда еще даже не зарождавшейся, а практически не существовавшей отрасли — авиации. В течение многих лет Неждановский был другом и сотрудником знаменитого пионера воздухоплавания, теоретика и создателя аэродинамики Николая Егоровича Жуковского, — в те годы он служил профессором в университете. Неждановского больше тянуло к практике: он спроектировал ряд необычных самолетов и вертолетов, — правда, ни один из них не был изготовлен «в железе». В своих теоретических изысканиях изобретатель серьезно опередил свое время, предложив концепцию несущего винта с приводом от реактивных сопел, расположенных на законцовках лопастей, а также идею безфюзеляжного самолета («летающего крыла»). Правда, все эти записи Неждановский делал в основном для себя и никогда не стремился к их практической реализации. Большую часть его теоретических работ обнаружили в архивах и опубликовали лишь в 1950-х годах, когда они уже представляли не более чем историческую ценность.

Первой практической постройкой Неждановского стал так называемый «змей-планер» — собственно, воздушный змей, спроектированный таким образом, чтобы добиться очень высокой стабильности. Более того, он мог отделяться от каната и планировать подобно безмоторному самолету. Конструктор предполагал, что эту систему можно будет использовать при аэрофотосъемке. Параллельно, кстати, известный американский фотограф Джордж Лоуренс успешно применил съемку со змеев, запатентовав оригинальную схему стабилизации. Славу Лоуренсу принесла панорамная съемка Сан-Франциско после землетрясения 1906 года. Неждановский несколько раз представлял на изобретательских и воздухоплавательных конференциях свои разработки и даже получил премию в 100 рублей за один из планеров.

Но у судьбы свои причуды, и удача улыбнулась изобретателю не в воздухе.

Аэросани: испытательные и серийные

Удивительно, но на начало XX века почти никаких безлошадных способов путешествия по снегу не существовало. Единственной более или менее удачной попыткой построить что-то подобное была запатентованная конструкция американского инженера Элвина Орландо Ломбарда, известная как Lombard Steam Log Hauler (паровой лесовоз Ломбарда), законченная в 1901 году. Он был похож на паровоз с мощными гусеницами сзади и легкими направляющими колесами спереди, которые зимой в случае необходимости двигаться по снегу или льду заменялись лыжами. Собственно, Элвин Ломбард изобрел снегоход. Тяжелую, проходимую, грузоподъемную машину, пользовавшуюся неплохим спросом и производившуюся в разных конфигурациях вплоть до середины 1910-х.

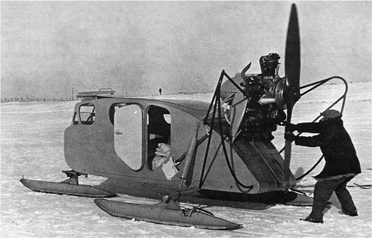

Запуск от руки винта аэросаней НКЛ-16, 1937

Источник: статья «Транспорт для российских просторов», автор А. Кириндас, журнал «Техника и Вооружение», 2009)

Неждановский же мыслил совершенно иначе. Он вообще не планировал разрабатывать никаких машин. Первые аэросани Николай Жуковский и Сергей Неждановский построили зимой 1903–1904 года для того, чтобы… испытывать авиадвигатели и пропеллеры. Конструкция представляла собой примитивную прямоугольную раму, установленную на полозья, — на транспортное средство это не походило никоим образом.

На тот момент Неждановский работал в Аэродинамическом институте в Кучине. Он построил еще несколько подобных «стендов», как минимум один из которых оснастил сиденьем для водителя (на первых санях оператор должен был стоять, все равно они не предназначались для путешествий). А в 1905 году журнал «Воздухоплаватель» опубликовал статью о санях с воздушным винтом для передвижения по снегу, которая очень заинтересовал Юлия Александровича Меллера, владельца крупного по тем временам автозавода «Дукс». И Меллер совместно со своим сотрудником, инженером Докучаевым, довольно быстро разработали модель аэросаней, подходящую для серийного производства, — Неждановский об этом даже не знал. Он по-прежнему не видел в своей идее ничего, кроме испытательного стенда для двигателей.

У Меллера была база: автозавод, возможности и деньги. Первый «лыжный автомобиль» (слово «аэросани» появилось позднее) марки «Дукс» выехал на испытания зимой 1907 года.

Внезапная популярность

На первом «Дуксе» стоял французский двигатель «Де Дион-Бутон» мощностью 3,5 лошадиной силы. Машина развивала скорость до 16 километров в час, была представлена на автосалоне 1908 года и имела успех, после чего, в 1909 году, появилась и вторая модель — двухместная, с 40-сильным агрегатом и управляющими лыжами (на первой модели стоял «рулевой конек» — нечто вроде тормоза, который смещался вправо или влево для поворота)[8].

Далее аэросани начали проектировать все кому не лень. В 1910 году свою трехместную машину сконструировал, например, Игорь Сикорский, — правда, как и Неждановский, скорее для испытания винтов, чем для передвижения. Появились также аэросани систем Кузина, Бурковского, Желтоухова, но все в единственном экземпляре, Меллер же не унимался и в 1912 году представил третью серийную модель с могучим 80-сильным двигателем «Аргус» и рессорной подвеской. Разгонялись сани аж до 85 километров в час. В том же году Меллер попытался доехать на них из Москвы до Санкт-Петербурга, но наглухо застрял в Химках и был вынужден отменить рекламный заезд. В 1911 году появились даже сани, оснащенные реактивным (!) двигателем системы румынского конструктора Анри Коанды.

Аэросани ждало большое будущее в России. «Дуксы» неплохо продавались и использовались в том числе на войне. В 1915 году автоотдел Всероссийского земского союза построил собственный завод и в 1916-м начал серийное производство аэросаней ВЗС системы уже упомянутого Алексея Кузина. Кроме того, активную деятельность развернул Николай Жуковский, после революции возглавивший специальную Комиссию по постройке аэросаней. Результатом ее работы стало принятие к производству аэросаней «Бе-Ка» системы Кузина-Бриллинга.

А что же Неждановский? Эксперименты с аэросанями навели изобретателя на другую мысль. Он обратил внимание, что скорость и проходимость «испытательного стенда» очень сильно варьируется в зависимости от состояния снега, и начал работу над теоретическими выкладками. В результате в 1916 году он запатентовал первый русский снегоход более привычной, чем у аэросаней, конструкции. Это была легкая одноместная машина с тонкими ведущими гусеницами, очень близкая по схеме к обычному современному снегоходу. После революции Неждановский работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, а умер в 1940 году в возрасте 90 лет, так и не получив ни славы, ни дивидендов от своего изобретения. Впрочем, он к этому и не стремился.

Аэросани сегодня

В советское время аэросани были одним из основных типов северного вездехода. Они производились серийно на различных заводах и в малых мастерских. Целую линейку аэросаней спроектировало конструкторское бюро А. Н. Туполева, активно работали НАМИ и ЦАГИ, а также Отдел строительства глиссеров и аэросаней ОСГА. Во время Великой Отечественной использовались специальные боевые сани РФ-8-ГАЗ-98, НКЛ-16 и НКЛ-26, а после войны сани применяли для работы на севере страны.

За рубежом этот вид транспорта так и не прижился, хотя первые конструкции появились всего на пару лет позже, чем «Дукс» начал производить серийные машины в Москве. Более или менее активно аэросани с 1910-х годов делали в Финляндии — сперва кустарно, а затем на крупнейшем финском авиазаводе Valtion lentokonetehdas. В Чехословакии аэросани производила Tatra, — хорошо известна так и не пошедшая в серию модель Tatra V 855.

Сегодня в России такую технику делают компании «Аэросани» (под брендом «Нерпа»), «Патруль» и еще некоторые. У «Патруля» в линейке есть совершенно удивительная штука: аэроцикл — узкие, похожие на мотоцикл аэросани. Также есть отдельные производители в Финляндии, Канаде, Норвегии, Швейцарии. Изобретение Неждановского, незаменимое для бесконечных снежных равнин, по-прежнему живет.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК