Глава 20 Сварка от А до Я

Удивительно, но сварку металлов — процесс, незаменимый на любом производстве, — не просто изобрели в России. Именно у нас сделали абсолютно все шаги, необходимые для ее появления и внедрения, — от открытия электрической дуги до получения патентов на все возможные виды этой технологической операции.

Начало: Василий Петров

В 1802 году в Санкт-Петербурге и Лондоне с разницей в несколько месяцев произошло одно и то же событие: выдающийся ученый-экспериментатор продемонстрировал перед Академией наук (или Королевским институтом — на ваш выбор) только что открытое им явление — свечение электрической дуги. Только в Англии это был сэр Гемфри Дэви, а в России — Василий Владимирович Петров.

Чисто технически электрическая дуга — явление, получить которое экспериментальным путем относительно просто. Нужно подвести друг к другу на определенное расстояние два электрода и повышать напряжение между ними. В какой-то момент случится электрический пробой, то есть энергия электронов позволит ионизировать газ между кончиками электродов, и возникнет дуга.

Дэви и Петров, наблюдая это явление в одно и то же время, имели на его счет кардинально разные мнения. Британец использовал платиновые электроды; его дуга была достаточно тусклой и держалась недолго. Он считал ее исключительно лабораторным эффектом, хотя именно его открытие позже дало начало исследованиям, приведшим к появлению дуговой лампы. Петров, построивший для получения дуги более мощную батарею (впрочем, батареи обоих первооткрывателей были похожи даже количеством элементов — 2000 у Дэви и 2100 у Петрова), предполагал, что дугу можно использовать для нагрева или даже плавления металлов. Скорее всего, это объяснялось тем, что дуга Петрова не была, как у англичанина, пульсирующей, а стабильно держалась в течение значительного времени. Свои опыты он описал в вышедшей годом позже в Петербурге монографии «Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор физики Василий Петров посредством огромной наипаче батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков, и находящейся при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии». Дэви сумел получить стабильную дугу лишь в 1808 году.

Здесь замечу, что и опыты Дэви, и опыты Петрова в принципе остались незамеченными мировой научной общественностью и были восприняты как занимательный эксперимент, не более того. Рассудило их время.

Неуемный Бенардос

Николай Николаевич Бенардос был прекрасно знаком и с опытами Петрова, и с десятками лабораторных экспериментов, проводившихся после него. Все-таки Бенардос родился в 1842 году, а к моменту, когда он вырос и занялся исследованиями дуги, со времен Петрова утекло очень много воды. Семья на недостаток средств и почета не жаловалась: дед Николая Бенардоса отличился во время войны с Наполеоном, отец — в годы Крымской войны, у них было имение Бенардосовка в Херсонской губернии, сам же Николай получил прекрасное домашнее образование, после чего поступил на медфак Киевского университета.

Он был прирожденным техником и исследователем, медицина его не слишком интересовала (студентом Киевского университета он стал лишь по настоянию отца), и потому в 1866 году Николай перевелся в Москву, в Петровскую земледельческую и лесную академию, ныне известную как Тимирязевка.

Бенардос был фантазером и изобретателем — человеком, который все время что-то придумывал то в одной области, то в другой, не в силах направить свою энергию в какое-то единое русло. В Киевском университете он изобрел новый тип зубной пломбы, в Петровской академии сделал целый ряд усовершенствований сельскохозяйственных орудий. Поскольку семья была обеспечена, в деньгах он не нуждался и даже съездил в апреле 1867 года на Всемирную выставку в Париже (а после до конца года катался по Европе).

Женившись и осев в городке Лух неподалеку от Костромы, он построил там школу и библиотеку, наладил поставки лекарств в окрестные деревни. Все свободное время он проводил в мастерской. Наиболее безумной его идеей мне кажется самодельный колесный пароход — Бенардос взялся за него в 1873 году, а в 1877-м судно было спущено на воду. Николай Николаевич пытался заинтересовать им правительственных чиновников, но тщетно.

Благодаря своему другу Андрею Ивановичу Бюксенмейстеру, владельцу электротехнической мастерской в Кинешме (ныне это ЗАО «Электроконтакт»), Бенардос всерьез заинтересовался электрическими машинами. К тому времени дела у него были плохи: чтобы найти деньги на дальнейшие изыскания и эксперименты, он заложил усадьбу. К тому же из-за скандала, случившегося по личным причинам 1873 году, — Бенардос вступил в конфликт с земским врачом, — он имел судимость и не мог работать на государственной должности и вести официальную общественную деятельность. Поэтому в 1879-м Николай Бенардос был вынужден впервые в жизни пойти на работу — в электротехнический отдел фирмы своего доброго знакомого Павла Яблочкова.

Мирный Славянов

Николай Гаврилович Славянов был человеком скромным и старательным, в отличие от беспокойного Бенардоса, прожигателя жизни и отцовского наследства. Отец Николая Славянова тоже владел имением, под Воронежем, но маленьким, и был-то он всего лишь штабс-капитаном в отставке.

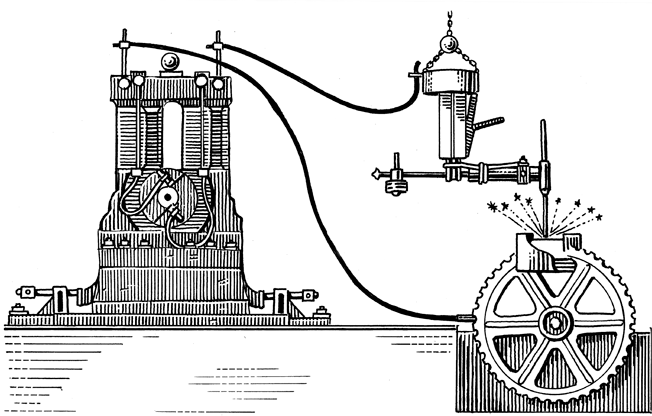

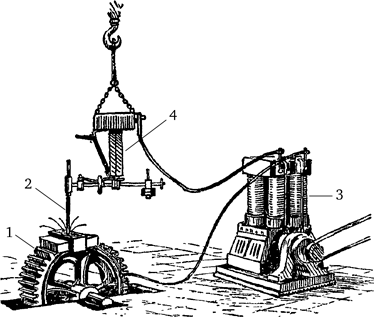

Сварочная установка Славянова

Деталь (1) и металлический электрод (2) соединены с генератором тока (3). Устройство автоматической регулировки зазора между концами электродов (4) поддерживает непрерывное горение дуги.

Николай учился в Кадетском корпусе, по слабости здоровья перешел в Воронежскую гимназию, а затем поступил в Горный институт в Санкт-Петербурге, который в 1877 году с отличием закончил и получил статус горного инженера I разряда. Местом его работы поначалу стал Воткинский казенный горный завод — одно из крупнейших уральских сталелитейных и машиностроительных предприятий. Затем был Омутнинский железоделательный завод, затем — Пермские казенные пушечные заводы, на которых Николай Гаврилович к 1891 году дослужился до должности директора и проработал на ней до конца жизни. В общем, Славянов был толковым, умным и работоспособным инженером, всего добившимся самостоятельно.

Работая с 1883 года на Пермских пушечных, он сделал немало усовершенствований технологического процесса и продукции — от доработки мартеновских печей до создания новых бронебойных снарядов. В ходе одной из заграничных командировок — а их было множество — Славянов посетил электротехническую выставку в Кёнигсберге и по возвращении плотно занялся внедрением новых технологий в заводскую жизнь. За два года он самостоятельно обучился электрическому делу, разработал схему освещения нескольких цехов и заказал динамо-машину.

Стакан Славянова (вид со стороны дна), 1893 год.

Славянов изготовил два таких стакана для доказательства возможности сплава цветных металлов. Слои: колокольная бронза, томпак, никель, сталь, чугун, медь, нейзильбер, бронза. Вес — 5 кг 330 г, высота — 210 мм.

Источник: Мемориальный дом-музей им. Н. Г. Славянова

Уже в 1887 году на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке изобретения и разработки Славянова в области электрических машин занимали целый стенд. И примерно в то же время Николай Гаврилович познакомился с «Электрогефестом» Бенардоса.

Первый шаг: «Электрогефест»

В 1881 году фирма Яблочкова представляла свою экспозицию на Международной электрической выставке в Париже. Бенардос был идеальным сопровождающим: общительный, открытый, великолепно говорящий по-французски — его-то и отправили в командировку. Там он познакомился с русским эмигрантом Николаем Ивановичем Кабатом, который работал начальником электрической лаборатории при журнале ?lectricien — как бы сказали сейчас, генеральном информационном партнере выставки.

Делая в лаборатории различные эксперименты, Бенардос неожиданно обнаружил, что с помощью электрической дуги можно соединять листы железа. Способ был очень простым. В классическом опыте дуга возникала между двух электродов. Бенардос же в качестве одного из электродов использовал собственно лист металла, требующий соединения. Он раскалялся, деформировался и намертво сваривался с соседним. Тем же электродом Бенардос эти листы без проблем разрезал — таким образом, он одновременно придумал и сварку, и электродуговую резку металлов.

Поразительно, но именно это изобретение, спонтанно сделанное Бенардосом в парижской лаборатории в ходе испытания осветительных систем Яблочкова, стало главным экспонатом выставочного стенда и получило… золотую медаль! Бенардос, много лет пытавшийся изобрести хоть что-то полезное, это наконец сделал.

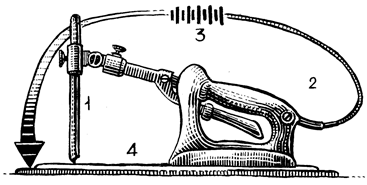

«Электрогефест» Бенардоса

Прикосновение электрода к месту сварки вызывает электрическую дугу (t более 3000 °C), которая плавит и сваривает металл.

1 — угольный электрод; 2 — рукоятка; 3 — источник тока, с которым соединен обрабатываемый металл; 4 — металл

Затем, правда, начались всякие мыкания. Денег у Бенардоса не было совсем, и заявку на патент в России он подал лишь в 1885-м, когда за долги банк конфисковал и продал его имение, часть средств вернув бывшему владельцу. Затем Николай Николаевич заключил с крупным петербургским купцом Ольшевским соглашение о финансировании всех зарубежных патентов на дуговую сварку, а взамен вписал в эти бумаги его имя и сделал совладельцем разработки. Таким образом они вдвоем получили патенты на дуговую сварку более чем в 10 странах мира, в том числе в США, Италии и Германии. На деньги Ольшевского была основана фирма «Электрогефест», выпускавшая сварочные аппараты нового типа. Для привлечения внимания проводились демонстрации по свариванию самых разных предметов, а также по дуговой резке, например железнодорожных рельсов.

Имя Бенардоса было широко известно, поскольку и до, и после изобретения сварки он получил ряд патентов на самые разные системы (в основном электротехнические), но вот с «Электрогефестом» в итоге вышла неудача, потому что Ольшевский уже в 1889 году аккуратно «выдавил» изобретателя из руководства фирмы и присвоил все финансовые активы. Но дуговая сварка уже шагала по планете: ее внедряли в одной стране за другой; в России она впервые была применена в 1888 году. Бенардос получил золотую медаль императорского русского технического общества и стал его почетным членом (попытайся он попасть туда десятью годами ранее, его бы только высмеяли).

Второй шаг: флюс

Будучи прогрессивным инженером, Николай Славянов не мог не внедрить оборудование «Электрогефеста» у себя на производстве. Но он сразу столкнулся с рядом недостатков технологии: с ее помощью невозможно было соединить разнородные или несвариваемые стали. Свариваемость сплавов и сейчас — значительная технологическая проблема, что уж говорить о конце XIX века.

Славянов решил эту проблему, вместо обычного угольного использовав электрод из плавкого материала, по составу сходного со свариваемыми деталями. Кроме того, Николай Гаврилович защитил поверхность сварки расплавляющимся металлическим флюсом. Его система не просто расплавляла край стального листа, чтобы он, застыв, соединился с соседним, — она создавала между свариваемыми поверхностями прочный слой металлического наплава, сварной шов. Такой подход позволял работать даже с материалами, не поддающимися сварке угольным электродом.

На эту технологию Славянов получил патенты в России и в нескольких зарубежных странах, а в 1893 году продемонстрировал ее на Всемирной выставке в Чикаго, где она получила золотую медаль. По сей день сварка остается такой, какой ее сделал Славянов.

Конец истории — или не конец?

Оба изобретателя закончили жизнь схожим образом.

Славянов много работал, продолжал вносить усовершенствования и получать привилегии, но осенью 1897 года он простудился, когда руководил крупными сварочными работами на открытом воздухе, и вскоре скончался 43 лет от роду, — он всегда отличался довольно слабым здоровьем.

Бенардос с 1890-х годов начал страдать от последствий серьезного отравления свинцом, с которым работал практически постоянно. Он получил еще несколько патентов в самых разных отраслях, много лечился, почти отошел от дел и умер в 1905 году в богадельне небольшого городка Фастов под Киевом, куда перебрался из-за здоровья.

Многие ученые впоследствии вносили в процесс сварки свои усовершенствования или разрабатывали абсолютно новые принципы. Но именно эти два русских инженера — Бенардос и Славянов — изначально придумали технологический процесс, распространенный ныне во всем мире.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК