Глава 31 Парашют История безопасного падения

Самое крутое русское изобретение — это ранцевый парашют. Да, тот самый, с которым сейчас во всем мире прыгают. Средство спасения, спортивный снаряд, экстремальное развлечение — все это парашют, и он — наш, родной.

В Британском музее хранится анонимный итальянский манускрипт, датируемый примерно 1470 годом плюс-минус несколько лет. Подобных документов там тысячи и тысячи, но этот выделяется одной из иллюстраций. На ней изображен человек, спускающийся вниз на некоем примитивном подобии парашюта — правильной конической формы, с деревянным перекрестьем в основании. На другой странице того же документа нарисован еще один человек, пытающийся замедлить падение с помощью развевающихся элементов одежды. В обоих случаях система выглядит слишком убогой, чтобы серьезно изменить скорость спуска, но факт остается фактом: в XV веке о возможности парашютирования если и не знали точно, то как минимум подозревали.

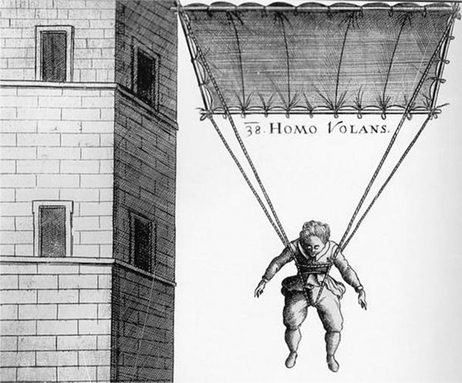

Впоследствии принцип парашюта встречался в различных исторических документах не раз и не два. Наиболее известна пирамидальная конструкция Леонардо да Винчи, описанная им в «Атлантическом кодексе» (около 1485). По легенде, спустя более чем сто лет, в 1616 году, венецианский ученый хорватского происхождения Фауст Вранчич изготовил парашют да Винчи и испытал его, но эта история вызывает ряд сомнений. На тот момент Вранчич был немолод и тяжело болен, кроме того, никаких источников, подтверждающих его прыжок то ли с кампанилы собора Святого Марка в Венеции, то ли с колокольни собора Святого Мартина в Братиславе, попросту нет.

Так или иначе, все парашюты вплоть до начала эпохи воздухоплавания были скорее дельтапланами: они имели жесткую деревянную раму, обтянутую тканью. И с ними, похоже, никто не прыгал.

За 120 лет до Котельникова

Парашют современного типа изобрел французский физик Луи-Себастьян Ленорман, причем его основной идеей было спасение людей при пожаре. Воспользовавшись зонтом-парашютом, они могли безопасно приземлиться, спрыгнув с верхнего этажа горящего здания, — теоретически.

Впрочем, и практически тоже. 26 декабря 1783 года, уже после триумфального полета первого монгольфьера, Ленорман продемонстрировал эффективность парашюта, спрыгнув с крыши обсерватории Монпелье (высота восьмиэтажного здания) и не пострадав при этом. Парашют Ленормана и в самом деле напоминал обычный зонт — у него была одна ручка с захватом посередине и раскрывающиеся спицы. И само слово «парашют» придумал Ленорман, соединив латинское para («против») и французское chute («падение»).

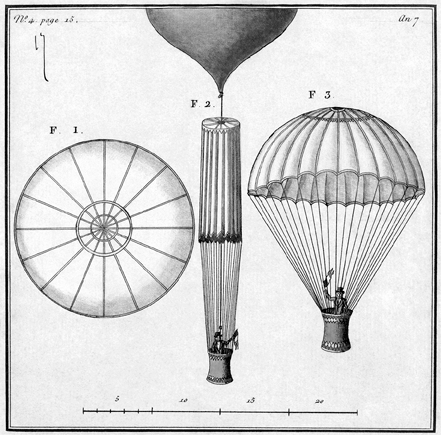

Позже, 22 октября 1797 года, воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен успешно использовал парашют для прыжка с воздушного шара, правда, нельзя сказать, что прямо из гондолы. Сложенный купол парашюта системы Гарнерена был приделан к баллону, наполненному горячим воздухом, а к куполу уже крепилась гондола. Гарнерен с помощью специального устройства оборвал связь, парашют отделился от шара, который взмыл ввысь, — а воздухоплаватель начал падать вниз, оставаясь в гондоле. Приземление прошло успешно, и Гарнерен стал первым в мире парашютистом в полном смысле этого слова (сам Ленорман был, скорее, первым бейсджампером[9]). Еще двумя годами позже, 12 октября 1799 года, прыжок повторила его супруга, Жанна-Женевьева Лябросс, причем со значительной высоты, порядка 900 метров. К слову, система Гарнерена была уже мягкой, со стропами, современного вида. В общем, эпоха парашютизма началась.

Вы спросите: «Так в чем заслуга русских? При чем тут они, если да Винчи, Ленорман и Гарнерен все сделали значительно раньше?»

Заслуга изобретателя Глеба Котельникова, отвечу я, в том, что он придумал систему, позволяющую хранить парашют в компактном сложенном виде за спиной, а раскрывать уже в воздухе с помощью несложного механического движения. Иначе говоря, он изобрел ранец.

Катастрофа

За три года до Котельникова, в 1907-м, американский пионер парашютного спорта Чарльз Бродвик совершил с воздушного шара первый в истории прыжок с парашютом, изначально находившимся в сложенном состоянии за спиной. Но Бродуик не сделал последнего шага — он не додумался до системы, позволяющей раскрывать спасательное средство в любой момент полета. Его парашют раскрывался непосредственно после прыжка, будучи соединен с гондолой вытяжным фалом (бечевой). Такой тип раскрытия сегодня называется принудительным.

Легендарный парашют Фауста Вранчича. Гравюра из его книги Machinae Novae, 1615

Но если на воздушном шаре система Бродуика была применима, то для летящего на большей скорости самолета и тем более для летательного средства, имеющего пассажирский салон, например дирижабля, схема с фалом не работала. Странно все время быть привязанным тросом, не правда ли? В общем, возникла необходимость в парашюте, работающем независимо от летательного средства и его свойств.

24 сентября (7 октября) 1910 года близ Санкт-Петербурга разбился летчик Лев Макарович Мациевич. Место его гибели нынче застроено многоэтажками, а вокруг памятного знака расположена детская площадка. А в те времена это было поле, над которым Мациевич проводил демонстрационные полеты на популярном в те годы самолете «Фарман-IV». Непосредственно во время одного из виражей проволочный тяж, скрепляющий деревянные элементы, разорвался, и самолет развалился в воздухе. Мациевич упал в дожде из обломков своей машины. Среди зрителей, видевших эту трагедию — первую, кстати, авиакатастрофу в Российской Империи, был театральный актер и драматург Глеб Евгеньевич Котельников.

Ящик за спиной

Если в гондолах воздушных шаров примитивные парашюты встречались, то на самолетах никакой речи о страховке пилота не шло. Во-первых, грузоподъемность крылатых машин была слишком малой — они едва поднимали самого пилота. Во-вторых, в кокпитах банально не хватало места. Более того, пилоты даже не пристегивались (например, Мациевич вывалился из перевернувшегося самолета раньше, чем тот развалился на части, — есть жуткая фотография той аварии, где человек уже падает, а над ним — еще более или менее целая машина).

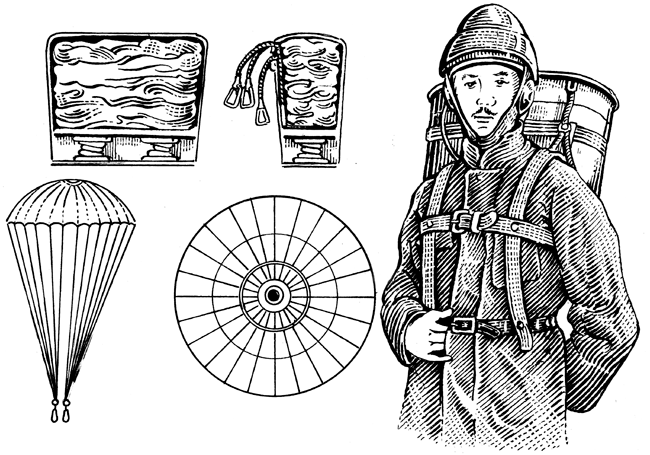

Поэтому задача была ясна: требовалось разработать компактный парашют, всегда прикрепленный к летчику и способный раскрыться, даже если пилот уже находится вне самолета. Идея казалась простой, и Котельников, будучи образованным человеком, но вовсе даже не инженером, за несколько месяцев все рассчитал, продумал и подал заявку на патент. За основу он взял уже известный купольный парашют, но материалом выбрал непрорезиненный шелк, который легко складывался в компактную форму. Купол диаметром 8 метров изобретатель разделил на две части — стропы с одной стороны сходились в петлю под правое плечо, с другой — под левое. Это позволяло управлять парашютом в полете. Чтобы купол не запутался в сложенном состоянии, рюкзак для него пришлось сделать жестким, металлическим, — в итоге сам парашют весил 7 килограммов, а ящик — еще около 2 килограммов.

Парашют Андре-Жака Гарнерена, 1797:

F.1 — купол парашюта; F.2 — купол парашюта в момент вылета; F.3 — парашют раскрывается в момент отсоединения воздушного шара

Тут надо заметить, что сперва Котельников спроектировал головной ранец, что-то типа шлема, и испытывал его на кукле, но, будучи увеличенной, чтобы соответствовать размерам человека, такая конструкция оказалась бы слишком тяжелой и сильно давила бы на голову. В книге Глеба Котельникова «История одного изобретения» есть смешная фотография, где он спит рядом со своей куклой-парашютистом, — снимал один из племянников, пока дядя не видел.

Первый экземпляр РК-1[10] изобретатель изготовил сам — правда, в масштабе 1:10 — и снова испытал на многострадальной кукле. Все сработало прекрасно, и он добился приема у военного министра Владимира Александровича Сухомлинова, которому идея тоже понравилась. Сухомлинов отправил Котельникова к генералу Роопу, на тот момент руководителю Главного военно-инженерного управления. Тот рассмотрел изобретение и высказал предположение, что при раскрытии купола у пилота оторвутся ноги. Генерал обещал вынести парашют на рассмотрение — и вынес, после чего изобретение торжественно отклонили за ненадобностью.

В то же время в «Вестнике промышленности» появилась публикация о заявке Котельникова, и с ним связался Вильгельм Августович Ломач, купец I гильдии и владелец петербургской воздухоплавательной фирмы «В. А. Ломач и К°», предложивший спонсорскую поддержку для изготовления полноразмерного экземпляра.

2 июня 1912 года купол испытывался с автомобилем — как сегодняшние тормозные парашюты на рекордных ракетных болидах. На испытаниях при раскрытии парашюта автомобиль, движущийся на скорости 80 километров в час, настолько резко затормозил, что у него заглох двигатель. Через несколько дней, 6 июня, Котельников провел публичные испытания системы перед военными и журналистами: с парашютом с аэростата дважды сбрасывался 80-килограммовый манекен. И с 50, и с 200 метров раскрытие и приземление происходило успешно.

Однако никто из серьезного начальства на испытания не явился, и армия в очередной раз не обратила внимания на изобретение. Котельникова все так же кормили обещаниями, а его документы блуждали по лабиринтам русской бюрократической системы. Впрочем, проблема заключалась, скорее всего, в мнении великого князя Александра Михайловича, на тот момент шефа Императорского военно-воздушного флота. Самолеты были дорогими, и Александр Михайлович опасался, что при наличии средства спасения пилоты станут прыгать при малейшей призрачной опасности, теряя драгоценные машины.

27 сентября Ломач организовал еще одно испытание: с парашютом сбрасывали мешки с летящего самолета, чтобы проверить его устойчивость при потере массы, но это тоже ничего не дало. Так что Ломач взял у Котельникова доверенность, парашют и поехал продавать русское изобретение во Францию.

В Европу и обратно

Испытатель Владек Оссовский прыгал с парашютом с 53-метрового моста через Сену в Руане при скоплении огромного количества народа и, что главное, в присутствии представителей французских аэроклубов. Написали об этом все газеты до единой — изобретение стало сенсацией, тем более что ранее парашют уже демонстрировали на манекенах.

К тому времени у Котельникова уже был французский патент, полученный еще в марте 1912 года, но, как выяснилось, обойти его оказалось достаточно легко, и в течение следующих двух лет во Франции началось изготовление как устройства русского инженера, так и других схожих систем. Ломач же оба привезенных с собой парашюта продал практически сразу после испытаний и вернулся в Россию.

На родине, где Котельников продолжал работать в труппе Народного дома (впрочем, он получал некоторый доход и от проданного патента), о парашюте вспомнили только в 1914 году, с началом войны. Изобретателя вызвали в Инженерный замок и в итоге по его проекту изготовили 70 экземпляров парашютов. В первую очередь они предназначались для спасения экипажей мощных самолетов «Илья Муромец» системы Сикорского (о них — в одной из следующих глав).

Интересно, что когда Котельников был на фронте — он работал там в авторемонтных мастерских, — то столкнулся с «купленными во Франции» парашютами для русской авиации. Привезли их на обозе, причем ранцы были так сильно помяты, что их дальнейшая эксплуатация не представлялась возможной. Парашюты оказались русскими, из той самой серии для «Муромцев», их так и не поставили на самолеты, да и инструкций по эксплуатации военные не получили.

Советский расцвет

Настоящий успех к Котельникову пришел после революции. В 1920-е годы начался мировой расцвет парашютизма. Из Франции концепция ранцевого парашюта перебралась в США, где с 1924 года такими устройствами — правда, с матерчатыми рюкзаками, то есть другого типа — снабжались все пилоты ВВС.

Котельников активно работал. В 1923 году он создал РК-2 — парашют с полумягким ранцем, металлическим с гибкими брезентовыми вставками, затем грузовой парашют «Авиапочтальон», затем мягкую модель РК-3, корзинный парашют РК-4, способный поднимать не человека, а целую гондолу. Обязательной составляющей ВВС РККА парашюты стали в 1929 году — Глеб Котельников добился своего.

Скончался он в 1944 году возрасте 72 лет, будучи справедливо уверенным в том, что сделал огромное дело и для своей страны, и для всего человечества. После его смерти деревню, близ которой испытывался первый в мире ранцевый парашют, переименовали в Котельниково, а на могилу Глеба Евгеньевича на Новодевичьем кладбище до сих пор приходят парашютисты, оставляя в качестве памяти ленточки-«затяжки» и обрезки строп.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК