Глава 8 Как высушить молоко

Сухое молоко, вопреки распространенному заблуждению, это не «химия», а натуральный продукт. Его получают путем высушивания обычного пастеризованного коровьего молока. Оно значительно дольше хранится, удобно в транспортировке и сохраняет большую часть полезных свойств. А придумали эту технологию в России.

В первую очередь надо понимать, что молоко — не раствор, а дисперсная жидкость. Раствор — это однородная смесь, где частицы одной составляющей равномерно распределены между частицами другой на молекулярном или атомарном уровне. Химические свойства раствора отличаются от свойств его компонентов, которые могут вступать друг с другом в различные реакции.

А вот в дисперсной жидкости вещества между собой не реагируют и на молекулярном уровне не смешиваются. По сути, это просто чередование частей разных составляющих. Поскольку эти части очень маленькие, жидкость такого типа кажется нам однородной. Компоненты дисперсного вещества можно разделить без химии, физическим воздействием, например раскрутить на центрифуге, и более тяжелый отделится от более легкого.

Так вот, молоко представляет собой дисперсную смесь воды (88 %) и различных полезных веществ (углеводов, белков, жиров, витаминов, минералов). А сухое молоко — это молоко, из которого физическим способом удалена вода, то есть, по сути, оставшиеся 12 % — концентрированная польза.

Как это делают сегодня

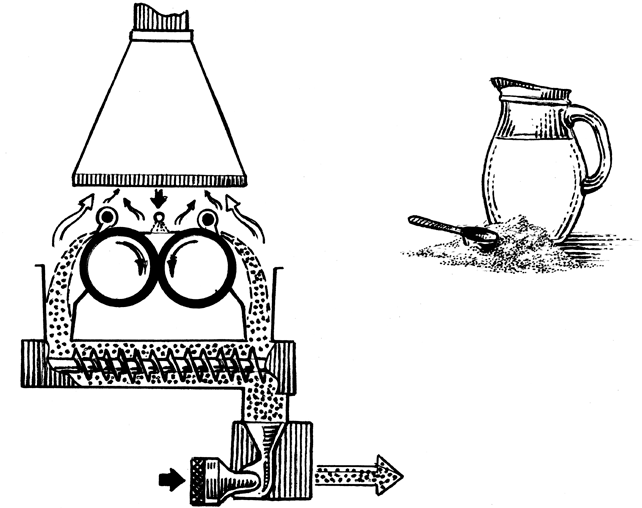

Современная технология получения сухого молока не очень сложна, но многоступенчата. Сперва молоко нормализуют. При нормализации смешивают молоко, сливки, обезжиренное молоко и в итоге получают продукт определенной жирности, содержащий заданное количество полезных веществ. Затем проводят пастеризацию, то есть нагрев и не очень длительное выдерживание при высокой температуре для обеззараживания и увеличения срока хранения. После этого молоко сгущают, выпаривая часть воды. Получить сухое молоко путем дальнейшего сгущения невозможно: от всей воды таким образом не избавиться. Затем то, что получилось, гомогенизируют — механически перемешивают, чтобы увеличить однородность сгущенки. И, наконец, высушивают на специальных установках при очень высоких, до 180 °C, температурах. Раньше использовались исключительно вальцовые сушилки: сгущенка поступала на горячие барабаны, испарявшие остаточную жидкость и снижавшие ее количество с 60 до примерно 3–5 %. У вальцовых сушилок, разработанных еще во второй половине XIX века, есть ряд недостатков: в частности, их производительность весьма невысока, а из-за контакта сухого молока с поверхностями барабанов происходит карамелизация и порошок получает специфический, хотя и приятно сладковатый привкус. Сегодня существует много других типов сушилок, а вальцовые постепенно уходят в прошлое. Наиболее распространены распылительные сушилки, в которых испарение воды осуществляется с помощью потока горячего воздуха.

Сухое молоко применяется очень широко. Львиная доля молока, использующегося в пищевой промышленности, является восстановленным, то есть сухим, разбавленным заданным количеством воды. Его применяют в хлебобулочной промышленности, без него не обходится ни один кондитер, из него делают всевозможные молочные продукты от йогуртов до мороженого и т. д.

А теперь давайте заглянем в прошлое.

Немного о прошлом

Знаменитый путешественник Марко Поло в рассказах о Монголии времен хана Хубилая (конец XIII века) описывает способ, с помощью которого местные жители обрабатывали молоко, увеличивая срок его хранения и уменьшая объем. Монголы помещали плоские емкости с молоком на яркое солнце, выпаривая часть воды и, таким образом, получая что-то вроде сгущенки. Но, рассказанная в «Книге чудес света»[3], эта информация воспринималась современниками и последователями Поло скорее как этнографический курьез, чем как руководство к действию. Так что до изобретения сгущенки и тем более сухого молока в Европе оставалось еще очень много времени.

Не позднее XVIII века в северных районах Сибири появился другой способ долговременного сохранения молока, обусловленный в первую очередь природными условиями. Сибиряки, как нетрудно догадаться, замораживали молоко. Правда, продукт получался тяжелым и не слишком компактным. Упоминается эта технология в периодическом журнале «Продолжение трудов Императорского вольного экономического общества» за 1792 год в заметке профессора Казанского университета Ивана Ивановича Эриха.

Изобретение Кричевского

В 1802 году Осип Гаврилович Кричевский работал на должности штаб-лекаря Нерчинских заводов. Нерчинск располагается очень далеко от Петербурга, в Забайкалье, и изначально был основан как острог. На заводах и шахтах Нерчинского горного округа работали в основном ссыльные и каторжане. С 1763 года в Нерчинск — и только туда — ссылали проституток, больных сифилисом. При этом город был достаточно известен и относительно богат, поскольку Аргунские (Нерчинские) заводы были сереброплавильными: окружавшие город рудные залежи содержали немало серебра и свинца.

Скорее всего, корни изобретения Кричевского лежат в уже упомянутых «Трудах Императорского вольного экономического общества». Он их выписывал и, кроме того, там публиковались его собственные заметки. Возможно, Кричевский наткнулся на описание сибирского метода заморозки молока и, будучи врачом, начал думать над проблемой сохранения его питательных свойств и увеличения срока годности каким-либо более действенным методом.

Тут стоит сказать, что на весь огромный Нерчинский округ изначально приходился один-единственный лекарь. Первым — с 1740 по 1744 год — эту должность занимал Петр Трумлер, а к концу XVIII века штат расширился до трех человек. Тем не менее условия работы были чудовищными. Лекарств поставляли очень мало, поскольку они предназначались исключительно для вольных жителей округа, а тысячи заключенных, работавших в шахтах в антисанитарных условиях, чаще всего не имели никакого шанса на выздоровление от болезни.

Осип Кричевский родился в 1767 году, обучался в Санкт-Петербургском генеральном сухопутном госпитале, выдержал экзамен на лекаря и в феврале 1792-го получил назначение в Нерчинск. Изучив ситуацию — прямо скажем, крайне плачевную, — он применил новую практику. Кричевский не пренебрегал опытом местных жителей и обширно применял траволечение, использовал кору и коренья, прибегал и к другим народным методам. В условиях «или так, или никак» это было хорошим решением. Параллельно он занимался подготовкой медиков, — его школа в Нерчинске и аналогичная практика Ивана Реслейна в Верхнеудинске были единственной возможностью получить медицинское образование в Забайкалье.

Жители региона сильно страдали от эпидемий (оспы, сибирской язвы), распространявшихся в том числе и через подпорченную пищу. Молоко было, наверное, самым полезным и при этом самым скоропортящимся из доступных Кричевскому продуктов, и где-то в начале XIX века он принялся за опыты по увеличению срока его годности. В 1802 году Осип Гаврилович опубликовал заметку, описывающую технологию изготовления сухого молока с помощью выпаривания воды. Параллельно он боролся за улучшение условий содержания каторжан и в итоге оказался уволен из-за конфликта с администрацией завода, привлекавшей к работе больных.

Но дело было сделано: технологию Кричевского стали использовать для хранения молока его последователи. Правда, она не выходила за пределы Нерчинского округа. Кричевский не думал о том, что он совершил открытие, для него это изобретение было всего лишь одним из десятков усовершенствований, которые он внес в лекарское дело Забайкалья.

Молоко выходит в мир

Кричевский скончался в 1832 году в Нерчинске, так и не осознав до конца ценности своего открытия. По некоторым данным, в том же году в Санкт-Петербурге открылась первая в мире фирма, производящая сухое молоко как коммерческий продукт. Ее основатель, химик Дирхофф (или Дирчов), работал по технологии, описанной Кричевским, и, скорее всего, от нее и отталкивался.

Интересно, что русскоязычных источников информации о Дирхоффе нет, оттого и возникает проблема с транскрипцией фамилии — в оригинале она пишется как Dirchoff. О его бизнесе рассказывает в своей книге «Сгущенное и сухое молоко» (Condensed Milk and Milk Powder, 1920) знаменитый американский промышленник и пионер молочного производства Отто Ханцикер. Вряд ли Ханцикер придумал Дирхоффа из головы, но откуда он брал информацию, мы, к сожалению, не знаем.

Спустя много лет появился первый европейский патент на технологию производства сухого молока — его получил в 1855 году англичанин Томас Шипп Гримуэйд. Еще в 1847 году он наладил производство сухого молока под брендом Grimwade’s Patent Desiccated Milk. Он продавал порошок в бутылках, и бутылки с его фамилией до сих пор можно встретить в частных коллекциях. Именно с подачи Гримуэйда сухое молоко вышло в мир, стало популярным в армейских кругах (Гримуэйд заключил контракт с военным ведомством), у путешественников и т. д.

И пускай изобретение Осипа Кричевского так и не вышло за пределы Забайкалья, тем не менее оно помогало спасать жизни и сохранять здоровье людей, и да, оно действительно увидело свет задолго до ноу-хау Гримуэйда.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК