Глава 32 Сердце вертолета

Большинство людей полагает, что вертолет — это довольно простая машина. Достаточно вращать ротор, для того чтобы создать подъемную силу, — что еще нужно для полета? Только вот никто не задумывается, почему до 1930-х годов все попытки сконструировать более или менее стабильный вертолет катастрофически проваливались, в то время как самолеты уже вовсю летали. Проблема заключалась в одном устройстве — автомате перекоса.

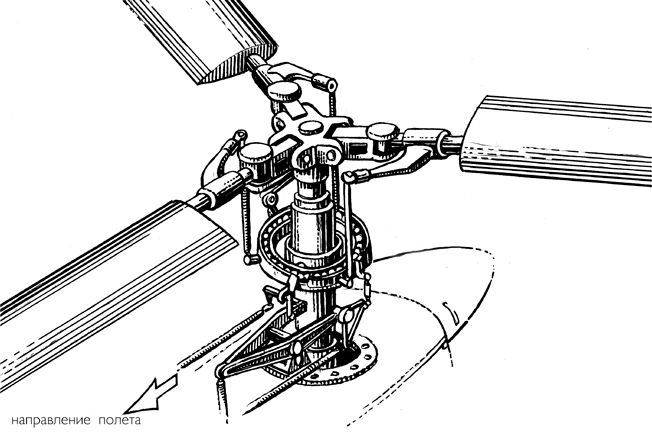

Если просто вращать вертолетный ротор, подъемная сила, конечно, будет создаваться. Только вот управлять вертолетом и просто лететь на нем иначе как вертикально вверх не получится. Для того чтобы направить машину вперед, нужно создать искусственный крен, который обеспечивается перекосом винта. Иначе говоря, если наклонить плоскость вращения вертолетного винта вперед (или вбок, неважно), то аэродинамическая сила, действующая на аппарат, разложится на две составляющие: одна будет по-прежнему тянуть машину вверх, а вторая — в сторону перекоса винта.

Но здесь вступает в свои права физика. Наклонять тяжелый и имеющий значительный момент инерции ротор — это плохая мысль. Да, по правде говоря, и вовсе не реализуемая на практике. Вот тут-то на сцене и появляется автомат перекоса. Дело в том, что к оси вращения лопасти крепятся не жестко, а посредством шарниров. И их положение в тот или иной момент регулируется относительно простым механическим устройством — таким образом имитируется наклона ротора, хотя на деле лишь лопасти изменяют свое положение относительно вертолета. Двигаясь вперед или в какую-либо из сторон, пилот изменяет положение автомата перекоса, а тот уже управляет лопастями таким образом, чтобы создавалась тяга в правильном направлении.

И все это придумал в 1911 году российский инженер Борис Николаевич Юрьев.

Юный гений

Охранную грамоту, то есть патент № 45212 на автомат перекоса, Борис Юрьев получил 26 сентября 1910 года, за две месяца до своего 21-го дня рождения. Проблему, над которой бились десятки пионеров вертолетостроения, решил юноша, не получивший на тот момент даже высшего образования. Впрочем, его соратник и ровесник Игорь Сикорский стал главным конструктором авиационного отделения «Руссо-Балта» в 23 года, и в таком же возрасте голландец Антон Фоккер основал свой авиационный завод, так что это было скорее тенденцией, чем исключением.

Юрьев происходил из военной семьи. Служили все его предки по мужской линии, так что у Бориса не было вариантов — его определили во Второй московский кадетский корпус. Но, окончив обучение, он поступил не в военный вуз, а в Императорское московское техническое училище (ныне это Бауманка) на кафедру, где преподавал сам великий и ужасный Николай Жуковский. Жуковский организовал при ИМТУ воздухоплавательный кружок, а студент Юрьев, увлекаясь более вертолетами, чем аэропланами, возглавил так называемую «геликоптерную комиссию» при кружке. В те времена самолеты еще не сделали тот сумасшедший рывок в развитии, благодаря которому они впоследствии опередили вертолеты на пару десятилетий. Обе воздухоплавательные концепции в то время находились на стадии становления.

Основной проблемой ранних геликоптеров было отсутствие толковой теории винта и сопутствующих расчетов. Именно этим и занялись в кружке Борис Юрьев и другой ученик Жуковского, Григорий Сабинин, в будущем — знаменитейший советский теоретик авиации, автор множества книг и статей, в основном касающихся авиационных турбин. Буквально за полгода молодые люди разработали импульсную теорию несущего винта — ту самую, на которую затем опирались все ведущие вертолетостроители мира и, конечно, человек, создавший первый функциональный геликоптер, — Игорь Сикорский.

В конструкции идеального вертолета Юрьев решил отказаться от схемы с двумя роторами, вращающимися в противоположных направлениях, которая тогда была общим местом всех опытных конструкций. Да, сегодня большая часть мощных вертолетов имеет два ротора, но тогда для грамотной реализации подобной схемы было рановато, и Юрьев это сознавал.

Но главное то, что он придумал механизм стабилизации управляемого полета — автомат перекоса, то есть циклического изменения угла наклона лопастей. В 1911 году он подал заявку на авторство и в ноябре, как уже говорилось выше, получил подтверждение своего первенства.

Студенты построили вертолет в 1912 году, но он так и не сумел взлететь: не хватало мощности маленького 25-сильного двигателя Anzani (они делали все на личные сбережения). Возможно, они бы и доработали конструкцию, тем более что она экспонировалась на Международной воздухоплавательной выставке в Москве и даже получила золотую медаль за качественную теоретическую разработку. Но пришла война.

Практически всех студентов призвали в армию. Юрьев служил в артиллерии, попал в немецкий плен, где провел три года, затем вернулся на родину — в ее постреволюционную разруху и неразбериху. В итоге он окончил вуз, называвшийся тогда Московским высшим техническим училищем (МВТУ), лишь в 1919 году в возрасте 29 лет. Кстати, интересно, что основной конспект по теории геликоптеров, использовавшийся затем в различных работах, Юрьев составил именно в плену.

Советские годы

Удивительно, но карьера Юрьева при новой власти вполне сложилась. Он преподавал в МВТУ и параллельно возглавлял аэродинамический отдел основанного в 1918 году Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), став инициатором и родоначальником вертолетостроения в Советском Союзе. Именно Юрьев благодаря своей настойчивости и обстоятельности добыл в Высшем совете народного хозяйства средства и разрешение на строительство первого советского вертолета и вообще добился того, чтобы вертолетостроение признали отдельным направлением. А в 1930 году под руководством Алексея Черёмухина и при непосредственном участии Бориса Юрьева построили первый советский вертолет — ЦАГИ 1-ЭА. Схема соответствовала той самой студенческой конструкции, которую Юрьев придумал за 18 лет до того, и да, вертолет был оснащен юрьевским автоматом перекоса. В 1932 году машина установила мировой рекорд подъема геликоптера — 605 метров.

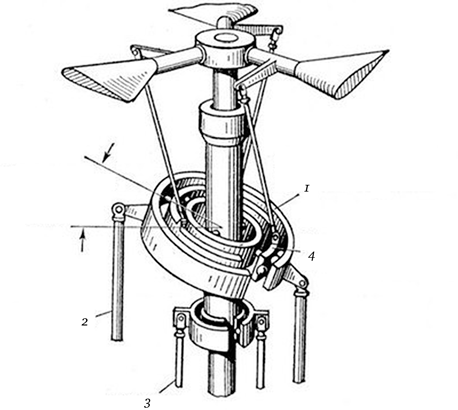

Схема автомата перекоса:

1 — неподвижное кольцо автомата перекоса; 2 — управление кольцом автомата перекоса; 3 — управление общим шагом; 4 — подвижное кольцо автомата перекоса

Источник: Большая советская энциклопедия. 3-е издание, том 4, 1971

Вплоть до конца жизни Борис Юрьев (а он умер в 1957 году) оставался активным инженером и педагогом, он стал доктором наук и профессором, получил 11 патентов, 2 авторских и 2 охранных свидетельства, преподавал не только в МВТУ, но и в МАИ, дважды удостаивался Государственной премии СССР и воспитал целое поколение вертолетостроителей.

А автомат перекоса… В 1918 году другой великий авиационный инженер, Игорь Иванович Сикорский, эмигрировал сперва во Францию, а затем в США. Там он активно строил вертолеты, и именно его Sikorsky R-4 стал первой в мире серийной машиной такого типа. Сикорский использовал автомат перекоса собственной конструкции, но тот, несомненно, базировался на разработке Юрьева, — нет смысла изобретать велосипед, если он уже существует. Оба инженера до революции общались, Сикорский читал абсолютно всю литературу по геликоптерам, которая только появлялась, знаком он был и с патентом Юрьева.

Так что полноценный вертолет современного типа пусть и появился в итоге в США, а все-таки идея его зародилась в России.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК