Географическое местоположение

Впечатление бескрайнего города, которое так поразило и удручило Болотова, возникало не только из-за того, что к 1762 г. Петербург разросся вширь, хотя и одного этого было бы достаточно. Это чувство усиливал окружающий ландшафт, почти совершенно плоский и лишь к северу и к югу от города нарушенный линиями холмов моренного происхождения. Плохой сток воды и многочисленные болотистые участки препятствовали интенсивному сельскохозяйственному использованию земель. Местность, где строился город, изобиловала реками и ручьями. Если течение Невы и её рукавов было довольно быстрым, то воды множества болот, топей и протоков едва двигались, а то и стояли неподвижно. Глинистый почвенный субстрат, во многих местах достигавший свыше ста футов в толщину и усеянный ледниковыми валунами, мешал стоку дождевой воды. Впрочем, то, что Петербург разместился в болотистой местности, в XVIII в. не казалось особенно важным. Петра, выбравшего болото местом для новой столицы, начали за это критиковать лишь позднее, в XIX в. Похоже, что проблема болотистого местоположения города приобретала в умах современников всё более и более устрашающие масштабы как раз по мере того, как с осушением всё новых территорий её острота на деле ослабевала[35]. Ближайшие окрестности города были частично покрыты лесами, а кое-где поросли лишь чахлыми деревцами, кустарником и травой. В лесах встречались как хвойные, так и лиственные породы деревьев – преимущественно влаголюбивая ольха, причём из-за сурового климата все они были довольно низкорослыми. Все эти неблагоприятные климатические и географические условия придавали развитию Петербурга уникальный характер.

Самым важным природным фактором, повлиявшим на формирование Санкт-Петербурга, была его река, Нева. Дельта и притоки Невы разделяли территорию города на множество островов, иногда совсем крохотных. Количество этих островов менялось, так как по воле природы Карельский перешеек постепенно поднимался над уровнем моря; этот процесс все ещё продолжается, и по сей день над поверхностью реки выступают песчаные отмели и возникают новые острова. По мнению российских геологов, невская дельта сформировалась в самое недавнее геологическое время именно в результате этого процесса подъёма, а не благодаря осадочным отложениям. Сеть водных протоков занимала такую большую часть общей площади Петербурга, что уже в конце XVIII в. это считали главной причиной низкой средней плотности населения российской столицы по сравнению с другими городами Европы[36].

Сама же река, столь важная для жизни города, преодолевает расстояние меньше 45 миль от Ладожского озера до Финского залива с перепадом высоты на этом отрезке всего в 15,5 фута. При этом Нева несёт громадный объём воды со скоростью на поверхности 3–4 фута в секунду и ежесекундно вливает в Финский залив почти 90 тыс. кубических футов воды – столько же, сколько Днепр и Дон с притоками, вместе взятые. Такое мощное течение реки определяется скорее её неглубоким руслом, чем перепадом высоты. Самая большая глубина Невы в пределах города достигает около 80 футов, а в основном колеблется в разных местах от 25 до 40 футов. Максимальная ширина реки, при разветвлении Большой и Малой Невы, превышает 4 тыс. футов, т. е. свыше 3/4 мили. В самом узком месте она немного не доходит до 700 футов, а средняя ширина её составляет 1300–1900 футов. Эти цифры, относящиеся к XX столетию, справедливы и для XVIII века с его не столь точными измерениями.

Бассейн Невы охватывает огромную территорию на северо-западе России и юго-востоке Финляндии. Кроме того, река служит водостоком для двух крупнейших озер Европы – Онежского и Ладожского. Сегодня в невской воде, как, несомненно, было и в XVIII в., встречается паразит из разряда простейших, Giardia lamblia, распространяемая через фекалии и вызывающая большую часть случаев диареи в мире. Многочисленные упоминания о расстройствах желудка у жителей Петербурга, встречающиеся в письменных источниках на протяжении всего XVIII столетия, служат верным показателем того, что лямблиоз с самого начала был здесь постоянной проблемой. Сама Екатерина частенько жаловалась на «колики» и расстройства желудка.

При всей несомненной важности Невы для города она никогда не была достаточно богата рыбой, чтобы обеспечить сколько-нибудь крупный коммерческий лов хотя бы для местного потребления. До основания города жившие здесь финны дополняли свой рацион речной рыбой. В XVIII в. было сделано несколько попыток наживать капитал на рыболовных промыслах. Участки реки, известные как рыбные места, сдавались в аренду различным предпринимателям. В сезон, когда рыба шла на нерест, случались такие большие уловы, что на главных рыбных рынках сооружали садки, в которых сохраняли рыбу живой на продажу. Для рыбы река служила прежде всего проходом из Финского залива в Ладожское озеро. Поздней весной шла корюшка – особая любимица Петербурга, в свежепойманном виде обладающая неповторимым огуречным ароматом. В XVIII в. в Неве довольно хорошо ловились сиги (рыба семейства лососёвых), но с тех пор они бесследно исчезли. В числе примерно двадцати пяти видов рыбы, водившейся в реке, были также килька, щука, окунь, ёрш, минога и лещ. Весной, когда вниз по течению проходил ладожский лед, тюлени, обитавшие в Ладожском озере, нередко преследовали косяки рыбы до самого устья Невы[37].

По меркам XVIII в. река была очень удобна для транспортировки товаров. На ней с избытком хватало места для многочисленных судов. Прямо у восточной оконечности Васильевского острова, в самом широком месте Невы, разместился большой торговый порт[38]. Гравюры середины XVIII в. – правда, несомненно, стилизованные – изображают на Неве оживленную навигацию: на них можно видеть внушительные линейные корабли, торговые суда, тяжёло нагруженные плоты и баржи, а также небольшие вёсельные и парусные лодки, применявшиеся для перевозок внутри города[39]. Но хотя река была глубока и широка, приходилось следить за тем, чтобы не перегородить фарватер. Уже в 1727 г. были установлены регламенты для перевозки грузов на различных видах речных судов. В последующие годы эти регламенты дополнялись. Так, в 1736 г. императрица Анна Иоанновна (1730–1740 гг.) приказала немедленно отвести все старые суда, нагруженные балластом из камней или кирпича, на одну частную верфь и там разгрузить, а на их владельцев наложить суровое взыскание[40]. Отмели в устье Невы, лежавшие ниже по течению от города, не позволяли кораблям с тяжёлыми грузами проходить в Петербург и обратно, несмотря на попытки углубить дно. Для погрузки и разгрузки товаров с больших кораблей, пришвартованных в Кронштадте (это порт и военно-морская база на острове в Финском заливе, примерно в 10 милях к западу от Петербурга), использовали лихтеры, в первую очередь галеры, имевшие собственную гавань на юго-западной оконечности Васильевского острова. Крупнейшие военные корабли, построенные в Адмиралтействе, переправляли через отмели при помощи камелей – больших приспособлений вроде плавучих доков, которые подводили под корабельный корпус.

К концу 1770-х гг. на Неве установилось оживлённое и разнообразное судоходство. Плоты, баржи и другие средства перевозки с грузами из внутренних областей России прибывали сюда целыми караванами в несколько сотен судов. Они нуждались в доступе к пакгаузам и другим складским территориям и, разгружаясь, соперничали за свободное место со снующими во все стороны лихтерами и морскими торговыми кораблями. Движение по водным путям стало до того напряжённым, что в конце лета 1778 г. императрица Екатерина предложила учредить должность капитана Санкт-Петербургского порта. В его обязанности входило бы руководство всем движением в акватории Невы на пространстве от кирпичных заводов, расположенных далеко вверх по реке, до края суши вниз по течению[41]. Однако после долгих обсуждений и раздумий эта идея так и не осуществилась.

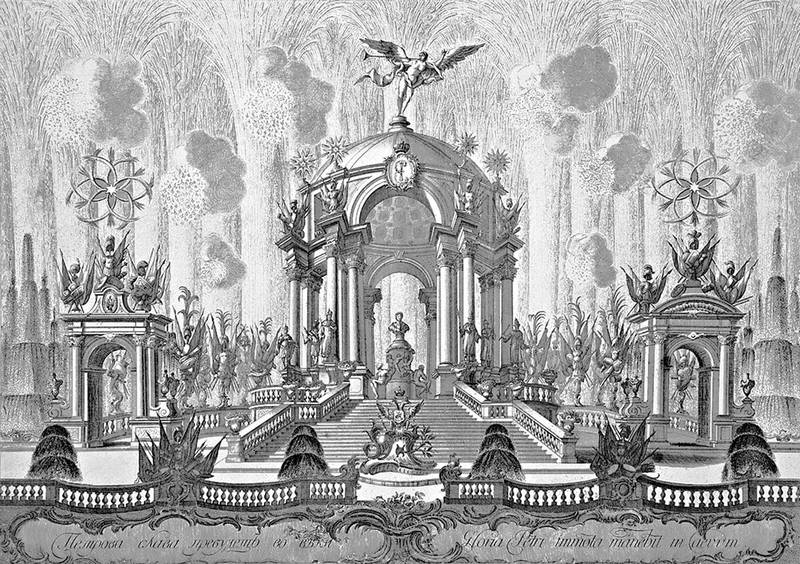

Нева служила Петербургу не только торговой и транспортной артерией. Использовались и богатые возможности её ландшафтов. Когда перспективы невских берегов ещё только начинали применять в качестве фона для величественных архитектурных ансамблей, водная гладь перед Адмиралтейством уже часто служила декорацией для торжественного спуска военных кораблей на воду. В царствование императрицы Елизаветы (1741–1761 гг.) стали чрезвычайно популярными иллюминации и фейерверки.

Иллюминации и фейерверки в Петербурге. XVIII в.

Отражение в реке ярких разноцветных огненных вспышек вызывало особенный восторг зрителей. Бывало, что, готовя эти зрелища, до тысячи человек трудилось в течение нескольких дней[42].

Технические возможности XVIII в. не позволяли построить постоянный мост через Большую Неву. Попасть с одного берега на другой с весны до осени можно было на лодке, а летом также по понтонному мосту, точнее, по настилу, уложенному поверх примерно двадцати достроенных до половины корабельных корпусов. Существовало два таких моста через Неву, они располагались в постоянных местах, и их разводили, чтобы пропустить по реке корабли. Когда же на реке становилось опасно из-за плывущего льда и мосты разбирали (обычно в октябре), мало кто рисковал переправляться на другой берег. Зато зимой река накрепко замерзала, лед достигал толщины в 15–20 футов, и по нему можно было беспрепятственно передвигаться. Более того, на реке для увеселения народа строили ледяные горы, которые вместе с ёлками, вмороженными в лед, создавали иллюзию зимнего парка. На невских рукавах, как и на других реках и протоках дельты, к 1762 г. уже появились постоянные мосты.

Исаакиевский наплавной мост. Литография. 1820-е гг.

В дополнение к естественным водным путям к 1762 г. Петербург обзавелся несколькими каналами. Один из старейших каналов (которым суждено было часто упоминаться в песнях и стихах) представляла собой Мойка – бывшая речушка Мья, русло которой углубили и частично спрямили. Другим каналом была Фонтанка, названная так потому, что из неё забирали воду для фонтанов Летнего сада, пока их не разрушило наводнение 1777 г. Хотя в елизаветинское царствование Фонтанку немного расширили и выпрямили, она, как и Мойка, оставалась зловонной и болотистой, так как течение постоянно забивалось мусором и наносным песком[43]. Появление этих и других каналов отчасти объяснялось стремлением Петра I (1682–1725) построить свою столицу по образцу Амстердама, ведь, с точки зрения топографии, расположение обоих городов было весьма сходным[44].

Каналы в Петербурге служили по меньшей мере трём целям. С их помощью осушали заболоченные земли, особенно на Васильевском острове, где ещё в начале века прорыли каналы вдоль нескольких линий. Кроме того, каналы выступали как резервуары при наводнениях, случавшихся в Петербурге каждый год. И наконец, они продолжали собой систему водных коммуникаций, связывавших город как с внутренними областями России, так и с морскими портами мира через Кронштадт[45]. Пётр хотел, чтобы каналы образовали основную транспортно-коммуникационную систему Северной столицы, что ясно видно на хорошо известном плане Петербурга, созданном в 1717 г. Ж.-Б.А. Леблоном. Этот план предусматривал полную реконструкцию Васильевского острова с превращением его в овал, обнесённый укреплениями по последнему слову военной науки. На территории острова Леблон намеревался разбить сетку городских кварталов, расчерченную каналами[46]. Несколько таких каналов и вправду вырыли в последующие годы, но к 1762 г. их уже засыпали.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК