Лавки и рынки

Выше мы видели, что во всех центральных частях города работали гостиные дворы. Они представляли собой самые крупные средоточия лавок и рыночной торговли. Первый гостиный двор появился на Васильевском острове в 1721 или 1722 г.

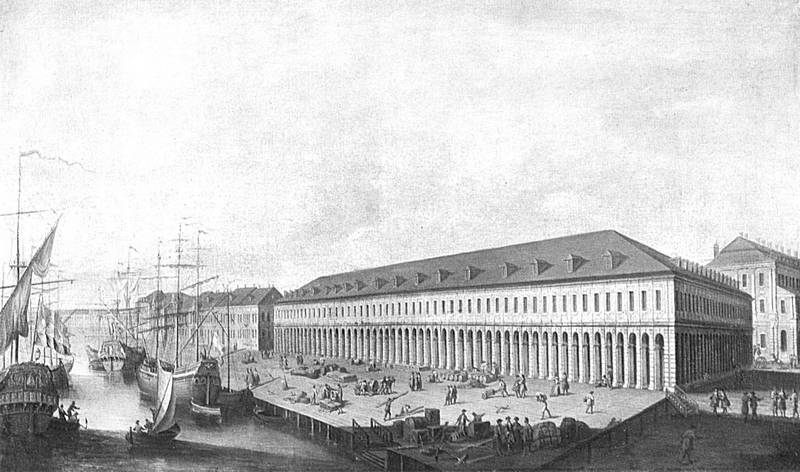

Он состоял из большого здания, со всех сторон охватывающего квадратный открытый внутренний двор. Постоянные лавки размещались в самом здании, а открытый двор предназначался для торговцев (позднее в их число входили и крестьяне), которые периодически выносили туда свой товар. Этот огромный рынок сгорел в 1763 г. После пожара здание расширили и перестроили в камне. Получились двухэтажные ряды с аркадами, где на нижнем этаже находились лавки, а наверху – кладовые. Во избежание пожаров на открытой площади не допускалось сооружение каких-либо постоянных построек. Изначально единственный крупный центр торговли на Васильевском острове, этот гостиный двор предлагал покупателям всё необходимое – здесь продавались и ленты, и дрова, работали и мелочные лавки, и сенная торговля[437].

Гостиный двор на Невском проспекте, между Екатерининским каналом и Фонтанкой, благодаря своему расположению в центре и тому, что он являлся крупнейшим скоплением торговых точек в городе, был, безусловно, самым знаменитым в Петербурге (да и сегодня магазин «Гостиный двор», занимающий то же самое здание, остается одним из крупнейших центральных торговых комплексов). Впервые он возник на этом месте в 1736 г. С первых лет своего существования Гостиный двор приобрел такую важность, что один приезжий иностранец оставил следующее его описание: «В самой южной (так! – Дж. М.) части города имеется рынок, где всякого рода товары, и местные, и привозные, находятся для продажи. Это очень большая площадь с четырьмя входами, и на каждой из её сторон расположен ряд магазинов, изнутри и извне. Вокруг всей площади построены крытые галереи, и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы защитить людей от дождя. Чужестранцу не нужно, как в других местах, охотиться по всему этому огромному городу за тем, что ему хочется купить: приятная прогулка по этим галереям даст ему случай увидеть многих из лучших людей в Санкт-Петербурге и всевозможные товары со всего света. Младшие купцы и их слуги охраняют его по ночам, и здесь всегда соблюдается большой порядок и благопристойность»[438].

Неизвестный художник по рис. М.И.Махаева 1749 г. Гостиный двор на Васильевском острове. 1750-е гг.

Лавки были сгруппированы в ряды по видам товаров. Так, все лавки, торговавшие тканями, тянулись вдоль одной галереи, как и те, что предлагали мебель, фарфор, обувь, скобяные изделия, свечи, шляпы и т. п. Съестные припасы, в том числе овощи, сахар и кофе, продавались в Гостином дворе Адмиралтейской стороны в его начальные годы. Однако когда незадолго до воцарения Екатерины началась перестройка деревянного здания в кирпичное, их оттуда перевели в другие места из-за грязи и дурных запахов, которые часто сопутствовали съестным товарам[439].

Новый каменный Гостиный двор открывался по частям, по мере того как заканчивалось их строительство. Несмотря на то что законом была установлена единая арендная плата в размере 5 руб. в год, купцы продавали и приобретали лавки по ценам, зависевшим от достоинств их расположения. В 1783 г. два купца, желавшие купить большую угловую лавку, согласились уплатить за это помещение 43 тыс. руб., после чего выяснилось, что из него придется «вырезать» две лестницы на второй этаж и проход во внутренний двор. Эти двое покупателей принадлежали к числу самых богатых русских купцов Петербурга, впрочем, как и те, у которых было куплено помещение. Покупатели подали в суд, чтобы пресечь сооружение лестниц и прохода на том основании, что их не предупредили заранее о планах строительства. После расследования Комиссии по делам коммерции, на которую возлагался контроль над Гостиным двором, покупатели проиграли дело. В конце концов один из них согласился принять свою часть заметно уменьшенной лавки (за 15 700 руб.), а второй обменял свою на другое место в торговом комплексе[440]. Покупная цена торговых площадей Гостиного двора была довольно высока в сравнении с ценами предпринимательства в других местах. Например, годовая аренда лавки на рынке, примыкавшем к Бирже на восточной оконечности Васильевского острова, стоила тогда же всего 100 руб.[441].

В Большом Гостином дворе на Невском проспекте кипела деловая жизнь, выплескиваясь из него на близлежащие территории. Прямо к западу возник Толкучий рынок, где продавали подержанные товары, особенно поношенную одежду. В 1787 г. его поглотил рынок большего размера, Апраксин двор, и его деревянные лавки заменили каменными. А торговля всё продолжала распространяться вокруг Гостиного двора, занимая новые помещения. Некоторые из них разместились на противоположной стороне Невского проспекта, в зданиях, принадлежавших католической церкви Святой Екатерины (там находилось десять лавок иностранных купцов из Италии, Швейцарии и Нюрнберга). Кроме того, торговая активность охватила переулок между Большой Садовой улицей и Фонтанкой. Он именовался Охотным, или Птичьим, рядом и предлагал покупателям «живых, битых, диких, также певчих птиц» и всякую другую живность. На пустыре по соседству крестьяне торговали ягодами, грибами и прочими дарами леса[442]. Само здание Городской думы кишело лавками. Весь нижний этаж её двухэтажного здания был отведен под торговлю, и только второй этаж – под учреждения городской администрации. Если какой-либо товар вообще имелся в продаже в Петербурге, его, скорее всего, можно было найти в районе Гостиного двора на Адмиралтейской стороне.

Эти два торговых комплекса – гостиные дворы на Васильевском острове и на Невском проспекте – послужили образцами для новых рынков, построенных в специально отведённых местах каждого района. В некоторых частях города спрос на товары был так велик, что купцам приходилось заранее резервировать за собой места в новых гостиных дворах, ещё до того как они были построены. Если записавшихся было слишком много, они либо тянули места по жребию, либо рынок расширяли, чтобы лавок хватило всем желающим купцам. В гостином дворе, что находился поблизости от Биржи, если сразу несколько купцов претендовали на вновь открывшееся торговое место, его отдавали тому, у кого был больше выбор товаров[443]. Но хотя в центре города кипела оживленная коммерческая деятельность, в более отдаленных его частях – Рождественской, Каретной, на Выборгской стороне – низкая активность торговли исключала сооружение гостиных дворов.

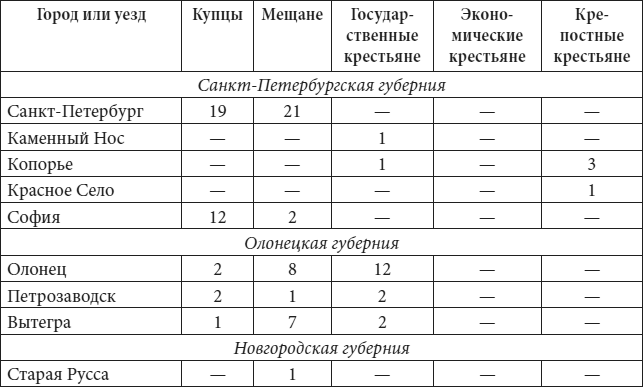

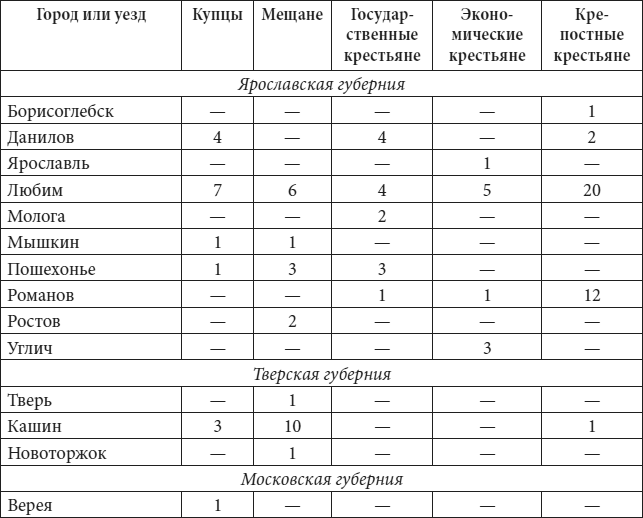

Гостиные дворы являлись постоянными постройками, предоставлявшими место достаточно солидным купцам. За повседневными покупками жители города ходили обычно на рынки по соседству с домом. Там торговали обыкновенно не столь основательные купцы, как в гостиных дворах, а мелкие дельцы, чьи палатки нередко разбирались в конце дня. Их торговые точки чаще всего представляли собой не помещения вроде лавок, а попросту скамейки, столы, короба, сундуки, прилавки, укрытые навесами от произвола стихии. На рынки сходился самый пёстрый люд, происходивший из разных мест и слоёв общества. Дошедший до нас список тех лиц, кто арендовал торговую площадь на Морском рынке в 1780 г., содержит почти три сотни имен (см. таблицу 5.1)[444]. Морской рынок находился на Невском проспекте, возле начала обеих Морских улиц, Большой и Малой. Самое поразительное то, что меньше половины арендаторов рыночных мест имели законное отношение к Петербургу. Лишь 40 хозяев ларьков были официально зарегистрированы как жители столицы – 19 человек из купцов и 21 из мещан. Пятеро из этих купцов нанимали по несколько мест: у троих их было по два, а у двоих – по четыре. Ближние к столице мелкие города тоже были представлены торгующими крайне скромно. Из Санкт-Петербургской губернии на Морском рынке торговали купцы и мещане из одной только Софии (ныне – Пушкин, или Царское Село).

Далее следует отметить, что в числе арендаторов торговых мест на этом рынке совсем не было купцов из крупных городов. В частности, здесь не были отмечены купцы из губернских городов (за исключением двоих из Олонца и одного из Калуги). Очевидно, что серьёзным купцам предпринимательство в мелких масштабах Морского рынка не казалось стоящим делом. Выясняется также, что прилавки нанимало почти одинаковое число крестьян (133) и мещан (140). 59 крестьян были крепостными, причём свыше половины – из Ярославской губернии. Больше всего крепостных происходило из имений Григория Орлова (16), графини Куракиной (9), П.Б. Шереметева (7), а также с Украины, от неизвестных хозяев (6). Это показывает, кстати, что, несмотря на упомянутые выше указы, запрещавшие крестьянам приезжать издалека для продажи товаров и продовольствия в столице, они явно продолжали это делать. В списке обнаруживаются некоторые любопытные детали: среди съёмщиков прилавков были две женщины, один «вольный человек», один польский подданный и четверо ямщиков. Дела, как видно, шли бойко, потому что только одно место, или прилавок, на всём рынке числилось незанятым. Данные по Морскому рынку показывают, что многие товары повседневного спроса жителям города поставляли люди, которые не имели законных прав торговать (или вообще находиться) в столице, но тем не менее преодолевали большие расстояния, чтобы участвовать в её снабжении.

Таблица 5.1

Социальное происхождение торговцев, арендовавших места на Морском рынке в 1780 г.

Окончание таблицы 5.1

Лавки, торговавшие легковоспламеняющимися товарами – шерстью, тряпьем, изделиями из дерева, кроватями, телегами, лаптями и т. п., – были сосредоточены на двух рынках. Кроме того, ради предотвращения пожаров владеть лавками на постоянной основе позволялось только купцам, строившим их из кирпича[445]. Дальнейшие ограничения запрещали купцам вести мясную и рыбную торговлю в лавках, расположенных в частных домах, из соображений гигиены и комфорта для жителей. Рыбу можно было продавать в садках вдоль реки, а мясо – на обычных рынках[446]. У берега Большой Невки на Каменном острове располагалась «тоня» – садок, где за определённую плату прогуливающиеся могли велеть закинуть невод, а при желании и съесть выловленную рыбу прямо на месте, в «весьма приятной беседке»[447].

По мере того как развивались новые городские части, возникали и новые торговые предприятия. Например, Невкий проспект в Рождественской части (от Лиговского канала до Александро-Невского монастыря) полностью застроили за время царствования Екатерины. В 1780-е гг. вдоль этой улицы уже располагались такие коммерческие заведения:

1) длинная череда, или связь, пристроенных друг к другу каменных сараев, где продавались кареты, сани и прочие виды экипажей;

2) частный рынок, торговавший съестными припасами;

3) отделение таможни – мытный двор, где находилось также множество лавок;

4) 20 больших сараев, где продавали домашнюю утварь, железные изделия и т. п. для простого окрестного люда;

5) пустырь, на котором зимой продавали в замороженном виде битую скотину, рыбу и другие припасы[448].

Основные строительные материалы можно было купить в нескольких местах. В отличие от многих потреблявшихся в городе товаров, почти все строительные материалы поступали из местных источников. Окрестности столицы изобиловали глиной и песком, так что местные кирпичные заводы, как казённые, так и частновладельческие, с успехом удовлетворяли потребности города. Деревня Путилово, расположенная на низкой гряде вдоль южного берега Ладожского озера, поставляла блоки известняка для сооружения фундаментов. К началу екатерининского царствования по крайней мере в пяти удобных местах на границе города размещались лесопилки и лесные склады[449]. Стекло, черепица и другие отделочные материалы производились в Петербурге. Рабочую силу, как уже упоминалось, поставляли крестьянские артели, приходившие в столицу из внутренних областей в теплое время года.

Санкт-Петербург стал первым русским городом, в котором возник массовый спрос на съёмное жилье, позволивший определённой группе людей зарабатывать себе на существование, сдавая жилища внаём. При Екатерине некоторые хозяева покупали или строили доходные дома и сдавали квартиры, комнаты и даже углы жильцам с разными доходами. Начиная с екатерининского времени большинство петербуржцев нанимало жильё, вместо того чтобы владеть собственными домами. В 1760-х гг., с расширением этой практики, появились законы, регулирующие отношения между домовладельцами и съёмщиками[450].

В большинстве малых и больших городов XVIII в. лавочники жили на верхних этажах над своими магазинами, расположенными на первых этажах домов. Эта модель не прижилась в Петербурге отчасти потому, что торговая деятельность здесь была сосредоточена в гостиных дворах. Государство разрешало купцам законно проживать в своих лавках, но они предпочитали этого не делать[451].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК