Коммерческий центр

Важнейшие столичные центры оптовой торговли уже знакомы читателю: район вокруг Биржи и Таможни на восточной оконечности Васильевского острова, Кронштадт, рынок Адмиралтейской стороны – Гостиный двор, а также обширный участок невского берега возле Смольного монастыря, где выгружались, сортировались и отправлялись дальше товары из внутренних областей России. На взгляд случайного наблюдателя, самое большое оживление царило на причалах Васильевского острова. На гравюре того времени (см. иллюстрацию на стр. 233) видны ящики, бочки, тюки, разные принадлежности грузового порта – якоря, верёвки, доски, – аккуратно сложенные или беспорядочно валяющиеся на пристани. Здесь и там грузчики толкают тачки или изо всех сил тянут громоздкие ящики с товарами. Купцы, погружённые в беседу, прогуливаются вдоль набережной, не обращая внимания на лай собак, носящихся взад и вперед. Купеческие суда, тесно пришвартованные друг к другу и низко сидящие в воде, выгружают свои товары в плоскодонные лодки, снующие к причалу и обратно[483]. Нарядные дамы стоят у края пристани и заглядывают в корабельный трюм, как будто хотят поскорее рассмотреть новейший парижский фасон. Одновременно можно видеть, как портовый рабочий с тяжёлыми мешками на плечах украдкой справляет нужду за колонной, поддерживающей аркаду пакгауза[484].

Эта гравюра представляет также иллюстрацию того факта, что торговля через пристани Петербурга имела два уровня. В судовых декларациях перечислялись товары и грузы, ввозимые в страну крупными партиями. Но, в дополнение к этим оптовым грузам, шкиперы и матросы привозили на продажу небольшие количества или малые партии товаров, за которые платили отдельные таможенные пошлины, не входившие в корабельный коносамент. Как именно производилась эта торговля привозными товарами, повествуют заметки, составленные советником двора Фарбером в 1778 г. для Комиссии о коммерции[485]. Предваряя свои комментарии, автор не без смущения отмечает, что сведения, которые он имеет сообщить, вероятно, и так общеизвестны: капитаны и команды кораблей привозят продукты питания и домашнюю утварь бочками, ящиками, горшками, тюками. Ассортимент зависит от того, из каких портов происходят товары и далеки ли они от Петербурга. Пока корабль разгружают, а затем переводят на грузовые верфи, чтобы загрузить его перед отплытием (что занимает в общей сложности до двух недель), капитан и команда торгуют тем, что они привезли в частном порядке. Если же они не успевают всё распродать, то спускают остатки по низким ценам городской бедноте, в том числе солдатским и матросским женам, а уж те продают их в городе за такую цену, какую сумеют получить. Фарбер одобрял такую форму импорта, узаконенную статьёй 47 Морского тарифа, потому что она помогала прожить беднейшим горожанам, а также и тем людям, которые не были официально зарегистрированы в городе, но всё равно нуждались в средствах к существованию.

В конце 1770-х гг. причалы Петербурга бывали так переполнены, что корабли иногда стояли по три-четыре в ряд под погрузкой или разгрузкой товаров. Складские помещения были забиты до того, что буквально некуда было сложить весь скопившийся прутковый прокат и пеньку – два главных предмета экспорта, так что в качестве временных складов стали приискивать для найма подвалы в близлежащих частных домах и казённых зданиях. В 1780 г. были утверждены проекты строительства новых пристаней вниз по Неве, в сторону Кунсткамеры и Академии наук, но проекты эти так и не осуществились[486]. В других центрах коммерции кипела такая же бурная деятельность. Здесь тоже была сосредоточена крупномасштабная торговля, как оптовая, так и розничная.

Разумеется, торговое предпринимательство далеко не ограничивалось этими несколькими точками на карте города. Частные торговцы и ремесленники, жившие по всему городу, торговали в собственных домах или в съёмных жилищах, осуществляя значительную часть городской торговли в целом[487]. До 1763 г. им запрещалось вывешивать вывески своих лавок на некоторых лучших улицах, но Екатерина покончила с этим запретом. У некоторых торговцев не было постоянного места для торговли своим товаром, так что они ходили по улицам и торговали вразнос. Товарооборот каждого такого уличного разносчика был, конечно, невелик, но вместе взятые они обеспечивали существенный оборот товаров.

Грузы, поступавшие из внутренних областей России, всегда прибывали в город водным путем, вниз по течению рек и каналов. Те же грузы, что направлялись из Петербурга вглубь империи, следовали по сухопутным дорогам, а зимой двигались на санях по руслам замерзших рек. Тот или иной вид транспорта избирали в зависимости от стоимости и удобства. Движение по этим наземным и водным путям было очень интенсивным. К середине екатерининского царствования в столицу ежегодно приходило свыше 12 тысяч речных судов, доставлявших буквально все товары из ближних и самых отдаленных мест России. Все эти суда на пути в Петербург проходили по Вышневолоцкому каналу. Оттуда по суше отправляли курьеров, которые легко добирались за неделю до столицы с известием о том, что ещё через две недели в город прибудут флотилии судов и барж с товарами. Эта информация помогала удерживать стабильные цены – городских купцов извещали через газету «Санкт-Петербургские ведомости», издаваемую Академией наук, сколько плывет судов и откуда. Газетные извещения бывали особенно длинными и подробными, если груз прибывал крупными караванами из очень далеких краев, например из Оренбурга, Нижнего Новгорода или Астрахани[488].

Дело коммерческих поставок лежало в основном на плечах купцов из внутренних районов России – они везли товары как на экспорт, так и для потребления в самом городе. Эти торговцы в большинстве своем вели дело в скромных масштабах, причём нередко были связаны с какой-нибудь петербургской фирмой, представлявшей их интересы заочно. Сами купцы или их подрядчики совершали ежегодные поездки в Петербург, чтобы доставить грузы по уже существующим контрактам и договориться о будущих поставках. Примером может служить предприятие купца Ивана Алексеевича Толченова из Дмитрова, изученное в работе Д. Рэнсела[489]. Контракты на товары, подлежащие вывозу за границу, неизменно заключались с теми иностранными купцами, что держали в руках внешнюю торговлю.

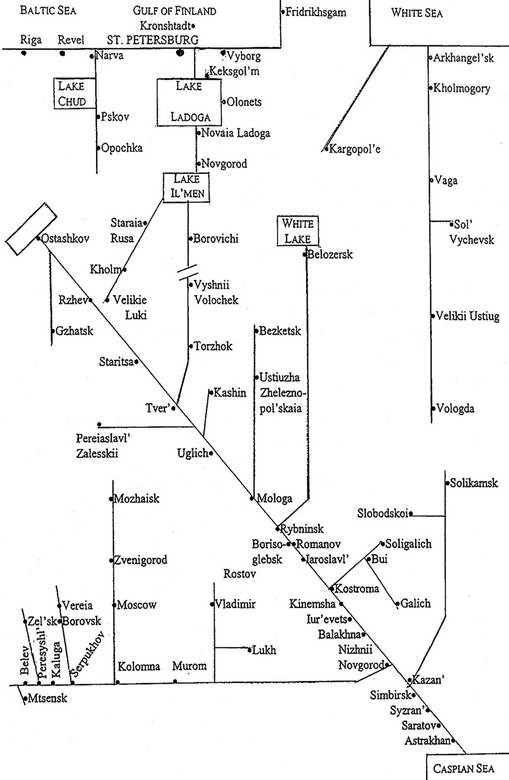

Так как русские купцы из городов, расположенных во внутренних районах империи, обеспечивали иностранным торговым компаниям доступ к продукции, пригодной для экспорта, то иноземные купцы в Петербурге охотно предоставляли им кредиты, чаще всего посредством долговых обязательств[490]. Уникальное архивное дело 1773 г. позволяет взглянуть на то, как работал этот механизм. Документ представляет собой список всех пригодных к перекупке векселей, опротестованных в Петербурге за этот год[491]. Вексель опротестовывался в присутствии нотариуса его держателем в тех случаях, когда никто не желал выкупить вексель за наличные деньги или принять его в уплату. Это обыкновенно случалось тогда, когда потенциальные покупатели сомневались, что долг будет в конце концов возмещен плательщиком, поименованным в векселе[492]. В 1773 г. в Петербурге были опротестованы векселя, выданные или полученные русскими купцами из ста с лишним городов по всей Российской империи. И это были не просто отдельные случаи: почти в сорока городах купечество выдало по десять и более векселей, впоследствии опротестованных. Если из данных по опротестованиям извлечь сведения о том, откуда происходили купцы, торговавшие в столице, получается интересная картина географии торговых связей столицы с провинцией (см. карту-схему).

Ясно, что купцы из таких недальних больших и малых городов, как Рига, Ревель, Выборг, Новгород, Псков, Нарва, Новая Ладога и Олонец, постоянно ездили торговать в Санкт-Петербург. Но так же поступали и купцы из целой череды городов Поволжья, в том числе из верхневолжских – Осташкова, Ржева, Старицы и Твери; далее – из Кашина, Углича, Мологи, Рыбинска (Рыбной слободы), Романова, Борисоглебска, Ярославля, Костромы, Кинешмы, Юрьевца, Нижнего Новгорода и Казани в среднем течении Волги; наконец, из Симбирска, Сызрани, Саратова и Астрахани в низовьях реки. Кроме Средней Волги были хорошо представлены в столице приезжими купцами Московская (Москва, Звенигород, Волоколамск, Дмитров, Коломна, Серпухов, Можайск), Калужская (Калуга, Верея, Боровск, Перемышль, Козельск, Мещовск, Мосальск) и Орловская (Орел, Брянск, Карачев, Болхов, Мценск, Елец, Трубчевск) губернии. Приезжали торговать и из городов севера и северо-востока – из Каргополя, Холмогор, Архангельска, Вологды, Соли Галицкой, Сольвычегодска, Великого Устюга, Слободского. В списке появляются двое купцов из далекого Иркутска, зато нет никого с Украины, кроме Полтавы. Ни один из городов, стоящих на Днепре, не исключая Смоленска и Киева, похоже, не участвовал в торговле со столицей, кроме Дорогобужа, расположенного в самых верховьях, рядом с волоком, соединявшим бассейн Днепра с другими речными системами. Ни один из сравнительно молодых городов к югу от Курска, Воронежа и Тамбова, кажется, не вел большой торговли с Петербургом. Естественно, список опротестованных векселей охватывает только те дела, в которых сделки не удались, так что можно лишь гадать о количестве торговых операций, успешно осуществлённых с помощью этих простых способов кредитования.

Торговые связи российских городов с Санкт-Петербургом от Финского залива до Каспийского моря.

Других источников кредитования было мало. В России пока ещё не возникла дифференциация между банкиром и купцом, по крайней мере в области коммерческого кредита. Несмотря на тот факт, что богатейшие русские петербургские купцы сами были в состоянии иногда выступать в качестве банкиров, кредиты в столице, как правило, предоставлялись местными агентами заграничных фирм. Не располагая собственными биржевыми площадками, Петербург был вынужден заключать зарубежные торговые контракты на биржах и в учётных домах других городов Европы. Большая часть этой деловой активности всё екатерининское царствование осуществлялась через Амстердам, нередко при посредничестве в Варшаве, Вене и Франкфурте.

Несмотря на то что совокупная цена товаров, покупавшихся и продававшихся в Петербурге, была огромной, в техническом отношении коммерческие связи города всё ещё были устроены удивительно просто. В большинстве случаев розничные торговцы из внутренних губерний получали часть оплаты прежде, чем доставляли груз в столицу. Бывало, что они получали авансом даже полную сумму за свой товар на столь эфемерном основании, как устное обещание его поставить. Контракты регистрировались в суде, хотя неясно, насколько эта процедура дисциплинировала провинциальных купцов. Иностранные торговые агенты в городе не любили заранее платить за товар, но едва ли могли с этим что-нибудь поделать, потому что по закону они не имели права заниматься розничной торговлей внутри страны. Иностранные купцы часто жаловались, что русские используют преимущества своего положения – хитрят, ловко добиваются выгодных цен и нечестно извлекают прибыль из своих сделок, причём почти никогда не ведут бухгалтерских книг, а считают или на счётах, или в уме[493]. При этом стоит отметить, что подобные жалобы исходили от коммерсантов, которые годами вели дела в Петербурге и наверняка сами получали здесь приличные доходы. Конечно, случалось, что купцы из глубинки, заполучив плату авансом, так и не поставляли товар в Петербург[494]. Однако, как правило, грузы всё-таки поступали через несколько месяцев, успешно преодолев водный путь (за исключением некоторых дорогих товаров, стоимость которых зависела от объёма, например кож, которые чаще привозили по суше). В Петербурге присяжные браковщики или сортировщики осматривали товар, чтобы удостоверить, отвечает ли его качество условиям контракта. Затем русские купцы получали с иностранных агентов остаток денег, причитавшихся им за товар[495].

После этого купцы из внутренних областей старались избавиться от судов, на которых они привозили товар в столицу. Это были плоскодонные суда или баржи, построенные из хорошего хвойного леса, причём не маленькие – с высотой планширя около 4 футов и шириной 20–30 дюймов. Хотя построить барку стоило от 100 до 300 руб., каждая из них совершала путешествие только в один конец. Тому было две причины: во-первых, было трудно возвращаться вверх по течению, а во-вторых, в столице плоты и баржи быстро шли в дело[496]. Но если даже в тот момент никому не требовались суда для перевозки грузов в пределах города, то купцы могли выручить хотя бы от 20 до 50 руб. за каждое, продав их на дрова, ведь топливо в столице всегда было в цене[497].

Как отмечено выше, соглашения между русскими купцами из провинции и зарубежными экспортными домами в Петербурге восполняли неразвитость или полное отсутствие финансовых институтов в российской столице. Благодаря заключению контрактов ещё до поставки товара, русские купцы избегали финансового риска при транспортировке, так как денежного аванса им хватало, чтобы закупить и доставить товар, а свой доход они получали в конце операции. Впрочем, не все сделки проводились таким способом. Некоторые купцы всё же имели средства, чтобы привозить экспортные товары на рынок без предварительных контрактов, и либо продавали свой товар по рыночной цене, либо складывали его на хранение в расчёте на более выгодные цены в будущем. В первом случае товары продавались на торговых причалах близ Смольного прямо с плотов и барж, ещё до выгрузки. Непроданные товары отправляли на временное складское хранение или просто складывали на берегу, накрывая рогожами, перевёрнутыми лодками и плотами или каким-нибудь другим защитным материалом. От каждого каравана в городе оставался хотя бы один купец, чтобы распродать остатки груза[498]. Способность некоторых русских купцов и доставлять товары за свой счёт, и дожидаться подъёма цен позволяет предполагать, что эти люди вели дела в более крупных масштабах, чем большинство их собратьев из провинции. До того как мощный пожар уничтожил в 1780 г. склады пеньки и льна на острове в Малой Неве, там хранились эти главные товары российского экспорта. В описях, составленных после пожара, значатся многочисленные имена русских купцов из внутренних областей, торговавших на свой страх и риск[499].

Импортные товары развозили по всей России в порядке, обратном изложенному выше. Провинциальные купцы заключали сделки и получали заграничные товары, беря их в кредит на три, шесть, девять и даже двенадцать месяцев. По закону ставки по векселям ограничивались шестью процентами, но неофициально их уровень был гораздо выше из-за недостатка кредитных средств и из-за превратностей торговли. Похоже, что в действительности ставки колебались около 20 %, и тем не менее русские купцы предпочитали – или были вынуждены обстоятельствами – вести дела именно на таких условиях. Правда, иногда они обманывали своих иностранных партнеров в столице: брали товар в кредит и уже не возвращались, чтобы за него заплатить. Иностранцам при этом негде было искать защиты закона.

Масштабы внешней торговли можно приблизительно оценить, сосчитав, сколько кораблей ежегодно заходило в Кронштадт. Согласно подсчётам одного купца, число кораблей заметно возросло за время правления Екатерины. В начале 1760-х гг. в Петербург ежегодно приходило от 288 до 387 кораблей[500], а в середине 1770-х каждый год их прибывало свыше 700. Эта цифра равномерно возрастала до 1790 г., когда здесь разгрузились или взяли на борт новый груз больше 1000 кораблей. Порт был открыт лишь с конца апреля до середины ноября, так что всё обслуживание перевозки купеческих грузов укладывалось в семь месяцев в году[501]. В некоторые годы отмечались количественные колебания, особенно во время дипломатического кризиса 1780 г., вызванного американской войной за независимость[502]. Но ни разу задержка в расширении коммерческого оборота не длилась больше года.

Одной из особенностей внешней торговли Санкт-Петербурга было то, что многие корабли приходили с балластом, а уходили с грузом товаров. В отдельные годы, как свидетельствуют источники, около 45 % кораблей, прибывавших в столичный порт, заявляли, что имеют на борту только балласт. Из тех же, что приходили с грузом, лишь две трети имели полные трюмы. Зато буквально все корабли покидали Петербург полностью нагруженными[503]. В 1786 г. вышел указ, предписывавший кораблям, идущим в Кронштадт проливом Зунд мимо Эльсинора, брать на борт камни и булыжник в качестве балласта – этот материал впоследствии шёл на строительство в Кронштадте и в Петербурге. Шкиперы, особенно британские, норовили обойти это правило, предпочитая перед уходом из Англии взять балластом песок, чтобы избежать сборов за выгрузку камня. В 1791 г. начальник Кронштадтского порта жаловался, что шкиперы сбрасывают песок в море прямо перед прибытием: это грозило заиливанием входа в гавань, потому что глубина там стала заметно меньше, чем в прежние годы, и к тому же кораблям, сбросившим балласт, трудно было маневрировать в гавани под парусами[504].

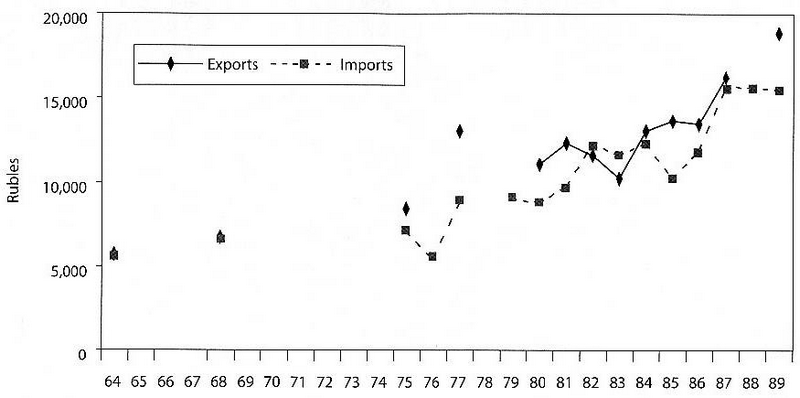

Статистические данные об общем объёме импорта и экспорта далеко не полны, но имеющиеся сведения позволяют прийти к некоторым обобщениям (см. график 6.1)[505].

График 6.1. Цена импорта и экспорта, проходивших через Санкт-Петербург в 1764–1789 гг. (в тыс. руб.)

При Екатерине внешняя торговля через Петербург неуклонно возрастала, так что общий прирост за 25 лет составил более 300 %. Далее, согласно официальным цифрам, в те два года, за которые сохранились данные статистики, импорт превышал экспорт по общему объёму. Несомненно, в Санкт-Петербурге, где находился императорский двор и жила богатейшая знать, тяга к привозным товарам была сильнее, чем в любом другом месте в России. В 1783 г. – это один из тех двух годов, что упомянуты выше, – цена привезённых товаров превысила цену вывезенных на 1,5 с лишним млн руб. (соответственно 11,67 млн и 10,1 млн руб.). В том же году в Ригу, второй порт России по объёму и стоимости товарооборота, ввезли товаров на 1,45 млн руб., а вывезли оттуда на 5,86 млн руб.[506].

Реальное соотношение экспорта и импорта могло существенно отклоняться от официальных цифр из-за контрабанды; чиновники считали, что контрабандой ввозилось гораздо больше товаров, чем вывозилось. Судя по мерам, внедрённым в конце 1780-х гг. для ограничения контрабанды, те, кто принимал решения, полагали, что эта проблема стоит гораздо острее в сухопутных пограничных пунктах, чем в Петербурге. Так что запрет на ввоз через пограничные пункты, введённый в 1789 г., должен был, по идее, направить поток импортных товаров в Петербург как в некую воронку. Президент Комиссии о коммерции, а также Коммерц-коллегии граф А.Р. Воронцов уверял Екатерину, что Петербург и Рига прилежно собирают таможенные пошлины. Он, однако, отметил при этом, что в 1783 г. в Россию через Петербург контрабандой ввезли товаров больше чем на 1 млн руб. – почти десятую часть того объёма импорта, за который были уплачены пошлины[507]. Конечно, оценить истинные размеры контрабанды невозможно, но так как её существование сомнению не подлежит, то нельзя слишком доверять официальным данным. Эти последние, впрочем, при всех оговорках, дают хотя бы базовые показатели уровня импорта и экспорта.

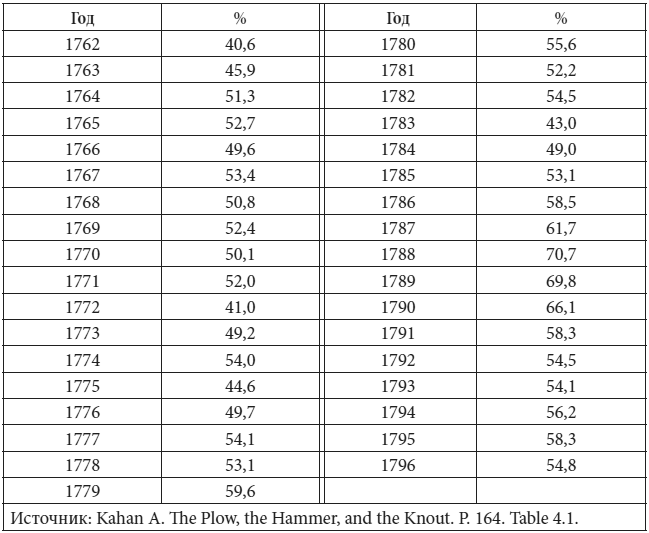

Третий критерий для оценки объёмов заграничной торговли Санкт-Петербурга можно обнаружить в цифрах, отражающих его долю в совокупной внешней торговле России. Таблица 6.1, основанная на текущей стоимости экспорта в рублях, показывает, как возросло значение Петербурга при Екатерине – в последнюю треть её царствования почти три пятых части всей российской внешней торговли проходили через этот портовый город[508].

Таблица 6.1

Процентная доля российской внешней торговли через Санкт-Петербург

Кронштадт превратился в отличный торговый порт. Защищённый от свирепых штормов, он вмещал целых 300 кораблей сразу[509]. Там товары перегружали с кораблей на галеры, чтобы перевезти в торговый порт в самом Петербурге, так как крупные суда не могли преодолеть песчаные отмели в устье Невы, если шли с полным грузом. Население Галерной гавани на юго-западной оконечности Васильевского острова поставляло гребцов для вёсельных лодок, тем самым помогая преодолеть этот явный недостаток, слабое место в портовой системе города. В конце 1780-х гг. купцы, приписанные к Петербургу и к другим русским городам, владели почти тремя сотнями судов, осуществлявших перевозки между Петербургом и Кронштадтом, с общей грузоподъемностью почти 20 тыс. ластов[510].

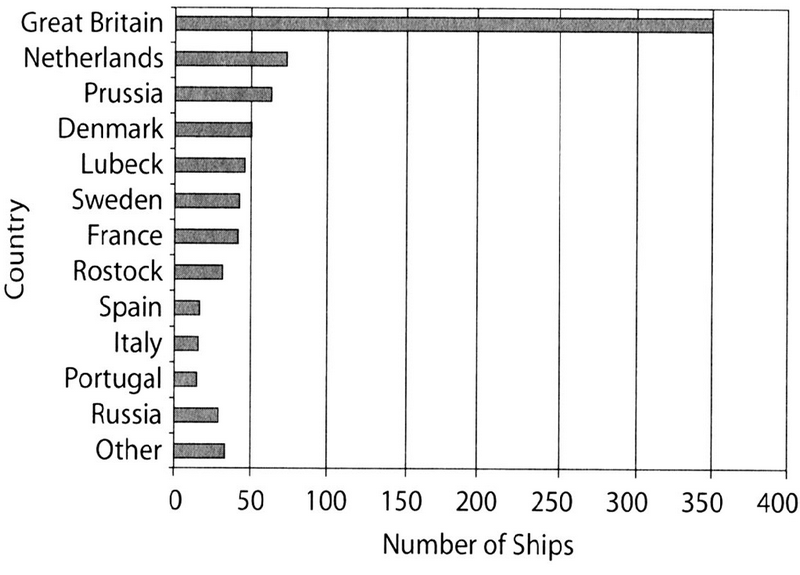

График 6.2. Флаги торговых кораблей, заходивших в Петербург в 1775–1790 гг.

Почти все корабли, занятые в морской торговле через Петербург, ходили под иностранными флагами, причем чуть ли не половина из них (43,7 %) – под британским[511]. На графике 6.2 показано распределение кораблей по принадлежности (порты или страны приписки).

Больше половины морской торговли находилось в руках двух государств, лидировавших в перевозках в XVIII в., – Великобритании и Соединенных Провинций (Нидерландов). Три балтийских государства, Пруссия, Дания и Швеция, а также Франция, тоже имели больше кораблей, ходивших в Петербург, чем Россия. Это была в основном торговля регионального характера, потому что концентрировалась она в Балтийском (34,7 %) и Северном (53,9 %) морях (всего 88,6 %). В среднем ежегодно только 33 корабля, ходивших по международным торговым путям, несли российский флаг – яркое свидетельство громадного преобладания иностранцев во внешнеторговых перевозках. Власти поощряли русских активнее торговать с заграницей, обещая выгодные акцизы для импортных товаров, доставленных в трюмах русских кораблей, и предлагая кредиты, но по разным причинам эти усилия ни к чему не приводили.

Несколько ранее в XVIII в. один иностранец объяснял, в чём тут дело: русские не умеют управляться с кораблями – ведь суда, на которых они выходят в море, часто терпят крушение[512]. Граф А.Р. Воронцов, который при Екатерине больше чем кто-либо другой занимался торговой политикой России, отметил в недатированной записке о путях расширения коммерции в Санкт-Петербурге: «Известно, что русские корабли строятся по точным правилам архитектуры и так же годны для плавания, как корабли других стран, но что касается капитанов, штурманов, лоцманов и корабельных офицеров, то их, без сомнения, должно искать в других краях и использовать до тех пор, пока русские, наделенные большею склонностью к мореплаванию и кораблевождению, не приобретут соответствующие знания»[513].

Граф Воронцов верно уловил суть дела. В отсутствие традиций мореплавания мало кто из русских людей имел необходимые знания, умение или желание заниматься заморской торговлей. Кроме того, не многие располагали достаточным капиталом в наличных деньгах, чтобы снаряжать и отправлять в плавание торговые корабли. Но с появлением Петербурга эти препятствия стали исчезать. За время правления Екатерины абсолютное преобладание иностранцев в морской торговле российской столицы стало ослабевать, по мере того как всё больше русских купцов приобретало опыт, богатство и специальные навыки, позволявшие им отважиться на занятия международной торговлей. Русские купцы начали сами, на русских кораблях торговать с заграницей[514]. При этом они гораздо чаще занимались импортом, чем экспортом, потому что иностранцы продолжали держать в руках торговый поток, покидавший город, но зато понемногу уступали место русским дельцам, занятым ввозом товаров. Однако по большей части не только привозимые товары, но и сами корабли, страховка и биржевые операции по-прежнему оставались в руках иностранцев. Таким образом, русские коммерсанты не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами благоприятных акцизных пошлин, предоставленных властями для товаров, перевозимых отечественными купцами[515]. И хотя в середине 1780-х гг. проводилась кампания, призванная склонить иностранных шкиперов получать такие же преимущества, как и русские, принимая российское подданство, все равно сильный «русский» торговый флот так и не был создан[516].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК