Характеристика промышленных предприятий

Используя единое название для всех промышленных производств – «предприятия» или, скажем, «заводы», мы тем самым неизбежно затемняем явные различия между ними. А действительно ли были сопоставимы между собой стеклянные и галантерейные производства, канатные и мыловаренные предприятия по числу рабочих или по стоимости производимых товаров? Прочно ли эти предприятия стояли на ногах или имели настолько скромные масштабы, что смерть владельца означала и конец его дела? Какая рабочая сила на них использовалась – вольнонаемные работники или подневольные крестьяне (крепостные и приписные) и рекруты?

Думая обо всём этом, следует помнить о нескольких обстоятельствах. Во-первых, в производстве тогда гораздо шире применяли ручной труд, чем машинный. Рабочая сила была сравнительно дешёвой, а промышленное оборудование если и существовало, то было едва ли досягаемо из-за дороговизны. На большинстве предприятий было занято больше рабочих, чем требовалось бы для экономики, будь она увереннее настроена на эффективность производства и на извлечение максимального дохода. Рабочие на производствах всех видов выполняли неквалифицированные операции в помощь мастерам и специалистам. Далее, какие бы различия мы ни проводили между несколькими существовавшими тогда видами предприятий, с точки зрения современников все они, без сомнения, качественно отличались от ремесленных мастерских: на них, наряду с инструментами, могли применяться машины; рабочую силу брали не в доме владельца, а за его пределами; в процессе производства осуществлялось разделение труда.

Чрезвычайно трудно проследить за принадлежностью предприятий с течением времени. Судя по именам владельцев, зафиксированным в 1775 и 1794 гг., всего лишь десять из 161, или 1/16 часть (6,2 %) предприятий продержались в семьях по два десятка лет, потому что только десять из них присутствуют в обоих списках как собственность людей с одной и той же фамилией. В их числе были три рафинадных и два кожевенных предприятия, две канатные фабрики, две галунных мануфактуры и одна по изготовлению плащей и волочению золотой и серебряной проволоки. Весьма интересно бегло взглянуть на историю этих предприятий. Два из трёх рафинадных заводов в 1794 г. принадлежали Джону Кавана (Иван Каванах), английскому купцу и члену Российской компании. Его предприятие на Васильевском острове было в 1752 г. зарегистрировано на имя его отца, Николаса Кавана, а значит, к 1790-м гг. пробыло в семье почти полвека. Второй его рафинадный завод, на Выборгской стороне, основал в 1718 г. купец голландского происхождения по имени Пауль Вестхоф. В 1732 г. этот завод перешел к советнику Хьюитту (Гиувит), а в 1747 г. – к английским купцам Джону Мё (Иван Мей) и Томасу Стивенсу (Томас Штифенс)[588]. Джон Мё умер в 1764 г., а в 1767 г. Стивенс продал предприятие отцу Джона Кавана. Таким образом, этот сахарный завод сменил шесть владельцев за 76 лет. Третий завод находился в Каретной части и был основан в 1756 г. тульским купцом Фёдором Володимеровым. После смерти Володимерова завод перешел к его сыну Ивану, а в 1794 г. принадлежал, очевидно, сыну Ивана (и внуку Фёдора), который был подполковником.

Кожевенные фабрики на Васильевском острове и на соседнем острове Голодае были основаны одна – в 1760 г. уроженцем Саксонии Георгом Гесслером (Егор Геслер), а другая – в 1767 г. петербургскими купцами Львом Мануйловым и Борисом Поповым. В 1794 г. Гесслер все ещё был хозяином своего предприятия, а Попов умер ещё до 1775 г., после чего Мануйлов стал единоличным владельцем всего их дела. В 1794 г. оно находилось в руках у вдовы Мануйлова, Зиновии Григорьевны.

Две канатные фабрики размещались на Выборгской стороне. Одна принадлежала английскому купцу Фрэнсису Гарднеру, а другая – петербургскому купцу Алексею Овчинникову. Фабрика Гарднера, по-видимому, была основана в 1751 г. петербургским купцом Василием Десятниковым, чья вдова и дети владели ею в 1775 г., после чего продали её Гарднеру. Отец последнего с 1733 г. был хозяином ещё одной канатной фабрики в Петербурге, которую в 1761 г., после его смерти, продала вдова. Канатную фабрику Овчинникова открыл его отец, Григорий, в 1733 г.

Галунные мануфактуры также имели долгую историю. Одну из них унаследовали Николай и Фёдор Роговиковы в Литейной части от своего отца, Семена Роговикова. Первоначально это предприятие приступило к работе в 1736 г., находясь в собственности двух выходцев из Саксонии, Миллера и Рихтера, а после их смерти перешло в 1745 г. к брату Миллера, Вернеру, с партнером Александром Гоном (или Ганом). Когда же в 1754 г. умер Вернер Миллер, мануфактуру купили братья Семен и Иван Роговиковы (но Иван скончался на следующий год). Вторая галунная мануфактура, которая в 1794 г. принадлежала двоюродным братьям Алексею и Ивану Кокушкиным, была основана в 1755 г. иностранцем по имени Рейнхарт, а через два года перешла к братьям Петру и Ивану Кокушкиным, отцам хозяев 1794 г. Наконец, производившая волочение и площение золотой и серебряной проволоки фабрика Кристофера Фридриха Бомгарта (Баумгарт, Бомгартен, Баумгартен) в Литейной части открылась в 1770 г. и оставалась в его владении в 1794 г. Пример этих десяти предприятий отчетливо показывает, что промышленные производства не погибали из-за того, что время от времени у них менялись хозяева. Четыре из десяти были проданы (а точнее, перерегистрированы в Мануфактур-коллегии) по крайней мере однажды. Рафинадный завод, основанный в 1718 г., пять раз переходил из рук в руки. Шесть предприятий переходили от владельца к владельцу по наследству, причём два из них сверх того ещё и продавались хотя бы по разу. И лишь два из десяти, учрежденные в 1760 и 1770 гг., все ещё принадлежали своим основателям в 1794 г.

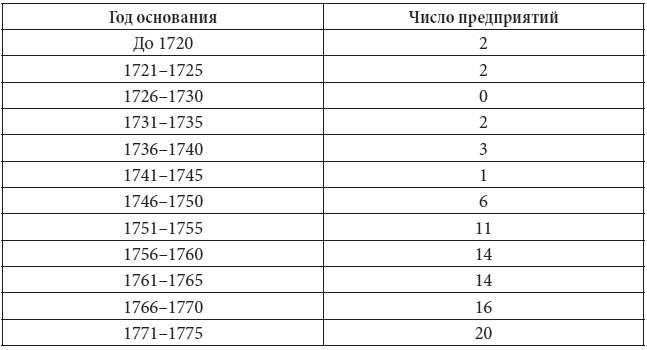

Таблица 7.2

Даты основания предприятий Санкт-Петербурга, работавших в 1775 г.

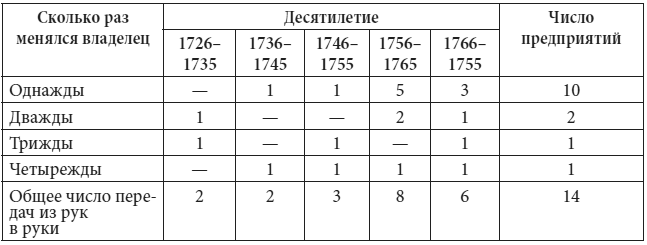

Эти десять предприятий были не так уж исключительны. Если в 1794 г. 1/16 часть (10 из 161) предприятий являлись собственностью тех же семей, что и в 1775 г., то столько же – 1/16 часть, или 5 из 80, оставалось в 1775 г. в руках тех же семей, что в 1755 г. В таблице 7.2 показаны даты основания предприятий, все ещё существовавших в 1775 г. Конечно, вряд ли стоит предполагать, что многие из них появились до 1730-х гг., когда Петербург ещё строился главным образом по воле властей. Мало того, в период 1726–1730 гг., когда столица на время вернулась в Москву, похоже, не происходило вообще никакого роста петербургской промышленности. Но после этого каждые пять лет, за исключением отрезка с 1751 по 1755 г., отмечается рост числа предприятий, сохранившихся затем до 1775 г., причём самый резкий скачок пришёлся на период после середины столетия (похоже, что запрет 1759 г. на строительство заводов в столице, подтверждённый в 1762 г., не имел особых последствий). Из этих предприятий 14 сменили владельцев минимум однажды (см. таблицу 7.3), а 17 перешли по наследству. Три предприятия наследовались по два раза.

Таблица 7.3

Предприятия, сменившие владельцев до 1775 г. и продолжавшие работать в этом году

На проблему непрерывного функционирования предприятий можно взглянуть и под другим углом. Все предприятия, кроме пяти, учреждённых до 1755 г. (в общей сложности 27), в 1775 г. принадлежали не своим основателям, а другим лицам. Но при этом лишь 11 из 51 предприятия, созданного после 1755 г., сменили владельцев или перешли по наследству. Эти данные показывают, что средний срок владения длился 15–20 лет и что дело нередко переживало своего хозяина, не только перенося обычные превратности, связанные с предпринимательством, но и раз за разом выдерживая потрясения, вызванные сменой владельцев.

Несколько предприятий находились в совместном владении, причём собственниками бывали и русские, и иностранцы. Как видно на примере десяти подробно рассмотренных нами предприятий, было в порядке вещей, когда русские становились хозяевами после иностранцев, но только в двух случаях (канатная и кожевенная фабрики) иностранец купил производство у русского. Также не было ничего необычного в том, что предприятиями управляли женщины. Случаев учреждения предприятий женщинами мы не обнаружили, но есть по крайней мере восемь случаев, когда вдовы продолжали вести дело умерших мужей. Фактически вдовы чаще сохраняли предприятия в своём владении, чем сыновья, но это, возможно, было связано с возрастом детей в момент смерти отца.

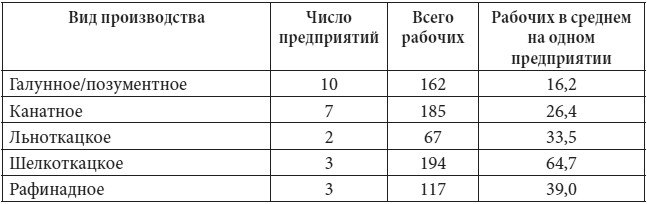

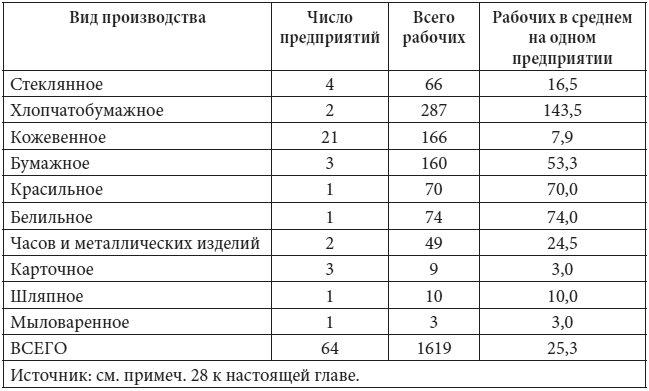

Некоторые указания на размеры петербургских предприятий в XVIII в. привела советская исследовательница А.В. Сафонова, чья подборка не включает в себя всех предприятий, но позволяет судить об их масштабе[589]. Данные из её работы сведены в таблицу 7.4 и охватывают предприятия, находившиеся за пределами Петербурга в радиусе 12 миль от города. Численность их работников колебалась в широких пределах, и тем не менее средний её показатель для всех предприятий – 25,3 – позволяет судить об этих производствах как о вполне солидных.

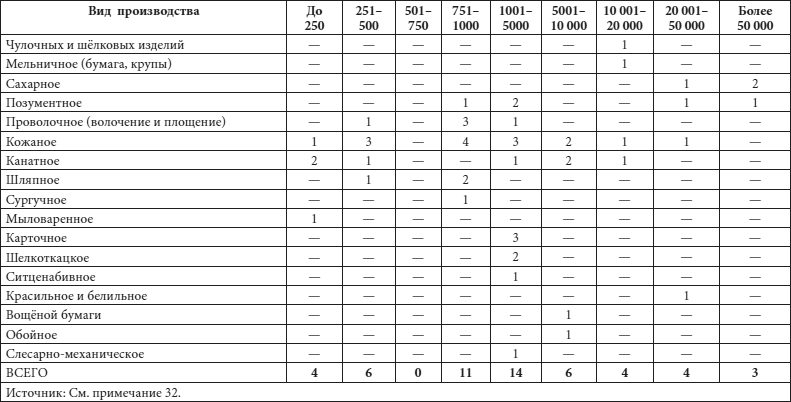

Таблица 7.4

Число рабочих на предприятиях Санкт-Петербурга

Окончание таблицы 7.4

Внимательный взгляд на данные, собранные А.В. Сафоновой, показывает, что почти 7/8 всех рабочих были сосредоточены на одной трети предприятий (средний показатель численности на каждом из них чуть превышает 62). На каждом из остальных двух третей работало в среднем примерно по пять человек[590]. Некоторые казённые заводы были значительно крупнее любого из частновладельческих предприятий. Так, на Адмиралтейских верфях постоянно трудилось около 4 тысяч человек[591]. К концу XVIII столетия на Императорском фарфоровом заводе работало около 200 человек. На Охтенских пороховых заводах при Екатерине насчитывалось примерно три сотни рабочих[592].

Несмотря на то что и на частных, и на государственных предприятиях было сосредоточено сравнительно много людей, работавших в одном месте, это ещё не были промышленные предприятия в нашем теперешнем понимании. Скорее они представляли собой производства переходного характера от ремесленных мастерских к настоящим заводам XIX в. Ниже мы подробнее расскажем об этих производствах, а также о работниках и работницах, их заполнявших.

Одним из показателей масштабов производства служит количество работников, другим – размер капиталовложений собственника. К счастью, нам кое-что известно об уровне капиталов, вложенных во многие из производств Санкт-Петербурга, потому что эта информация содержится в списке предприятий, подведомственных Мануфактур-коллегии в 1775 г., опубликованном Е.И. Индовой[593]. На таблице 7.5 представлены в сводном виде эти данные для 54 предприятий, подавших в коллегию свои отчеты (они составляли 67,5 % от всех зарегистрированных производств). Прежде всего, очевидно, что существовал широкий разброс в уровне капиталовложений – от 100 руб. в самой маленькой мастерской (это была красильня, принадлежавшая вдове иностранца) до 80 тыс. руб. на крупнейшем заводе (рафинадном, принадлежавшем петербургскому купцу Кириллу Попову). А средний уровень капиталовложений находился в пределах от 1 до 5 тыс. руб.

Предприятия одного вида производства бывали самой разной величины. 15 кожевенных фабрик имели уровень вложений от 100 руб. до 50 тыс. руб. (самой большой из них владел Савва Яковлев). В семь канатных фабрик было вложено от 150 руб. (хозяин – мастер-прядильщик Степан Клишин) до 14 474 руб. 40 коп. (иностранный купец Юрий Пфлюг). В некоторых случаях (для тех предприятий, где работали крепостные) можно соотнести уровень вложений с количеством работников. В каждом случае минимальный уровень капиталовложений на одного работника составлял около 100 руб.[594]. Можно предполагать, что на предприятиях, использовавших наёмный труд, этот уровень был по крайней мере не ниже.

Таблица 7.5

Капиталовложения в предприятия Санкт-Петербурга в 1775 г. (в руб.)

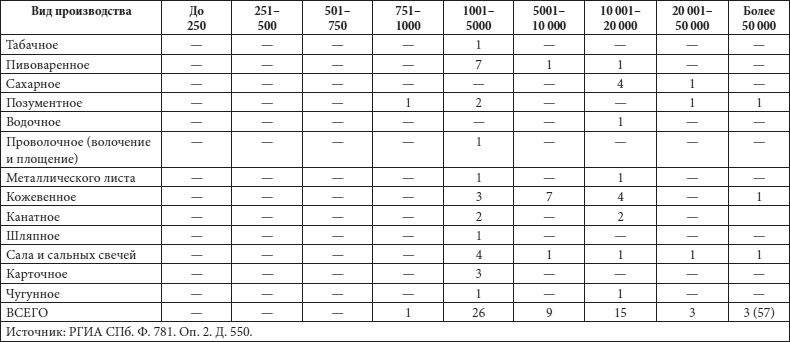

Таблица 7.6

Капиталовложения на предприятиях Санкт-Петербурга в 1789 г. (в руб.)

Несколько позднее, в 1789 г., губернатор Санкт-Петербургской губернии Пётр Петрович Коновницын устно запросил у градоначальника список всех фабрик и заводов в городе с указанием, на кого они записаны. В частности, он хотел узнать, сколько предприятий находится в каждой из городских частей. Градоначальник поручил это задание чиновникам, отвечавшим за ведение Городовой обывательской книги. Через четыре месяца Коновницыну был предоставлен ответ на его запрос. В списке указывались вид предприятия, городская часть, где оно располагалось, имя владельца, приписан он к петербургскому либо иногороднему купечеству или является иностранцем, каков заявленный размер капиталовложений в предприятие, записан ли владелец в Городовую обывательскую книгу. Из 111 предприятий только 57 (51,4 %) объявили размер своего капитала (таблица 7.6). Этот перечень отличается от списка 1775 г., в котором указывался размер капиталовложений. Так, в 1775 г. не значилось ни одной пивоварни, а в 1789 г. их насчитали семь. Заводов по производству свечного сала не было в списке 1775 г., но в 1789 г. их зафиксировано восемь. Несколько видов предприятий, представленных в списке 1775 г. в малом числе, полностью отсутствуют в 1789 г. Особенно бросается в глаза при сравнении двух списков то, что в позднейшем из них уровень вложенного капитала гораздо выше, чем в раннем. Ни одно предприятие не указало объем вложений меньше 1010 руб., а средний уровень составлял от 5 до 10 тыс. руб.[595].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК