4. Управление государством

Как было сказано выше, энси управлял административно-территориальной единицей. Он назначался царем и должен был отчитываться перед ним за свои действия. Титул – единственное, что объединяло его с правителем независимого государства. Энси являлся главой судебной власти города. В нашем распоряжении имеются источники, в которых говорится о приговорах, вынесенных им в своем дворце. Иногда число областей, находившихся под управлением энси, превышало сорок, причем большинство из них находилось в самой Вавилонии – как уже было сказано выше, приграничные регионы то присоединялись к территории державы, то вновь отпадали от нее в зависимости от успешности ее военных кампаний. В Мари, Уруке и, вероятно, в Дере, на границе Ирана, правили шагины – военные наместники, обладавшие широкими властными полномочиями. Границы этих областей, установленные в правление Ур-Намму, очевидно, сохранялись неизменными в царствование его преемников – по крайней мере, в нашем распоряжении нет свидетельств, доказывающих, что внутренние границы на территории Вавилонии изменялись.

Срок полномочий энси не совпадал со временем правления назначившего его царя. Как и в современных монархиях, новый правитель «наследовал» чиновников, работавших при его предшественнике. Время пребывания некоего Лугальмелама на посту энси Ниппура точно совпадает с девятилетним сроком правления Амар-Суэна (2045–2037 до н. э.). Однако мы не знаем, было ли это связано с особым положением города или явилось следствием обычной случайности. В то же время нам известны случаи, когда энси единожды, а иногда дважды переводили из одного города в другой. Вероятно, с помощью этой меры правитель стремился сделать так, чтобы этот человек не сумел обзавестись слишком большим количеством связей и чересчур сильным влиянием. Однако к ней также могли прибегать, когда хотели перевести эффективно работающего чиновника туда, где нужны были такие люди, или в какой-то совершенно иной ситуации. Отцы энси некоторых городов также занимали данный пост, но в нашем распоряжении нет сведений, доказывающих, что эта должность являлась наследственной. Нет у нас и источников, свидетельствующих о том, что один энси мог управлять несколькими областями. Случай с Урдунанной, жившим в правление Шу-Суэна, особый – собранное им впечатляющее число титулов, очевидно, свидетельствует об ослаблении царской власти.

Несколько энси Вавилонии должны были приобретать жертвенных животных для святилищ Ниппура. Каждый из них удовлетворял потребности священного города на протяжении месяца, а затем его место занимал следующий. От этой обязанности были освобождены энси, управлявшие территориями, значительно отдаленными от Ниппура (например, Ашшуром), откуда доставить скот было крайне затруднительно.

Гораздо меньше мы знаем о том, каким образом управлялись территории, находившиеся внутри территориального образования, которым управляли энси. В письменных источниках, датируемых периодом правления III династии Ура, впервые появляется перенятый из аккадского языка титул рабианум, который можно перевести как «градоначальник». Вероятно, эти чиновники управляли отдельными городами, слишком маленькими для того, чтобы стать резиденцией энси. Во главе еще более мелких поселений стояли старосты – хаззанум (это слово также имеет аккадское происхождение).

В целом бюрократический аппарат державы в правление III династии Ура был разделен на две части – дворцовый и храмовый. В первом случае речь идет не только о резиденции (царя, или энси), но и обо всех относящихся к ней службах – мастерских, хранилищах, сокровищницах и т. д.

В нашем распоряжении имеется огромное число источников, рассказывающих о деятельности дворца. Тем не менее составить подробную картину его функционирования довольно сложно. Причиной этого является неравномерное распределение источников по тематике и с точки зрения географии. К примеру, в Вавилонии практически полностью отсутствуют тексты экономического характера. Само по себе это весьма прискорбно, но кроме того, данный факт не позволяет нам выяснить, использовался ли шумерский язык чиновниками во всей Вавилонии. Однако, несмотря на незначительное число известных нам аккадских текстов, их достаточно для того, чтобы мы могли предположить: аккадский в качестве языка чиновничества семитских регионов не переставал использоваться с периода существования Аккада. К такому же выводу нам позволяет прийти ряд царских надписей, составленных на аккадском представителями III династии Ура. Влияние аккадского языка на шумерский росло, так как в синтаксисе последнего появилось множество семитских заимствований.

Бюрократический аппарат, занимавшийся управлением хозяйством в государстве, стал предметом ряда весьма ценных предварительных исследований, но подробное исследование, посвященное данной теме, до сих пор не увидело свет. Кроме того, необходимо опубликовать работу, посвященную многочисленным терминам технического характера, встречающимся в текстах, где речь идет о ремеслах, профессиях и чиновничьих должностях.

Одним из крупнейших архивов периода правления III династии Ура является найденный в Пузриш-Дагане, городе, основанном Шульги на 39-м году его правления неподалеку от Ниппура. На его окраине находилось огромное стойбище для скота, на которое приводили жертвенных животных, направлявшихся из Шумера и Аккада в священный город. Ежедневно всех прибывавших и отбывавших, а также сбежавших или умерших животных записывали. Если пастухам не удавалось доказать свою невиновность, им приходилось находить замену. Каждый раз, когда скот прибывал, отправлялся в святилища или его там забивали, тщательно записывались имена людей, участвовавших в этом. Нередко указывалось и имя чиновника, отвечавшего за весь процесс в целом. Если привозили мертвую овцу на корм собакам, это тотчас же фиксировалось на табличке. Для этих людей не было событий, недостойных того, чтобы быть зафиксированными. Кроме того, все записи тщательно датировались – указывались день, месяц и год, когда произошло то или иное событие. Писцы, служившие представителям III династии Ура, даже изобрели балансовую ведомость, где фиксировались доставленные и отправляемые грузы и животные, а внизу «листа» в конце дня записывались напоминания или сведения о наличии недостачи.

С дворцовыми и храмовыми стадами было тесно связано процветавшее ремесло по изготовлению изделий из шерсти и кожи. Земледелие также подвергалось самому пристальному контролю в случаях, если речь шла о дворцовых или храмовых землях. Количество посевного зерна, размер урожая, объем зерновых в хранилищах и сведения об их осмотре, информация о доставке зерна из зернохранилищ – все это тщательно фиксировалось. Зерно отгружали на перемалывание, на откорм скота или тем, кто получал им плату.

Мерой стоимости являлось серебро. Иными словами, говоря о ценности предмета, оперировали стандартными единицами веса этого металла. В идеале за зерно платили один шекель серебром (шестнадцатую часть мины, то есть около девяти граммов) или гур (пять с половиной бушелей[4]) ячменя. Стандартной мерой сыпучих тел являлся царский гур, состоявший из 300 сил и введенный в обиход Шульги. Цены в правление III династии Ура, как и в любое совершенно спокойное время, не колебались. После четвертого года правления Ибби-Суэна, как будет сказано ниже, ситуация значительно ухудшилась.

Высоко ценился любой металл, так как в самой Вавилонии они встречались редко, а привозить их было дорого. Иногда металлы привозили в виде необработанной руды, но чаще – в качестве уже сформованных брусков и колец, что значительно облегчало их доставку. В Вавилонии их переплавляли и изготавливали орудия труда, предметы роскоши и украшения. Для изготовления металлических изделий, использовавшихся в быту, применялась бронза (как и сейчас, сплав меди с оловом). Медь доставляли из страны Маган, а олово – с Кавказа или из Белуджистана. Наибольшее число сохранившихся до нашего времени металлических изделий происходит из портового города Ура.

Качество перевозок, как и работы царских гонцов, было весьма высоким. В текстах, вырезанных на табличках, четко зафиксировано количество людей, необходимых для того, чтобы тянуть судно на веревках или с помощью багров. Посланники, служившие в царской администрации, прибывали в столицу и покидали ее бегом или на ослах. В нашем распоряжении имеется несколько тысяч табличек, на которых записано, когда и как они должны были обедать, указаны пункты их отправления и прибытия. Гонец, путешествовавший налегке, не брал с собой еду; с помощью табличек ему следовало получать ее по пути. С собой он нес табличку с коротким указанием или более подробные отчеты (например, ежемесячные или ежегодные финансовые ведомости, составленные чиновниками, отвечающими за ту или иную отрасль царского хозяйства), которые должны были попасть в столицу области или всей державы. В административных центрах эти таблички хранились в специальных корзинах, причем к каждой прикреплялась этикетка, по которой можно было понять, к какой категории и к какому времени относится содержащаяся в ней информация.

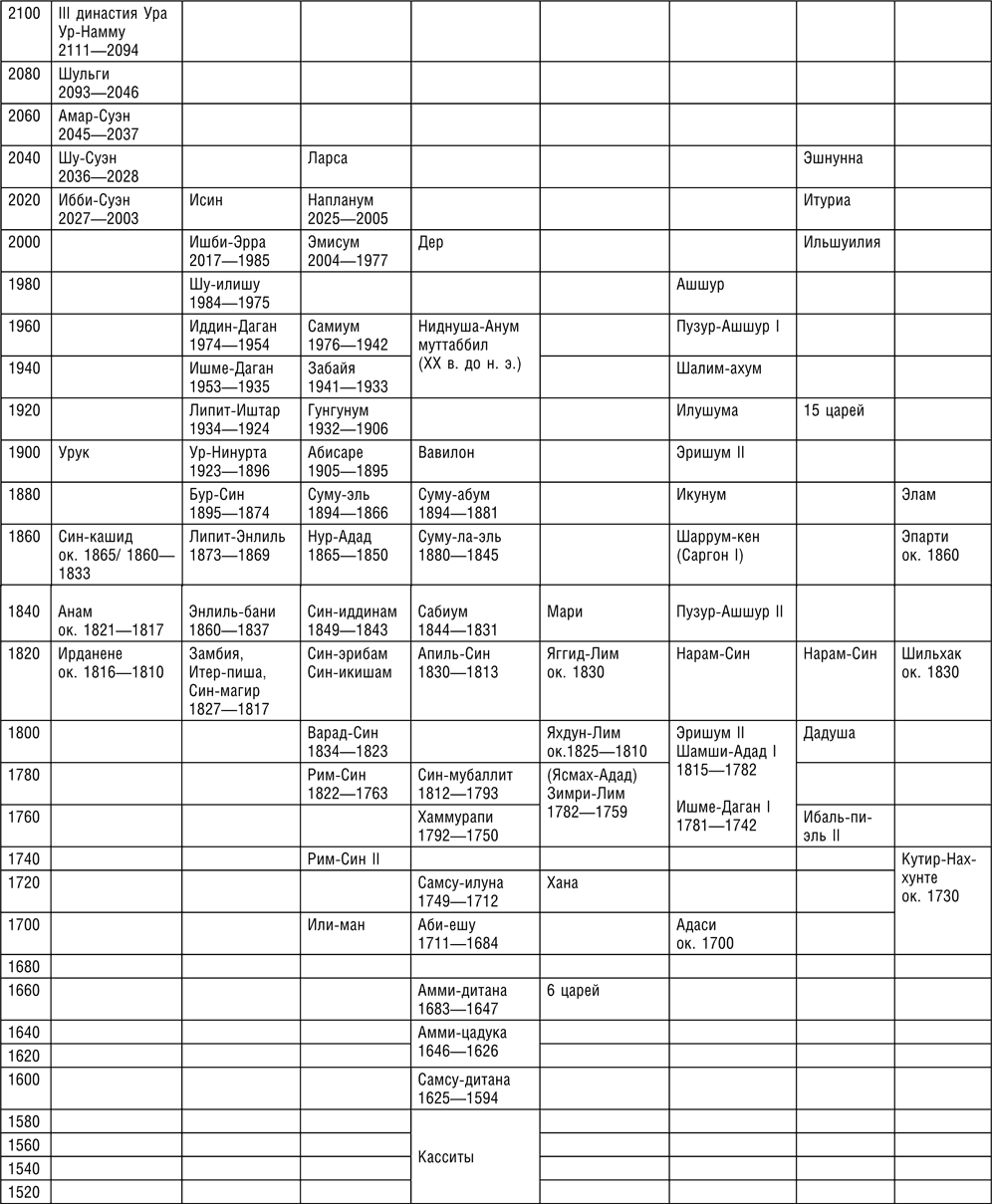

Хронологическая таблица IV. III династия Ура, Исин, древневавилонский период

До какой степени система хозяйствования в державе зависела от дворца и храмов? В нашем распоряжении имеются письменные источники, в которых говорится о том, что простые жители державы, то есть люди, не имеющие отношения к храмовому хозяйству, брали в аренду принадлежавшие храмам земли. Таким образом, речь идет не о землях, переданных храмовому персоналу в качестве платы за их труд, как это было в раннединастический период. В то же время в текстах говорится не о покупке частной собственности, а о передаче во временное владение. В действительности в источниках, датируемых временем правления III династии Ура, ничего не сказано о существовании пахотной земли, находившейся в частной собственности (если не считать нескольких записей о передаче ее в дар храмам).

В нашем распоряжении нет источников, происходящих из Северной Вавилонии и бассейна реки Диялы, свидетельствующих о том, что там ситуация складывалась иначе. В текстах, где говорится о передаче энси или самим царем храмам доходов с земель, специально выделенных для помощи жрецам, речь идет только о праве пользования чужим имуществом и доходами от него на протяжении ограниченного времени. Эта ситуация совершенно не похожа на сложившуюся в древневавилонский период, когда право свободно распоряжаться землей продавалось.

Разобраться в законодательстве, действовавшем в державе, которой правили представители III династии Ура, нам помогают не столько сохранившиеся фрагменты кодекса Ур-Намму, сколько документы местных судов. Все эти тексты заканчиваются фразой ди-тиль-ля – «дело закрыто», поэтому ученые называют данные таблички дитиллями. Некоторые из них представляют собой нотариальные удостоверения браков, обязанности поддержки того или иного человека, другие являются сборниками судебных решений. Предварительное слушание вел офицер, которого называли машким. Приговор выносила коллегия судей, в которую входили от двух до семи человек, изредка – судья делал это единолично. Во время заседаний разбирались семейные дела (выполнение условий брачных контрактов, спорное наследство, разводы и т. д.), вопросы, связанные с рабством (довольно часто освобождали рабов, рожденных в Вавилонии), нарушением условий договоров и спорами о праве собственности. При разбирательстве уголовных дел судьи не применяли принцип талиона («око за око, зуб за зуб») и руководствовались правилами, установленными еще в кодексе правителя Исина Липит-Иштара. Из источников, в которых говорится о юридической составляющей браков, мы узнаем, что по своему положению шумерские женщины были равны мужчинам.

В дитиллях содержатся как прямые, так и косвенные свидетельства о договорах купли-продажи, прощении долгов. Продавали в основном рабов и недвижимость; известны случаи продажи «в кредит» – человек мог заплатить необходимую цену после получения права собственности на то или иное имущество. При этом в нашем распоряжении нет ни одного договора купли-продажи пахотной земли, что еще раз доказывает отсутствие в державе, которой правили представители III династии Ура, частного землевладения.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК