Раннединастический Египет: выводы

Основные признаки египетской цивилизации сформировались, как мы уже видели, к концу раннединастической эпохи. На протяжении Тинитского периода они конкретизировались и оттачивались. К примеру, единство страны было еще неустойчивым, и его следовало укрепить. Для этого представители Тинитской династии прибегали к двум мерам: применению силы, то есть вооруженному подавлению восстаний, и заключению дипломатических браков, которые можно проследить по именам цариц I династии: Хер-Нейт, Мерит-Нейт, Нейт-Хетеп, образованным от имени богини Нейт, покровительницы города Саиса и Нижнего Египта в целом. Очевидно, здесь мы имеем дело с рядом брачных союзов, заключенных царями с девушками из влиятельных семей Нижнего Египта. К тому же нам известно, что Хор Аха построил или восстановил храм Нейт, а Джер посещал святилища Буто и Саиса. Столицей Египта был сделан Мемфис, находившийся в тот период на территории Нижнего Египта, простиравшегося на юг вплоть до Фаюма. Последнюю царицу Тинитской династии звали Нимаат-Апис – Апис был наиболее почитаемым в Мемфисе божеством.

Представители II династии последовали примеру своих предшественников. Таким образом, мы можем говорить о целенаправленной политике примирения с Нижним Египтом, которая, если это было необходимо, сочеталась с применением силы. Подобный подход оказался верным: несмотря на кризис, разразившийся в правление Перибсена, последние представители II династии быстро восстановили единство страны.

По большей части в стране царил мир, и правители пользовались этим, чтобы вести войны за ее пределами. Джер вторгся в Нубию по меньшей мере вплоть до второго порога Нила, возле которого был обнаружен рельеф с его именем, вырезанный в честь победы над жившими на юге племенами. Аха и Джер сражались против кочевников из близлежащих пустынь, возжаждавших заполучить богатства долины Нила, особенно ливийцев. Удиму отбросил бедуинов, пришедших с востока, а Аджиб-Миебис сообщил в одной из своих надписей о победе над иунтиу – кочевниками из южной, юго-восточной и восточной пустынь. Представители II династии, вероятно, были больше заняты попытками прекратить беспорядки, царившие внутри страны, так как не устраивали никаких походов за ее пределы. Хотя, возможно, источники, в которых о них сообщалось, просто не сохранились.

Представители I династии смогли многого добиться на юге, но в остальном военная политика тинитских царей была больше оборонительной, чем наступательной. Она была вызвана неуемной алчностью бедуинов, а также, возможно, стремлением наказать тех, кто, подобно ливийцам, вступил в союз с восставшими северянами. Кроме того, отношения Египта с соседями не всегда были конфликтными. Начиная с додинастической эпохи египтяне обменивались различными товарами с жителями окрестных территорий, в частности Палестины. В Тинитский период этот обмен стал более активным. Ремесленники, занимавшиеся изготовлением украшений и каменных сосудов, использовали материалы, привезенные из каменоломен, расположенных далеко на востоке, юге и западе от долины Нила. Дерево доставляли с Сиро-Палестинского побережья – там был обнаружен фрагмент керамики с именем Нармера, а в самом Египте археологи находили сосуды, происходившие, очевидно, из Сирии и Палестины. Египетская керамика встречается в Палестине и Библе (побережье Финикии). Имя Уаджи было найдено в пустыне, расположенной к востоку от Нила, на пути, идущем через прибрежные холмы и соединяющем реку с Красным морем, а Небра – на торговом маршруте в Западной пустыне. Слоновую кость, эбеновое дерево и, возможно, обсидиан доставляли в Египет с далекого юга, через верхнюю часть долины Нила. Объединенной стране требовалась единая власть, а значит, и один административный аппарат, который на протяжении Тинитского периода медленно создавался и развивался. Египтян объединяла личность царя, из-за чего все чиновники также несли персональную ответственность перед ним. К числу наиболее важных из них относились надзиратели за общественными работами, особенно адж-меры (дословно «копатель канала»), которые впоследствии стали главами номов – номархами. Нам доподлинно неизвестно (хотя вполне вероятно), появилась ли в те времена должность визиря. Один из наиболее высокопоставленных сановников в стране отвечал за проводившуюся раз в два года перепись, предполагавшую в основном учет скота, но охватывавшую также земли и движимое имущество. Возможно, по результатам этой переписи люди облагались податями. Зерно, которое люди отдавали на нужды государства, перевозили в царские зернохранилища, где создавался своего рода неприкосновенный запас. Ведь одной из основных обязанностей царя было обеспечение народа пищей в голодные годы (когда Нил поднимался слишком высоко или, наоборот, чрезмерно мало). По этой причине в Египте существовало специальное ведомство, пер му, следившее за уровнем Нила и докладывавшее царю о его разливах и о том, каким может быть урожай.

Таким образом, основной задачей административного аппарата Тинитского периода была забота об урожае, который, в свою очередь, зависел от эффективного управления работами по созданию и организации оросительной системы. О том, что они были выполнены успешно, свидетельствуют появление новых городов, устройство виноградников, обработка земель, отвоеванных человеком у пустыни и болот. Наградой за труд были большие урожаи, которые давала долина Нила. Мемфис в этот период был (и оставался впоследствии на протяжении многих веков) центром всей этой сложной машины, которая в интересах государства обеспечивала процветание людей во всем Египте.

В данный период была сформулирована идеологическая основа царской власти. Церемонии, связанные с восшествием на престол, стали фиксироваться. Праздник сед, тесно сопряженный с идеологией царской власти, проводился все чаще. Вокруг царя стал формироваться двор со всеми характерными для него титулами и условностями. Самого фараона, наместника и потомка бога Хора, стали считать божеством.

Одним из последствий этого усложнения административного аппарата стало быстрое развитие египетской письменности, основа которой, как видно по палетке Нармера, была заложена уже к концу герзейского периода. Во многом это письмо было пиктографическим, то есть изначально каждый знак представлял собой изображение того, что обозначал. Подобная система использовалась в огромном количестве древних систем письма. Однако в то время как в Китае и Месопотамии знаки, первоначально бывшие пиктографическими, вскоре превратились в более абстрактные, египетская письменность оставалась верна традициям до начала Средневековья.

В египетском письме любая вещь и каждое существо, которые могли быть изображены, стали пиктографическими знаками. Для того чтобы написать слова «кинжал», «утка», «кровать», писцу приходилось рисовать их (пиктограммы – символы, обозначающие целое слово.) Данный принцип сохранялся до самого конца существования египетской цивилизации. Когда египтяне сталкивались с прежде неизвестными видами животных или предметами, в их письменности появлялись новые знаки. Таким образом частью иероглифического письма стали колесница, лошадь, изогнутый меч.

Отчасти таким же образом можно было обозначать различные действия. Для того чтобы записать глагол «бежать», писцу приходилось изображать бегущего человека, «плавать» – рисовать пловца, «лететь» – птицу. Даже глагол «давать» можно обозначить с помощью изображения протянутой руки, «дающей» кусок хлеба, лежащий в ее ладони.

Однако, несмотря на всю свою оригинальность, пиктографическая система не подходила для записи таких более сложных слов, как «помнить», «любить», «становиться», «умирать». Чтобы преодолеть это препятствие, египетским писцам пришлось всего лишь выйти за пределы пиктографии. Сделать это можно было с помощью идеографии и омофонии. В результате (и это очень расстраивает современных дешифровщиков иероглифов) некоторые знаки стали читаться как части текста, а другие служили «подсказками», позволяющими читателю лучше понять лежащий перед ним текст.

Принцип омофонии чрезвычайно прост. В устной речи слово, которое можно перевести как «доска для шахмат», произносилось как мен. Писцы стали использовать пиктографический знак с ее изображением для обозначения как самой доски, так и для написания слов, произносившихся как мен (например, «быть стабильным»). Аналогичным образом изображение мотыги, мер, использовалось для написания слова «любить», звучавшего так же. Следовательно, знаки, прежде символизировавшие слова, стали обозначать звуки. Однако, так как слов-омофонов, таких как «доска для шахмат» и «быть стабильным», звучавших одинаково, в древнеегипетском языке было сравнительно немного, это новшество позволило усовершенствовать его лишь частично, и принцип омофонии не распространился на сложные слова. Для того чтобы написать слово «устанавливать», которое произносилось как семен, египетскому писцу приходилось использовать два знака: с, представлявший собой сложенный отрез ткани, и мен – изображение шахматной доски. Оба этих знака вместе давали фонетическое прочтение – с + мен = семен.

Это позволило записывать все египетские слова, какими сложными они бы ни были, с помощью фонетической транскрипции. Для этого необходимо было только подобрать для каждого звука знак, произносившийся примерно так же. Данной стадии развития египетская письменность достигла уже в Тинитский период. По большей части она оставалась на данном этапе в правление обеих первых династий. Однако такая система имела два недостатка: приходилось использовать большое количество знаков, что вполне могло запутать читателя, который мог не всегда понимать, какой именно звук хотел обозначить писец. Кроме того, было непонятно, в каких случаях тот или иной символ использовался для обозначения слова, а в каких – звука.

Первую из этих проблем удалось решить, создав систему фонетических дополнений. Двадцать четыре символа обозначали слова, в составе которых был только один согласный. Соответственно, их начали называть однобуквенными знаками, так как каждый из них мог обозначать только один согласный звук. Со временем их стали использовать именно таким образом и начали уточнять прочтение символов, обозначающих несколько звуков. К примеру, знак, изображающий циновку с лежащим на ней куском хлеба, читался как хетеп. Для того чтобы убедиться, что читатель понял намерения писца, сразу после него ставились однобуквенные символы t и p. Таким образом, читатель получал возможность понимать текст шаг за шагом.

Очевидно, что эти двадцать четыре знака являлись не чем иным, как буквами, и что именно они стали предтечей алфавита. Однобуквенные символы обозначают все согласные звуки древнеегипетского языка. Что касается гласных, то египтяне, подобно евреям и арабам, не использовали их в письме. Таким образом, только однобуквенными знаками обойтись было нельзя. Еще один шаг – запись текста исключительно однобуквенными знаками – привел бы египтян к изобретению алфавитной письменности, ничем не отличающейся от нашей. Однако они так и не сумели сделать его, до последнего сохраняя свою сложную систему письма.

Вторую проблему, упомянутую выше и связанную с отсутствием возможности понять, что обозначает тот или иной символ – звук или слово, удалось решить следующим образом. Писец после каждого знака, читающегося как слово, ставил отметку, позволяющую читателю понять особенности употребления этого символа. Кроме того, значение слов, записанных символами, обозначающими звуки, уточнялось с помощью идеограмм, знаков, под которыми скрываются не вещи или звуки, а абстрактные идеи, категории. С их помощью читатель понимал, к какой категории вещей или понятий относится то или иное слово, и, следовательно, мог отличить его от имеющего такое же звучание, но иной смысл. Детерминативом (так ученые называют подобные знаки) к глаголам, обозначающим движение, например, было изображение двух идущих ног; после существительных, обозначающих различные предметы из дерева, ставилось изображение ветки, а после абстрактных понятий – запечатанного свитка папируса.

Египетский язык, со всеми его пиктограммами, фонетическими дополнениями, символами, обозначающими звуки, довольно сложен. В то же время, как это ни удивительно, написанные на нем тексты читаются легко. Вместо того чтобы блуждать среди тысяч знаков, читателю достаточно обращать внимание на фонетические дополнения и детерминативы, благодаря чему ему нечасто приходится ломать голову над значением того или иного слова.

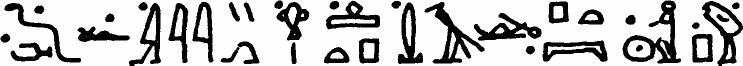

Для того чтобы структура египетского письма была более понятна, приведем одно предложение, написанное на нем. Знаки, являющиеся частями самого текста, помечены точками, остальные – это детерминативы или фонетические дополнения.

Говорит он: он пришел в мир, он пересек небеса, это Ра

Самым большим недостатком иероглифических систем письменности является необходимость использовать огромное количество знаков. Удивительно, но египтяне никогда даже не пытались облегчить эту свою ношу; наоборот: чем дольше использовался язык, тем большим становилось число знаков. В текстах Тинитского периода и Древнего царства символов намного меньше, чем в датирующихся последними эпохами существования египетской цивилизации.

Это относится как к самому иероглифическому письму как таковому, использовавшемуся при составлении надписей и более поздних литературных сочинений, так и к его скорописным вариациям, таким как иератика, возникшая почти одновременно с иероглифами, и демотика, впервые встречающаяся в источниках, датирующихся VII в. до н. э. В двух последних случаях использовалось упрощенное написание иероглифов, с помощью которого можно было быстро составить на папирусе те или иные документы либо письма. При этом число самих знаков не уменьшалось.

В Тинитский период египтяне сумели достичь многого и в сфере эстетики. В правление двух династий искусство, сформировавшееся в додинастический период, активно развивалось. Эта эпоха стала периодом расцвета такого вида ремесла, как изготовление каменных сосудов, вследствие чего украшенная орнаментами керамика стала постепенно выходить из моды. Из самых твердых пород камня теперь начали вырезать скульптурные изображения, ставшие первыми шедеврами древнеегипетского искусства. К их числу, например, относится стела царя Змея (Уаджи) и статуя Хасехема. В гробницах появились заупокойные стелы с рельефами. Ремесленники, изготавливавшие изделия из металла, научились делать медные статуи; гранильщики драгоценных камней – превосходные украшения, подобные тем, что были найдены в гробнице царя Джера. Архитекторы также совершенствовали свое мастерство. В частности, гробницы становились все больше и сложнее. В начале правления I династии их полностью строили из кирпича-сырца, но сначала появились ложные арки, а затем все чаще стали использовать элементы из обработанных камня и дерева.

О религии Египта Тинитского периода мы знаем совсем немного. В Абидосе было обнаружено единственное святилище, датируемое этим временем. В то же время в надписи, вырезанной на Палермском камне, говорится, что по приказу представителей двух первых династий строились и восстанавливались храмы, в которых поклонялись Хору, Ра, Осирису, Исиде, Мину, Анубису, Нейт, Сокару. В рассматриваемый период культ животных уже играл в Египте важную роль. Гробницы считались домами умерших, для удобства которых туда помещали пищу, мебель и все необходимое для жизни. Вокруг хоронили слуг. Считается, что их приносили в жертву после смерти их господина, чтобы они могли служить ему на протяжении вечности. К концу правления I династии эта практика, если она вообще когда-либо существовала, полностью перестала применяться. Очевидно, в рассматриваемый нами период уже было распространено представление о том, что душа после смерти отправляется на небо, чтобы там присоединиться к богам. По крайней мере, рядом с гробницами закапывали лодки, возможно, для того, чтобы покойный мог последовать за солнечной ладьей в ее ежедневном путешествии по небу или двинуться туда, куда захочет.

Чего в таком случае египтяне достигли к концу Тинитского периода? У них появились сильная царская власть, централизованный и хорошо организованный административный аппарат, во главе которого стоял царь, эффективная ирригационная система, обеспечивающая Египту процветание. Высокого уровня развития достигли технологии, искусство и ремесло, благодаря чему египетские мастера вскоре стали изготавливать изделия, вызывающие восхищение на протяжении многих веков.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК