Орошение

Потребность растений в воде зависит от многих генетических, агрономических и экологических переменных, но общая сезонная потребность в среднем в 1000 раз превосходит массу собранного зерна. До 1500 тонн воды нужно, чтобы вырастить 1 тонну пшеницы, и по меньшей мере 900 тонн необходимо для каждой тонны риса. Около 600 тонн хватит для тонны кукурузы как С4-растения, злака, максимально эффективно использующего воду (Doorenbos et al. 1979; Bos 2009). Это значит, что для жатвы пшеницы между 1 и 2 т/га общая потребность на протяжении четырех месяцев сезона роста будет 15–30 см. По контрасту, годовые осадки в пустынных и полупустынных регионах Среднего Востока варьируются почти от нуля до менее 25 см.

В таких регионах требуется орошение, когда поля засеваются за пределами досягаемости сезонных паводков, насыщающих влагой почву долин и позволяющих вызреть одному урожаю; или когда из-за роста населения приходится выращивать вторую культуру во время сезона с низким уровнем воды. Ирригация также необходима для того, чтобы справляться с сезонной нехваткой воды. Подобное особенно значимо на большей части северных территорий муссонной Азии, в Пенджабе или на Северо-Китайской равнине. И конечно, выращивание риса предполагает собственный режим затопления и осушения полей.

Орошение с помощью гравитации – каналы, пруды, резервуары, дамбы – не требует подъема воды и поэтому характеризуется самыми низкими энергетическими затратами. Но в речных долинах с минимальным градиентом потока и на широких равнинах всегда было необходимо поднимать большие объемы поверхностной или подземной воды. Обычно приходилось одолевать низкие насыпи, но часто требовалось справиться с крутыми берегами или стенками глубокого колодца. Неизбежная неэффективность, отягченная грубым сочетанием движущихся частей и дефицитом смазочных материалов, усложняла задачу. Ирригация, движимая мускулами человека, была тяжелой ношей даже там, где утомительная работа считалась нормой. Много творческой энергии ушло на то, чтобы придумать механические устройства, использующие труд животных или силу водяного потока, чтобы облегчить эту задачу, и просто для того, чтобы хоть как-то поднять воду на нужную высоту.

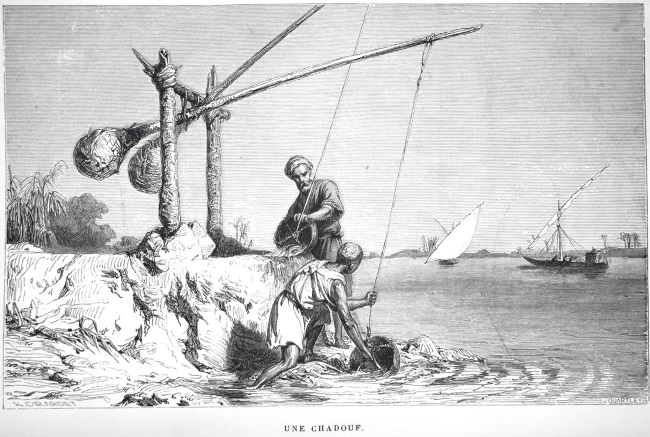

Впечатляющее количество разных механических приспособлений было изобретено для поднятия оросительной воды (Ewbank 1870; Molenaar 1956; Oleson 1984, 2008; Mays 2010). Простейшие – черпаки, ведра или корзины из плотной ткани или плетеные – применялись для подъема воды менее чем на метр. Одно ведро, подвешенное на веревке к треноге, было немного более эффективным. Оба эти предмета использовались в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, но старейшим методом подъема воды, который применяли повсеместно, был «журавль», называемый у арабов shaduf. Его очертания можно видеть на вавилонских цилиндрических печатях от 2000 года до н. э., его широко использовали в древнем Египте, он достиг Китая около 500 года до н. э. и в конечном итоге распространился по всему Старому Свету. «Журавль» в основе своей – длинный шест, опирающийся на перекладину как рычаг, его было легко изготовить и ремонтировать (рис. 3.7).

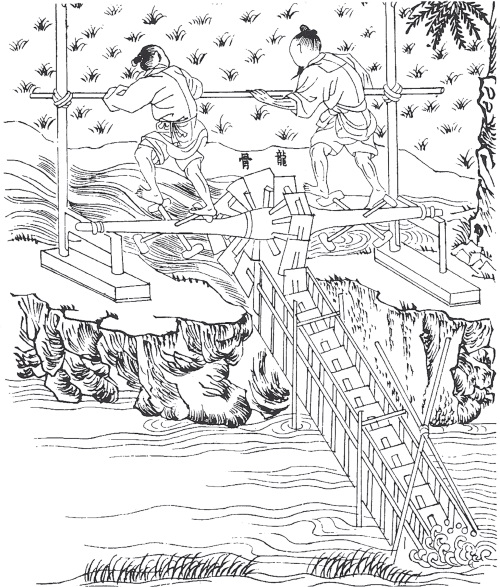

Ведро на веревке свисало с более длинного плеча «журавля», а к более короткому крепился либо камень, либо кусок сухой земли. Эффективная высота подъема составляла обычно 1–3 метра, но последовательное развертывание нескольких таких устройств (от 2 до 4 уровней) было обычным делом на Ближнем Востоке. Один человек мог поднять около 3 м3/ч на высоту 2–2,5 метра. Вытягивание веревки очень утомительно, но поворачивание архимедова винта (римская cochlea, арабский tanbur), чтобы вращалась деревянная спираль внутри цилиндра, было еще более трудным и обеспечивало только небольшой подъем (25–30 см). Колеса с лопатками обычно использовались в Азии. Китайские водяные лестницы («драконий хребет», long gu che) действовали как ленточные водоподъемники на деревянных квадратных платформах с маленькими дощечками, цеплявшими зубчатые колеса, и формировали бесконечную цепь, поднимая воду по деревянному желобу (рис. 3.8). В ведущее колесо был вставлен горизонтальный шест, приводимый в движение двумя или более работниками. Некоторые лестницы приводились в движение ручными рычагами или с помощью шагавших по кругу животных.

Рисунок 3.7. Гравюра XIX века, изображающая египетского крестьянина, который использует shaduf

Все приведенные ниже устройства всегда получали энергию либо от животных, либо от текущей воды. Подъемник из веревки и ведра, широко распространенный в Индии (monte или charsa), работал с помощью одной или двух пар волов, шагавших вниз по уклону, одновременно поднимая кожаный мех, прикрепленный к длинной веревке. Бесконечная цепь из глиняных горшков на двух петлях веревки, движущаяся сверху вниз через деревянный барабан, чтобы зачерпнуть воду снизу и вылить в желоб сверху, использовалась уже древними греками. Это устройство было известно под арабским названием saqiya и широко распространено в Средиземноморье. Когда энергию ему давало единственное животное с завязанными глазами, ходящее по кругу, оно обеспечивало подъем воды из колодцев глубиной менее 10 метров со скоростью ниже 8 м3/ч. Улучшенная египетская версия, zawafa, доставляла воду с большей производительностью (до 12 м3/ч из колодца в 6 метров глубиной).

Рисунок 3.8. Древняя китайская машина «драконий хребет» действовала благодаря крестьянам, которые держались за шест и переступали по ступицам, прикрепленным к оси. Взято из иллюстрации поздней династии Мин

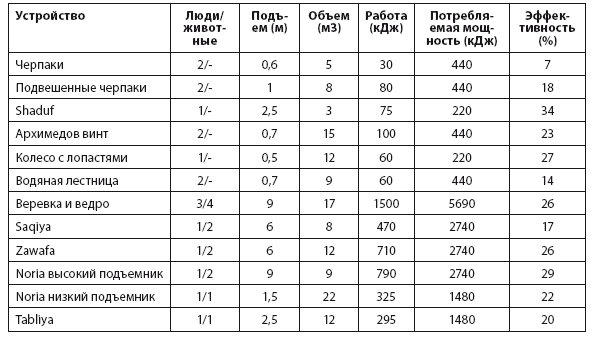

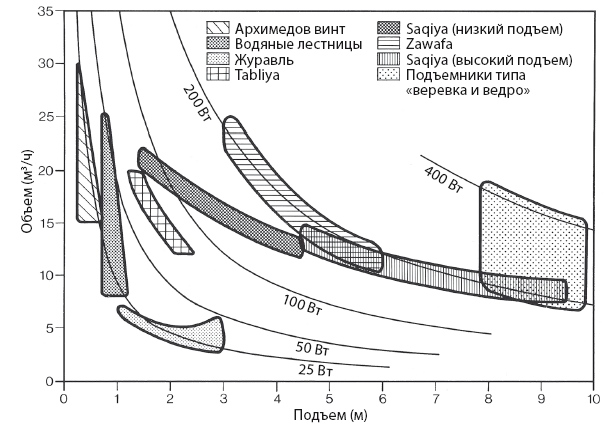

Noria, другое устройство, широко использовавшееся как в мусульманских странах, так и в Китае (hung che), включало глиняные сосуды, бамбуковые трубки или металлические ведра, прикрепленные к ободу единственного колеса. Через шестерни колесо приводилось в движение ходящими по кругу животными, а колесо с лопаточками – водным потоком. Необходимость поднимать ведра еще на один радиус колеса выше уровня приемного желоба оборачивалась значительным снижением эффективности. Этот недостаток был устранен в египетской tabliya. Улучшенное устройство, приводимое в движение волами, представляло собой двустороннее цельнометаллическое колесо, которое зачерпывало воду на внешнем краю и выливало ее в центре в уходящий вбок желоб. Сравнение типичных потребностей в мощности, параметров подъема и часовой производительности традиционных водоподъемников четко показывает пределы производительности человека (примечание 3.7, рис. 3.9).

Примечание 3.7. Потребности в мощности, параметры подъема и часовая производительность традиционных водоподъемников

Примечание: энергетические затраты рассчитаны, исходя из средней потребляемой мощности в 60 Вт для человека и 350 Вт для тягловых животных.

Источники: скомпилировано и рассчитано по данным из Molenaar (1956), Forbes (1965), Needham and co-workers (1965) и Mays (2010).

Энергетические затраты в случае ирригации с помощью человека были запредельно высокими. Работник мог сжать гектар пшеницы косой за восемь часов, но ему бы потребовалось три месяца (8 ч/сут.), чтобы поднять половину воды, нужной для этого гектара, всего на один метр из прилегающего канала или ручья. Из-за больших вариаций реакции разных злаков на полив нельзя делать обобщения по поводу энергоотдачи традиционного орошения. Большая разница существует не только между видами растений, она зависит от времени, когда доступна вода (арахис, например, мало чувствителен к временной нехватке воды, а кукуруза сильно уязвима). Реалистичные примеры показывают, что энергоотдача может быть десятикратной или даже выше (примечание 3.8).

Рисунок 3.9. Сравнение подъема, объемов и требований к мощности доиндустриальных водоподъемных устройств и машин. Основано на данных из Molenaar (1956), Forbes (1965) и Needham and co-workers (1965)

Примечание 3.8. Энергоотдача при орошении пшеницы

Единственный конкретный расчет демонстрирует значительную энергоотдачу традиционной ирригации. Полевые исследования показали, что урожай озимой пшеницы падает вдвое, если нехватка годовых осадков в 20 % концентрируется в критическом периоде цветения (Doorenbos et al. 1979). Хорошая жатва времен поздней династии Цин в 1,5 т/га могла таким образом снизиться на 150 кг на типичном маленьком поле в 0,2 га. Предположив, что нехватка 10 см дождя требует при орошении 200 т воды, и учитывая, что орошение обычного поля с помощью гребней и борозд имело эффективность в 50 % (из-за испарения и утечки), реальный объем воды из канала должен быть в два раза больше. Подъем 400 тонн воды менее чем на один метр с помощью водяной лестницы, движимой двумя крестьянами, потребовал бы около 80 часов и около 65 МДж дополнительной энергии пищи, в то время как увеличенный урожай пшеницы мог содержать (после вычитания примерно 10 % семян для посева и потерь при хранении) около 2 ГДж пригодной к употреблению энергии. Поэтому водяная лестница могла обеспечить в 30 раз больше энергии пищи, чем ушло на работу с ней.

По контрасту, для некоторых проектов инков возврат энергии мог быть низким. При орошении с помощью ирригации не нужно поднимать воду, но выкапывание длинных и широких каналов (главные русла до 10–20 метров шириной) простыми инструментами в каменистой породе требовало большого объема труда. Главный оросительный канал между Парку и Пикуй тянулся на 700 км, чтобы поливать пастбища и поля (Murra 1980), и испанцы-конкистадоры были поражены, увидев тщательно прорытые каналы, ведущие к отдельным полям кукурузы. Все главные ирригационные проекты требовали тщательного планирования и контроля работ, чтобы сохранить нужный уклон, а также большого количества работников. Вознаграждение – то есть дополнительная энергия от политых злаков, превосходящая огромные вложения труда, – было очевидным образом отложено на много лет, даже десятилетий. Только мощная центральная власть имела возможность перемещать ресурсы между разными частями страны, чтобы предпринимать такие программы общественного строительства. Во многих случаях рациональное водопользование, ведущее к более высоким урожаям, включало орошение полей, но некоторые сельскохозяйственные общества были вынуждены осуществлять и противоположный процесс.

Во многих регионах постоянное земледелие было бы немыслимым без отведения лишней воды. Император Ю (2205–2198 гг. до н. э.), один из семи великих мудрецов доконфуцианской эпохи, занял место в китайской истории в первую очередь благодаря умелому плану и героической деятельности по длительному отводу паводковых вод (Wu 1982). Майя и сменявшие друг друга обитатели Мексиканского нагорья практиковали продвинутые формы земледелия, включавшие водопользование от простого террасирования и весеннего полива до сложных дренажных систем и расположенных на возвышенности полей (Sanders, Parsons and Santley 1979; Flannery 1982; Mays and Gorochovich 2010). Уникальная разновидность культуры дренирования эволюционировала за много столетий в китайской провинции Гуандун (Ruddle and Zhong 1988). Интенсивно возделываемые дамбы здесь перемежались прудами, населенными несколькими разновидностями карпа. Использование органических отходов в качестве удобрений – человеческих и свиных экскрементов, травы, водорослей, ила из прудов – обеспечивало высокие урожаи сахарного тростника, риса, многочисленных овощей и фруктов, рост шелковицы для шелкового червя и размножение рыбы в больших количествах.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК