Гребные и парусные суда

Передвижение по воде с помощью человеческих мускулов имело куда большую эффективность, чем наземный транспорт на живой силе. Весельные суда были сконструированы так, чтобы интегрировать усилия десятков или даже сотен гребцов. Естественно, непрерывная напряженная гребля с помощью тяжелого весла требовала серьезного труда, и когда ею приходилось заниматься в тесном, ограниченном пространстве под палубой, она была чрезвычайно изнурительной. Наше восхищение перед сложным устройством и уровнем организации больших гребных судов не должно затмевать тот факт, что их быстрое движение обеспечивалось огромным количеством человеческого страдания. Особенно хорошо изучены корабли античной Греции (Anderson 1962; Morrison and Gardiner 1995; Morrison, Coates and Rankov 2000). Суда, которые везли греческих воинов в Трою, пентеконтеры с 50 гребцами, могли иметь входную полезную мощность в 7 кВт.

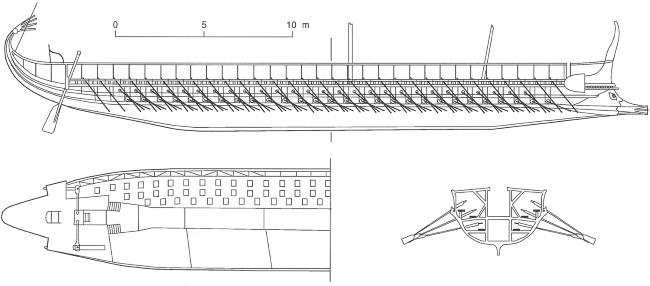

Трехрядные триеры (римские триремы), лучшие боевые корабли классической эпохи, приводились в движение 170 гребцами (рис. 4.20). Сильные гребцы могли толкать триеру с мощностью более 20 кВт, достаточной, чтобы получить максимум скорости около 20 км/ч. Но даже при движении с обычной скоростью 10–15 км/ч маневренные триремы оставались мощными боевыми машинами. Их бронзовый таран мог с опустошительным эффектом проделывать дыры в корпусе вражеского судна. В одной из самых знаменитых битв в истории победа маленького греческого флота над куда более крупным персидским при Саламине (480 год до н. э.) была достигнута благодаря триерам. Они также были самыми важными боевыми кораблями в республиканском Риме. Их полномасштабная реконструкция была завершена в 1980-х годах (Morrison and Coates 1986; Morrison, Coates and Rankov 2000).

Более крупные суда – квадриремы, квинквиремы и так далее – начали строить после смерти Александра Великого в 323 году до н. э. Поскольку нет указаний, что у этих кораблей было более трех рядов весел, предположительно по два человека и более управлялись с одним веслом. Конец этой последовательности был достигнут с созданием тессераконтеры в правление Птолемея Филопатора (222–204 до н. э.). Корабль длиной 126 м нес более 4000 гребцов и почти 3000 воинов и теоретически мог двигаться с мощностью более 5 МВт. Но из-за веса (вместе с тяжелыми катапультами) он оказался малоподвижной и крайне затратной ошибкой кораблестроения.

Рисунок 4.20. Вид сбоку, частичный план и поперечный разрез реконструированной греческой триремы «Олимпия». Шесть ярусов, выстроенных в форме буквы V, содержали 170 гребцов, весла верхнего яруса вращались на вынесенных за борт аутригерах. Заимствовано из Coates (1989)

В Средиземноморье большие весельные суда сохранили важность вплоть до XVII века: в это время крупнейшие венецианские галеры имели 56 весел, каждым управляли пять человек (Bamford 1974; Capulli 2003). Большие долбленые каноэ маори приводило в движение почти такое же количество воинов (до 200). Общий лимит агрегированной человеческой мощности при постоянной гребле, таким образом, лежал между 12 и 20 кВт. Но имелись корабли, которые приводились в движение педалями или ступальными мельницами. Во времена династии Сун китайцы строили все более крупные боевые корабли с гребными колесами, на которых до 200 человек давили на педали (Needham 1965). В Европе намного меньшие буксиры, приводимые в движение 40 работниками, которые вращали лебедки или ступальные мельницы, появились в середине XVI века. Одушевленная энергия была первичным движителем и при перевозке товаров и людей на баржах и судах по каналам (примечание 4.13).

Каналы были особенно важными катализаторами экономического развития в центре китайского государства (нижнее течение Хуанхэ и Северо-Китайская равнина) со времен династии Хань (Needham et al. 1971; Davids 2006). Вне всяких сомнений, самой длинной и известной из этих транспортных артерий является da yunhe, Большой Канал. Его первую секцию открыли в начале VII века, а после завершения строительства в 1327 году появилась возможность гонять баржи из Ханчжоу в Пекин. Разница по широте между ними составляет 10°, а расстояние – около 1800 км. На первых каналах использовались неудобные двойные рампы, по которым волы затаскивали суда на более высокий уровень. Изобретение шлюзового замка в 983 году дало возможность перемещать корабли безопасно и без потери воды. Последовательность шлюзов позволила поднять верхнюю точку Большого Канала на 40 м над уровнем моря. Суда по китайским каналам тянули бригады работников, волы или водяные буйволы.

Примечание 4.13. Перевозки по каналам в древности

Самое раннее описание вялого продвижения по каналам (храпящий лодочник, пасущийся мул) осталось нам от Горация (Квинт Гораций Флакк, 65-8 годы до н. э.) в его «Сатирах»[5]:

«Да лодочник пьяный с каким-то проезжим

Взапуски петь принялись про своих отдаленных любезных.

Этот заснул наконец; а тот, зацепив за высокий

Камень свою бечеву, пустил мула попастися;

Сам же на спину лег и спокойно всхрапнул, растянувшись.

Начинало светать; мы лишь тут догадались, что лодка

С места нейдет. – Тут, выскочив, кто-то как бешеный начал

Бить то мула, то хозяина ивовой палкой. – Досталось

Их головам и бокам! – Наконец мы насилу, насилу

На берег вышли в четыре часа[6]».

В Европе каналы стали особенно важными в XVIII и XIX веках. Лошади или мулы, шагавшие по прилегающим путям, тащили баржи со скоростью около 3 км/ч с грузом и до 5 км/ч – пустые. Механические преимущества подобного вида транспорта были очевидными: по хорошо сконструированному каналу одна тяжелая лошадь могла везти груз в 30–50 тонн, на порядок больше, чем на лучшей твердой дороге. Паровые двигатели постепенно заменили тягловых животных, но многие лошади работали на небольших каналах еще в 1890-е годы.

Создание транспортных каналов в Европе, несомненное заимствование из Китая, началось в Северной Италии в XVI столетии. 240 км Южного канала во Франции завершили к 1681 году. Самые длинные ветки на континенте и в Англии появились только после 1750 года, а в Германии система каналов возникла позже железных дорог (Ville 1990). Баржи транспортировали по каналам большое количество сырья и импортных товаров для растущей промышлености и для городов и вывозили отходы. Значительная доля траффика в Европе осуществлялась водным путем сразу перед появлением железных дорог и несколько десятилетий после того (Hadfield 1969).

По контрасту с транспортом каналов и боевыми кораблями, суда для перевозки морским путем грузов и людей на большие расстояния с самого начала высокой цивилизации были почти всегда парусными. Историю парусников можно понять в первую очередь как поиск лучшего способа конверсии кинетической энергии ветра в эффективное движение корабля. Паруса сами по себе не могут справиться с этой задачей, но они – безусловный ключевой ингредиент в ее решении. Паруса – это в основе своей аэродинамические поверхности или крылья (надуваясь, они формируют крыловидный профиль), предназначенные для максимизации подъемной силы и минимизации тяговой силы (рис. 4.14). Но сила, получаемая от парусного крыла, должна комбинироваться с балансирующей силой киля, иначе корабль будет дрейфовать по направлению воздушного потока (Anderson 2003).

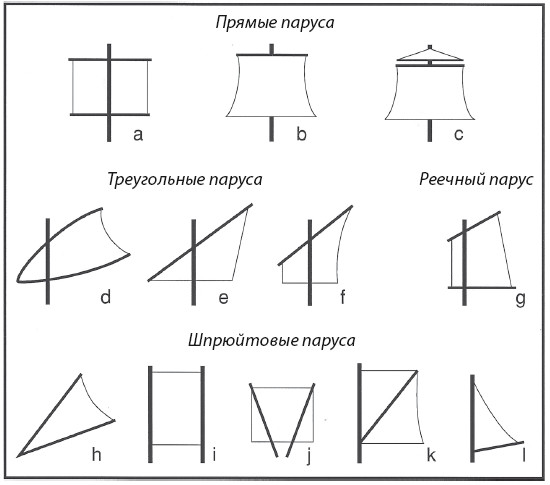

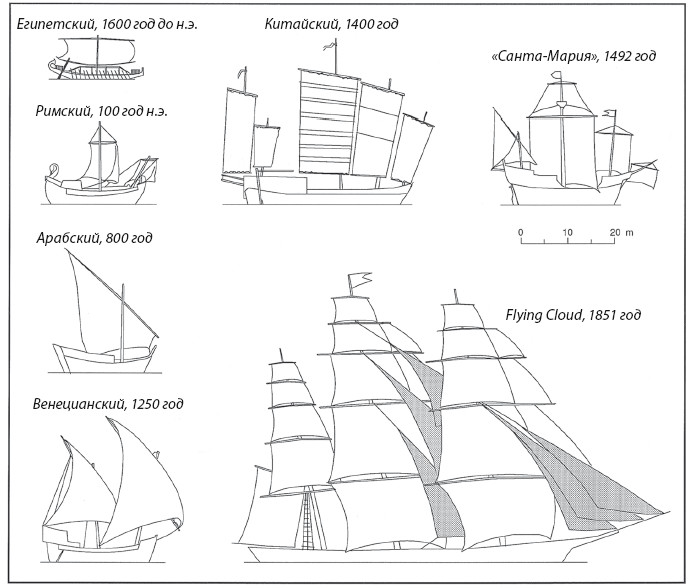

Прямые паруса, поставленные под прямым углом к длинной оси корабля, были эффективными конвертерами энергии только при ветре в корму. Римские корабли, толкаемые северо-западными ветрами, могли пройти маршрут Мессина – Александрия за 6–8 дней, но на возвращение им требовалось 40–70 дней. Нерегулярное мореплавание, значительные сезонные различия, прекращение всех путешествий зимой (морской путь между Испанией и Италией был закрыт с ноября до апреля) – из-за этих обстоятельств почти невозможно определить типичную скорость (Duncan-Jones 1990). Путешествия против ветра осуществлялись в первую очередь за счет очень длительных изменений курса. Античные суда оснащались прямыми парусами, и лишь долгое время спустя были введены и начали широко распространяться радикально иные типы оснастки (рис. 4.21).

Корабли с косой оснасткой имели паруса, вытянутые вдоль длинной оси судна, мачты служили точками, вокруг которых вращались паруса, чтобы поймать ветер. Подобные суда могли очень легко менять направление, просто поворачивая под ветер и продолжая идти зигзагом. Впервые косая оснастка, вероятнее всего, появилась в Юго-Восточной Азии в виде прямоугольного наклонного паруса. Модификации этого древнего варианта были в конечном итоге приняты в Китае и через Индию пришли в Европу. Характерные китайские реечные паруса использовались как минимум со II века до н. э. Наклонный прямой парус широко распространился в Индийском океане в третьем веке до н. э. и стал очевидным предшественником треугольных (латинских) парусов, которые сделались типичными для арабского мира после седьмого столетия.

Примечание 4.14. Паруса и хождение под парусом против ветра

Когда ветер давит на парус, разница в давлении генерирует две силы: подъемную, чье направление перпендикулярно парусу, и тяговую, которая действует по ходу паруса. При ветре в корму подъемная сила очевидно будет много больше, чем тяговая, и корабль пойдет хорошо. При ветре с траверза, или слегка ближе к носу, сила, толкающая корабль вбок, будет больше силы, двигающей его вперед. Если корабль попытается повернуть еще ближе к ветру, то тяговая сила превзойдет подъемную и судно будет двигаться назад. Максимальные возможности для хождения под парусом близко к ветру достигли более 100° с начала парусной эпохи. Ранние египетские корабли с прямыми парусами могли выдерживать угол только в 150°, средневековые прямые паруса давали возможность медленно двигаться при ветре с траверза (90°, их потомки послеренессансной эпохи могли двигаться под ветер под углом в 80 градусов). Только использование ассиметричных парусов, размещенных большей частью параллельно длинной оси судна и способных поворачиваться вокруг мачт, сделало возможным хождение круче к ветру.

Корабли, на которых прямые паруса комбинировались с треугольными, могли идти под углом 60°, а косая оснастка (включая треугольные, реечные, шпрюйтовые и гафельные паруса) давала возможность идти под 45°. Современные яхты могут приближаться к 30°, к аэродинамическому максимуму. Единственным способом обойти предел возможностей несовершенных парусов древности было двигаться под лучшим из возможных углов, а затем менять курс. Суда с прямой оснасткой должны были поворачивать через фордевинд или делать полный разворот под ветер. Корабли с косыми парусами использовали поворот оверштаг, поворачивая нос под ветер и ловя ветер противоположной стороной паруса.

Рисунок 4.21. Первичные типы парусов. Прямые паруса: прямоугольные (а) или с выемкой (b) появились раньше всех. Треугольные паруса: тихоокеанский гик (d), латинские с вынесенным носом или без него (е, f). Шпрюйтовые паруса (h) были распространены в Полинезии, Меланезии (i), Индийском океане (j) и Европе (k, I). Мачты и все поддерживающие структуры (гики, шпрюйты, гафели) нарисованы жирными линиями, паруса изображены не в масштабе. Базируется на следующих работах: Needham and co-workers (1971) и White (1984)

Рисунок 4.22. Эволюция парусных кораблей. Общества древнего Средиземноморья использовали прямую оснастку. Еще до того, как появиться в Европе, треугольные паруса доминировали в Индийском океане. Большая морская джонка из Цзянсу представляет собой типичную китайскую конструкцию. «Санта-Мария» Колумба имела прямые паруса, фок-топсель, латинский парус на бизань-мачте и шпрюйтовый парус под бушпритом. Flying Cloud[7] знаменитый американский клипер-рекордсмен середины XIX века, был оснащен треугольным фоком, бизанью и величественными главными парусами и трюмселями. Упрощенные очертания базируются на изображениях из Armstrong (1969), Daumas (1969) и Needham and co-workers (1971), корабли изображены в одном масштабе

Экспансия викингов (которые в конечном итоге добрались до Гренландии и Ньюфаундленда) обеспечивалась большим количеством прямоугольных или квадратных парусов из шерсти. Их производство было очень трудоемким: чтобы соткать один однослойный парус в 90 м2, используя вертикальную основу и горизонтальный уток, ремесленник тратил до пяти лет. Возможность превращать земли в пастбища, способные прокормить достаточное количество овец, чтобы давать шерсть для больших северных флотов, была получена благодаря использованию рабского труда (Lawler 2016). После того как путешествия викингов прекратились, большие шерстяные паруса применяли в северо-восточной Атлантике (между Исландией и Скандинавией, включая Гебридские и Шетландские острова) до XIX века (Vikingeskibs Museet 2016).

В Европе только комбинация прямой оснастки и треугольных парусов в позднее Средневековье сделала возможным хождение круто к ветру. Постепенно корабли оснащались все большим числом лучше управляемых парусов (рис. 4.22). Усовершенствованная конструкция корпуса, расположенный на корме руль (использовался в Китае с конца I века н. э., в Европе появился на тысячу лет позже) и магнитный компас (в Китае после 850 года, в Европе около 1200-го) превратили корабли в конвертеры энергии уникальной эффективности. И корабли стали практически непобедимыми после того, как на них начали уставливать точные тяжелые пушки. Вооруженный корабль, разработанный в Западной Европе на протяжении XIV и XV столетий, открыл эру беспрецедентной масштабной экспансии. Как вполне справедливо писал один из исследователей (Cipilla 1965, 137), корабль «был по сути своей компактным устройством, которое позволяло сравнительно маленькой команде использовать не имевшее аналогов количество неодушевленной энергии для движения и разрушения. Секрет внезапного и быстрого возвышения Европы объясняется именно этим».

Такие корабли достигли максимальных размеров и вооружились самым большим количеством пушек в XVIII и начале XIX века. Морское соперничество между Францией и Англией в конечном итоге закончилось тем, что Британия установила превосходство на морях, но исходный французский дизайн большого двухпалубного боевого корабля (около 54 метров в длину по пушечной палубе, с 74 пушками и командой в 750 человек) использовался при строительстве кораблей вплоть до появления пароходов. Британский военно-морской флот спустил на воду почти 150 больших кораблей (Watts 1905; Curtis 1919), и они обеспечили стране главенство в океанах и до, и после эпохи Наполеона. Первые суда такого типа, появившиеся в начале XV века, несли отважных португальских моряков к далеким берегам (примечание 4.15).

Примечание 4.15. Открытия португальских мореплавателей

Моряки из Португалии сначала двинулись на юг, вдоль западного берега Африки: устье Сенегала они обнаружили в 1444 году, экватор пересекли в 1472-м, увидели Анголу (современное название) в 1486-м, и в 1497 году Васко да Гама (1460–1524) обогнул мыс Доброй Надежды и пересек Индийский океан, чтобы добраться до Индии (Boxer 1969; Newitt 2005). Луис де Камоэнс (1525–1580) в своей эпической поэме «Лузиады», опубликованной в 1572 году, отметил это продвижение:

«Герои вышли в океан открытый

И бороздят валов мятежных гривы.

Корабль летит и, пеною омытый,

Взрывает гладь жемчужную заливов.

И белый парус, ветрами обвитый,

Над океаном реет горделиво.

И прочь несутся, в страхе цепенея,

Стада детей бесчисленных Протея»[8].

В 1492 году три испанских корабля, ведомых Христофором Колумбом (1451–1506), пересекли Атлантику и достигли Америки. В 1519 году Фернан Магеллан (1480–1521) пересек Тихий океан, и после его смерти на Филиппинах «Викторию» возглавил Хуан Себастьян Элькано (1476–1526), завершивший первое кругосветное путешествие. По многочисленным историческим записям мы можем проследить прогресс в тоннаже и скорости как типичных, так и лучших парусных кораблей, которые использовались в эпоху колониальной экспансии и для увеличения объемов морской торговли (Chatterton 1914; Anderson 1926; Cipolla 1965; Morton 1975; Casson 1994; Gardiner 2000). Хотя римляне строили суда с водоизмещением более тысячи тонн, их стандартные грузовые корабли несли менее 100 тонн.

Тысячей лет позже европейцы отправлялись в свои экспедиции на столь же маленьких судах. «Санта-Мария» Колумба в 1492-м имела водоизмещение 165 тонн, а «Тринидад», корабль Магеллана, всего 85 тонн. Прошло сто лет, и корабли Непобедимой Армады (отправилась в плавание в 1599 году[9]) в среднем имели водоизмещение 515 тонн. В 1800 году британские корабли индийского флота имели водоизмещение порядка 1200 тонн. Римские грузовые суда не могли двигаться быстрее 2–2,5 м/с, лучшие клиперы XIX века превосходили 9 м/с. В 1853 году построенный в Бостоне Lightning[10] с английским экипажем установил рекорд, сделав самый длинный дневной переход под парусом: корабль прошел 803 км со средней скоростью, по расчетам, 9,3 м/с (Wood 1922). В 1890 году «Катти Сарк», возможно, самый знаменитый чайный клипер, одолел 6000 км за 13 дней, со средней скоростью 5,3 м/с (Armstrong 1969).

Слишком много сомнительных предположений надо сделать, чтобы рассчитать общую энергию, необходимую и для движения отдельных кораблей при долгих плаваниях, и для того, чтобы активно себя проявлял военный или торговый флот какой-либо страны. Согласно исследованиям (Unger 1984), вклад парусных кораблей в общее использование энергии во время голландского Золотого века примерно равнялся выработке всех голландских ветряных мельниц – но это было всего 5 % от громадного потребления торфа в стране (примечание 4.16). И хотя попытка оценить общее количество энергии хождения под парусами может выглядеть сомнительной, можно утверждать, что экспансия морской торговли (предшествующая экспансии экономики в целом) и ее растущая продуктивность внесли решающий вклад в экономический рост в Европе между 1350 и 1850 годами. (Lucassen and Unger 2011).

Примечание 4.16. Вклад парусных кораблей в использование энергии в Голландии

Информация о тоннаже и скорости, которая позволяет нам рассчитать энергию, необходимую для передвижения отдельных кораблей при долгих путешествиях, или определить общий годовой вклад энергии ветра, использованной торговым или военным флотом, является неадекватной. Критические переменные – дизайн корпуса, площадь парусов и их точная форма, вес груза, коэффициент загрузки – слишком разнородны, чтобы вывести из них значимые средние величины. Но все же можно выстроить последовательность предположений (Unger 1984), чтобы определить вклад парусных кораблей в использование энергии в Голландии во время так называемого Золотого века, и мы получим годовую величину примерно 6,2 МВт. Для сравнения – это приблизительный эквивалент общей мощности всех голландских мельниц (оценка из De Zeeuw 1978), но лишь малая доля (менее 5 %) от потребления торфа в стране.

Но такие количественные сравнения ведут нас в ложном направлении: никакое количество торфа не сделало бы возможным путешествие в Вест-Индию; полезная энергия, полученная из торфа, составляла, вероятнее всего, менее четверти от его валовой теплопроиз-водительности; и, само собой, есть фундаментальное противоречие в том, чтобы сравнивать ограниченные и невозобновляемые (на исторической шкале времени точно) запасы недавно открытого ископаемого топлива с изобильным и возобновляемым ресурсом, который постоянно обеспечивает разница в атмосферном давлении. Сравнения агрегированной мощности таким образом имеют не больше смысла, чем сопоставление эффективности конкретных преобразований (в нашем случае – эффективности паруса и торфяной печи).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК