Пределы энергетических объяснений

Большинство историков не обращаются к энергии как к одной из ключевых переменных исторического процесса. Даже Фернан Бродель (1902–1985), который настойчиво указывал на значимость материального мира и экономических факторов, не упоминает энергию в какой-либо ее форме в своем подробном определении цивилизации:

«Цивилизация прежде всего пространство, «культурный ареал», как сказали бы антропологи – локус. В пределах локуса… вы должны представить себе большое разнообразие «товаров», культурных характеристик, варьирующихся от формы домов и крыш, материала, из которого они построены, умений вроде оперения стрел, диалекта или группы диалектов, вкуса пищи, особенностей технологии, структуры верований, способа выражения любви, и до компаса, бумаги и печатного пресса» (Braudel 1982, 202).

Как будто материалы, дома, стрелы и печатные прессы возникают из ничего, без каких-либо затрат энергии. Это упрощение выглядит недопустимым при попытке назвать фундаментальные факторы, влияющие на историю, но оно оправдано, если упомянуть о том, что виды энергетических ресурсов и первичных движителей, а также уровни использования энергии не определяют стремлений и достижений человеческих обществ. Существуют бесспорные естественные причины для подобных феноменов. Конечно, конверсия энергии совершенно необходима для выживания и эволюции любых организмов, но ее модификации и различные виды использования зависят от свойств, присущих этим организмам.

Да, энергия столь же фундаментальна, как законы термодинамики, но она вовсе не является единственным детерминантом эволюции биосферы, жизни в целом и человеческой деятельности в частности: эволюция неизбежно энтропийна, но существуют другие факторы, которые нельзя заменить или повторить. Земля, залитая излучением, не могла породить углеродную жизнь без адекватного количества элементов, незаменимых для биохимических процессов, включая фосфор в АТФ, азот и серу в белках, кобальт и молибден в энзимах, кремний в стеблях растений или кальций в костях и панцирях животных. Эпигенетическая информация направляет энергию на поддержание, рост и дифференциацию, а также на репродукцию; эти необратимые трансформации рассеивают как материю, так и энергию, и на них влияют доступность земли, воды и питательных веществ, а также необходимость выстоять в межвидовой конкуренцией и борьбе с хищниками.

Энергетические потоки ограничивают, но не определяют организацию биосферы в любом масштабе. Как писали об этом исследователи (Brooks and Wiley 1986, 37–38):

«Энергетические потоки не обеспечивают нам объяснения, почему существуют организмы, почему они столь различны или почему существуют различные виды… Внутренне присущие организмам свойства определяют, как будет течь энергия, а не наоборот. Если поток энергии был бы определяющим для биологических систем, то живое существо не могло бы умереть от голода… Мы предполагаем, что организмы являются физическими системами с генетически и эпигенетически определенными индивидуальными характеристиками, которые используют текущую через среду энергию сравнительно стохастическим образом».

Но эти фундаментальные факты не оправдывают игнорирования роли энергии в истории; более того, они говорят о том, что ее необходимо рассматривать. В современных сложных человеческих обществах использование энергии много больше, чем вопрос желания, и оно обеспечивает много больше, чем простые физические потребности. Количество энергии в распоряжении общества накладывает очевидные пределы на размах его действий, но мало что может сказать по поводу базовых экономических достижений общества или его нравственного облика. Доминирующее топливо и первичные движители находятся среди наиболее важных факторов, придающих обществу форму, но не они определяют характер его успехов или падений. Это особенно очевидно, когда оцениваешь равенство между энергией и цивилизацией. Данная концепция, столь распространенная в современном обществе, приравнивает высокий уровень использования энергии к высокому уровню цивилизации: можно вспомнить, например, заключение (Fox 1988, 166): «усовершенствование культурных механизмов происходило с каждым усовершенствованием стыковки энергетических потоков».

Появление такой идеи вовсе не выглядит удивительным: только рост потребления ископаемых энергий смог удовлетворить такое количество материальных желаний в таком масштабе. Больший объем собственности и комфорта стали приравнивать к прогрессу цивилизации. Этот неравновесный подход исключает целую вселенную творческих – моральных, интеллектуальных и эстетических – достижений, не имеющих очевидной связи с потреблением энергии. Никогда не было ясной корреляции между способами и уровнями использования энергии и «усовершенствованием культурных механизмов». Кроме того, подобный энергетический детерминизм, как и любой другой упрощающий подход, ведет в ложном направлении.

Исследователи предложили (Georgescu-Roegen 1980, 264) прекрасную аналогию, которая также отражает и сложность исторических объяснений: геометрия ограничивает длину диагоналей в квадрате, но не его цвет, и «почему квадрат оказался зеленым, например, странный и почти невозможный вопрос». И таким же образом поле физических действий и достижений любого общества ограничено императивами, вытекающими из зависимости от определенных потоков энергии и первичных движителей, но даже небольшое поле можно превратить в прекрасный гобелен, возникновение которого не так просто объяснить. Несложно найти исторические доказательства для этого заключения на всех уровнях человеческой деятельности.

Универсальные, все еще актуальные этические заповеди были сформулированы древними мыслителями и моралистами, а также основателями доживших до нашего времени религий на Ближнем Востоке, в Индии и Китае в низкоэнергетичных обществах, где большая часть населения беспокоилась только о базовом физическом выживании. Христианство и ислам, две доминирующие монотеистические религии, которые продолжают оказывать мощное влияние на современный мир, появились, соответственно, около 20 и 13 веков назад, в пустынных ареалах, где сельскохозяйственные общества не имели технических средств, чтобы превращать изобильный солнечный свет в полезную энергию. Греки классической эпохи часто говорили о своих рабах в терминах, которые четко помещали последних на одном уровне с рабочими животными (именуя их tetrapoda, четвероногими, в отличие от andrapoda, двуногие, как называли свободных людей), но они дали нам фундаментальные идеи личной свободы и демократии. Одновременное существование свободы и рабства – один из наиболее примечательных аспектов греческой истории (Finley 1959), и нечто похожее, признание равенства всех людей и рабство, существовало в начале Американской республики.

США приняли свою визионерскую конституцию («Все люди созданы равными») в те времена, когда основным источником энергии служила древесина. Главный составитель этого документа и четвертый президент, Джеймс Мэдисон (1751–1836) был рабовладельцем, точно так же как и первый и третий президенты, Джордж Вашингтон (1732–1799) и Томас Джефферсон (1743–1826). Германия конца XIX века породила агрессивный милитаризм, а двумя поколениями позже – фашизм, и все сразу после того как стала ведущим потребителем энергии в континентальной Европе. Италия и Испания попали в тенета диктаторских режимов соответственно в 1920-х и 1930-х годах, когда потребление энергии в этих странах на душу населения было одним из самых низких на континенте и они отставали от Германии на поколения.

Художественные достижения тоже имеют мало отношения к уровню потребления энергии или виду энергии, который использовался в то время, когда они были совершены: создание литературы на все времена, рисование, скульптура, архитектура или музыка не показывают связи со средним уровнем потребления энергии в обществе. В первом десятилетии XVI века бездельник на площади Синьории во Флоренции мог наткнуться всего за несколько дней на Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли: сосредоточение творческих гениев, которое совершенно необъяснимо с точки зрения потребления дерева и использования тягловых животных, обычных практик в то время в любом городе Италии, а также всей Европы и Азии.

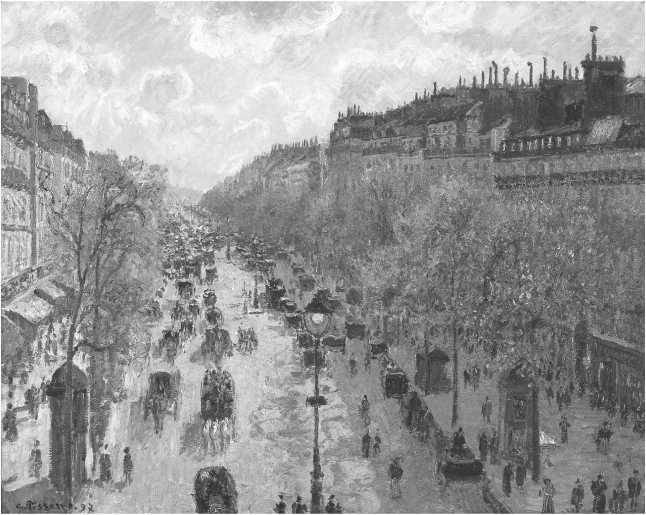

Никакие энергетические соображения не могут объяснить присутствие Глюка, Гайдна и Моцарта в одной комнате в Вене при императоре Иосифе II в 1780 годах, или тот факт, что в 1890-х в Париже свежий роман Эмиля Золя мог быть прочитан в тот же день, когда выставлялись новые полотна Клода Моне или Камиля Писсарро, а Густав Доре дирижировал «LApres-midi d un faun» Клода Дебюсси (рис. 7.11). Более того, искусство не демонстрирует прогресса, соотносимого с энергетическими эпохами: изображения животных из неолитических пещер Южной Франции, пропорции классических храмов Греции и Южной Италии, средневековые гимны из французских монастырей ничуть не менее интересны и актуальны, чем красочные композиции Жоана Миро, необычные очертания зданий Кензо Танге или напор и меланхолия музыки Рахманинова.

На протяжении XX века уровень использования энергии мало соотносился с уровнями политической и персональной свободы: они были высоки в богатых энергией США и Индии, и низки в богатом энергией СССР и бедном Пакистане. После Второй мировой войны сталинский и послесталинский СССР и некоторые страны бывшей советской империи использовали больше энергии, чем демократии Западной Европы, но при этом не могли предложить населению сравнимый уровень жизни, этот ключевой фактор и привел к кончине коммунизма. И сегодня богатая энергией Саудовская Аравия имеет куда меньший уровень свободы, чем бедная энергией Индия (Freedom House 2015).

Рисунок 7.11. Камиль Писсарро, «Le Boulevardde Montmartre, Matinee de Printemps» (1897). Масло, холст (Google Art Project)

Никогда не было значимой связи между потреблением энергии на душу населения и субъективным чувством удовлетворения жизнью или персональным счастьем (Diener, Sun and Oishi 1997; Layard 2005; Bruni and Porta 2005). В число 20 стран с высочайшим показателем удовлетворенности входят не только богатые энергией Швейцария и Швеция, но также сравнительно бедные Бутан, Коста-Рика и Малайзия, в то время как Япония (90 место) находится ниже Узбекистана и Филиппин (White 2007). World Happiness Report[19] 2015 года (Helliwell, Layard and Sachs 2015) помещает среди 25 наиболее счастливых стран такие государства со сравнительно низким потреблением энергии как Мексика, Бразилия, Венесуэла и Панама, и все они находятся впереди Германии, Франции, Японии и Саудовской Аравии.

Удовлетворение базовых человеческих потребностей требует очевидно умеренного уровня энергетических вложений, но сравнение разных стран показывает, что дальнейший рост качества жизни не имеет ничего общего с ростом потребления энергии. Общества, сильнее сосредоточенные на человеческом благосостоянии, чем на свободном потреблении, могут достичь более высокого качества жизни, потребляя меньше топлива и энергии, чем иные расточительные нации. Примером тому служат контрасты между Японией и Россией, Коста-Рикой и Мексикой, Израилем и Саудовской Аравией. Во всех этих случаях внешние факторы, относящиеся к энергетическим потокам, имели явственно второстепенное значение для внутренних мотиваций и решений. Схожий уровень потребления энергии на душу населения (например, в России и Новой Зеландии) дает принципиально разные результаты, в то время как совершенно разные энергетические показатели соответствуют удивительно близким уровням физического качества жизни: Южная Корея и Израиль имеют почти одинаковый индекс человеческого развития, хотя в Корее используют примерно на 80 % больше энергии на душу населения.

Образ духа, спрятанного за фасадом физической реальности, уместен также, если рассматривать мнимую всемирную идентичность высокоэнергетических структур и процессов. Универсальные императивы энергетических и материальных инвестиций, а также эксплуатационные требования для домн на Среднем Западе США, в Рурском регионе Германии, на Донбассе, в китайской провинции Хэбэй, на острове Кюсю в Японии и в индийском Бихаре практически одинаковые, но различия проявляются, если взять более широкий контекст. Отличительные особенности связаны с сочетанием культурных, политических, социальных, экономических и стратегических условий, в которых строятся и работают домны, а также с назначением и качеством конечных продуктов, изготовленных из выплавленного металла.

Другая важная область, где энергетические объяснения имеют ограниченную полезность – влияние производства энергии на рост населения. Сравнительно надежные долгосрочные демографические реконструкции как для Европы, так и для Китая, показывают очень долгие периоды медленного роста, состоящие из последовательных волн экспансии и кризисов, вызванных эпидемиями и войнами (Livi-Bacci 2000, 2012). Общая численность населения в Европе в первой половине XVIII века была примерно в три раза больше, чем в начале нашей эры, но к 1900 году она более чем утроилась. Улучшение качества питания было главной причиной подъема, но если свести все только к этому фактору (McKeown 1976), тогда точные реконструкции среднего потребления пищевой энергии выбиваются из картины (Livi-Bacci 1991).

И если мы припишем рост населения в Европе после 1750 года более высокому потреблению энергии (в виде лучших жилищных условий, гигиены и заботы о здоровье), тогда как мы должны объяснить одновременный рост населения Китая при династии Цин? В 1700 году численность населения страны была всего в три раза больше, чем при династии Хань около 145 года, но к 1900-му она увеличилась почти так же, как и в Европе, в три раза, достигнув 475 миллионов. Однако на протяжении этого периода не происходило значимых сдвигов к новым источникам энергии или первичным движителям, не было изменений в среднем потреблении топлива на душу населения, не случилось никаких выигрышей в среднем уровне питания; наоборот, разразился чуть ли не самый страшный голод за всю историю Китая (1876–1879).

Ничего удивительного, что энергетические соображения могут быть лишь ограниченно полезны при попытках объяснить величайшие повторяющиеся загадки истории, падения сложных обществ. Исследования этой интересной темы (Tainter 1988; Ponting 2007; Diamond 2001; Fauliseit 2015) дают простые ответы, только когда авторы игнорируют нежелательные сложности. Наиболее примечательные объяснения, затрагивающие энергию, включают эффекты обширной деградации экосистем, вызванной несовершенными методами земледелия, уничтожением лесов, результатом чего становится снижение производства пищи. Невозможность эффективной интеграции больших империй в силу слабого развития наземного транспорта и растущих затрат на защиту отдаленных территорий (синдром имперского перенапряжения) относится к числу наиболее частых объяснений.

Если изучить списки различных причин, предложенных для объяснения падения Римской империи, – наиболее исследованного «коллапса» в истории (Rollins 1983; Smil 2010с), – то видно, что социальная дисфункция, внутренние конфликты, вторжения, эпидемии, климатические изменения являются самыми популярными. Бесспорный факт состоит в том, что во многих случаях социально-политического коллапса он происходил без убедительных свидетельств ослабления энергетической базы. Ни медленный распад Западной Римской империи, ни внезапная гибель Теотиуакана не могут быть достоверно привязаны к ухудшению производства продуктов питания, к заметному сдвигу в области первичных движителей или к любому существенному изменению в использовании биологического топлива. И наоборот, оказавшие значительное влияние на историю случаи объединения и расширения – включая постепенный рост Древнего Царства в Египте, появление Римской республики в качестве доминирующей силы в Италии, быстрое распространение ислама в VII веке и монгольские вторжения в тринадцатом – тоже не могут быть привязаны к значительным переменам в использовании первичных движителей и топлива.

Легко описать экстремальные варианты будущего.

С одной стороны, уровень развития западной цивилизации может привести к значительным отличиям в области базовых паттернов поведения по сравнению с другими обществами. Распространение накопленных ею знаний может создать настоящую мировую цивилизацию, которая научится жить в пределах ограничений биосферы и увидит свой расцвет в следующем тысячелетии. Совершенно противоположной является точка зрения, что биосфера уже испорчена человеческим влиянием, которое отразилось на многих фундаментальных жизненных процессах и даже затронуло границы той области, где человечество может существовать безопасно (Stockholm Resilience Center 2015). Следовательно, в равной степени возможно – если отставить в сторону вероятность полномасштабной ядерной войны – что глобальная, высо-коэнергетичная цивилизация рухнет задолго до того, как достигнет ресурсных ограничений. Огромное пространство между этими двумя экстремумами может быть заполнено множеством сценариев, варьирующихся от временного продолжения или

даже углубления социального неравенства до медленного, но важного прогресса в направлении к более рациональной и глобальной политике.

Не рассматривая возможности столкновения с астероидом, извержения мегавулканов, беспрецедентных эпидемий (их оценки приведены в Smil 2008b), можно сказать, что постепенное разложение цивилизации, основанное на деградации биосферы и сокращении зон обитаемости, выглядит более вероятным, чем внезапное падение, как в случае Теотиуакана. Я не буду предсказывать шансы разрушительной социальной дисфункции, мировых войн или эпидемий, только отмечу сосуществование двух противоречащих ожиданий, касающихся энергетической базы современного общества: хронический консерватизм (из-за недостатка воображения?) по отношению к мощи технических инноваций и завышенные ожидания, основанные на новых источниках энергии.

Список опровергнутых технических предсказаний достаточно длинный (Gamarra 1969; Pogue 2012), и некоторые его пункты относятся к развитию и использованию различных видов конверсии энергии (Smil 2003). Экспертное мнение когда-то отвергало возможность создания газового освещения, пароходов, ламп дневного света, телефонов, бензинового двигателя, летательных аппаратов, переменного тока, радио, ракетного двигателя, ядерной энергии, спутников связи и массового распространения компьютеров. Этот консерватизм часто сохранялся даже после того, как инновации были успешно опробованы. Трансатлантические рейсы пароходов считались невозможными, поскольку суда якобы не могли нести достаточно топлива для столь долгих путешествий. В 1896 году лорд Кельвин отказался вступить в Королевское авиационное общество: его записка от руки Баден Ф. С. Баден-Пауэллу, активному стороннику развития авиации, гласила, что он «не имеет ни малейшей молекулы веры в полеты чего-либо отличного от воздушных шаров» (Thomson 1896). В то время, когда конкуренция между производителями вызывала появление все более эффективных и надежных автомобилей, высказывались мысли, что «невероятно, чтобы человек когда-либо смог двигаться со скоростью лошади» (Byrn 1900, 271).

Живучесть мифов о новых видах энергии по меньшей мере столь же примечательна. Новые энергии поначалу воспринимаются как практически лишенные сопутствующих проблем. Они обещают дешевизну и изобилие, открытие возможностей для почти утопических социальных изменений (Basalla 1982; Smil 2003; 2010а). После тысячелетий использования биологического топлива многие писатели XIX века видели в угле идеальный источник энергии, а паровую машину воспринимали в качестве чудесного первичного движителя. Серьезное загрязнение воздуха, разрушение ландшафтов, угроза для здоровья, несчастные случаи в шахтах и необходимость разрабатывать все более бедные залежи уничтожили этот миф. Электричество стало следующим носителем неограниченных возможностей, его мощь, как ожидалось, победит бедность и болезни (примечание 7.5).

Что можно предсказать с уверенностью – много большее количество энергии потребуется в течении следующих десятилетий, чтобы обеспечить достойную жизнь большей части все еще растущего населения мира, той самой, доступ к энергии у которой сейчас находится ниже минимума, определяющего удовлетворительное качество жизни. На первый взгляд это выглядит невероятно тяжелой, даже невозможной задачей. Глобальная высокоэнергетичная цивилизация уже страдает экономически и социально от своего стремительного расширения, и ее дальнейший рост угрожает целостности биосферы, от которой зависит само выживание человечества (Smil 2013а; Rockstrom et al. 2009).

Примечание 7.5. Обещания электричества, которые никогда не были выполнены

Электричество – наиболее гибкая форма энергии, и связанные с ним надежды воодушевляли многих изобретателей (Эдисон, Вестингауз, Штайнмец, Форд) и политиков, причем последние часто находились на разных полюсах спектра ценностей, как Ленин и Рузвельт. Еще до завершения Гражданской войны Ленин (1920, 1) сделал вывод, что экономический успех «может быть обеспечен только тогда, когда действительно в русском пролетарском государстве будут сосредоточены все нити крупной промышленной машины, построенной на основах современной техники, а это значит – электрификация». «Белый уголь» гидроэлектричества имел особую притягательность для западных технократов до 1950 годов, когда его отодвинули в сторону невероятные перспективы ядерной энергетики.

В 1954 году Льюис Штраус (1896–1974), председатель Комиссии по атомной энергии США (занимал пост между 1953 и 1958 годами), заявил Национальной ассоциации научных писателей в Нью-Йорке:

«Наши дети будут пользоваться в домах электрической энергией столь дешевой, что никто не будет ее считать. Не слишком смелым выглядит ожидание, что наши дети будут знать о большом голоде, время от времени случавшемся в разных регионах, только как об исторической проблеме, смогут без усилий путешествовать над морями и под ними, и по воздуху с минимальной опасностью и большой скоростью, и будут жить намного дольше, чем мы, поскольку урожаи растут, а человек понимает, что заставляет его стариться. Можно предвидеть век мира» (Strauss 1954,5).

В 1971 году Глен Сиборг, занимавший то же самое кресло, что ранее Штраус, предсказывал, что к 2000 году половину генерирующих электричество мощностей в США будут составлять экологически чистые и безопасные ядерные реакторы, и что космические корабли на ядерной тяге будут возить людей на Марс (Seaborg 1972). На самом деле в 1980-х было почти полностью прекращено строительство новых ядерных электростанций на Западе, а перспективы этой отрасли еще ухудшились после катастрофы 1986 года в Чернобыле и взрывов 2011-м в Фукусиме. Зато теперь все надежды возлагаются на ветровые турбины и солнечные батареи, занявшие мифическое пространство, освобожденное ядерными источниками энергии: будто они дадут столько дешевого электричества, что можно будет децентрализовать систему его поставки (уничтожив все центральные станции), и оно прольется, подобно манне небесной, на современный мир. Но в таких рассуждениях не учитывается, что большая часть населения мира скоро будет жить в мегаполисах, которые мало подходят для децентрализованной выработки энергии. И все еще существует, с 1945 года, перспектива получать энергию от ядерного синтеза, хотя в практическом смысле мы ничуть не ближе к использованию этой технологии, чем поколение назад.

Еще одной большой неопределенностью является долгосрочная жизнеспособность городов. Тесное социальное единство и семейное воспитание детей, характерные для сельского общества, отсутствуют в современных городах. Напряжение жизни в мегаполисах сказывается на популяции, очень долго бывшей сельской и сплоченной, как в богатых, так и в бедных странах. Например, уровень преступности в целом может, и снизился во многих государствах, но обширные районы крупнейших городов мира остаются настоящими рассадниками насилия, наркотиков, проституции, там больше всего бездомных, брошенных детей и убогого жилья. И в то же время, возможно, сильнее чем когда-либо, императивы современной экономики требуют социальной стабильности и постоянства эффективной кооперации. Города всегда обновлялись благодаря миграции из деревень – но что случится, если уже большей частью городская цивилизация столкнется с ситуацией, когда деревни полностью исчезнут, а социальная структура городов продолжит распадаться?

Но есть признаки, внушающие надежду.

Именно потому, что общий уровень использования энергии не определяет ход истории, наша активность и изобретательность могут сначала ослабить, а затем даже обратить вспять эволюционную связь между развитием цивилизации и энергией. Теперь мы понимаем, что растущее потребление энергии нельзя приравнять к эффективной адаптации, и что мы должны быть в состоянии остановить эту тенденцию, чтобы выйти из-под диктата закона максимальной энергии Лотки (1925). Это должно быть легче, учитывая очевидные признаки того, что максимизировать генерируемую мощность нецелесообразно.

Несомненно, более высокий уровень использования энергии сам по себе не гарантирует ничего, кроме большей нагрузки на окружающую среду (Smil 1991). Исторические свидетельства совершенно ясны. Более высокий уровень использования энергии не обеспечивает надежные поставки продовольствия (сжигавшая дрова царская Россия была экспортером зерна; СССР, углеводородная сверхдержава, импортировал зерно); он не дает стратегической безопасности (США были очевидно более безопасным местом в 1915 году, чем в 2015-м); он не является фундаментом политической стабильности (например, в Бразилии, Италии или Египте); он не обязательно ведет к более просвещенному правлению (его очевидно нет в Северной Корее или Иране); он вовсе не гарантирует значительного и массового роста стандартов жизни (в Гватемале или Нигерии).

Возможности для грандиозного перехода к менее энергоемкому обществу могут найти в первую очередь выдающиеся мировые потребители энергии и материалов в Западной Европе, Северной Америке и Японии. Многие способы экономии удивительно легко реализовать. Я согласен с коллегой (Basalla 1980, 40), который сказал: «если равенство энергии и цивилизации бесполезно и потенциально опасно, то необходимо его отбросить, поскольку оно обеспечивает предположительно научную основу против усилий принять стиль жизни, основанный на более низких уровнях потребления энергии. Если это обобщение истинно и говорит об интеллектуальном богатстве, то оно заслуживает более внимательного отношения, чем оно получало до сих пор».

Зная о колоссальной неэффективности использования ресурса – будь то энергия, пища, вода или металлы – современной цивилизацией, я всегда настаивал на более рациональных способах потребления. Такой курс имел бы глубокие последствия для оценки перспектив выокоэнергетичной цивилизации, но любые предложения по добровольному снижению использования определенного ресурса отвергаются теми, кто уверен, что бесконечный технический прогресс так и будет удовлетворять постоянно растущий спрос. В любом случае, невозможно количественно оценить вероятность того, что восторжествуют рациональность, сдержанность и скромность в использовании ресурсов, и того, что такой курс сохранится на долгое время.

Двумя главными характеристиками жизни всегда были расширение зоны обитания и рост сложности. Можем ли мы обратить вспять эти тенденции, перейдя к технически гибким, экологически оправданным способам использования энергии? Сможем ли мы продолжить эволюцию человека, сконцентрировавшись только на тех аспектах, которые не требуют максимизации энергетических потоков, сможем ли создать энергетически неизменную цивилизацию, которая будет существовать строго в ее солнечно-биосферных границах? Можно ли осуществить такой сдвиг без окончательного перехода к лишенной роста экономике и снижения численности населения мира? Для индивидуумов это может свестись к не менее революционному отделению социального статуса от уровня материального потребления. Создание общества нового типа будет особенно тяжелым для первых поколений, на долю которых выпадет сам переход. В более долгосрочной перспективе новый порядок также уничтожит один из источников прогресса на Западе – стремление к социальной и экономической мобильности. Или, может быть, новые технологические прорывы позволят нам прямо и эффективно использовать большую долю поступающего солнечного излучения и уменьшат нашу зависимость от множества предметов, создающих комфортные условия?

Современная энергетическая система является самоограниченной: на шкале исторического времени наша высокоэнергетичная цивилизация, эксплуатирующая накопленные запасы древнего излучения, превратившиеся в топливо, всего лишь интерлюдия даже в том случае, если сжигание этого топлива не повлияет негативно на окружающую среду. Наша цивилизация, в отличие от предшественниц, опиравшихся на использование почти мгновенных энергетических потоков, не в состоянии существовать тысячелетиями.

Окончательное истощение ископаемых энергий очень маловероятно потому, что сжигание угля и углеводородов является первичным источником антропогенного CO2 и использование всего доступного ископаемого топлива поднимет температуру тропосферы достаточно, чтобы растаял весь слой льда в Антарктиде, а уровень моря поднялся примерно на 58 м (Winkelman et al. 2015).

Учитывая, что большая часть населения нашей планеты живет в прибрежных районах, такой подъем окажет серьезное воздействие на цивилизацию. Доступные потоки возобновляемых энергий достаточно велики, чтобы избежать такой судьбы, но чтобы поддерживать – а для миллионов, живущих в бедных странах, поднять уровень использования энергии, мы должны их осваивать, трансформировать и запасать в объемах на порядок больших, чем сейчас. Эпохальный переход от глобальной энергетической системы, в которой доминирует ископаемое топливо, к новому порядку, основанному исключительно на возобновляемой энергии, связан с громадными (и недостаточно изученными) трудностями. Повсеместность использования ископаемого топлива, сила нашей от него зависимости, а также потребность в дальнейшем росте глобального потребления энергии означают, что даже самый энергичный проект такого перехода может быть осуществлен лишь за несколько поколений.

Полный переход потребует замещения ископаемого топлива не только как основного источника разных видов энергии, но и как критически важного источника сырья: для синтеза аммиака (около 175 Мт/г. в 2015-м, большей частью на удобрения для выращивания злаков) и других удобрений и средств агрохимии (гербицидов и пестицидов); для повсеместно распространенного пластика (общее производство составляет около 300 Мт/г.); металлургического кокса (сейчас требуется каждый год около 1 Гт коксующего угля, который используется не только как источник энергии, но участвует в процессе плавки в домнах, производящих около 1 Гт железа в год); смазочных материалов (необходимы для функционирования как стационарных, так и транспортных машин); дорожных материалов (недорогой асфальт).

Наша неспособность понять поведение сложных, обладающих множеством связей систем – взаимодействие биосферных процессов, производства энергии, экономической деятельности, технического прогресса, социальных изменений, политического развития, вооруженных конфликтов – делает любой конкретный сценарий (а их предлагается немало) отдаленного будущего чистой спекуляцией.

Достаточно легко очертить крайние варианты, в которых будущее предстает либо отчаянно плохим, либо экстатически светлым. Один из исследователей (Georgescu-Roegen 1975, 379) оставляет нам мало надежды: «Возможно, судьба человека – короткая, яркая, воодушевляющая и экстравагантная жизнь, а вовсе не долгое, не омраченное событиями растительное существование. И пусть другие виды – амебы, например – не имеющие духовных амбиций, унаследуют Землю, все еще купающуюся в изобилии солнечного света». Наоборот, технооптимисты видят будущее неограниченной энергии, от суперэффективных солнечных батарей или от ядерного синтеза, где человечество колонизирует другие планеты, подвергая их терраформированию по образу Земли. Но для будущего, к которому приложимы реальные прогнозы (два-четыре поколения, 50-100 лет) все это не более чем сказки.

Единственное, в чем можно быть уверенным – шансы на успех в беспрецедентном стремлении создать новую энергетическую систему, совместимую с долгосрочным выживанием высокоэнергетичной цивилизации, остаются неопределенными. Учитывая нашу степень понимания, эта задача может быть не более сложной, чем барьеры, которые мы не раз брали в прошлом. Но понимания, каким бы впечатляющим оно ни было, недостаточно. Нам нужен активный интерес к переменам, и можно повторить вслед за де Сенанкуром (1770–1846):

«Человек погибает. Это возможно, но позвольте нам сражаться, даже если мы погибаем; и если тот удел, которому мы обречены – ничто, то пусть он просто не упадет к нам в руки как награда» (Senancour 1901 [1804], 2:187).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК