Императивы энергетических потребностей и видов использования энергии

Сущностная роль энергии в физическом мире и в поддержании жизни отражена в эволюционном и историческом развитии. Доисторическое развитие человеческих обществ и растущая сложность высоких цивилизаций были отмечены бесчисленными энергетическими императивами. Наиболее фундаментальный физический лимит, бесспорно, объем входящего солнечного излучения. Этот поток поддерживает температуру планеты в рамках, подходящих для углеродной жизни, и дает энергию атмосферной циркуляции и водному циклу планеты. Температура, осадки, доступность питательных веществ являются ключевыми детерминантами продуктивности растений, но только часть синтезируемой биомассы съедобна. Эти факторы очерчивают базовые способы существования, плотность населения и социальную сложность всех кочевых обществ. Чаще всего таким группам приходилось быть всеядными. Большая часть их пищевой энергии поступала от собранных, имевшихся в изобилии семян (комбинирующих крахмалы с белками и маслами) и клубней (богатых углеводами).

Концентрированное изобилие и легкая доступность собираемых растений имели большее значение, чем их общая биомасса и разнообразие. Травянистые равнины и лесостепи предлагали лучшие условия для жизни, чем густой лес. Убийство крупных (мясистых и жирных) млекопитающих давало больший выход полезной энергии, охота на меньших животных почти всегда приносила меньшее энергетическое вознаграждение, чем собирание растений. Жиры были самыми желанными питательными веществами, их обычно не хватало. Их высокая энергетическая плотность обеспечивала удовлетворительное чувство насыщения. Эти энергетические императивы диктовали стратегии охоты и собирательства и внесли вклад в появление социальной сложности.

Пока мускулы человека, а позже и животных, оставались единственными первичными движителями, скорость любого труда определялась метаболическими императивами: скоростью переваривания пищи, базовыми метаболическими и ростовыми потребностями гомойотермных тел и механической эффективностью мускулов. Постоянный поток мощности от взрослых людей не мог превышать 100 Вт. Эффективность конвертации пищи в механическую энергию не могла превосходить 20–25 %. Только массовое сосредоточение людей или тягловых животных помогало преодолеть эти лимиты и, как свидетельствуют доисторические и античные монументальные сооружения, такие подвиги, требовавшие эффективного контроля и координации, периодически совершались обществами столь различными, как строители менгиров из Ирландии и Британии, египтяне первых династий и маленькое население острова Пасхи.

Агрессия, приводимая в движение человеческими мускулами, могла осуществляться либо в битве лицом к лицу, либо скрытной атакой с дальности не большей, чем пара сотен метров. Тысячелетиями убийство требовалось совершать, находясь рядом с тем, кого собираешься убить. Человеческая анатомия не позволяет лучнику приложить максимальную силу, когда вытянутую и согнутую руки разделяет больше 70 см. Это ограничивает натяжение, а следовательно, и дальность полета стрелы. Катапульты, заряжаемые многими руками, обеспечили увеличение массы метательных снарядов, но не дальности. Результат битвы лицом к лицу в конечном итоге определялся умением, опытом и случайностью.

Переход от кочевого образа жизни к земледелию произошел благодаря комбинации как социальных, так и связанных с энергией (в первую очередь с питанием) факторов, но последующая интенсификация оседлого земледелия может быть объяснена чисто энергетическими императивами (Boserup 1965,1976). Когда существующий способ производства пищи достигает физического лимита продуктивности, популяция либо стабилизируется в размере (с помощью контроля рождаемости или миграций), либо изобретает более эффективный способ производства пищи. Очертания и продолжительность последовательных шагов интенсификации значительно варьируются, но практически всегда для освоения большего фотосин-тетического материала требуются более высокие вложения энергии. И наоборот, большие урожаи способны поддержать большую плотность населения.

Интенсификация сельского хозяйства также требовала более высоких косвенных энергетических инвестиций: на выведение и прокорм тягловых животных, на создание или приобретение все более сложных инструментов и орудий, на такие долгосрочные инфраструктурные проекты как постройка террас, оросительных каналов, прудов, зернохранилищ и дорог. В свою очередь, для такой интенсификации нужны источники энергии, отличные от человеческих мускулов. Вспашка более тяжелых почв или невероятно сложна или вообще невозможна без тягловых животных. Ручной обмолот зерна очень трудоемок, поэтому были необходимы животные, а позже энергия воды и ветра, чтобы обрабатывать обильные урожаи. Доставка зерна на большие расстояния, в города, почти всегда обеспечивалась только с помощью животных, и иногда – ветра. Производство более надежных и более эффективных железных инструментов и орудий требовало древесного угля, без которого нельзя плавить руду

Ряд особых энергетических императивов придает характерную форму миру традиционного сельского хозяйства. Где в наличии нет большого количества доступных пастбищ и где вся пахотная земля используется для выращивания еды, там потребности человеческой энергии накладывают ограничения на производство пищи и, следовательно, на число крупных тягловых животных. Во всех других случаях (исключая Америку и Австралию) тягловых животных используют все больше и больше, но часто их кормят исключительно травой и пожнивными остатками. По мере того как растет производство зерна на душу населения, достаточное количество обрабатываемой земли может быть предназначено для выращивания высококачественного фуража: в США для него использовалось почти 25 % всех сельскохозяйственных территорий, в густонаселенных низинах традиционной Азии эта величина составляла обычно менее 5 %.

Интенсивность культивации, иными словами, энергетическая плотность производства пищи, тоже оказывала воздействие. В высокоинтенсивных рисоводческих обществах Азии, где использовались террасы и заливные поля на склонах, редко находилось место для пастбищ, и буйволы часто кормились прибрежной травой или даже водными растениями. По контрасту, наличие большого количества скота, лошадей и других домашних животных в богатых землей регионах Европы (и Северной Америки XIX века) оказало влияние как на плотность сельского населения, так и на организацию самих деревень. Изобилие пространства позволяло строить амбары и конюшни и запасать навоз перед тем как использовать его на полях.

Две агроэкосистемы воплощали противоположные черты – традиционные общества юга Китая на реке Янцзы, где доминировал рис, и смешанное земледелие Западной Европы, в значительной степени зависевшее от животных как в области питания (молоко и мясо), так и в области работы. Сельскохозяйственные общества доколумбовой Америки развивались под влиянием отличающихся энергетических императивов. Все остальное было похожим, но кукуруза, злак С4, приносила большие урожаи, чем любой ее конкурент, растущий на сухой земле (пшеница, овес, рожь – все злаки СЗ), и это преимущество повышалось, когда кукурузу возделывали одновременно с бобовыми: кукуруза и бобы составляли основу сельского хозяйства в Америке, за исключением высокогорных регионов Анд, где преобладали картофель и киноа. Кроме того, в Америке, благодаря отсутствию домашних животных, у людей оставалось больше времени и энергии для других задач.

Энергетические императивы, определявшие несельскохозяйственную активность и структуру традиционных обществ, варьировались от ограничений местоположения до проблем с эффективным управлением. Плавка металлов в большом масштабе производилась только с использованием энергии воды, что ограничивало расположение топок и плавильных печей горными районами, даже при возможности недорого перевозить руду и древесный уголь. Мощность тягловых животных и плохие дороги в значительной степени ограничивали объем прибыльной перевозки громоздких материалов по земле; водный путь был предпочтительным, строились каналы. Из-за неэффективных методов производства древесного угля (менее 20 % энергии дерева превращалось в бездымное топливо) вырубались большие площади лесов.

Управление отдаленными территориями, торговые и военные экспедиции сталкивались с трудностями не только из-за низкой скорости, но из-за ненадежности и наземного, и морского транспорта. Переход из Рима в Египет, крупнейшую житницу империи, мог занять всего неделю, а мог – три месяца и более (Duncan-Jones 1990). Неудачу Непобедимой Армады, пытавшейся атаковать Англию в 1588 году, можно приписать большей части ветру: или тому, что его не было, или тому, что он дул с неудачного направления (Martin and Parker 1988). И даже в 1800 году английские корабли должны были ждать, иногда неделями, чтобы правильный ветер позволил войти в залив Плимут-Саунд (Chatterton 1926).

Энергетические императивы оказали влияние на судьбы стран и регионов во время недавних энергетических переходов. Страны, имевшие сравнительно легкий доступ к топливу, которое можно было производить и доставлять с меньшими затратами энергии, чем ранее доминировавшие конкуренты, наслаждались более быстрым экономическим ростом, с его приятными спутниками в виде процветания и улучшения качества жизни. Первый пример, где преимущества такого рода достигли национального масштаба – Голландия с ее высокой зависимостью от торфа, пережившая Золотой век в семнадцатом столетии. Хотя более ранние оценки (De Zeeuw 1978) высокой годовой добычи торфа позже были пересмотрены (Unger 1984), нет сомнений, что этот вид молодого ископаемого топлива в то время был самым важным источником первичной энергии для страны. Только несколькими поколениями позже еще более масштабное преимущество такого рода проявилось в почти полной замене дерева и древесного угля в Англии битуминозным углем и коксом (King 2011). После 1870 года этот опыт значительно превзошла экономика США, сначала опиравшаяся на отличные угли, а позже – на углеводороды.

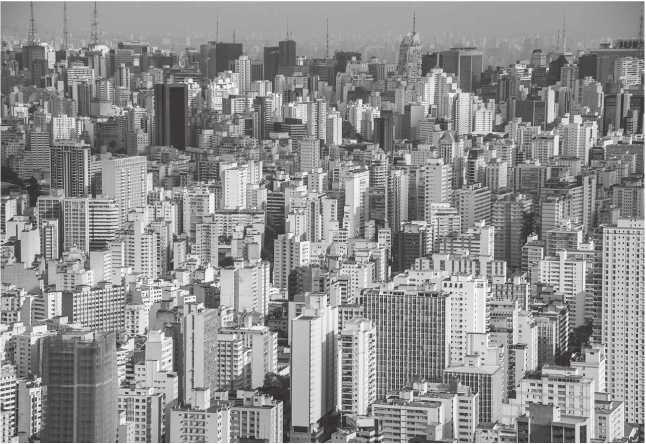

Без сомнений, последовательно завоеванные лидирующие позиции Голландской республики, Великобритании и США связаны с тем, что эти страны раньше других начали эксплуатировать топливо, доступное с небольшими вложениями полезной энергии (иначе говоря, с большим возвратом полезной энергии). Доминирование ископаемого топлива и электричества создало невиданный ранее уровень технического, и в значительной степени также экономического и социального единообразия (рис. 7.10). Даже базовый перечень универсальных элементов инфраструктуры высокоэнергетичной цивилизации окажется длинным: угольные шахты, нефтяные и газовые месторождения, тепловые и гидроэлектростанции, трубопроводы, порты, очистительные заводы, металлургические предприятия, заводы по производству удобрений, бесчисленные обрабатывающие, химические и производящие предприятия, железные дороги, многоуровневые шоссе, аэропорты, деловые центры сплошь из небоскребов, протяженные пригороды.

Рисунок 7.10. Крупнейший мегаполис Бразилии, Сан-Паулу, сфотографирован в 2013 году. Мегаполисы – идеальные примеры глобального единообразия, которое возникает благодаря высокому уровню использования топлива и электричества (Corbis)

Поскольку универсальные элементы инфраструктуры выполняют одинаковые функции, то и внешний облик их должен быть идентичным или очень похожим, а их созданием и управлением ими все чаще занимается сравнительно небольшое число компаний, обеспечивающих мировой рынок ключевыми машинами, процессами и ноу-хау. Два наиболее очевидных беспокоящих последствия зависимости от мощных потоков энергии – ограничение выбора (иными словами, невозможность отменить существующие практики, не вызвав при этом многочисленных и масштабных неурядиц) и деградация окружающей среды. Первый феномен лучше всего иллюстрирует невозможность ликвидировать высокоэнергетичные субсидии в современном сельском хозяйстве без фундаментальной трансформации всего социума.

Например, замена работающих на полях Америки полевых машин тягловыми животными потребовала бы поголовья лошадей и мулов как минимум в 10 раз большего, чем насчитывалось в начале XX века. Примерно 300 тысяч гектаров, или двойной объем всей пахотной земли США, пришлось бы отвести на выращивание корма, а массу горожан – переселить в сельскую местность. И не только богатые страны не могут вернуться к традиционному сельскому хозяйству без полномасштабной трансформации по доиндустриальному образцу: по причине самой высокой в мире интенсивности удобрения и орошения зависимость Китая от ископаемого топлива в производстве пищи еще больше.

Ограничение выбора является парадоксальным свойством мира, в котором доминирует то, что Жак Эллюль (1912–1994) назвал просто и всеобъемлюще la technique[18] «совокупность методов, рационально продуманных и имеющих абсолютную эффективность (для данной стадии развития) в каждой области человеческой деятельности» (Ellul 1954, xxv). Этот мир дает нам беспрецедентные блага и почти магическую свободу, но взамен современные общества должны не просто адаптироваться к нему, но подчиняться его правилам и структурам. Каждый человек сейчас зависит от этой «техники», но ни один не понимает ее во всей совокупности; мы просто следуем ее диктату в повседневной жизни.

Последствия не ограничиваются невежественным повиновением, поскольку растущая мощь технологий освобождает все большее количество людей от участия в производственных процессах, и только малая часть рабочей силы теперь требуется (со все растущей помощью компьютеров) для проектирования и изготовления предметов, предназначенных для массового потребления. В результате сейчас в продажах продукта занято гораздо больше людей, чем в его разработке, создании и усовершенствовании. В 1960 году 11 из 15 крупнейших компаний США (вверху списка стояли «Дженерал Моторе», «Форд», «Дженерал Электрик» и «Юнайтед Стейтс Стил») принадлежали к числу производителей, и на них работало более 2,1 млн человек; к 2010 году только два производителя, «Хьюлетт-Паккард» и «Дженерал Электрик», с числом работников около 600 тысяч, оказались в топ-15, а доминировали ритейлеры и сервисные компании (Walmart, UPS, «Мак-Доналдс», Yum, Target).

На основе всей этой информации логично представить развитие техники как процесс замещения углеродной жизни машинами (Wesley 1974). Эволюционные параллели между этими двумя совокупностями сущностей выглядят интригующе. Машины живые с термодинамической точки зрения, и их распространение происходит по законам естественного отбора: неудачные варианты не воспроизводятся, новые виды процветают, стремятся к максимальной поддерживаемой массе; успешные поколения становятся все более эффективными (вспомним впечатляющее падение соотношения масса/мощность), более мобильными и имеют более продолжительный срок службы. Эти параллели можно отбросить как забавную биоморфизацию, но доминирование машин остается неоспоримым фактом.

Они уже заменили обширные пространства естественных экосистем инфраструктурой, необходимой для их создания, передвижения и хранения (шахты, железные дороги, шоссе, фабрики, парковки); жизнь человека все в большей степени тратится на обслуживание машин; продукты их «метаболизма» вызывают обширную деградацию почв, воды и атмосферы; общая масса только автомобилей уже выше, чем всего человечества. Конечность запасов ископаемого топлива вряд ли остановит развитие машин. В ближайшей перспективе они могут адаптироваться и стать более эффективными, в долгосрочной – перейти на возобновляемые источники.

В любом случае, только фундаментально неправильное толкование четких геологических данных может дать повод для беспокойства, что из-за высокого потребления ископаемого топлива оно быстро закончится. Запасы ископаемого топлива – малая часть ресурсной базы, чье пространственное распределение и затраты на добычу (в текущих ценах и с существующими технологиями) известны достаточно подробно, чтобы оправдать коммерческое использование. Поскольку мы извлекаем более высокие доли первоначально доступных ресурсов, наилучшей мерой их доступности является стоимость производства предельной единицы минерала. Этот подход учитывает улучшение методов эксплуатации и нашу способность выплачивать цену восстановления. Впечатляющий рост добычи нефти из обильных сланцевых месторождений – благодаря комбинации горизонтального бурения и гидравлического разрыва (Smil 2015а) Америка после 2005 года вновь стала крупнейшим производителем нефти и газа – иллюстрирует громадные возможности, которые еще можно будет эксплуатировать.

Истощение ресурсов, таким образом, не столько вопрос актуального физического исчерпания, сколько проблема возрастания затрат до некомпенсируемого уровня. Если не считать некоторых исключений (таких как отказ от добычи угля в Голландии после открытия супергигантского газового месторождения Гронинген), можно заявить, что не бывает внезапного прекращения добычи ископаемого топлива, только медленное снижение и постепенный переход к новым источникам (британская угольная промышленность является идеальным образцом). Понимание этого является критическим для оценки перспектив цивилизации ископаемого топлива. Тот факт, что ископаемое топливо конечно, не подразумевает фиксированных дат физического истощения угля и углеводородов, и не означает быстрого повышения затрат на добычу этих ресурсов и, следовательно, необходимости стремительного перехода к следующей энергетической эпохе.

Оценки резервов и разведки ресурсов недостаточно, чтобы размышлять о будущем ископаемого топлива. Глобальный спрос и эффективность использования ничуть не менее важны: спрос (движимый комбинацией экономического и популяционного роста) может предсказуемо расти, но он в то же время очень гибок, и эффективность конверсии энергии, даже после многих поколений прогресса, остается далекой от идеала. Вследствие этого не столько беспокойство по поводу быстрого истощения ископаемого топлива – особенно ярко выраженное в работах сторонников неизбежного пика добычи нефти (Deffeyes 2001) – сколько пригодность биосферы к обитанию (в первую очередь глобальные изменения климата) является самой важной кратко- и долгосрочной проблемой, возникшей по причине зависимости мира от угля и углеводородов.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК