Европа

В Европе, как и в Китае, периоды сравнительно постоянного развития сменялись временами стагнации, и региональные вспышки голода в мирное время случались до XIX века. Но до XVII столетия европейское земледелие в целом уступало китайскому, оно всегда с опозданием осваивало приходящие с востока инновации. Греческое сельское хозяйство, о котором мы знаем мало, было определенно не столь впечатляющим, как на Ближнем Востоке. Римляне постепенно развили умеренно сложное сельское хозяйство, описание которого дошло до нас в трудах Катона (De agricultura), Варона (Rerum rusticarum libri III), Колумеллы (De re rustica) и Палладия (Opus agriculturae). Эти сочинения часто переиздавались и сохраняли важное значение до XVII века. Возможно, лучшее их собрание в одном томе с комментариями и примечаниями было опубликовано в 1737 году (Gesner 1735, White 1970; Fussell 1972; Brunner 1995).

В отличие от густонаселенных центральных районов Китая, где нехватка пастбищ и высокая плотность населения препятствовали увеличению численности домашних животных, европейское земледелие всегда в значительной степени опиралось на тягловую силу. Римское сельское хозяйство включало ротацию зерновых и бобовых, внесение компоста, вспашку по бобовым, которые использовались в качестве «зеленого навоза». Периодическое известкование (внесение мела или известняка) полей проводили для снижения кислотности почвы. По меньшей мере треть полей оставляли под паром.

Волы, часто подкованные, были главными тягловыми животными, плуги делали из дерева, сеяли вручную, а жали серпами. Механическая галльская жатка, описанная Плинием и изображенная на нескольких уцелевших барельефах, использовалась ограниченно. Молотили с помощью шагающих животных или цепами, урожаи были низкими и постоянно колебались. Реконструкции римского возделывания пшеницы в первые столетия нашей эры дают цифры между 180 и 250 часов человеческого труда (и около 200 часов животного труда) для получения типичного урожая всего лишь в 0,5 т/га. И даже при этом валовая энергоотдача, которая варьировалась большей частью между 30 и 40, была достаточно высокой (примечание 3.12).

Продуктивность европейского земледелия изменялась очень медленно, в течение тысячелетия между падением Западной Римской империи и началом большой европейской экспансии. В начале XIII века выращивание пшеницы осуществлялось все теми же неизменными средствами и не могло поддержать плотность населения выше, чем у додинастического Египта. Но Средние века вовсе не были периодом, лишенным важных технических инноваций (Seebohm 1927; Lizerand 1942; Slicher van Bath 1963; Duby 1968, 1998; Fussell 1972; Grigg 1992; Astill and Langdon 1997; Olsson and Svensson 2011).

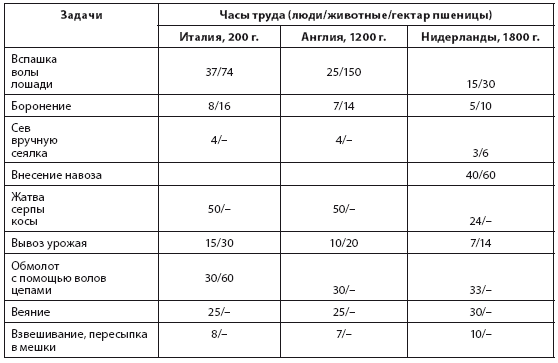

Примечание 3.12. Трудозатраты при выращивании пшеницы в Европе, 200-1800 годы

Источники: расчеты базируются на информации из Baars (1973), Seebohm (1927), White (1970), Stanhill (1976) и Langdon (1986).

Одной из важнейших стал хомут для тягловых лошадей. Большей частью именно в результате его появления лошади начали заменять волов в качестве главного рабочего животного в наиболее богатых регионах континента. Но переход был очень медленным, потребовались столетия, чтобы он завершился. В самых продвинутых районах Европы он растянулся от одиннадцатого века, когда подковы и хомут прочно вошли в обиход, до шестнадцатого. Хорошо документированный прогресс в Англии показывает, что лошади составляли только 5 % всех находящихся в собственности тягловых животных во время составления «Книги судного дня» (1086), но 35 % из них были в крестьянском владении. К 1300 году, эти цифры выросли соответственно до 20 % и 45 %, и после периода стагнации лошади составили большинство среди тягловых животных, но только к концу XVI столетия.

Относительное изобилие данных по Англии показывает нам всю сложность этого перехода. Долгое время лошади просто заменяли одного из волов, другой же задавал темп в смешанной упряжке. Принятие лошадей имело четкий региональный паттерн (Восточная Англия была далеко впереди всей остальной страны), и владельцы маленьких участков земли куда охотнее использовали лошадей в хозяйстве. Различия в превалирующем типе почв (для глинистой лучше подходят волы), доступности фуража (обширные пастбища лучше для лошадей) и удаленности рынков, где можно добыть хороших рабочих животных и продать мясо (близость к городам лучше для лошадей) определяли окончательный результат. Оказывали свое воздействие и такие факторы как консерватизм и нежелание перемен, стремление снизить операционные издержки и новаторский дух. Переход был в значительной степени задержан неудачными плугами и слабостью средневековых лошадей.

Комбинация широких деревянных подошв обуви, тяжелых деревянных колес и больших деревянных же плугов с отвалом создавала колоссальное трение. Для вспашки сырой почвы порой использовали от четырех до шести животных, волов или лошадей, чтобы справиться с сопротивлением. Несмотря на сравнительную неэффективность, сочетание плоского отвального плуга и большого количества животных (с все большей долей лошадей) обеспечило значительное расширение обрабатываемых земель. Разделяя землю на поднятый отвал и находящуюся ниже борозду, отвальной плуг создавал условия для эффективного искусственного дренажа. Хотя он был определенно не таким эффективным, как в случае с чинампами, эта форма контроля излишков воды на поле имела куда более серьезные последствия. Отвальная вспашка открыла заболоченные равнины Северной Европы для культивации пшеницы и ячменя, злаков, родившихся в сравнительной сухом климате Ближнего Востока.

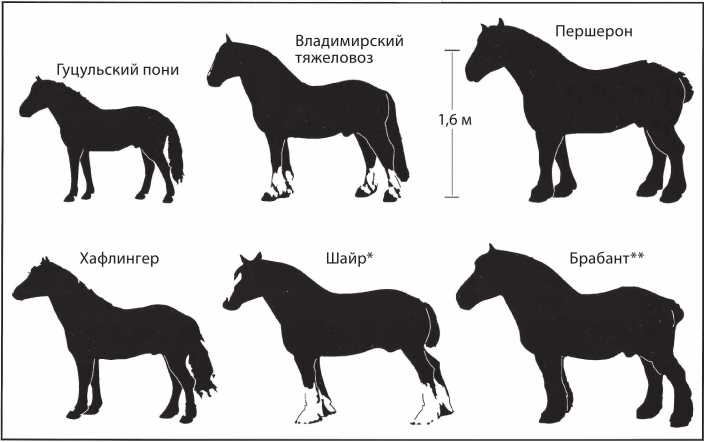

К концу Средних веков граница германских поселений отмечала крайнюю восточную точку распространения этой технологии. Просторные равнины между Северным морем и Уралом таким образом стали обрабатывать только к XIX веку, и к этому же времени относится появление отвального плуга на большей части Балкан. Очевидно, что его освоение стало революционным изменением, обеспечившим агрономический прогресс в северо-западной и центральной Европе и в районе Балтийского моря, и ключевым фактором постоянного сельскохозяйственного процветания холодных и сырых равнин. Мощные тягловые лошади, обычные для европейских ферм и дорог XIX века, появились в результате многих поколений селекции (Villiers 1976), но прогресс шел медленно, и средневековые лошади были едва крупнее своих предков римской эпохи (Langdon 1986). Даже в конце Средневековья большая часть животных была не выше 13–14 ладоней, тягловая сила лошади начала значительно расти только после того, как эта величина достигла 16–17 ладоней, а вес 1 тонны, что в большей части Западной Европы произошло в течение XVII века (рис. 3.13).

Рисунок 3.13. Европейские тягловые животные варьировались от маленьких; напоминающих пони коней менее двенадцати ладоней (1,2 м) в холке до высоких (более 16 ладоней), могучих лошадей с весом около 1 тонны. Силуэты животных базируются на данных из Silver (1976), приведены к единому масштабу

Шайр[1]

Брабант[2]

Это объясняет мнение времен английского Средневековья, что лошади бесполезны на тяжелой глинистой почве. По контрасту, мощные тягловые животные XIX века отлично показывали себя на сырых участках, в тяжелой глине и на неровном грунте. На протяжении XIX века пара хороших лошадей без труда выполняла за день на 25–30 % больше работы, чем упряжка из четырех волов. Подобное увеличение скорости имело следующие положительные последствия: более частая обработка существующих полей (особенно вспашка находящейся под паром земли с целью истребления сорняков), распространение растениеводства на новые земли и освобождение времени для других видов деятельности. В большей части регионов Европы ротация злаков могла обеспечить достаточный объем фуража, чтобы содержание двух лошадей обходилось дешевле, чем четырех волов. Учитывая невысокую скорость перехода от волов к лошадям, значительные региональные флюктуации в продуктивности сельского хозяйства и постоянные низкие урожаи основных зерновых, мы не можем достоверно определить, как эта продуктивность все же увеличивалась благодаря растущему числу тягловых лошадей.

Превосходство лошадей стало очевидным, только когда более мощные животные составили большую часть поголовья и их начали использовать при куда более интенсивном земледелии XVII и XVIII веков. В области транспорта преимущества лошадей были признаны намного раньше. А кроме того, рабочие лошади представляли собой значительный энергетический вызов. Тяжелая работа, ставшая возможной с появлением хомута и подков, требовала куда лучшего корма, чем просто трава или солома, которых хватало для скота. Мощные тягловые животные нуждались в концентрированной пище, в зерновых и бобовых. Таким образом, требовалось интенсифицировать земледелие, чтобы обеспечить не только людей, но и животных, и интенсивное сельское хозяйство появилось в регионах, где плотность населения была еще слишком низка, чтобы спровоцировать его возникновение без необходимости в фураже.

Изобилие исторических данных о ценах позволяет реконструировать долговременные тенденции продуктивности для целого ряда стран (Abel 1962). Естественно, существовали значительные региональные отличия, но крупномасштабные циклические флюктуации видны четко. Времена сравнительного преуспевания (1150-1300-е годы, XVI век и 1750-1850-е годы) были отмечены превращением значительных территорий лесов и болот в поля. В эти периоды также начиналась колонизация отдаленных регионов, культивация разных пищевых растений, способных разнообразить рацион питания. Периоды значительных экономических кризисов и войн приносили голод и большие потери, поля и деревни забрасывались (Centre des Recherches Historiques 1965; Beresford and Hurst 1971). Эпидемии и войны стали причиной значительной убыли населения в XIV веке. В первые десятилетия XV века в Европе оставалась едва треть населения по сравнению с 1300 годом, а Германия потеряла две пятых от численности крестьян между 1618 и 1648 годами.

Неуверенность оставалась постоянным атрибутом европейского сельского хозяйства до конца XVIII в., и отчаянное положение крестьян было очевидно даже в богатых регионах Европы в первые десятилетия девятнадцатого. Один из путешественников (Cobbett 1824, 111), ездивший по Франции в 1823 году, сообщает о своем изумлении при виде того, как «женщины разбрасывают навоз собственными руками», и отмечает, что инструменты на французских полях «выглядят как те… которые использовали в Англии много лет, возможно, столетие назад».

Но вскоре интенсивное земледелие стало нормой в большей части атлантической Европы. Его признаком был постепенный отказ от оставления земли под паром и общее принятие одной из стандартных схем севооборота. Культивация картофеля широко распространилась после 1770 года, поголовье домашнего скота выросло, удобрение навозом стало обычным делом. Во Фландрии XVIII века ежегодное внесение навоза, человеческих отходов, жмыха и пепла доходило до 10 т/га (Slicher van Bath 1963). Нидерланды в то время стали лидером по продуктивности сельского хозяйства. Около 1880 года на голландских фермах в качестве основного злака выращивали пшеницу, а кроме нее ячмень, овес, рожь, бобы, горох, картофель, рапс, клевер и зеленый фураж; менее 10 % земли оставалось под паром, и существовала тесная интеграция с разведением скота (Baars 1973).

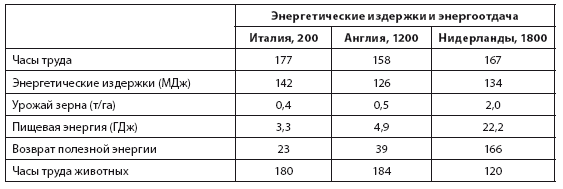

Количество часов труда, необходимого для обработки гектара пшеницы в Голландии, мало изменилось по сравнению со Средними веками или даже римской эпохой, но лучшие параметры растений и интенсивное удобрение обеспечивали урожай почти в четыре раза больший, чем несколько столетий назад. В результате полезная энергоотдача голландского земледелия начала XIX века была 160-кратной по сравнению с менее чем 40-кратной энергоотдачей выращивания пшеницы в средневековой Англии, и с менее чем 25-кратной энергоотдачей в римском зерновом земледелии в Италии около 200 года (примечание 3.13).

Примечание 3.13. Энергетические издержки и энергоотдача при возделывании пшеницы в Европе, 200-1800 годы

Источники: расчеты базируются на информации из Seebohm (1927), White (1970), Baars (1973), Stanhill (1976), Langdon (1986) и Wrigley (2006).

Интенсификация сельского хозяйства продолжилась в большей части европейских стран после вызванного перепроизводством спада в начале XIX столетия. Прекрасные примеры прогресса того времени можно обнаружить в Германии (Abel 1962). В 1800 году около четверти германских полей лежали под паром, но эта доля снизилась до менее чем 10 % к 1883 году. Среднее потребление мяса на душу населения было менее 20 кг до 1820 года, но составило почти 50 кг к концу века. Ранний трехпольный севооборот сменился несколькими вариантами четырехпольного, в одном из них, популярном норфолкском севообороте, после пшеницы сажали репу, потом ячмень и клевер. За этой схемой следовал уже шестипольный севооборот. Внесение в почву сульфата кальция, известняка или негашеной извести позволяло корректировать кислотность почвы, и эта практика стала общей в зажиточных регионах.

Более удобные инструменты на протяжении XIX века появлялись намного чаще, и этот процесс сопровождался увеличением поголовья домашнего скота: между 1815 и 1913 годами общее количество лошадей, волов и ослов (в лошадином эквиваленте) выросло на 15 % в Великобритании, на 27 % в Нидерландах и на 57 % в Германии (Kander and Warde 2011). К 1850 году урожаи увеличились в каждом важном сельскохозяйственном регионе, и быстро совершенствующееся сельское хозяйство эффективно поддерживало столь же быстро растущее городское население. После веков колебаний плотность населения в наиболее интенсивно возделываемых регионах континента – Нидерланды, некоторые области Германии, Франция и Англия – достигла 7-10 чел./га пахотной земли к 1900 году. Этот уровень отражал значительный приток энергии, полученной непрямым способом через механизмы и удобрения, произведенные с помощью угля. Европейское земледелие конца XIX века стало гибридной энергетической системой: оно все еще в значительной степени зависело от одушевленных первичных движителей, но получало все больше преимуществ от использования энергии ископаемого топлива.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК