Наземный транспорт

Ходьба и бег, два естественных способа человеческого передвижения, преобладали в доиндустриальных обществах. Энергетические затраты, средние скорости и максимальные дневные дистанции всегда зависели в первую очередь от индивидуальной готовности и ландшафта (Smil 2008а). Затраты были больше при скоростях как выше, так и ниже оптимума в 5–6 км/ч, а при движении по неровной поверхности, грязи или глубокому снегу они увеличивались в среднем на 25–30 %. Перемещение вверх по склону сопровождается затратами, которые определяются как градиентом, так и скоростью, и исследования показывают почти линейное увеличение в энергетических потребностях в соответствии с широким спектром скоростей и уровня наклона (Minetti et al. 2002).

Бег требует выхода мощности между 700 и 1400 МВт, что в 10–20 раз больше, чем при базовом обмене веществ. Медленно бегущий человек весом в 70 кг произведет 800 Вт; мощность опытного марафонца, одолевшего дистанцию (32,195 км) за 2,5 часа, в среднем составит около 1300 Вт (Rapoport 2010); и когда Уссейн Болт установил мировой рекорд на стометровке в 9,58 с, максимальная мощность (несколько секунд при беге и в то время, когда его скорость составляла половину от максимума) была

2619,5 Вт, то есть 3,5 лошадиных силы (Gomez, Marquina and Gomez 2013). Энергетические затраты человека при беге сравнительно высокие, но как уже отмечалось (глава 2), люди обладают уникальной способностью почти полностью отделять эти затраты от скорости (Carrier 1984). Исследователи (Arellano and Kram 2014) показали, что поддержка веса тела и толкание его вперед требуют около 80 % всех энергозатрат при беге; сгибание ног – около 7 %, поддержание бокового баланса – около 2 %; но размахивание руками снижает общие затраты примерно на 3 %.

Современные показатели в беге постоянно росли на протяжении XX века (Ryder, Carr and Herget 1976), и они безо всяких сомнений выше, чем лучшие исторические достижения. Но нет недостатка в выдающихся примерах бега на длинные дистанции и в доиндустриальных обществах. Забег Фидиппида из Афин в Спарту прямо перед битвой при Марафоне в 490 году до н. э. стал образцом беговой выносливости. Фидиппид преодолел дистанцию в 240 км всего за два дня (средний выход мощности, предполагая вес бегуна в 70 кг, был около 800 Вт, чуть больше одной лошадиной силы) только для того, чтобы сообщить, что спартанцы отказали в помощи.

Одомашнивание лошадей не только ввело в оборот новый, более мощный и быстрый персональный транспорт, оно ассоциируется с распространением индоевропейских языков, бронзовой металлургии и новых способов ведения войны (Anthony 2007). На лошадях ездили верхом задолго до того, как появилась упряжь; начало этой практики прослеживается до азиатских степей середины 2-го тысячелетия до н. э. Но есть версия (Anthony, Telegin and Brown 1991), что все началось много ранее, около 4000 года до н. э., среди людей среднестоговской культуры на территории современной Украины.

Эта версия базируется на не доказанной до сих пор гипотезе о разнице между малыми коренными зубами у диких и домашних лошадей; у животных, ходивших в узде, другая картина скашивания и стирания на микрофотографиях зубов. Схожим образом использовали (Outram and co-workers 2009) повреждения от взнуздывания (и другие свидетельства) для доказательства того, что первое одомашнивание лошади произошло у людей ботайской культуры и что на некоторых животных ездили верхом. При ходьбе взнузданные животные были не быстрее человека, но рысь (свыше 12 км/ч) и галоп (до 27 км/ч) позволяли покрывать дистанции, которые потребовали бы от человека значительных усилий. Галопирующая лошадь дает большой выигрыш в силе: ее мускульная работа сокращается наполовину посредством сохранения и возвращения энергии эластичного натяжения в похожих на пружины мускулах и сухожилиях (Wilson et al. 2001).

Опытный всадник на подходящем животном мог проехать 50–60 км/день, а меняя лошадей в случае экстренной ситуации, можно было одолеть и 100 км. Максимально длинные для Средних веков дистанции ежедневно проезжали всадники из монгольского яма (почтовой службы; Marschall 1993), а Буффало Билл (1846–1917) утверждал, что, будучи молодым сотрудником службы Pony Express, он проехал, после того как его напарника убили, 515 км за 21 час 40 минут, использовав 21 лошадь (Carter 2000). Исследования показали (Minetti 2003), что типичная эффективность работавших на больших расстояниях служб была тщательно оптимизирована. Почтовые службы предпочитали среднюю скорость в 13–16 км/час и дневную дистанцию в 18–25 км на одно животное, чтобы минимизировать риск гибели лошадей. Этот оптимум соблюдался и в Персии во времена царя Кира, установившего регулярное сообщение между Сузами и Сардисом после 550 года, а также монгольскими ямщиками XIII века и фирмой Overland Pony Express, которая обслуживал Калифорнию до создания телеграфа и железной дороги.

Но поездка на лошади всегда была серьезным вызовом для человека. Поскольку в передней части тела лошади сосредоточено три пятых ее веса, единственный способ сделать так, чтобы совпали вертикальные проекции центров тяжести у животного и всадника – сесть впереди. Но прямая передняя посадка помещает центр тяжести всадника много выше, чем у лошади. Это провоцирует быстрые рычажные колебания наездника, если лошадь резко ускоряется, прыгает или останавливается. Таким образом, наиболее эффективная позиция требует, чтобы центр тяжести всадника находился не только впереди, но и низко.

Типичная жокейская стойка («обезьяна на палке») – лучший способ добиться такого положения. Любопытно, что эта посадка окончательно установилась только в конце XIX века благодаря Фредерико Каприлли (Thomson 1987). Обнаружено (Pfau and co-workers 2009), что результаты крупных скачек улучшились на 7 % около 1900 года, когда такую посадку начали активно применять. Она изолирует всадника от колебаний скакуна: очевидно, что лошадь поддерживает вес наездника, но не заставляет его качаться при каждом цикле движений. Поддержание жокейской посадки требует значительных усилий, что подтверждено сердечным ритмом, близким к максимальному, у жокеев во время забегов. Эта позиция, используемая в несколько преувеличенном виде в современном конкуре, радикально отличается от стилей верховой езды, зафиксированных в скульптурах и на картинах. По разным причинам всадники сидели слишком близко к хвосту, и максимально эффективное передвижение было невозможным. Наездники классической эпохи находились еще в худшем положении, поскольку у них не было стремян. Только с их появлением в раннесредневековой Европе стали возможными рыцарские турниры.

Простейший способ транспортировать грузы – переносить их. Там, где не было дорог, люди зачастую справлялись с этой задачей лучше животных: низкая эффективность компенсировалась легкостью погрузки и разгрузки, умением двигаться по узким тропам и карабкаться по склонам. По этой же причины ослы и мулы с корзинами часто превосходили лошадей: более устойчивые на неровных тропах, с более твердыми копытами, выносливые и требующие меньше воды. Самый эффективный способ переноски состоит в помещении центра тяжести груза над центром тяжести носильщика, но балансирование ноши не всегда практично. Шесты, прикрепленные к плечам, и деревянные ярма, увешанные мешками или ведрами, лучше всего подходят для переноски. Переходы на длинные расстояния по пересеченной местности лучше всего совершать с заплечными мешками, снабженными наплечными и наголовными ремнями. Шерпы Непала, транспортирующие грузы гималайских экспедиций, считаются лучшими носильщиками. Они могут поднять от 30 до 35 кг (примерно половина веса тела) в базовый лагерь, и менее 20 кг на более крутых склонах в разреженном воздухе выше него.

Как уже отмечалось, римские грузчики (saccarii), перегружавшие египетское зерно в гавани Остии с кораблей на баржи, носили мешки по 28 кг на короткие дистанции. В легком варианте традиционного китайского паланкина на одного клиента приходятся два носильщика, то есть примерно по 40 кг на каждого. Подобные грузы составляют до двух третей веса тела того, кто их несет, и скорость переноски не превышает 5 км/ч. В относительных терминах люди лучше справлялись с переноской, чем животные. Типичная ноша составляла только около 30 % от веса животного (обычно от 50 до 120 кг) на равнине и 25 % в горах. Человек с помощью колеса мог передвигать груз, превышающий его самого по весу. Зафиксированные рекорды в более чем 150 кг относятся к китайским тачкам, где груз помещался прямо над осью колеса. Европейские тачки, с их нецентрованным колесом, обычно нагружали не больше чем на 60-100 кг.

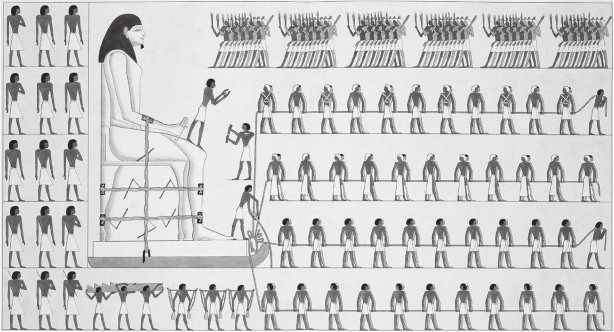

Массовое приложение человеческого труда, в котором помогали простые механические устройства, могло обеспечивать выполнение удивительно сложных задач. Несомненно, наиболее затратной транспортной задачей в традиционных обществах было перемещение огромных строительных блоков или готовых компонентов к месту строительства. Блоки добывали в карьерах, передвигали и использовали в строительстве в каждой высокой культуре древности (Heizer 1966). Несколько изображений, дошедших до нас с тех времен, показывают, как тогда справлялись с подобной работой. Определенно, самым впечатляющим из них является часть уже упомянутой египетской росписи из гробницы Джехутихотепа в Эль-Берше, датированной 1880 годом до н. э. (Osirisnet 2015). Сцена изображает 166 человек, которые тащат колоссальную статую на салазках, при этом работник поливает дорогу впереди жидкостью из кувшина (рис. 4.17). Смазка уменьшала трение наполовину, и совместный труд, дававший пиковую мощность в 30 кВт, позволял двигать груз до 50 тонн. Но даже эти цифры были значительно превзойдены в некоторых доиндустриальных обществах.

Строители-инки использовали громадные полигональные камни неправильной формы, чьи выглаженные бока сходились с ошеломляющей точностью. Чтобы затащить на рампу блок весом 140 тонн, самый тяжелый в Ольянтайтамбо в южном Перу, потребовались координированные усилия 2400 человек (Protzen 1993).

Пиковая мощность этой группы в короткие моменты могла достигать 600 кВт, но мы не знаем, как была организована логистика такого мероприятия. Как удалось запрячь более чем 2 тысячи человек, чтобы они тянули совместно? Как они поместились в границах узких (6–9 м) рамп инков? И как люди в древней Бретани управились с менгиром Эр-Грах (Niel 1961), который весит 340 тонн и является крупнейшим камнем, поднятым в Европе в мегалитическую эпоху, мы тоже не знаем.

Рисунок 4.17. Перемещение массивной (высота 6,75 м, вес более 50 т) алебастровой статуи Джехутихотепа, номарха нома Унут (Osirinet 2015). Рисунок восстановлен по поврежденной настенной росписи в гробнице Джехутихотепа в Эль-Берше, Египет (Corbis)

Лошади могли реализовать свое превосходство только при наличии хороших подков и удобной упряжи. Эффективность наземного транспорта также зависела от успехов в снижении трения и от достижения высоких скоростей. Состояние дорог и конструкция средств транспорта были в этом отношении двумя решающими факторами. Различие в энергетических потребностях между передвижением груза по гладкой, твердой, сухой дороге и по неровной земляной поверхности было очень значительным. В первой ситуации нужна сила только в 30 кг, чтобы переместить груз в 1 тонну, во второй может потребоваться в пять раз больше, а на песчаной или болотистой почве – в 7-10 раз больше. Смазка для осей (говяжий и растительный жир) использовалась по меньшей мере со II тысячелетия до н. э. В кельтских бронзовых опорах имелись внутренние канавки, где находились цилиндрические деревянные подшипники, уже в I веке до н. э. (Dowson 1973). Китайские шариковые подшипники могли быть еще более древними, но точно наличие шариковых подшипников отмечено в документах только в Европе начала XVII века.

Дороги в древних обществах были чаще всего грунтовыми, и в разные времена года они превращались в болотистые канавы или пыльные тропы. Римляне, начав с Аппиевоей дороги (Via Appia) из Рима в Капую в 312 году до н. э., вложили огромное количество труда и организационных усилий, чтобы создать обширную сеть дорог с твердым покрытием (Sitwell 1981). Качественные римские viae состояли из слоев гравийного бетона, булыжников, или закрепленных раствором каменных плит. К правлению Диоклетиана (285–305) римская система дорог (cursus publicus) выросла до 85 тысяч километров. Общие затраты энергии на все предприятие равнялись как минимум миллиарду трудодней. Но эта громадная цифра не кажется неправдоподобной, если разложить ее на века непрерывного строительства (примечание 4.12). В Западной Европе римские достижения в дорожном строительстве были превзойдены только в XIX веке, а в восточных регионах континента – лишь в двадцатом.

Примечание 4.12. Энергетические затраты при строительстве римских дорог

Если мы предположим, что типичная римская дорога была лишь 5 м шириной и 1 м глубиной, то создание 85 тысяч километров магистральных дорог, после первичного удаления как минимум 800 Мм3 земли и камня, потребовало бы перемещения около 425 Мм3 песка, гравия, бетона и камня для дорожного полотна, насыпей и канав. Допустив, что работник может управиться только с 1 кубометром строительного материала в день, мы можем рассчитать, что задачи по добыче, обработке и перемещению камней, копанию песка для фундаментов, канав и дорожного полотна, подготовки бетона и раствора, а также укладки дороги в сумме требуют около 1,2 млрд трудодней.

Даже если поддержание в должном порядке и ремонт дорог увеличат эту цифру втрое, то пропорциональное ее разложение на 600 лет строительства даст в результате ежегодное среднее в 6 миллионов трудодней, эквивалент работы 20 тысяч строителей. Это представляет (при 2 МДж/сут.) годовые инвестиции энергии почти 12 ТДж труда.

Мусульманский мир не имел ничего сравнимого с римскими cursus publicus, хотя коммуникации в его пределах были интенсивными (Hill 1984). Далеко разбросанные города и страны соединялись караванными маршрутами, которые технически были всего лишь тропами. Грузовые верблюды заменили собой колесный транспорт в пустынном регионе между Марокко и Афганистаном. Процесс замены, который предшествовал мусульманским завоеваниям, был обусловлен в основном экономическими императивами (Bulliet 1975). По сравнению с волами, вьючные верблюды не только быстрее и мощнее, они также более выносливы и живут дольше, могут идти по более грубой почве, существовать на худшем фураже и переносят долгие периоды без воды и пищи. Экономические преимущества увеличились с введением североарабского седла между 500 и 100 годами до н. э. Седло позволило с удобством ездить верхом и перевозить грузы и ускорило процесс исчезновения телег в пустынной части Старого Света.

Инки, укрепляя свою империю в XIII–XIV веках, построили впечатляющую сеть дорог благодаря трудовой повинности. Общая их длина достигала около 40 тысяч километров, включая 25 тысяч километров всепогодных дорог, пересекающих дренажные трубы и мосты и оборудованных указателями расстояний. Из двух главных королевских дорог одна, вьющаяся через Анды, имела покрытие из камня. Ее ширина варьировалась от 6 метров на речных террасах до всего лишь 1,5 м там, где она шла через скалы (Kendall 1973). Лишенная каменной поверхности дорога у побережья была 5 метров в ширину. Дороги у инков не были предназначены для колесного транспорта, по ним двигались лишь караваны людей и вьючных лам, несущих 30–50 кг груза на животное и проходивших менее 20 км/сут.

Во времена династий Цинь и Хань китайцы построили обширную систему дорог общей длиной около 40 тысяч километров (Needham et al. 1971). Созданная примерно в то же время римская сеть была длиннее и имела большую дорожную плотность на единицу территории, да еще могла похвастаться лучшим покрытием. Вот так Стаций (Mozley 1928, 220) в своей Silvae описал строительство Домициановой дороги в 90 г н. э.: «Первым делом они приготовили колеи и разметили границы дороги, и затем извлекли землю до нужной глубины; потом заполнили ров другим материалом и приготовили основу для изогнутого гребня дороги, во избежание того, чтобы почва не раздалась в сомнительных местах под весом перегруженных камней; затем связали блоками, поставленными тесно на обеих сторонах, и часто вбитыми клиньями. О, как много людей работают вместе! Некоторые валят лес и очищают склоны гор, другие вырубают балки и обтесывают валуны с помощью железа, третьи скрепляют камни и переплетают работу с запеченным песком и грязным туфом; иные же каторжной работой осушают водоемы и отводят малые потоки».

Китайские дороги строились путем забивания голыша и гравия с помощью металлических трамбовщиков. Это обеспечивало более эластичное, но менее стойкое покрытие, чем на лучших римских дорогах. Прекрасная почтовая служба пережила упадок династии Хань, но наземная транспортировка товаров и людей почти всюду исчезла. Только в некоторых частях страны упадок удалось преодолеть с помощью перевозок по каналам. Телеги, запряженные волами, и колесные тележки перемещали большую часть товаров. Люди и в XX веке все еще ездили в двухколесных экипажах и паланкинах. Упоминание о первых телегах дошло до нас из шумерского города Урука (3200 год до н. э.). У них были сплошные колеса диаметром до метра, изготовленные из дерева. Такие колеса довольно быстро распространились по различным культурам (Piggott 1983). Некоторые ранние колеса вращались вокруг зафиксированной оси, другие – вместе с ней. Дальнейшая эволюция пошла в сторону более легких, свободно поворачивающихся колес со спицами (в начале второго тысячелетия до н. э.) и способной двигаться передней оси у экипажа с четырьмя колесами, что обеспечило возможность резких поворотов.

Неэффективно запряженные лошади на плохой дороге двигались медленно даже если везли сравнительно малый груз. Максимальные возможности для римских дорог IV века составляли 326 кг для почтовой телеги с лошадьми и 490 кг для более медленной, запряженной волами (Hyland 1990). Низкие скорости ограничивали дневной пробег до 50–70 км для экипажа с пассажирами на хорошей дороге, 30–40 км для более тяжелого грузового фургона, который везли лошади, и еще в два раза меньше – если его тащили волы. Человек с тележкой мог одолеть примерно 10–15 километров за день. Конечно, куда большие дистанции покрывали гонцы на быстрых лошадях: зафиксированный максимум для римских дорог составлял около 380 км/день. Низкие скорости и малые возможности наземного транспорта приводили к большим затратам, что иллюстрируется цифрами из edictum de pretis Диоклетиана. В 301 году дороже стоило перевезти зерно на 120 км по дороге, чем переправить его на корабле из Египта в Остию, морские ворота Римской империи. После того, как египетская пшеница прибывала в порт Остии (в 20 километрах от столицы империи), ее перегружали на баржи и перемещали их против течения Тибра вместо того, чтобы везти зерно в запряженных волами телегах.

Схожие ограничения оставались во многих обществах до XVIII века. Например, в начале века определенные товары было дешевле доставить в Англию морем из Европы, чем привезти сушей из отдаленных районов страны. Путешественники описывали состояние британских дорог как варварское, отвратительное, мерзостное и адское (Savage 1959). Дожди и снега делали непроходимыми грунтовые и плохо уложенные гравийные дороги, часто из-за малой ширины по ним можно было только перевозить грузы. Дороги в континентальной Европе были не лучше, и упряжные лошади, работавшие группами от четырех до шести животных, жили в среднем меньше трех лет. Фундаментальные улучшения начались только после 1750 года (Ville 1990). Сначала они включали расширение дорог и обеспечение хорошего дренажа, а позже – укрепление покрытия с помощью более стойких материалов (гравий, асфальт, бетон). Тяжелые европейские кони наконец смогли показать свои превосходные тягловые качества. К середине XIX века максимальный разрешенный груз во Франции увеличился почти до 1,4 тонны, в четыре раза больше, чем в римские времена.

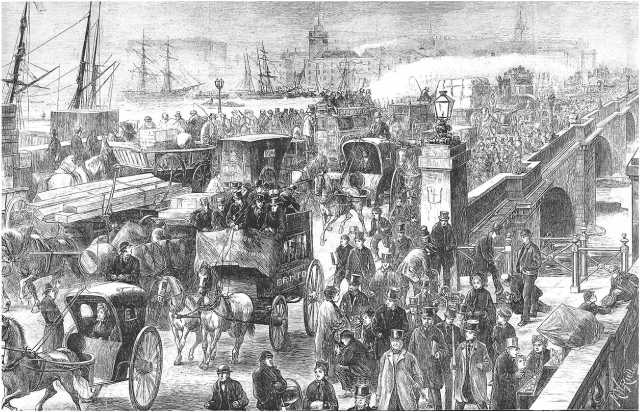

В городском транспорте пик важности лошадей пришелся на эру паровозов, между 1820-ми годами и концом XIX века (Dent 1974). В то время как железные дороги взяли на себя перевозки на большие дистанции, тягловый транспорт стал доминировать во всех быстро растущих городах Европы и Северной Америки. Паровые двигатели на самом деле повысили уровень использования лошадей (Greene 2008). Грузы для железных дорог требовалось собрать и привезти на станцию с помощью движимых животными телег. Обойтись без них не удавалось и при доставке продуктов и сырья из пригородов. Городское изобилие предполагало большое количество частных экипажей, кэбов и омнибусов (впервые в Лондоне появились в 1829 году), а также телег с товарами (рис. 4.18).

Рисунок 4.18. Гравюра из Illustrated London News от 16 ноября 1972 года, точно отражающая плотность движения запряженных лошадьми экипажей (кэбы, омнибусы, тяжелые телеги) в быстро индустриализирующихся городах Европы конца XIX века

Конюшни для содержания лошадей, помещения для хранения запасов сена и соломы занимали значительную часть городского пространства (McShane and Tarr 2007). К концу правления королевы Виктории в Лондоне было 300 тысяч лошадей. Градостроители в Нью-Йорке думали над созданием пояса пригородных пастбищ, чтобы держать там лошадей между часами пик, когда транспорт наиболее востребован. Прямые и косвенные энергетические затраты на городской тягловый транспорт – зерно и сено, кормежка и уход за животными, изготовление подков, упряжи и телег, утилизация навоза – были одной из крупнейших статей энергетического баланса городов конца XIX века. Но доминирование лошадей закончилось очень резко. Электричество и двигатели внутреннего сгорания стали практичными как раз в тот момент, когда количество городских лошадей достигло максимума в 1890-х годах. Менее чем за поколение тягловые экипажи оказались почти целиком вытеснены с городских улиц электрическими трамваями, бензиновыми автомобилями и автобусами.

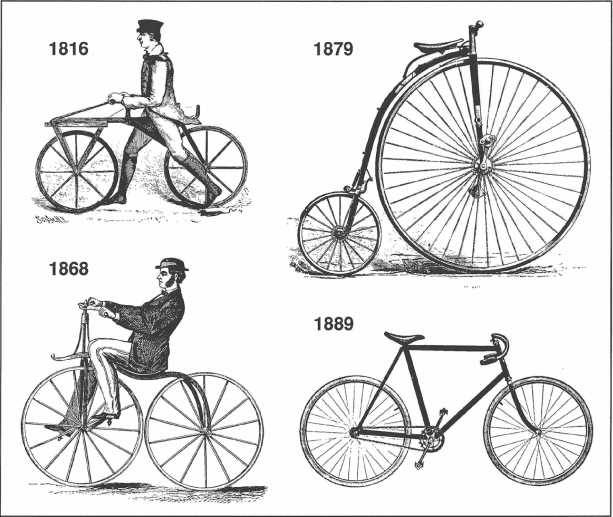

Любопытно, что только в это время европейские и американские механики придумали практичную версию наиболее эффективного экипажа, приводимого в движение человеком – современный велосипед. Поколениями велосипеды были неуклюжими, даже опасными конструкциями, не имевшими шансов на широкое распространение в качестве средства личного транспорта. Усовершенствование началось только в 1880-х годах: Джон Кемп Старли и Уильям Саттон изобрели велосипеды, у которых колеса были одинакового размера, имелось прямое рулевое управление и ромбовидная рама из металлических трубок (Herlihy 2004; Wilson 2004; Hadland and Lessing 2014). Этот дизайн сохранили практически все велосипеды XX века (рис. 4.19). Эволюция современного велосипеда в целом завершилась с изобретением надувных шин и заднеприводного тормоза в 1889 году.

Рисунок 4.19. Велосипеды появились удивительно поздно и эволюционировали очень медленно. На неуклюжей машине барона фон Дреза (1816) приходилось отталкиваться ногами. Педали впервые прикрепили к оси переднего колеса в 1855-м, и это усовершенствование вошло в конструкцию велосипедов 1860-х годов. Последующая эволюция привела к возникновению огромных передних колес и изобилию несчастных случаев. Только в конце 1880-х появились безопасные, эффективные и простые современные машины. Рисунки заимствованы из Byrn (1900)

Улучшенные велосипеды, снабженные фонарями, багажниками и тандемными сиденьями, стали широко использоваться для доставки грузов, поездок за покупками и отдыха во многих европейских странах, особенную популярность они приобрели в Нидерландах и Дании. Позже они распространились по всему миру, количество велосипедов в бедных странах превысило таковое в Европе. История коммунистического Китая была особенно тесно связана с массовым использованием этой машины. До начала 1980-х годов в Китае не было частных автомобилей, и до конца 1990-х большинство жителей пригородов ездили на работу и домой на велосипедах даже в крупных городах. Последовавшее создание метро во всех главных городах и введение в обиход автомобилей снизило количество велосипедов на дорогах (тенденция была лишь частично перекрыта растущей популярностью е-байков), но только не в сельской местности. Китай все еще остается крупнейшим производителем велосипедов: около 80 миллионов единиц в год, из которых более 60 % экспортируется (IBIS World 2015).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК