Экономический рост

Разговор об энергии и экономике не более чем тавтология: любой вид экономической активности в основе своей не более чем превращение того или иного вида энергии, а деньги – лишь удобный (и часто нерепрезентативный) заменитель, позволяющий оценить потоки энергии. Ничего удивительного, что Фредерик Содди, обладатель Нобелевской премии по физике, взглянувший на вопрос со своей точки зрения, заявил, что «поток энергии должен быть главным предметом экономики» (Soddy 1933, 56). Но поток энергии – плохое средство измерения интеллектуальной активности: образование определенно воплощает немалое количество энергии в собственной инфраструктуре и работниках, однако отличные идеи (которые ни в коей степени не связаны с интенсивностью обучения) не требуют значительного роста в скорости метаболизма мозга.

Этот очевидный факт объясняет многое в недавнем отделении роста ВВП от общих энергетических потребностей: мы приписываем большую денежную ценность нефизическим областям деятельности, которые сейчас составляют значительную долю в экономике. В любом случае, энергии уделялось крайне мало внимания в современных экономических исследованиях; только экономисты-экологи рассматривали ее как важный компонент (Ayres, Ayres and Warr 2003; Stern 2010). Общественное беспокойство по поводу энергии и экономики было диспропорционально сфокусировано на ценах в целом, и в особенности на ценах на сырую нефть, самый важный товар в мировой торговле на данный момент.

На Западе два повышения цен на нефть, предпринятых ОПЕК в 1970-х годах, – оба стали источником избытка потребления на Ближнем Востоке и угрозы для региональной стабильности – сделались объектом критики, их назвали первопричиной экономических неурядиц и социального хаоса. Но повышение цен ОПЕК имело оздоровительное (и весьма запоздалое) влияние с точки зрения эффективности, с которой страны, импортировавшие нефть ОПЕК, потребляли очищенное топливо. В 1973 году, после четырех десятилетий медленного ухудшения, среднее потребление топлива новыми американскими автомобилями превысило уровень начала 1930-х, 17,7 л/100 км против 14,8 л/100 км, или, в американской терминологии, 13,4 миль на галлон против 16 миль на галлон (Smil 2006) – удивительный пример, когда современный вид конверсии энергии становится менее эффективным.

Повышение цен на нефть изменило тенденцию, и между 1973 и 1987 годами среднее потребление топлива новыми автомобилями на североамериканском рынке снизилось вдвое по мере того, как стандарт CAFE (Corporate Automobile Fuel Efficiency) уменьшился до 8,6 л/100 км (27,5 мили на галлон). К сожалению, падение цен на нефть после 1985 года остановило, а затем и вовсе повернуло в обратную сторону (с распространением пикапов и внедорожников) прогресс в эффективности, и возвращение к рациональности произошло только в 2005 году. Повышение цен ОПЕК имело благоприятный эффект для мировой экономики, поскольку снизило средний показатель интенсивности использования нефти (количество нефти на единицу ВВП). Электростанции прекратили сжигать жидкое топливо; производители железа заменили топливную нефть в домнах на порошковый уголь; реактивные двигатели стали более эффективными; многие промышленные процессы перешли на природный газ. Результаты оказались достаточно впечатляющими. К 1985 году экономика США потребляла на 37 % нефти меньше, чтобы произвести доллар ВВП, чем в 1970-м; к 2000 году интенсивность использования нефти снизилась на 53 %, и к 2014-му требовалось на 62 % сырой нефти меньше, чтобы создать доллар ВВП, чем в 1970 году (Smil 2015с).

Любопытный, но обычно не замечаемый факт: западные правительства получают больше денег с нефти, чем ОПЕК. В 2014 году налоги в странах Большой семерки составляли порядка 47 % от цены литра нефти, и это по сравнению с 39 %, которые приходились на долю производителя; национальные доли в разных странах были соответственно 60/30 в Великобритании, 52/34 в Германии и 15/61 в США (ОРЕС 2015). Более того, чтобы обеспечить стабильные поставки, многие правительства (в том числе в странах с рыночной экономикой) активно участвуют в регуляции отрасли, а правительства в странах, производящих нефть, покупают политическую поддержку, субсидируя цены на энергию (GSI 2015). Субсидии в Саудовской Аравии составили более 20 % от всех затрат правительства в 2010 году, угольные субсидии Китая привели к тому, что цены зафиксировались на уровне ниже производственных издержек.

Рост – его истоки, уровень и продолжительность – остается ведущей проблемой современных экономических исследований (Kuznets 1971; Rostow 1971; Barro 1997; Galor 2005), и поэтому связь между потреблением энергии и ростом валовых экономических показателей (либо внутреннего валового продукта, ВВП, для отдельных экономик, либо валового мирового продукта, ВМП, для изучения глобальных тенденций) привлекла большое внимание (Stern 2004, 2010: World Economic Forum 2012; Ayres 2014). Традиционные экономики доиндустриальной эпохи были либо в основном неизменными, либо росли на несколько процентов за десятилетие, среднее потребление энергии на душу населения увеличивалось еще медленнее: имеется достаточно свидетельств из первых десятилетий XIX века, показывающих, что условия жизни многих бедных групп населения не особенно отличались от того, что наблюдалось два, три или даже четыре столетия ранее.

По контрасту, экономики на ископаемом топливе показывают беспрецедентные уровни роста, хотя на них влияет циклическая природа экономической экспансии (van Duijn 1983; ECRI2015), и часто рост прерывается значительными внутренними или внешними конфликтами. Индустриализированные общества XIX века видели экономический рост на 20–60 % за десятилетие. Например, продуктивность британской экономики в 1900 году была почти в десять раз выше, чем в 1800-м. ВВП США удвоился за двадцать лет между 1880 и 1900 годами, японское производство за эру Мейдзи (1868–1912) увеличилось в 2,5 раза. Экономический рост в первую половину XX века оказался под воздействием двух мировых войн и большого экономического кризиса 1930-х, но никогда в истории не было периода столь быстрого и широко распространенного роста производительности и процветания, как между 1950 и 1973 годами.

Постоянное падение цен на сырую нефть до 1970-х годов было важнейшим компонентом этого беспрецедентного процесса. ВВП на душу населения в США, и так самый высокий в мире, вырос на 60 %. В Западной Германии он более чем утроился, в Японии увеличился больше чем в шесть раз. Ряд бедных, густонаселенных стран Азии и Латинской Америки также вошли в фазу энергичного экономического роста. Первый раунд повышения цен на нефть в ОПЕК (1973–1974) временно приостановил этот рост. Второй раунд повышения цен, в 1979 году, был вызван низвержением монархии в Иране и приходом к власти режима аятолл. Глобальное замедление роста в начале 1980-х сопровождалось рекордной инфляцией и уровнем безработицы, но на протяжении 1990-х годов стабилизация цен на нефть обеспечила другой период роста, и он закончился только в 2008-м, когда наступила худшая в период после Второй мировой войны рецессия, за которой последовало слабое восстановление.

Исследователи (Ayres, Ayres and Warr 2003) определили уменьшение цены полезной работы как двигатель роста экономики США на протяжении XX века, при этом полезная работа является продуктом энергии (максимальная работа, возможная при идеальном процессе конверсии энергии) и эффективности конверсии. Как только появилась возможность получать надежные данные об экономической производительности (где значения ВВП выражаются в постоянных, учитывающих инфляцию денежных единицах, и где национальные значения ВВП рассчитываются в терминах сравнительной покупательной способности, а не исходя из официальных курсов обмена валют), очевидным сделалась очень жесткая корреляция между экономическим ростом и использованием энергии как на глобальном, так и на национальном уровне. Между 1900 и 2000 годами использование всей первичной энергии (после вычитания потерь при переработке и нетопливного использования ископаемого топлива) выросло почти в восемь раз, с 44 до 382 ЭДж, а ВМП вырос более чем в 18 раз, с около 2 триллионов долларов до около 37 триллионов долларов в ценах 1990 года (Smil 2010а, Maddison Project 2013), откуда выводится эластичность менее 0,5. Высокий уровень корреляции между двумя переменными можно найти где и когда угодно, но степень эластичности отличается: на протяжении XX века ВВП Японии вырос в 52 раза, а использование энергии – в 50 (эластичность близка к 1), в то время как показатели для США составили соответственно 10 и 25 раз (эластичность меньше 0,4), а для Китая – 13 и 20 (эластичность в 0,6).

Ожидаемая связь между двумя переменными в дальнейшем подтвердилась благодаря очень высокой корреляции (более 0,9) между средними показателями ВВП на душу населения и поступлением энергии, когда в рассмотрение были включены все страны мира. Это очевидно одна из необычайно высоких корреляций в обычно неконтролируемой реальности социально-экономических процессов, но эффект в значительной степени ослабеет, если мы оценим более гомогенные группы стран: чтобы стать богатым, необходимо значительно увеличить использование энергии, но сравнительный рост потребления энергии в процветающих сообществах, измеренный в ВВП на единицу или на душу населения, варьируется широко, обеспечивая очень низкую корреляцию.

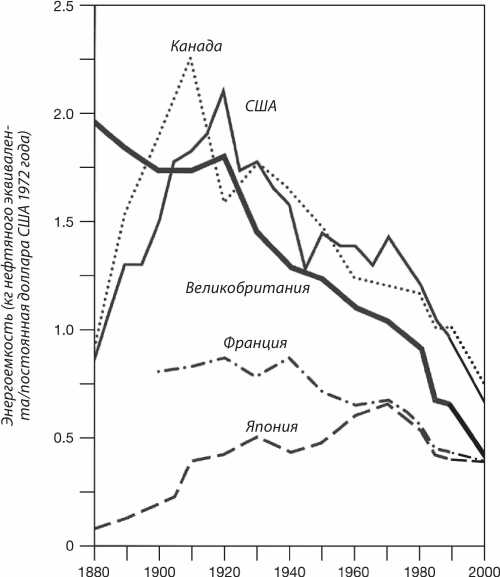

Например, Италия и Южная Корея имеют очень похожий показатель ВВП на душу населения, в 2014 году он составил около 35 тысяч долларов, но потребление энергии на человека в Южной Корее почти на 90 % выше, чем в Италии. И наоборот, Германия и Япония характеризуются почти одинаковым уровнем годового потребления энергии, около 170 ГДж/на душу населения, но в 2014 году ВВП Германии был почти на 25 % выше (IMF 2015; USEIA 2015d). Подъем в абсолютном потреблении энергии, сопровождаемый более высокой экономической производительностью, скрывает заметное сравнительное снижение. Высокодоходные, высокоэнергетичные зрелые экономики характеризуются значительно более низкой энергоемкостью (энергия на единицу ВВП), по сравнению с той, что была у них на более ранних стадиях развития (примечание 6.10, рис. 6.17).

Примечание 6.10. Падение энергоемкости экономического роста

Историческая статистика показала постоянное падение энергоемкости в Британии, после чего последовал быстрый рост, вызванный введением в оборот паровых двигателей и железных дорог между 1830 и 1850 годами (Humphrey and Stanislaw 1979). Показатели энергоемкости в Канаде и США повторили британские с лагом в 60–70 лет. Показатели в США достигли пика перед 1920 годом, максимум в Китае был достигнут к концу 1970-х, энергоемкость в Индии начала снижаться только в XXI веке (Smil 2003). Между 1955 и 1973 годами энергоемкость в США не менялась (колебания плюс-минус 2 %), в то время как реальный

ВВП вырос в 2,5 раза, но затем она возобновила падение, и к 2010 году в США показатель был на 45 % ниже уровня 1980-го.

По контрасту, энергоемкость в Японии росла до 1970-х, но между 1980 и 2010 годами она упала на 25 % (USEOA 2015d). В Китае падение было особенно заметным, почти 75 % между 1980 и 2013 годами (China Energy Group 2014), что отражает в первую очередь исключительно низкую экономическую эффективность Китая в первые годы постмаоистской эпохи, до начала модернизации в 1980-х. С другой стороны, в Индии, все еще находящейся на ранней стадии экономического развития, наблюдалось падение всего на 7 % между 1980 и 2010 годами. Такое уменьшение происходит при комбинации нескольких факторов: падение важности энергоемких капитальных вложений, которые были характерны для ранних стадий экономического развития, когда происходило развитие базовой инфраструктуры; увеличение эффективности конверсии энергии при сгорании топлива и использовании электричества; рост доли сектора услуг (торговля, образование, финансы), где на единицу произведенного ВВП требуется куда меньше энергии, чем для добывающей и другой промышленности.

Значительные различия в энергоемкости от страны к стране (с похожими экономиками) также объясняются сочетанием использования первичной энергии (кто-то должен производить энергоемкие металлы), эффективности финальных преобразований энергии (гидроэлектричество всегда превосходит уголь), климата и размера территории (Smil 2003). Если принять США за 100, то сравнительные показатели в 2011 году были около 60 для Японии и Германии, 70-в Швеции, 150-в Канаде, 340 в Китае. Падение энергоемкости после 1950-х годов (Kaufmann 1992) в развитых странах по большей части связано с изменением типа используемых энергий и вида доминирующих товаров и услуг, а вовсе не с техническим прогрессом.

Наиболее важный урок, который мы можем извлечь, глядя на долговременные тенденции использования энергии на душу населения и на экономический рост, состоит в том, что значительный уровень последнего может быть достигнут при все более низком уровне первого. В США прирост населения влечет за собой продолжающийся рост в абсолютном потреблении топлива и электричества, но средние показатели на душу населения в области первичной энергии не повышаются (с небольшими флюктуациями) три десятилетия, с середины 1980-х годов, в то время как реальный ВВП (в ценах 2009 года) на душу населения вырос почти на 57 %, с 32 218 долларов в 1985 году до 50 456 в 2014-м (FRED 2015). Схожим образом, во Франции и в Японии (где население в настоящий момент уменьшается) первичное использование энергии на душу населения стабилизировалось в середине 1990-х, а за последующие два десятилетия средний ВВП на душу вырос соответственно на 20 и 10 %.

Но эти данные следует интерпретировать с осторожностью, поскольку периоды сравнительного расхождения ВВП и энергетических показателей совпадают со значительным выводом энергоемкой тяжелой промышленности из США, Европы и Японии в материковую Азию в целом и в Китай в особенности. Будет преждевременным делать вывод, что недавний опыт этих трех экономик может предвещать, что подобная тенденция распространится на весь мир. И большей частью по причине невероятного роста потребления энергии в Китае до 2015 года (почти в 4,5 раза с 1990-го), глобальное производство первичной энергии выросло почти на 60 % и обеспечило рост ВМП в 2,8 раз за 25 лет после 1990 года (эластичность 0,56). Более того, падение электроемкости было куда более медленным, чем падение общей энергоемкости. Между 1990 и 2015 годами глобальное падение составило всего 20 % (по сравнению с более чем 40 % для всей энергии), в США – те же 20 %, но быстро модернизирующийся Китай не видел никакого падения между 1990 и 2015 годами.

Рисунок 6.17. Падение энергоемкости ВВП было универсальной чертой экономик, входящих в стадию зрелости. Базируется на данных из Smil 2003 и U5EIA 2015d

Энергоемкость в области первичной энергии (и электричества) глобального экономического роста уменьшилась, но благодаря размеру мировой экономики и продолжающемуся росту населения в Азии и Африке в ближайшие десятилетия будет повторен, хотя и в измененном виде, опыт прошлого, по мере того как большие объемы топлива и производства энергии потребуются, чтобы обеспечить экономический рост в модернизирующихся странах. Очевидно, что и начало, и поддержание уверенного экономического роста являются предметом сложных, взаимосвязанных вложений. Требуются технологические усовершенствования и соответствующие институциональные перемены, особенно важны они в законодательной и финансовой областях. Целенаправленная политика правительства, хорошая система образования и высокий уровень конкурентоспособности также очень важны. Но если бедные сегодня страны перейдут в область начального процветания (повторяя экономическую траекторию Китая после 1990 года), тогда никакие из этих факторов не создадут различий без подъема потребления топлива и электричества: разъединений показателей экономического роста и потребления энергии на ранних стадиях современного экономического развития стало бы отрицанием законов термодинамики.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК