Транспорт

Несколько атрибутов характеризуют все виды транспорта на ископаемом топливе и электрического транспорта. По контрасту с традиционными способами перевозки людей и товаров они много быстрее, иногда просто невероятно: каждый год десятки миллионов людей пересекают Атлантику за 6–8 часов, хотя столетием ранее на это уходило шесть дней (Hugill 1993), а половину тысячелетия назад задача была решена за пять недель. Транспорт стал несравнимо более надежным: даже лучшая упряжка с сильнейшими лошадьми встретилась бы с трудностями при попытке пересечь альпийские перевалы, ее ждали бы сломанные оси, изувеченные животные и ослепляющие шторма; сейчас сотни полетов совершаются над теми же горами, а поезда идут по туннелям. Что до цен, то перед Первой мировой войной пересечь Атлантику стоило в среднем 75$ (Dupont, Keeling and Weiss 2012), или около 1900$ в ценах 2015 года. Дорога туда-обратно обошлась бы почти в 4000$, и это по сравнению со средней (без скидок) ценой в 1000 долларов на перелет Лондон – Нью-Йорк.

Начало XIX века ознаменовалось важным прогрессом в общей мощности, в эффективности и в стационарном использовании природной кинетической энергии водяных и ветряных мельниц, но наземный транспорт, приводимый в движение теми же мускулами, очень мало изменился со времен древности. Тысячелетиями не было более быстрого способа путешествовать по земле, чем на спине хорошей лошади. Столетиями не было транспорта менее утомительного, чем экипаж на хорошей подвеске. К 1800 году некоторые дороги получили лучшее твердое покрытие, и многие экипажи обзавелись хорошими рессорами, но все это были различия в степени, но не в принципе. Железные дороги преобразили транспортную систему на протяжении всего лишь десятилетий. Благодаря им не только сжалось и изменило свою конфигурацию пространство, повысился и уровень комфорта для путешественников. Скорость миля в минуту (96 км/ч) была первый раз достигнута на краткое время рядовым английским поездом в 1847 году; этот год также отмечен величайшей активностью в постройке железных дорог в Великобритании, которая получила плотную сеть нового транспорта всего за два поколения (O’Brien 1983).

Крупномасштабная постройка железных дорог, по которым двинулись поезда, снабжаемые все более мощными паровыми машинами на угле, была завершена в Европе и Северной Америке менее чем за 20 лет: 1820-е годы стали десятилетием экспериментов; к 1890-м самые быстрые поезда проходили отрезки маршрута со скоростью более 100 км/час. Очень быстро после своего появления пассажирские вагоны, поначалу просто телеги на рельсах, обзавелись отоплением и удобствами. Пассажиры, способные заплатить больше, получали соответствующий комфорт, питание и спальные принадлежности. Быстрые и более удобные поезда возили не только путешественников и мигрантов в города, они привносили городской стиль жизни в сельскую местность. Туристическое агентство «Томас Кук» начало предлагать поездки выходного дня на поездах с 1841 года. Линии электричек обеспечили первую большую волну субурбанизации. Растущая емкость грузовых поездов позволила ускорить доставку ресурсов и готовых товаров.

Общая протяженность британских железных дорог вскоре была превзойдена американскими, которые начали сооружать в 1834 году в Филадельфии. К 1860 году в США было 48 тысяч километров путей, в три раза больше, чем в Соединенном Королевстве. К 1900 году разница увеличилась почти в 10 раз. Первая трансконтинентальная ветка была закончена в 1869 году, и к концу века построили еще четыре таких линии (Hubbard 1981). В России железнодорожный транспорт тоже развивался очень быстро: к 1860 году было менее 2000 км путей, но цифра выросла до более 30 тысяч к 1890-му и до почти 70 тысяч в 1913-м (Falcus 1972). Трансконтинентальную ветку через всю Сибирь до Владивостока начали строить в 1891 году, но полностью закончили только в 1917-м. Когда англичане ушли из Индии в 1947 году, они оставили после себя 54 тысяч километров железных дорог (и 69 тысяч на всем субконтиненте). Никакая другая материковая страна Азии не строила железные дороги в значительных объемах до Второй мировой войны.

После войны конкуренция со стороны автомобилей, автобусов и самолетов снизила сравнительную важность железных дорог в большинстве промышленных стран, но на протяжении второй половины XX века СССР, Бразилия, Ирак и Алжир были в числе стран, энергично строивших новые ветки, а Китай стал лидером в Азии, он добавил более 30 тысяч километров между 1950 и 1990 годами. Но самая успешная инновация послевоенного периода – быстрые электрифицированные поезда дальнего следования. Японские shinkasen, начавшие ходить в 1964 году между Токио и Осакой, достигали максимума скорости в 250 км/ч, а появившиеся позже nozomi достигли 300 км/ч (Smil 2014а; рис. 6.10).

Рисунок 6.10. Shinkasen серии N700у станции Киото в 2014-м, году, когда отмечали 50 лет бесперебойного функционирования японских скоростных поездов на линии Токайдо. Фотография Вацлава Смила

Французские trains a grand vitesse (TVG) начали ходить с 1983 года; быстрейший маршрут подразумевает скорость почти 280 км/ч. Похожие скоростные линии сейчас существуют в Испании (AVE), Италии (Frecciarossa) и Германии (Intercity), но Китай стал вотчиной новых рекордов в общей протяженности высокоскоростного железнодорожного транспорта: в 2014 году там было 16 тысяч километров подобных дорог (Xinhua 2015). И по контрасту единственный в Америке Acela (Бостон – Вашингтон, средняя скорость всего 100 км/ч) нельзя даже отнести к числу современных высокоскоростных поездов.

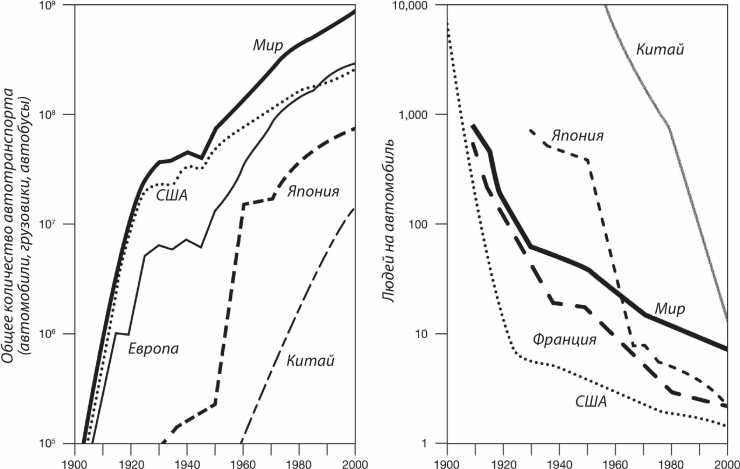

Если вести отсчет от появления первых практичных бензиновых двигателей в конце 1880-х годов, тогда вторая наземная транспортная революция, развитие сети дорог для машин с двигателями внутреннего сгорания, потребовала не меньше времени. В богатых странах Европы и Северной Америки ее развитие было дважды прервано мировыми войнами. Соединенные Штаты имели большое количество автомобилей в личном пользовании уже в конце 1920-х годов, но в Европе и Японии сравнимые показатели были достигнуты только в 1960-х, а в Китае эра массового использования автомобилей началась в 2000 году. Благодаря огромному населению и большим инвестициям в новые фабрики и торговлю легковыми машинами Китай превысил показатели США в 2010 году. К этому времени на весь мир приходилось около 870 миллионов легковых машин и более миллиарда других автомобилей (рис. 6.11).

Рисунок 6.11. Общее количество автотранспорта в мире выросло с 10 000 в 1900 году до более чем миллиарда в 2010-м (слева). По числу регистраций новых машин Европа обошла США в конце 1980-х годов, но Америка все еще может похвастаться наибольшим количеством автомобилей на душу населения, около 1,25 человека на машину в 2010-м (справа! Основано на данных из ежегодных отчетов Ассоциации производителей автотранспорта и World Bank (2015b)

Экономические, социальные и экологические изменения, которые повлекло за собой появление автомобиля, относятся к числу наиболее глубоких трансформаций нового времени (Ling 1990; Womack, Jones and Roos 1991; Eckermann 2001; Maxton and Wormald 2004). В разных странах (первыми стали США в середине 1920-х годов) автомобилестроение постепенно становилось ведущей отраслью промышленности в терминах стоимости продукции. Автомобили также стали одной из главных статей международной торговли. Их экспорт из Германии (после 1960 года) и даже больший из Японии (после 1970-го) позволил этим двум экономикам процветать десятилетиями. Большие сегменты других отраслей – в первую очередь производство стали, резины, стекла, пластика, нефтепереработка – зависят от автомобилестроения. Строительство скоростных шоссе невозможно без участия государства, и подразумевает огромные капитальные инвестиции. Автобаны Гитлера 1930-х предшествовали системе автострад между штатами Эйзенхауэра (начало положено в 1956 году, общая протяженность сейчас свыше 77 тысяч километров), и последнюю превзошла китайская Система национальных автодорог, достигшая 112 тысяч километров в 2015 году.

Определенно самым очевидным процессом, начавшимся благодаря автомобилям, стала всемирная реорганизация городов вокруг разрастающихся дорог и парковочных площадок. Там, где позволяло пространство, произошел быстрый рост субурбанизации (а в Северной Америке также эксурбанизации), изменилось размещение и формы служб торговли и сервиса. Социальные воздействия оказались еще более впечатляющими: владение автомобилем стало важной частью жизни среднего класса, и некоторые удачные конструкции, запустившие этот тренд, прожили удивительно долгую жизнь. Первым был «Модель Т» Форда, цена которого упала до 265$ в 1923 году, и чье производство продолжалось 19 лет (McCalley 1994). Другие известные модели – «Остин 7», «Моррис Майнор», «Ситроен 2CV», «Рено 4CV», «Фиат Тополино», и самый популярный, появившийся в рамках политики Гитлера «Фольксваген» Фердинанда Порше (примечание 6.6).

Примечание 6.6. «Фольксваген» и другие долгоживущие модели

В терминах общего количества произведенных машин и долговечности (посредством новых модификаций) никакой автомобиль, разработанный для широкого спроса, не подходит и близко к тому, что Адольф Гитлер назвал «народным автомобилем» (Nelson 1998; Patton 2004). Осенью 1933 года он объявил характеристики машины – предел скорости в 100 км/ч, расход 7 л/км, возможность перевозить двух взрослых и трех детей, воздушное охлаждение и цена ниже 1000 рейхсмарок. Фердинанд Порше (1875–1951) сумел изготовить такой автомобиль, пусть не особенно красивый, прозванный «жуком», к 1938 году. Из-за войны производство остановилось, и серийная сборка «Фольксвагена» началась только в 1945 году под наблюдением британской армии, а точнее – майора Айвана Хирста (1916–2000), сумевшего сохранить поврежденный завод (Volkswagen AG 2013).

В первые годы западногерманского Wirtschaftswunder[15] (до того, как «Мерседес», «Ауди» и «БМВ» стали пользоваться массовым спросом), «жуки» заполонили немецкие дороги. В 1960-х «Фольксваген» стал наиболее популярным импортным автомобилем в США, и только позже его вытеснили «Хонды» и «Тойоты». Производство оригинального «жука» прекратилось в Германии в 1977 году, но продолжалось в Бразилии до 1996-го и в Мексике до 2003 года; последний автомобиль, выпущенный заводом в Пуэбла, имел номер 21529464. «Новый Жук», получивший новый дизайн от Дж. Мейса и двигатель спереди, производился между 1997 и 2011 годами; с 2012 модельного года имя самой последней конструкции (А5) превратилось в «Фольксваген Битл[16]».

«Рено 4CV», втайне сконструированный во время Второй мировой войны, стал французским конкурентом «жука»; более миллиона машин было выпущено между 1945 и 1961 годами. Самым же известным французским автомобилем стал «Ситроен 2СV», изготовлявшийся между 1940 и 1990 годами: deux cheveaux обозначает просто количество цилиндров; мощность двигателя на самом деле была 29 л. с. (Siuru 1989). «Маленькая мышь», как прозвали «Фиат Тополино», двуместный автомобиль с колесной базой всего 2 метра, изготавливался между 1936 и 1955 годами, и британский «Морис Майнор» – между 1948 и 1971 годами. Все эти модели были вытеснены японскими: после сравнительно малого экспорта в 1960-х и 1970-х они стали лидерами продаж по всему миру в 1980-х.

Свобода личного передвижения оказала громадное воздействие на мобильность населения. Обнаружилось, что переезжать с места на место не только просто, но и приятно. Аналогия автомобиля как механического боевого коня (Boulding 1974), а водителя как рыцаря, наделенного мобильностью аристократа, который с презрением смотрит на пешеходов-простолюдинов (и для него немыслимо к ним присоединиться), все же несколько преувеличена. В 2010 году приходилось только 1,25 человека на единицу автотранспорта (включая автобусы и грузовики) в США, и показатель составил 1,7 в Германии и в Японии (World Bank 2015b). Широко распространенная зависимость от такой мобильности превратилась в трудно преодолеваемую привычку: после индуцированного рецессией спада 2009–2011 годов продажи автомобилей в США достигли нового рекордного уровня в 16,5 миллиона единиц в 2015-м.

Мы зашли очень далеко, чтобы сохранить привилегию пользования автомобилем (в Северной Америке все еще проще, поскольку более 90 % машин продаются в кредит), и нет ничего удивительного в том, что китайцы и индийцы хотят повторить североамериканский опыт. Но подобно любой зависимости, эта тоже обходится дорого. В 2015 году на дорогах мира находилось 1,25 миллиарда автомобилей, а продажи новых легковых машин достигли цифры в 73 миллиона (Bank of Nova Scotia 2015). В то же время дорожные происшествия приводят к 1,3 миллиона смертей ежегодно, 50 миллионов человек получают ранения, а загрязнение воздуха выхлопными газами стало главной причиной распространенного по миру феномена сезонного (или полупостоянного) фотохимического смога в мегаполисах (USEPA 2004). Продолжительность жизни среднего автомобиля варьируется сейчас от почти 11 лет в богатых странах до более 15 в бедных. Сталь, медь и некоторая доля резины большей частью возвращаются в производство, но за все это мы платим смертями, ранами и загрязнением окружающей среды.

Перевозка товаров грузовиками тоже имела много глубоких социоэкономических последствий. Ее массовое распространение началось в 1920-х годах в сельской Америке, она снизила затраты и ускорила передвижение фермерских продуктов на рынок. Этот способ вскоре стали применять в Европе и Японии, а в последние два десятилетия также во многих странах Латинской Америки и Азии. В богатых государствах тяжелые дальнобойные грузовики стали основой доставки продуктов питания, ключевым элементом в дистрибуции деталей и промышленных товаров, и их использование упростилось благодаря универсальным контейнерам, которые можно с помощью кранов перегружать прямо с океанских кораблей на платформы грузовиков. Во многих быстро растущих экономиках грузовики сделали ненужными железные дороги (Бразилия – лучший пример) и открыли отдаленные регионы для торговли и развития, но и для разрушения окружающей среды тоже. Автобусы в бедных странах стали главным средством дальнего транспорта.

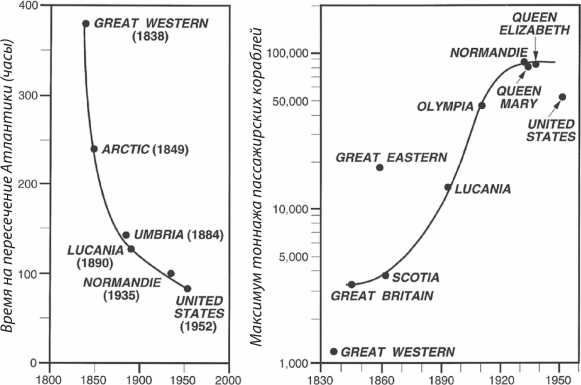

Рисунок 6.12. Увеличение размера судов, соединявших Европу и Северную Америку (слева), и повышение мощности двигателей постепенно уменьшили время на пересечение Атлантики от более двух недель до приблизительно трех дней (справа). Основано на данных из Fry (1896), Croil (1898) и Stop ford (2009)

Первые пароходы пересекали Северную Атлантику не быстрее, чем лучшие парусники той же эпохи, если последним благоприятствовал ветер. Но уже в конце 1840-х годов превосходство пара было очевидным, и время пути сократилось до 10 дней (рис. 6.12). К 1890 году путешествия менее чем в шесть дней стали нормой, как и стальные корпуса кораблей. Сталь ликвидировала ограничения по размеру: структурные соображения лимитировали длину деревянного корпуса 100 м. Большие корабли таких знаменитых линий как «Кунард», «Коллинз» или «Гамбург-

Америка» стали гордыми символами технической эпохи. Они были снабжены мощными двигателями и двойными винтами, каюты на них поражали роскошью, а сервис превосходил отельный.

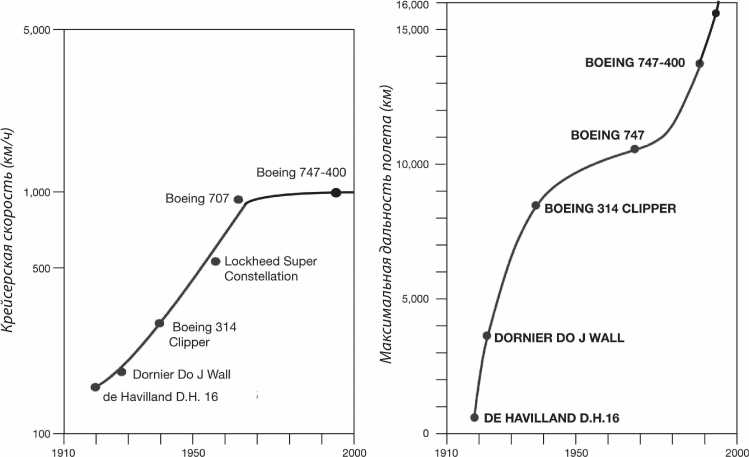

Рисунок 6.13. Первые регулярные коммерческие перелеты (Havillcmd D. Н. 16 в 1919 году) осуществлялись со средней скоростью 150 км/ч, а максимальная дальность составляла около 600 км (слева). К концу 1950-х «Боинг-707» имел крейсерскую скорость около 1000 км/ч, а в конце 1990-х годов «Боинг-777» мог пролететь без посадки 15 000 км (справа). «Конкорд», летавший в два раза быстрее скорости звука, был затратным исключением, а вовсе не предшественником нового поколения лайнеров. Основано на данных из Taylor (1989) и Gunston (2002), а также по техническим спецификациям на сайте «Боинг»

Богатство этих больших лайнеров контрастировало с вонью и толчеей, царившими в третьем классе. К 1890-му пароходы привозили более полумиллиона пассажиров в год только в Нью-Йорк. К концу 1920-х общий траффик через Северную Атлантику превосходил один миллион пассажиров в год, и вскоре после этого лайнеры достигли максимального тоннажа (рис. 6.12). Но к 1957 году самолеты перевозили больше людей через океан, чем корабли, а появление дальних реактивных лайнеров в том же году определило судьбу океанских пассажирских перевозок: десятилетием позже регулярные трансатлантические рейсы прекратились. Торговые пароходы пережили ранний расцвет после открытия Суэцкого канала в 1869 году и после появления эффективных рефрижераторов в 1880-х. Позже их использование было простимулировано открытием Панамского канала (1914) и появлением мощных дизельных двигателей (после 1920 года), а также возникновением рынка сырой нефти. С 1950-х большие специализированные корабли требовались, чтобы перевозить не только нефть, но и громоздкие твердые грузы (руду, древесину, зерно, химикалии) и все большее количество автомобилей, станков и потребительских товаров.

Регулярный международный воздушный транспорт начался с ежедневных перелетов Лондон – Париж в 1919 году, когда скорости были менее 200 км/ч, и развился до трансокеанских рейсов перед Второй мировой войной: Clipper компании PanAm долетел до Гонконга из Сан-Франциско за шесть дней в марте 1939 года (рис. 6.13). Эра массовых воздушных путешествий наступила с появлением реактивных самолетов в конце 1950-х (британский Comet начал летать в 1952-м, закончил в 1954-м после трех катастроф). «Боинг-707» совершил первый полет в 1957 году, в регулярном использовании находится с октября 1958-го. За ним вскоре последовал «Боинг-727» средней дальности (в эксплуатации с февраля 1964-го, производился до 1984 года), и рассчитанный на краткие и средние дистанции «Боинг-737». Этот самый маленький из реактивных лайнеров «Боинг» стал наиболее популярным продуктом корпорации: к середине 2015 года поставлено более 8600 штук (по сравнению с 9200 для всех моделей Airbus). На протяжении 50-х и 60-х годов «Макдоннелл Дуглас» (DC-9, трехмоторный DC-10), General Dynamics (Convair), «Локхид» (Tristar) и Sud Aviation (Caravelle) представили собственные реактивные самолеты, но (если не учитывать российских) к концу века осталось только два производителя: американский «Боинг» и европейский Airbus (примечание 6.7).

Примечание 6.7. «Боинг» и Airbus

«Боинг» – старая американская компания, была основана Уильямом Э. Боингом (1881–1956) в 1916 году. Именно ей принадлежат такие классические конструкции, как «Боинг 314 Клипер» и «307 Стратолайнер» (оба 1938 года), «Боинг-707» (первый успешный реактивный самолет, 1957 год), и «Боинг-747», первый широкофюзеляжный лайнер, созданный в 1969 году (Boeing 2015). Последней инновацией компании стал «Боинг-787», в котором более легкие и прочные углеродные волокна составляют 80 % корпуса, что увеличивает эффективность использования топлива на 20 % по сравнению с «Боингом-767» (Boeing 2015). Компания Airbus была создана в декабре 1970 года при участии французов и немцев, позже к консорциуму присоединились испанские и британские компании. Первый реактивный самолет с двумя двигателями, «Аэробус А300» (226 пассажиров) был выпущен в октябре 1972 года, и за ним последовали самые разнообразные модели, от предназначенных для коротких рейсов А319, 320 и 321 до дальнего широкофюзеляжного А340. В 2000 году Airbus первый раз превзошел «Боинг» по количеству проданных самолетов. Величайшей инновацией компании стал А380, двухпалубный широкофюзеляжный самолет, летающий с 2007 года, имеющий емкость в 853 пассажира одного класса, но до сих пор выпускаемый только в трехклассной конфигурации для 525 человек (сравним с 416 в трехклассной и 524 в двуклассной конфигурации «Боинга-747»).

Эти компании постоянно очень тесно конкурировали друг с другом, например, между 2001 и 2015 годами «Боинг» поставил 6803 самолета, a Airbus произвел 6133 реактивных машины. Обе компании имеют значительный предзаказ на много лет вперед, чтобы обеспечить растущий спрос, особенно в Азии. Обе компании заключили множество кооперативных соглашений с разработчиками двигателей и самолетов, а также с поставщиками компонентов в Европе, Северной Америке и Азии, и обе сталкиваются с растущей конкуренцией снизу. Канадская компания Bombardier и бразильская Embraer понемногу увеличивают размеры производимых самолетов: канадский CRJ-900 имеет 86 сидений, бразильский ЕМВ-195 берет до 122 пассажиров. Обе эти компании, как и российский «Сухой», китайский СОМАС[17] и японский «Мицубиси» в данный момент пытаются войти на рынок узкофюзеляжных лайнеров, сейчас обслуживаемый «Боингом-737» и «Аэробусом А319/320».

Скорость и дальность этих самолетов, расширение сети авиасообщения, почти универсальное сращение систем резервирования обеспечили возможность путешествия между практически всеми основными городами планеты за один день (рис. 6.13). К 2000 году максимальная дальность широкофюзеляжных авиалайнеров достигла 15 800 км, и в 2015-м самый длинный регулярный перелет (Даллас – Сидней и Йоханнесбург – Атланта) продолжался почти 17 часов, а многие крупные города сейчас соединены частыми челночными рейсами (в 2015 году было почти 300 дневных рейсов между Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло, почти 200 между Нью-Йорком и Чикаго). Более того, затраты на перелеты постоянно уменьшались в реальном выражении, частично за счет более низкого потребления топлива. Эти достижения открыли перспективы для бизнеса и породили массовый дальний туризм как в большие города, так и на пляжи тропиков и субтропиков. Новые возможности также появились у мигрантов и беженцев, у торговцев наркотиками и у международных террористов, которые в том числе угоняют самолеты.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК