Северная Америка

История постреволюционного сельского хозяйства Северной Америки примечательна быстро растущей скоростью появления инноваций. Эти изменения привели к возникновению самой эффективной с точки зрения труда системы возделывания растений в конце XIX века (Adrey 1894; Rogin 1931; Schlebecker 1975; Cochrane 1993; Hart 2004; Mundlak 2005). На протяжении последних десятилетий XVIII века земледелие в северо-восточных штатах, и уж тем более в южных, отставало от европейского. Низкокачественные деревянные плуги с лемехами из мягкого железа и деревянными отвалами двигались с сильным трением, оставляли после себя большие комья земли и изнуряли запряженных в ярмо волов. Сеяли по-прежнему вручную, жали серпами, обмолачивали цепами, хотя на Юге использовали шагающих животных.

Все это быстро поменялось в новом веке, и первым делом – техника вспашки (Ardey 1894; Rogin 1931). Чарльз Ньюболд ввел плуг из чугуна в 1797 году; Джетро Вуд в 1814 и 1819 годах запатентовал более практичный вариант такого плуга с заменяемыми частями; к началу 1830-х улучшенные чугунные плуги начали заменять стальными. Первый был сделан из ножовочной стали Джоном Лейном в 1833-м, а производство на коммерческой основе начал Джон Дир, в 1843 году его оригинальная реклама отвала из железа обещала, что отшлифованный металл будет «чисто разрезать любую почву и не застрянет в самом отвратительном грунте» (Magee 2005).

Рисунок 3.14. Трехколесный стальной плуг (изготовлен Deere&Co в Молине, Иллинойс, в 1880-х) и двойная зерновая жатка (изготовлена в последнее десятилетие XIX века в Обрне, Нью-Йорк). Эти две инновации открыли американские равнины для крупномасштабного зернового земледелия. Воспроизведены по рисункам из Агбеу (1894)

В то время уже производили недорогую сталь в печах Бессемера, и благодаря этому отвальные плуги сделались широко доступными: Лейн предложил свой плуг из многослойной стали в 1868 году Двух- и трехколесные плуги широко распространились в течение 1860-х годов (рис. 3.14). Многолемешные плуги (до десяти лемехов), в которые впрягали до дюжины лошадей, использовались до конца столетия при освоении новых земель на севере равнинных штатов и канадских провинций прерий – Манитоба, Саскачеван и Альберта. Тяжелыми отвальными плугами из стали можно было вспахивать плотный дерн прерий, и таким образом для зернового растениеводства открылись громадные равнины Северной Америки.

От прогресса в области вспашки мало отставали и инновации в других областях. Сеялки и приводимые в движения лошадьми молотилки широко распространились к 1850 году. Первые механические жатки были запатентованы в Англии между 1799 и 1822 годами, и два американских изобретателя, Сайрус Маккормик и Обед Хасси, взяли их за основу для создания практичных машин, которые и разработали в 1830-х годах (Greeno 1912; Alderich 2002). Массовое производство началось в 1850-х, и 250 тысяч таких устройств использовались в хозяйстве на конец Гражданской войны. Первая жатка была запатентована в 1858 году братьями Марш, для работы с ней требовалось два человека, а первую удачную модель двойного узловязателя представил Джон Аплби в 1878 году.

Это изобретение было последним компонентом, необходимым для полностью механической жатки, которая выбрасывала увязанные снопы, готовые к перевозке (рис. 3.14). Быстрое распространение таких машин перед концом XIX века наряду с многолемешной вспашкой позволило освоить громадные пространства травянистых равнин не только в Северной Америке, но также в Аргентине и Австралии. Но производительность лучшей жатки вскоре превзошел первый комбайн, приводимый в движение лошадьми, который выпустила на рынок фирма Stockton Works в Калифорнии в 1880-х годах. Стандартная модель этой компании, выпускаемая после 1886 года, помогала убирать две трети пшеницы штата к 1900-му, и в это время на полях Калифорнии работало более 500 таких машин (Cornways 2015).

Крупнейшие комбайны требовали до 40 лошадей и могли убрать гектар пшеницы за менее чем 40 минут, они уже находились на границе возможностей механизмов, приводимых в движение животными, ведь запрячь и направить сорок лошадей – невероятно сложная задача. Но появление комбайнов – лучшая иллюстрация трудового сдвига, который произошел в традиционном сельском хозяйстве Америки за XIX век. В его начале фермер (80 Вт), работающий в поле, мог положиться на примерно 800 Вт тягловой силы (пара волов); к его концу фермер в Калифорнии при возделывании пшеницы имел в распоряжении комбайн в 18 000 Вт (команду из 30 лошадей), человек стал контролером энергетических потоков и перестал быть незаменимым источником энергии для полевых работ.

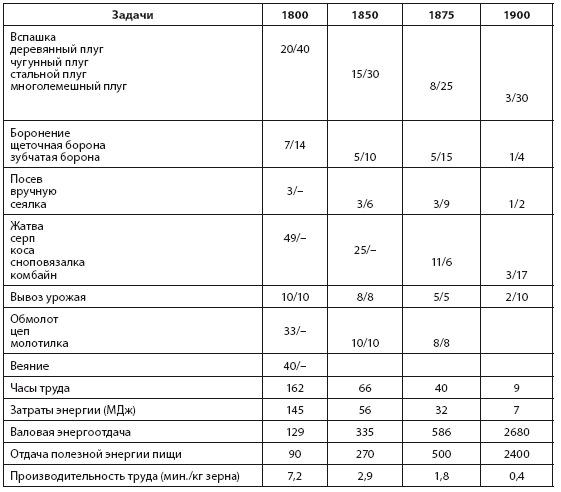

В 1800 году фермеру Новой Англии (посев вручную, запряженные в деревянный плуг волы, примитивные бороны, серпы и цепы) требовалось 150–170 часов труда, чтобы собрать урожай пшеницы. В 1900 году фермер в Калифорнии (движимый лошадьми многолемешный плуг, борона с пружинными зубцами, жатва с помощью комбайна) мог добыть то же количество зерна менее чем за 9 часов (примечание 3.14). В 1800 году фермеры Новой Англии тратили более 7 минут на производство килограмма пшеницы, а их потомкам в калифорнийской Сентрал-Валли требовалось на это менее минуты в 1900-м, что означает, грубо, 20-кратное увеличение производительности труда за век.

Примечание 3.14. Трудовые потребности (человек/животные) в ч/га и энергетические затраты при выращивании пшеницы в Америке, 1800–1900 годы

Первый из представленных случаев (1800) – типичная культивация в Новой Англии, когда два вола и от одного до четырех мужчин выполняют все полевые работы. Второй (1850) отражает ситуацию на ферме в Огайо, где лошади являются главной движущей силой. Третий (1875) показывает дальнейший прогресс в Иллинойсе, а последние цифры отражают характеристики самого продуктивного земледелия в США, движимого лошадьми: выращивание пшеницы в Калифорнии. Цифры в таблице – общие часы (люди/животные), потраченные на выращивание гектара пшеницы. Поскольку урожаи этого злака на протяжении XIX века особо не увеличивались, я взял за основу постоянный урожай в 20 бушелей с акра, или 1350 кг/га (18,75 ГДж/га). Расчеты базируются на данных, собранных в Rogin (1935).

В терминах затрат полезной энергии различия были даже значительнее: большая часть рабочих часов в 1800-м уходила на много более тяжелый труд, с ручным плугом, косой, цепом. А кроме того, за рассматриваемый период упали потери зерна при перевозке и хранении. По сравнению с 1800-м каждая единица энергии пищи, необходимая для ее производства, в среднем приносила в 25 раз больше съедобной энергии в 1900-м. Естественно, такой значительный прогресс только частично обязан усовершенствованиям в области инвентаря. Другой важнейшей причиной быстро выросшей энергоотдачи человеческого труда стала замена человеческих мускулов лошадиными. Американские изобретатели предоставили широкий набор инструментов и машин, но они достигли только частичного успеха в замещении тягловых животных как первичных движителей земледелия.

Обмолот был единственной важной операцией, в которой паровые машины постепенно заменили лошадей. Быстро расширяющееся сельское хозяйство Америки вынужденно полагалось на растущее поголовье лошадей и мулов. Обычно это были мощные, крупные и хорошо накормленные животные, и энергетические затраты на их содержание оказывались удивительно высокими. К 1900 году они требовали на 50 % энергии в фураже больше, чем волы Новой Англии в 1800-м, причем в виде кукурузы или овса, а не сена или соломы. Выращивание фуражного зерна снижало производство злаков для людей, и эти затраты можно оценить количественно и точно (USDA 1959). В первые два десятилетия XX века число мулов и лошадей в США оценивается в 25 миллионов. На выращивание достаточного количества фуража для этих животных отводилось около четверти всей обрабатываемой земли (примечание 3.15). Такие огромные запросы удовлетворялись только благодаря тому, что в Америке было достаточно земли. В 1910 году в стране имелось 1,5 гектара на душу населения, почти в два раза больше, чем в 1990-м, и в десять раз больше, чем в Китае того времени.

Примечание 3.15. Прокорм тягловых лошадей Америки

В 1910 году в США было 24,2 миллиона фермерских лошадей и мулов (и только тысяча маленьких тракторов); в 1918-м году поголовье тягловых животных достигло пика в 16,7 миллиона, а число тракторов увеличилось до 85 тысяч (USBC 1975). При средней дневной потребности в 4 кг зерна для работающих животных и 2 кг концентрированного корма для остальных (Bailey 1908) годовые потребности в фураже составляли, грубо, 30 МДж овса и кукурузы. При урожаях зерна примерно 1,5 т/га это требовало примерно 20 Мга земли для выращивания фуражного зерна. Кроме того, нужны были грубые корма: для рабочей лошади по меньшей мере 4 кг/сут. сена, для неработающих животных – около 2,5 кг/сут., что в целом составляет около 30 Мт сена в год. При среднем накосе сена около 3 т/га требовалось по меньшей мере 10 Мга сена каждый год. Таким образом, площадь, отведенная на выращивание корма, должна была занимать не меньше чем 30 Мга, при общем количестве ежегодно засеваемой земли в 125 Мга. Вывод – на выращивание фуража для американских сельскохозяйственных животных (работающих и неработающих) требовалось почти 25 % всех возделываемых в стране территорий. Расчеты других исследователей (USDA 1959) дают почти идентичную цифру в 29,1 Мга.

В последние десятилетия XIX века не только комбинация лучшего оборудования и изобилия лошадиной силы сделала американское земледелие столь продуктивным. В 1880-х потребление угля в США превзошло потребление древесины и начала приобретать значение сырая нефть. Производство и распространение инструментов, оборудования и машин, а также доставка сельскохозяйственных продуктов стали зависеть от поставок угля и нефти. Американские фермеры перестали быть только мастерами управления потоками солнечной энергии, им в руки попала энергия ископаемого топлива.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК