Возобновляемые источники энергии

Растущая зависимость от ископаемого топлива сделала биологическое топливо куда менее важным, но по причине быстрого роста населения в сельских регионах бедных стран (где очень ограничен доступ к современным источникам энергии, либо его совсем нет) мир сейчас потребляет больше дров и каменного угля, чем когда-либо. Согласно моим лучшим оценкам, валовая энергия традиционного биотоплива достигла около 45 ЭДж в 2000 году, почти в два раза больше, чем было в 1900-м (Smil 2010а), и на протяжении первых 15 лет XXI века эта величина почти не уменьшилась. Это значит, что в 2000 году биотопливо давало примерно 12 % первичной энергии в мире, и к 2015-му эта доля упала до 8 % (в 1900 году было 50 %).

К сожалению, даже такого снижения (эквивалент около 1 Гт нефти) недостаточно: с сотнями миллионов людей в сельских районах бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки, где все еще жгут растительное топливо, спрос на дрова и древесный уголь остается ведущей причиной уничтожения лесов. Наиболее остро эта проблема стоит в районе Сахеля в Африке, в Непале, Индии, континентальном Китае и большей части Центральной Америки. Самый продуктивный способ справиться с деградацией окружающей среды – ввести новые, эффективные (2530 % по сравнению традиционными 10–15 %) печи: эта замена оказалась наиболее успешной в Китае, где такие печи были введены в 75 % домашних хозяйств до конца века (Smil 2013).

Вместе с тем, древесное топливо добывается не только в лесах. Во многих бедных странах значительную долю собирают семьями (чаще всего женщины и дети) в зарослях кустарника, на плантациях (каучука, кокосового ореха), и в придорожных посадках. Исследования в Бангладеш, Пакистане и Шри-Ланке показали, что добытое не в лесах дерево составляет более 80 % от всего, что сжигается (RWEDP 1997). По меньшей мере пятую часть всех пожнивных остатков в бедных странах до сих пор сжигают, и сухой навоз остается важным источником энергии в некоторых регионах Азии, хотя древесный уголь везде стал предпочитаемым видом биотоплива. Как ожидалось, Китай и Индия – крупнейшие в мире потребители традиционного биотоплива, за ними идут Бразилия и Индонезия, но по относительным параметрам всех опережает Африка к югу от Сахары, где в конце XX века некоторые страны получали более 80 % сельскохозяйственной энергии от древесины и пожнивных остатков, и это по сравнению с 25 % в Бразилии и менее 10 % в Китае (Smil 2013а). Если пересчитать на душу населения, то показатели варьируются от 5 до 25 ГДж /год.

Последние десятилетия XX века ознаменовались появлением сравнительно масштабного производства этанола. Эксперименты с этанолом как топливом для пассажирских автомобилей проводились еще перед Второй мировой войной (и Генри Форд принял в них участие), но современное массовое производство транспортного спирта началось в 1975 году в Бразилии, где его получали при ферментации сахарного тростника (Macedo, Leal and da Silva 2004; Basso, Basso and Rocha 2011). В США такое же производство, только на основе кукурузы, стартовало в 1980 году (Solomon, Barnes and Halvorsen 2007). Выработка в Бразилии начала стагнировать с 2008 года, а в США, где программа была утверждена Конгрессом в 2007-м, производство вряд ли вырастет. Также существует небольшая промышленность по производству биодизеля, где жидкое топливо делают из богатой маслом фитомассы – соевых бобов, рапса и плодов масличной пальмы (USDOE 2011). Глобальное производство жидкого биотоплива достигло около 75 Мт в нефтяном эквиваленте в 2015 году, то есть около 1,8 % энергии, извлекаемой ежегодно из сырой нефти (ВР 2016). Развертывание этой отрасли до такой степени, чтобы она заняла значительную долю на мировом рынке биотоплива, откровенно говоря, маловероятно (Giampietro and Mayumi 2009; Smil 2010a).

Использование потенциальной и кинетической энергии воды для производства электричества – второй наиболее важный возобновляемый источник энергии, идущий за традиционным и современным биотопливом. Водяная генерация электричества началась в 1882 году, одновременно с тепловой, когда маленькая мельница на Фокс-ривер в Апплетоне, штат Висконсин, привела в движение два динамо и дала 25 КВт для 280 слабых ламп (Dyer and Martin 1929). Еще до конца столетия все более и более высокие дамбы возводились в альпийских странах, в Скандинавии и США. Но первая большая гидроэлектростанция, построенная у Ниагары в 1895 году, казалась маленькой (37 МВт) рядом с проектами 1930-х в США, где поддержку начало оказывать государство через Службу мелиорации, и в СССР, где они были частью сталинской индустриализации (Allen 2003). Крупнейшими проектами в США были плотина Гувера на реке Колорадо (1936; 2,08 ГВт) и плотина Гранд-Кули на реке Колумбия, первую ступень которой закончили в 1941 году (окончательная мощность 6,8 ГВт).

За три послевоенных десятилетия ГЭС стали источником почти 20 % мирового электричества, крупные проекты были завершены в Бразилии, Канаде, СССР, Конго, Египте, Индии и Китае. В большинстве стран строительство станций замедлилось или прекратилось в 1980-х годах, но только не в Китае, где крупнейшая плотина в мире, «Три ущелья» (номинальная мощность в 18,2 ГВт в 26 единицах), была завершена в 2012 году (Chincold 2015). В 2015-м водяные турбины давали около 16 % мирового электричества, а в Канаде эта доля была 60 %, в Бразилии – 80 %, и даже выше в целом ряду малых африканских стран.

Два возобновляемых источника энергии, получившие немалую долю внимания – солнечная и ветровая. Интересом они обязаны быстрому увеличению мощностей – между 2010 и 2015 годами глобальная генерация с помощью ветра выросла в 2,5 раза, а с помощью солнца почти в 8 раз – и преувеличенным ожиданиям их значения в будущем. Быстрый рост – обычный признак первых стадий развития, но вклад этих двух источников энергии остается пренебрежимо малым на глобальном уровне (в 2015 году ветер давал около 3,5 %, прямое солнечное излучение – 1 % мирового электричества). Интеграция более объемных потоков этих прерывистых энергий (многие ветровые турбины работают только 20–25 % времени, находящиеся в море установки – 40 %) в существующие сети ведет за собой много проблем (J. Р. Morgan 2015).

Развитие современной ветровой энергетики началось с налоговых субсидий в США в начале 1980-х годов, и резко закончилось, когда субсидии были прекращены в 1985-м (Braun and Smith 1992). Европа стала новым лидером в 1990-х, когда несколько правительств – Дания, Великобритания, Испания, и в первую очередь Германия, в рамках программы Energiewende, – объявили политику перехода на возобновляемые источники. Издержки уменьшились, и более мощные установки (сейчас до 8 МВт, обычно 1–3 МВт) и крупные кластеры ветрогенераторов (включая расположенные в прибрежной зоне) обеспечили рост с менее чем 2 ГВт в 1990 году до 17,3 ГВт в 2000-м и 432 ГВт к концу 2015 года (Global Wind Energy Council 2015).

Фотоэлектрический эффект (генерация электричества, для которой используются металлические электроды, находящиеся под воздействием солнечного света) был открыт Эдмоном Беккерелем (1852–1908) в 1839 году, но только в 1954-м Bell Laboratories создали дорогой, низкоэффективный (сначала 4,5 %, потом 6 %) кремниевый солнечный элемент, который использовался в 1958 году, чтобы питать энергией (всего 0,1 Вт) спутник Vanguard-1. Четырьмя годами позже, в 1962-м, Telstar-1, первый коммерческий телекоммуникационный спутник, нес солнечные батареи мощностью в 14 Вт, в 1964 году спутники Nimbus могли похвастаться уже 470 Вт (Smil 2006). Применение этой технологии в космосе, где издержки не столь важны, развивалось десятилетиями, но наземное использование солнечных батарей было ограничено теми же издержками, и отрасль начала расти только в конце 1990-х. В терминах пиковой мощности (которая доступна, даже при солнечной погоде, всего несколько часов в день) фотоэлементы давали всего 50 МВт в 1990 году, 17 ГВт в 2010-м, и около 50 ГВт в 2015-м, при кумулятивном объеме 2272q ГВт (James 2015; REN21 2016).

Но этот вид генерации еще менее стабилен, чем ветровой (гарантированное время работы в более облачном климате 11–15 %, и даже в Аризоне – около 25 %), и в 2015 году солнечные батареи давали всего около 30 % от того, что получали с помощью ветряных турбин (рис. 5.16). И снова рост отрасли был не постепенным естественным процессом, его искусственно подталкивали с помощью правительственных субсидий. Ничто не показывает это лучше, чем тот факт, что в 2015 году облачная Германия производила почти в три раза больше солнечной энергии, чем солнечная Испания (ВР 2016). Нагревание воды, использование небольших домашних нагревателей на крышах и крупных промышленных установок предшествовало росту этого способа генерации. Номинальная мощность нагревателей на конец 2013 года составляла около 270 ГВт, и большей частью они находились в Китае и Европе (Maunthner and Weiss 2014). Концентрированная солнечная энергия (КСЭ), когда зеркала используются для концентрации солнечного излучения для нагрева воды (или соли) для генерации энергии, является полезной альтернативной солнечным батареям, но лишь несколько установок (общей мощностью менее чем 5 ГВт) работали в 2015 году.

По сравнению с большой четверкой (биотопливо, гидроэнергия, ветровая и солнечная), другие возобновляемые источники дают пренебрежимо малую мощность, хотя некоторые из них играют важную роль на национальном или региональном уровне, например, геотермальная энергия. Горячие источники использовали с доисторических времен, и более глубокие обеспечивают горячую воду для отопления и промышленных процессов во многих странах. Но места, где эта энергия может применяться в качестве натурального пара для производства электричества, встречаются редко. Первая геотермальная электростанция начала работать в Лардерелло (Италия) в 1902 году; Вайракей в Новой Зеландии запустили в 1958-м, и Гейзере в Калифорнии открылись в 1960 году. К 2014-му общая номинальная мощность у всех источников такого типа составляла 12 ГВт. США обладали самой высокой номинальной мощностью, а Исландия в наибольшей степени зависела от этого возобновляемого источника энергии (Geothermal Energy Association 2014).

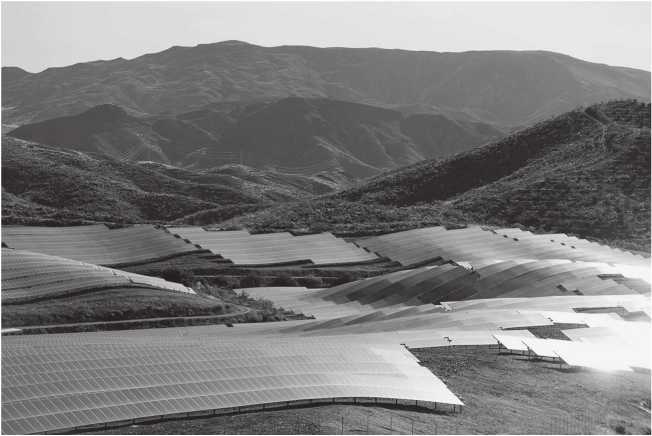

Рисунок 5.16. Солнечная электростанция в испанской Андалусии (Corbis)

Не были реализованы и некогда существовавшие долгосрочные планы на большие приливные электростанции; работает всего несколько таких комплексов во Франции и в Китае. Новые посадки быстрорастущих деревьев (ивы, тополя, эвкалипта или сосны) дают возможность получать щепу для генерации электричества – вот выбор, стоящий на дороге у многих проблем окружающей среды, и пожнивные остатки и другие органические отходы сейчас также используют для крупномасштабного производства биогаза (в первую очередь в Германии и Китае), но его вклад имеет значение только на локальном уровне. Несмотря на разнообразие возобновляемых источников энергии, быстрое продвижение по отдельным направлениям и многие противоречивые заявления, вердикт очевиден: как и в случае других энергетических переходов, замена ископаемого топлива будет длительным процессом, и нам придется подождать, чтобы увидеть эволюцию различных видов конверсии, способных занять заметное место в новом энергетическом мире.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК