Древний Египет

Сельское хозяйство Египта додинастической эпохи, следы которого прослеживаются до 5000 лет до н. э., сосуществовало с охотой на зверей (антилоп и свиней, крокодилов и слонов), на птиц (гусей, уток), рыбной ловлей (особенно легкой на затопленном мелководье) и собиранием растений (трав, корней). Двурядные пшеница и ячмень были первыми злаками, а овца (Ovis aries) – первым животным, которое одомашнили. Посадки в октябре и ноябре следовали за отступлением вод Нила, прополка не требовала больших усилий, а время жатвы наступало через пять или шесть месяцев. Расчеты, базирующиеся на археологических данных, показывают, что земледелие додинастического Египта могло кормить, возможно, до 2,6 человека с гектара обработанной земли, но более вероятно, что долгосрочный средний показатель был в два раза меньше.

Египетское сельское хозяйство всегда процветало благодаря орошению, но как в эпоху Древнего царства (2705–2205 годы до н. э.), так и в эпоху Нового царства (1550–1070 годы до н. э.), ирригация заключалась в сравнительно простых манипуляциях с ежегодным паводком. Они сводились к постройке высоких и прочных насыпей, перегораживанию дренажных каналов и разделению между собой водосборных площадей (Butzer 1984; Mays 2010). В отличие от Месопотамии или долины Инда, здесь не было постоянных оросительных каналов из-за очень низкого градиента Нила (1 к 12 000). И первое ограниченное использование этой технологии отмечено в Фаюмской впадине при Птолемеях (после 330 года до н. э.).

Еще одним ограничивающим ирригацию фактором в династическом Египте было отсутствие эффективных водоподъемников. «Журавли», которые использовали с периода Амарны (XIV век до н. э.), годились только для полива маленьких участков земли. Приводимая в действие животными saqiya, которая требовалась для постоянного подъема больших количеств воды, появилась только при тех же Птолемеях. Поэтому в династические времена не культивировались летние злаки, имело место лишь чуть более экстенсивное выращивание зимних. Пшеница и ячмень являлись базовыми зерновыми культурами, жали их с помощью деревянных серпов с коротким зазубренным лезвием из кремня, солому срезали высоко над землей, иногда прямо под колосом. Эта практика, также широко распространенная в средневековой Европе, делала жатву более легкой, упрощала транспортировку и обмолот. В сухом климате Египта стоящие стебли можно было срезать позже, когда они понадобятся для прядения, изготовления кирпичей или в качестве топлива, ну а жнивье подъедали домашние животные.

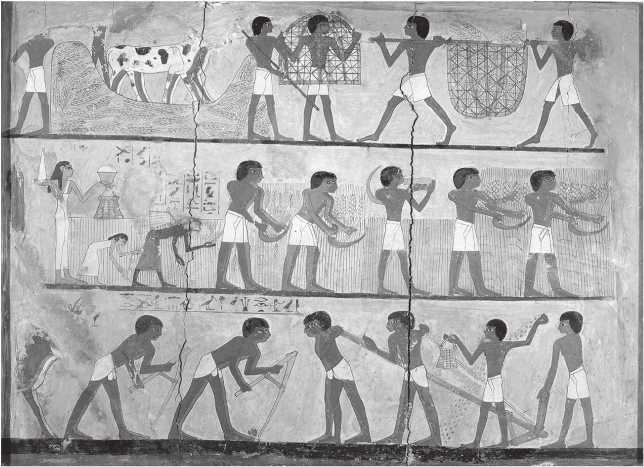

Рисунок 3.10. Земледельческие сцены Древнего Египта времени 18-й династии (Новое царство). Гробница Унсу в Восточных Фивах (Corbis)

Рисунки из египетских гробниц оживляют для нас сцены из того периода. Например, в гробнице Унсу мы видим, как крестьяне мотыжат, разбрасывают семена, жнут серпами и несут зерно в корзинах, чтобы смолоть его с помощью волов (рис. 3.10). Надписи из гробницы Пахери красноречиво выражают энергетические ограничения и условия того времени (James 1984). Надзиратель бьет работников палкой, заявляя: «А ну шевелитесь, вода поднимается и вот-вот доберется до тюка». Их ответ: «Солнце жжет! Может быть солнце возьмет цену ячменя в рыбе!» – точно отражает и их утомление и знание о том, что зерно, уничтоженное наводнением, можно компенсировать рыбой.

И мальчик, подгоняющий волов, пытается ободрить их: «Молотите для себя, молотите для себя… Мякина, чтобы съесть вам самим, а ячмень для ваших хозяев. Не позволяйте усталости овладеть вашими сердцами! Усталость остужает». Помимо мякины, волам давали солому от пшеницы и ячменя и позволяли пастись на траве заливных равнин и на посадках вики. По мере того как культивация становилась все более интенсивной, скот сезонами водили пастись в болота дельты. Для пахоты волов запрягали в двойное головное ярмо, комья земли разбивали деревянными мотыгами и колотушками, а разбросанное зерно втаптывали в землю овцы. Записи времен Древнего царства говорят не только о большом количестве волов, но и о значительных стадах коров, ослов, овец и коз.

Реконструкция демографической истории Египта (Butzer 1976) показывает плотность населения в долине Нила от 1,3 чел./га пахотной земли около 2500 лет до н. э. до 1,8 чел./га в 1250 году до н. э., и 2,4 чел./га во время уничтожения римлянами Карфагена (149–146 годы до н. э.). Под управлением Рима объем обрабатываемой земли составлял около 2,7 Мга, и 60 % находилось в дельте Нила. Эта территория могла произвести в 1,5 раза больше продуктов, чем требовалось для ее населения в 5 миллионов. Излишки имели большое значение для процветания расширяющейся Римской империи: Египет был ее крупнейшей житницей (Rickman 1980; Erdkamp 2005). Позже египетское сельское хозяйство пришло в упадок, начался период стагнации.

Даже совсем недавно, во втором десятилетии XIX века, в стране обрабатывали в два раза меньше земли, чем при римлянах. Но из-за более высоких урожаев эта земля поддерживала в два раза больше людей, чем та, что в древности кормила и собственных жителей, и обитателей других земель. Продуктивность резко выросла только с распространением постоянной ирригации после 1843 года, когда первые плотины на Ниле обеспечили достаточный приток воды, чтобы наполнить каналы. Показатель одновременного выращивания разных культур вырос с 1,1 в 1830-х годах до 1,4 в 1900-м, а в 1920-х превысил 1,5 (Waterbury 1979). Земледелие все еще существовало благодаря силе животных, но с помощью неорганических удобрений феллахи кормили шесть человек с каждого гектара обработанной земли.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК