Информация и коммуникация

С любой точки зрения, общества, живущие за счет ископаемого топлива, производят, запасают, распределяют и используют несравнимо большее количество информации, чем их предшественники. В Восточной Азии и в Европе ранней современности печать обрела коммерческое значение за столетия до того, как начали добывать ископаемое топливо, но ручной набор был трудоемким, и объемы издаваемых текстов ограничивались производительностью медленных печатных машин. Железные рамы ускорили работу. Но даже продвинутая версия машины Гуттенберга не могла давать больше 240 оттисков в час (Johnson 1947). Однако уже первый пресс на паровой тяге – разработан Фридрихом Кёнигом и Андреасом Фридрихом Бауэром и продан Times в 1824 году – делал 1100 оттисков в час. К 1827 году эта цифра поднялась до 5000, и первые ротационные печатные машины 1840-х выдавали 8000 оттисков в час; двумя десятилетиями позже нормой было 25 тысяч в час (Kaufer and Carley 1993).

Массовое издание дешевых газет стало ежедневной реальностью, новости начали путешествовать быстрее благодаря телеграфу (коммерческое использование с 1838 года), а через два поколения и телефону (1876). До конца XIX века появились две новых информационно-коммуникационных технологии: звукозапись и воспроизведение, а также кино. За исключением книгопечатания, все эти технологии родились в век высокой энергии, базирующейся на ископаемом топливе. Кроме фотографии и первых фонографов, все они не могли существовать без электричества. И опять же, за исключением книгопечатания, которое сейчас в упадке, поскольку электронные форматы чтения потеснили его, все остальные продолжают развиваться, искать новые способы получения, сохранения, записи, воспроизведения и разделения информации в современном мире.

Недорогая, надежная и в самом деле глобальная телекоммуникация стала возможна только с появлением электричества. В первое столетие его развития доминировали сообщения, передаваемые по проводам. Десятилетия экспериментов в различных странах закончились появлением первого практичного телеграфа: его продемонстрировали Уильям Кук и Чарльз Уитстоун в 1837 году (Bowers 2001). Его успех зависел от надежного источника электричества, который появился в виде батареи Алессандро Вольта, разработанной в 1800 году. Принятие системы кодирования Сэмюэла Морзе в 1838-м и быстрое расширение наземных линий связи в комплексе с железными дорогами стало одним из первых важных достижений. Строительство подводных линий (через Ла-Манш в 1851 году, через Атлантику в 1866-м) и изобилие технических инноваций (включая некоторые ранние изобретения Эдисона) способствовали тому, что телеграф приобрел глобальное значение всего за два поколения. К 1900 году мультиплексная проводка с автоматическим кодированием передавала миллионы слов в день. Послания варьировались от личных до дипломатических, включали колебания цен на фондовом рынке и деловые распоряжения.

Телефон, запатентованный Александром Грэхемом Беллом в 1876 году всего на несколько часов раньше, чем альтернативную заявку подал Элиша Грей (Hounshell 1981), распространился еще быстрее телеграфа в местном и региональном масштабе. Надежная и дешевая связь на больших дистанциях развивалась очень неспешно. Первая трансатлантическая линия была проложена только в 1915 году, а телефонный кабель под океаном появился в 1956-м. Радиотелефонные линии, доступные с конца 1920-х, не были ни дешевыми, ни надежными. Крупные телефонные монополии обеспечивали хороший сервис, но не стремились к инновациям: классический черный телефон с диском появился в конце 1920-х и оставался единственным вариантом четыре десятилетия: первый кнопочный аппарат был принят в США только в 1963 году.

Технологии хранения, воспроизводства и передачи звука и изображения развивались одновременно с прогрессом в телефонии. Фонограф Томаса Эдисона 1877 года был простой ручной машиной, как и более сложный граммофон Эмиля Берлинера (1851–1929), появившийся в 1888 году (Gronowand Saunio 1999). Электрические проигрыватели разработали только в 1920-х. Технология создания изображений развивалась достаточно медленно, начиная с работ французов Ж. Н. Ньепса и Л. Ж. М. Дагерра на протяжении 1820-х и 1830-х годов. (Newhall 1982; Rosenblum 1997). Первая недорогая камера «Кодак» появилась в 1888 году, развитие ускорилось после 1890-го с прорывом в кинематографе: первые короткометражки братьев Люмьер увидели свет в 1895 году. Звуковое кино появилось в 1920-х (первым игровым полнометражным фильмом стал The Jazz Singer в 1927 году), первый полнометражный цветной фильм (после многих лет цветных короткометражек) вышел в 1935-м, а изобретение ксерографии Честером Карлсоном (1906–1968) произошло двумя годами позже (Owen 2004).

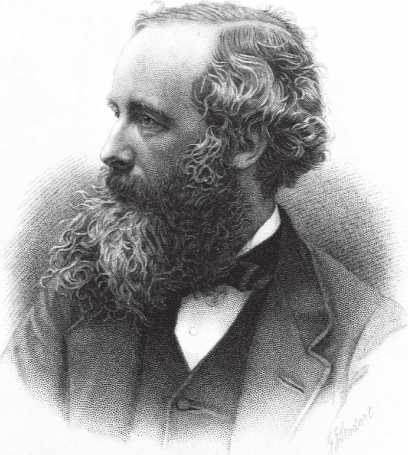

Поиск способов беспроводной передачи информации начался с опытов Генриха Герца (1857–1894), который сгенерировал электромагнитные волны в 1887 году, а предсказала их существование теория электромагнитного излучения Джеймса Максвелла (1831–1879) (Maxwell 1865; рис. 6.14). Дальнейший прогресс в области практического применения был быстрым. В 1899 году Гильермо Маркони (1874–1937) передал сигналы через Ла-Манш, а двумя годами позже – через Атлантику (Hong 2001). В 1897 году Фердинанд Браун (1850–1918) изобрел катодно-лучевую трубку, устройство, благодаря которому появились телекамеры и телеприемники. В 1906 году Ли де Форест (1873–1961) создал первый триод, ставший незаменимым для радиовещания, дальней телефонной связи и для компьютеров до появления транзистора.

Регулярные радиопередачи начались в 1920 году, Би-Би-Си предложила первую программу телепередач в 1936-м, а американская RCA последовала за ней в 1939 году (Huurdeman 2003). Механические калькуляторы – начиная с конструкций Чарльза Бэббиджа и Эдварда Шойца после 1820 года (Lindgren 1990; Swade 1991) и заканчивая продукцией IBM в 1911-м – наконец ушли в прошлое с появлением первых электронных компьютеров во время Второй мировой войны. Но эти машины – британский Mark, американские Harvard Mark 1 и ENIAK были уникальными, сложными и массивными (размером с комнату, чтобы уместились тысячи стеклянных вакуумных трубок) устройствами, не имевшими очевидного коммерческого потенциала.

Эта впечатляющая взаимосвязь значительно улучшенных и совершенно новых коммуникативно-информационных технологий и служб оказалась затушевана прогрессом, начавшимся после Второй мировой войны. Его основанием стал рост твердотельной электроники, который начался с изобретением транзистора, миниатюрного твердотельного полупроводника, эквивалента вакуумной трубки, способной усиливать и переключать электронные сигналы. Юлий Эдгар Лилиенфельд запатентовал свой транзистор в Канаде в 1925-м, и годом позже в США (Lilienfeld 1930); в бумагах на патент был четко очерчен способ контроля и усиления тока между двумя точками электроцепи. Однако Лилиенфельд не попытался сам создать это устройство, и практический успех пришелся на долю исследователей из Bell Lab, Уолтера Браттейна и Джона Бардина; 16 декабря 1947 года они использовали в своих опытах кристалл германия (Bardeen and Brattain 1950). Но, как признает сейчас сайт Bell System Memorial: «Совершенно очевидно, что Bell Labs не изобретала транзистор, он был переизобретен», хотя при этом вовсе не замечает значительной доли пионерских исследований и конструкторских достижений, случившихся в первом десятилетии двадцатого века (Bell System Memorial 2011). В любом случае, не грубое точечно-контактное устройство Браттейна и Бардина, а более практичный вариант биполярного транзистора, запатентованный в 1951 году Уильямом Шокли (1910–1989) оказал революционное влияние на компьютерную отрасль. В тот же год Гордон К. Тил и Эрнест Билер преуспели в создании более крупных кристаллов кремния и улучшении методов вытягивания кристаллов и внесения присадок в кремний (Shokley 1964; Smil 2006).

Рисунок 6.14. Портрет Джеймса Клерка Максвелла. Гравюра, основанная на фотографии Фергюса (Corbis). Сформулированная Максвеллом теория электромагнетизма открыла путь для освоения так и не раскрытых до конца возможностей современной беспроводной электроники. Мгновенные коммуникации и глобальное информационное пространство, весь электронный мир двадцать первого века стоит на озарениях Максвелла

Очень важный теоретический шаг был сделан в 1948 году, когда Клод Шеннон открыл способ количественной оценки энергетических затрат при коммуникации (Shannon 1948). Несмотря на впечатляющий прогресс, достигнутый за предшествующие годы (рост на три порядка в плотности информационного потока по единственному проводу, ныне толщиной в человеческий волос), теоретический лимит Шэннона показывал, что эффективность можно поднять еще на несколько порядков. Но после Второй мировой войны не случилось немедленного прорыва в области ЭВМ, и созданный компанией Remington Rand первый UNIVAC (Universal Automatic Computer, выросший из ENIAC «Eckert-Mauchly») был продан Бюро переписи населения США только в 1951 году.

Скорость работы новых вычислительных машин начала расти по экспоненте только после того, как транзистор вытеснил вакуумные трубки. Использование компьютеров в бизнесе началось в США в конце 1950-х, когда Fairchild Semiconductor, Texas Instruments (они вывели на рынок первый кремниевый транзистор в 1954 году) и IBM были самыми успешными разработчиками материальной и программной частей (Ceruzzi 2003; Lecuyer and Brock 2010). В 1958–1959 годах Джек С. Килби (1923–2005) из Texas Instruments и Роберт Нойс (1927–1990) из Fairchild Semiconductor независимо друг от друга изобрели микросхему, интегрированную в тело полупроводникового материала (Noyce 1961; Kilby 1964). Планарный транзистор Нойса открыл новую эпоху твердотельной электроники (примечание 6.8).

Примечание 6.8. Изобретение интегральных микросхем

В свою бытность директором по исследованиям в Fairchild Semiconductor (Санта-Клара, Калифорния) Роберт Нойс записал в рабочем блокноте, что было бы желательно разместить многочисленные устройства на одном куске кремния, чтобы получить возможность объединить взаимодействия между устройствами в единой процесс и тем самым уменьшить размер, вес и в конечном итоге цену активного элемента (Reid 2001, 13). Заявка на патент, поданная Нойсом в 1959 году, описывала «полупроводниковую схему со средствами изоляции», иными словами, планарный транзистор. Его особые «чашеобразные соединения простирались до поверхности тела примесного полупроводника, изолирующий слой состоял в сущности из оксида того же самого полупроводника, закрывающего соединения, а концевые выводы в форме содержащих вакуум или другим образом сформированных металлических полосок выходили за пределы изоляции и прилегали к слою изолирующего оксида для создания электрических соединений с и между различными областями тела проводника без укорачивания соединений» (Noyce 1961,1).

Патент Нойса (US 2981877) был выдан в апреле 1961 года, патент Килби (US 3138743) – только в июле 1964-го, а судебные разбирательства продолжались до 1971 года, когда Верховный суд вынес решение в пользу Нойса. Победа оказалась несущественной, поскольку летом 1966-го две компании согласились разделить производственные лицензии и потребовать от других производителей заключить сепаратные соглашения с каждой из них. В принципе идеи Килби и Нойса были идентичными, но Нойс умер от сердечного приступа в 1990-м, а Килби прожил достаточно долго, чтобы разделить Нобелевскую премию 2000 года «за участие в изобретении интегральной микросхемы».

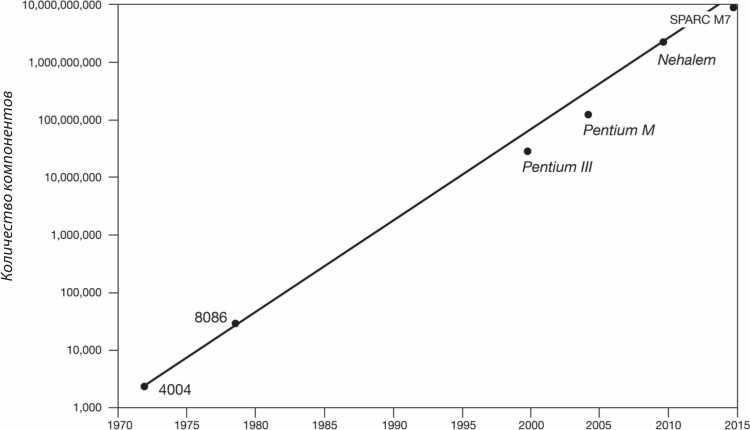

Вооруженные силы США стали первыми пользователями интегральных микросхем. В 1965 году, когда количество транзисторов на микрочипе увеличилось до 64 с 32 в предыдущий год, Гордон Мур предсказал, что это удвоение будет продолжаться (Moore 1965), и это правило, ныне известное как закон Мура, работает до нашего времени (рис. 6.15). Первым в мире коммерческим продуктом под контролем микропроцессоров был программируемый калькулятор, разработанный Busicom, маленькой японской компанией; набор из четырех чипов был создан только что основанной фирмой «Интел» в 1969-70 годах (Augarten 1984). Busicom продал лишь несколько больших калькуляторов на чипе MCS-4 и обанкротился в 1974 году. К счастью, «Интел» заранее выкупил права на процессор и сумел выпустить первый в мире универсальный микропроцессор Intel 4004 размером 3 на 4 мм, содержавший 2250 металл-оксидных полупроводниковых транзисторов и стоивший 200$ (ноябрь 1971 года). Он выполнял 60 тысяч операций в секунду и был функциональным эквивалентом ENIAC размером с комнату из 1945 года (Intel 2015).

Рисунок 6.15. Закон Мура в действии. Первый появившийся на рынке микрочип (Intel 4004) содержал 2250 металл-оксидных полупроводниковых транзисторов, в последних устройствах содержится более двух миллиардов компонентов, что показывает рост на шесть порядков (в миллион раз). Основано на данных из Smil (2006) и Intel (2015)

Универсальное применение все более и более мощных микропроцессоров в сочетании с все более емкими устройствами памяти оказало воздействие на все сектора современного производства, транспорта, сферы услуг и коммуникации. Впечатляющий рост возможностей сопровождался постоянно падающими затратами и растущей надежностью (Williams 1997; Ceruzzi 2003; Smil 2013с; Intel 2015). Микрочипы стали наиболее широко распространенными комплексными артефактами современной цивилизации. Больше 200 миллиардов производится каждый год, и найти их можно в чем угодно, от повседневно используемых домашних предметов (термостаты, печи, духовки, любой электронный гаджет) до автоматизированных средств производства, в том числе и тех, которые сами делают микропроцессоры. Они управляют временем воспламенения топлива в двигателях автомобилей, оптимизируют работу турбин реактивного самолета, ведут ракеты, которые выносят спутники на заданную орбиту.

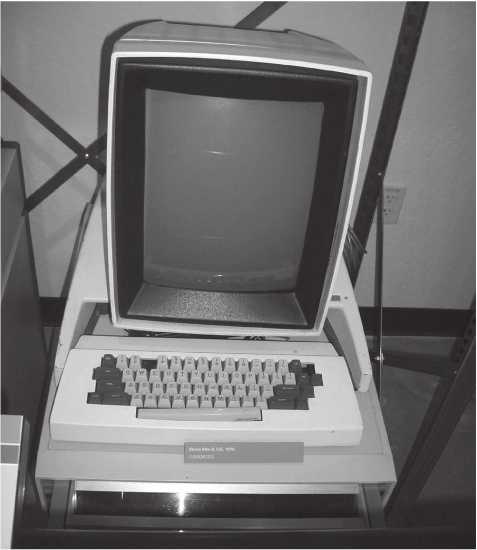

Но наиболее персонализированное влияние микропроцессоры оказали посредством массового распространения переносных электронных устройств, в первую очередь – сотовых телефонов. Этому шагу предшествовал прогресс персональных компьютеров, удивительно медленное развитие Интернета и период сравнительно неспешного распространения мобильных телефонов. Xerox Palo Alto Research Center (PARC) изобрел персональные компьютеры в 1970-х годах, скомбинировав вычислительную мощность микрочипов с мышью, графическим пользовательским интерфейсом, иконками, выпадающими меню, лазерной печатью, редактированием текстов, проверкой орфографии и доступом к принтерам и файлам на сервере по принципу «наведи и щелкни» (Smil 2006; рис. 6.16). Без этих достижений Стивен Возняк и Стивен Джобс не смогли бы создать первую коммерчески успешную модель компьютера Apple II с цветной графикой (1977 год) (Moritz 1984). IBM выпустила свою машину в 1981-м, и количество собственников ПК в США выросло с двух миллионов в 1983 году до почти 54 миллионов в 1990-м (Stross 1996). Более легкие переносные машины, ноутбуки и планшеты, появились в конце 1990-х, a iPad от Apple – в 2010-м.

Коммуникация с помощью компьютеров была впервые предложена в 1962 году Джозефом Ликлайдером, первым директором Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Началась же она на практике в 1969-м в рамках ARPANET, каковая сеть сводилась всего к четырем сайтам: Стэнд-фордского исследовательского института, университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и университета Юты. В 1972 году Рэй Томлинсон из BBN Technologies разработал программу для отправки сообщений на другие компьютеры и выбрал символ @ в качестве локализующего для адресов электронной почты (Tomlinson 2002). В 1982 году ARPANET конвертировала протокол, который сделал возможной коммуникацию через систему сетей, и к 1989 году, когда закончилось его действие, он содержал более 100 тысяч хостов. Годом позже Тим Бернерс-Ли создал основанный на гипертексте World Wide Web в женевском ЦЕРН, чтобы упорядочить обмен научной информацией онлайн (Abbate 1999). Ранняя версия Web не была простой для навигации, но положение быстро улучшилось с появлением эффективных браузеров, первым из которых стал Netscape в 1993 году.

Рисунок 6.16. Утилитарно, но революционно: настольный компьютер PARC, выпущенный в 1973 году. Был первым практически полным воплощением всех базовых характеристик более поздних персональных компьютеров (фотография из Wikimedia)

Первым важным электронным достижением в телефонии стала возможность недорогих межконтинентальных звонков, появившаяся благодаря автоматическому вызову через геостационарные спутники. Эта инновация стала результатом комбинации прогресса в микроэлектронике и появления мощных ракетных двигателей в 1960-х годах, и по мере того, как затраты падали, звонки становились дешевле. Но радикальное изменение в телефонии пришло только с мобильными телефонами: впервые они были продемонстрированы в 1973 году, дорогой сервис с использованием громоздкой модели «Моторолы» стал доступен в США в 1983-м, но количество пользователей начало быстро расти (Япония и ЕС обошли тут США) только в конце 1990-х годов. Глобальные продажи сотовых превзошли 100 миллионов штук в 1997-м, и в этот же год «Эриксон» представил первый смартфон.

Продажи достигли отметки в миллиард к 2009 году, и к концу 2015-го около 7,9 миллиарда устройств находилось в использовании, а общие годовые поставки мобильных гаджетов, включая планшеты, ноутбуки и нетбуки, увеличились до почти 2,2 миллиарда единиц, среди них 1,88 миллиарда сотовых телефонов (Gartner 2015; mobiForge 2015). Это впечатляющее и быстрое изменение системы коммуникации, развлечений и контроля информации, а также необходимого для нее ПО потребовало значительного количества энергии, воплощенного в высокоэнергоемких электронных устройствах, и на сто процентов зависело (и зависит) от постоянного, очень надежного поступления электричества в соответствующие инфраструктуры, от центров обработки данных до вышек сотовой связи (примечание 6.9).

Примечание 6.9. Энергия, воплощенная в мобильных телефонах и автомобилях

Даже компактная легковая машина весит в 10 тысяч раз больше, чем смартфон (1,4 т против 140 г), и поэтому в ней воплощено гораздо больше энергии. Но различие в воплощенной энергии намного меньше, чем расхождение в массе, и сводный подсчет позволяет сделать сравнение. В мобильном телефоне воплощено около 1 ГДж энергии, в то время как на производство типичного легкового автомобиля требуется около 100 ГДж, всего в сто раз больше. В 2015 году продажи сотовых по всему миру приблизились к 2 миллиардам единиц, и следовательно, на их производство ушло около 2 ЭДж (эквивалент около 48 миллионов метрических тонн сырой нефти). Около 72 миллионов автомобилей были проданы по миру в 2015 году, в их производство было вложено, грубо, 7,2 ЭДж, то есть всего почти в четыре раза больше, чем на производство мобильных.

Мобильные телефоны имеют очень краткий срок жизни, в среднем два года, и их производство сейчас воплощает глобально около 1 ЭДж на средний год использования. Легковые автомобили могут служить десятилетиями, их производство воплощает глобально около 0,72 ЭДж на средний год использования – на 30 % меньше, чем изготовление сотовых! Что означает, даже если в этом приближении агрегатные показатели отклоняются в противоположных направлениях (в реальности автомобили воплощают больше, а мобильные – меньше энергии), то общие показатели будут не только одного порядка, но и не так уж далеки друг от друга. Операционные энергетические затраты, конечно, различаются очень сильно. Смартфон потребляет в год всего 4 КВт электричества, менее 30 МДж за два годы службы, то есть 3 % от воплощенных энергетических затрат. По контрасту, небольшому автомобилю за время жизни потребуется в 4–5 раз больше энергии (в виде бензина или дизеля), чем воплощено в нем самом. Но издержки на электрификацию мировых сетей информации и коммуникации растут: они потребили почти 5 % мировой генерации электричества в 2012 году и могут достигнуть 10 % к 2020-му (Lannoo 2013).

Специального упоминания заслуживает колоссальный прогресс, достигнутый с 1960-х годов в области диагностических, измеряющих технологий и средств дистанционного зондирования. Этот прогресс принес невообразимое ранее количество информации. Рентгеновские лучи, открытые В. Рентгеном (1845–1923) в 1895 году, оставались единственным способом бесконтактной диагностики с 1900-го. К 2015 году спектр методов расширился невероятно, от ультразвуковых устройств (используемых как в медицине, так и в инженерном деле) до технологий создания изображений высокой четкости (МРТ, компьютерная томография), от радара (разработанного накануне Второй мировой войны и ныне ставшего незаменимым инструментом в области транспорта и предсказания погоды) до большого набора размещаемых на спутниках сенсоров, получающих данные в различных участках электромагнитного спектра и позволяющих куда лучше предсказывать погоду и управлять природными ресурсами.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК